|

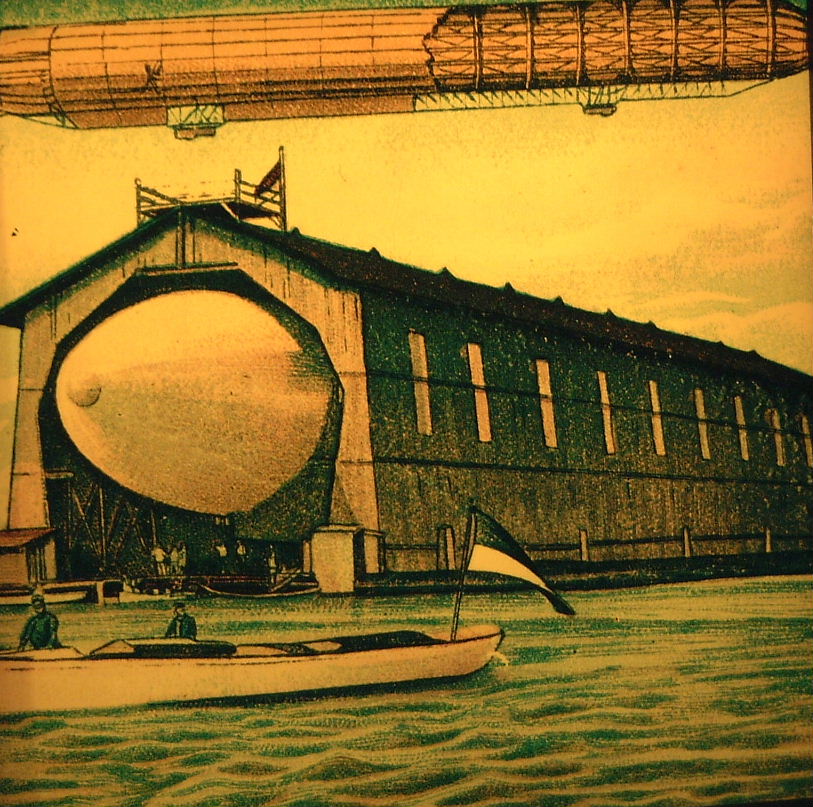

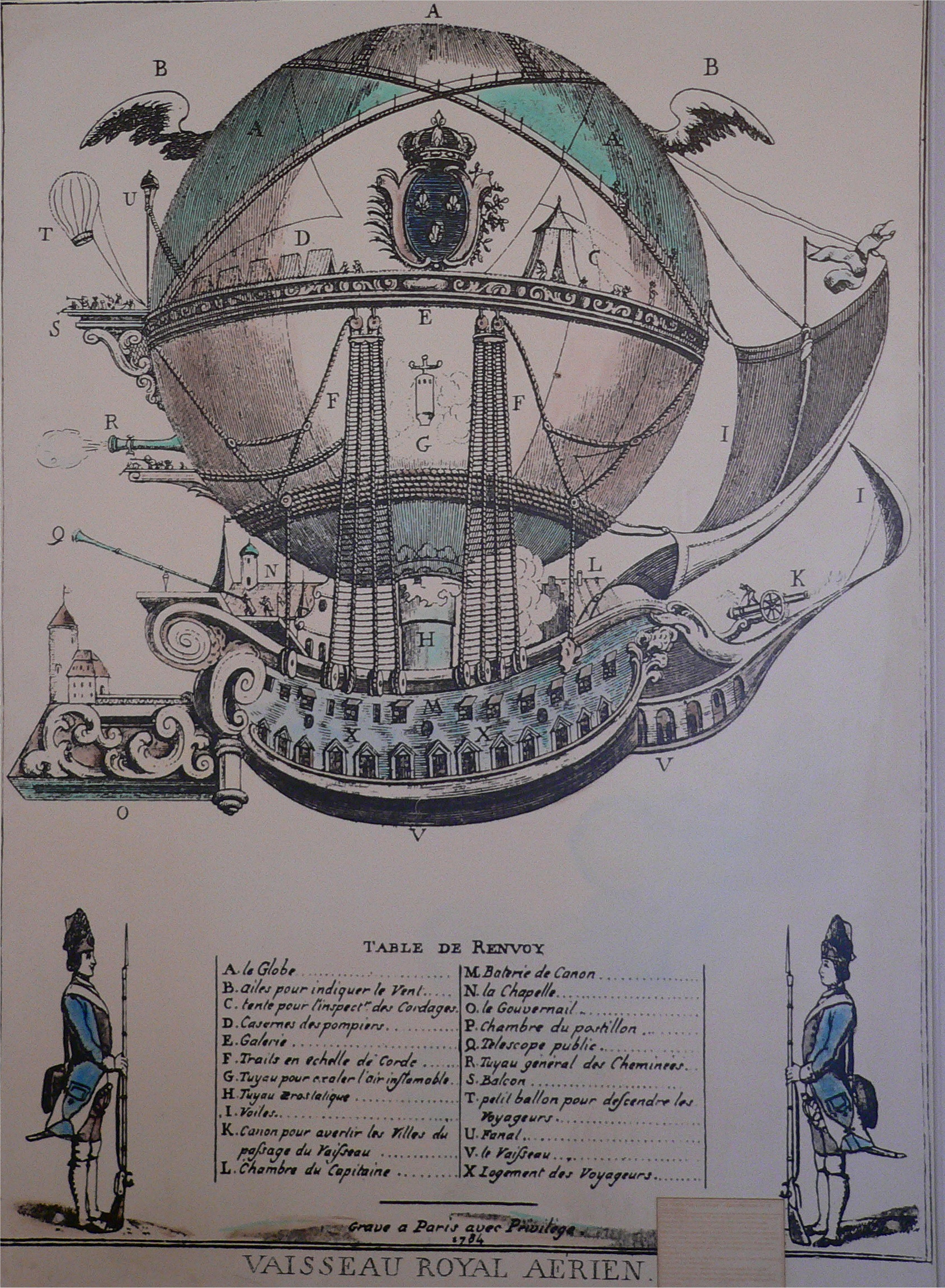

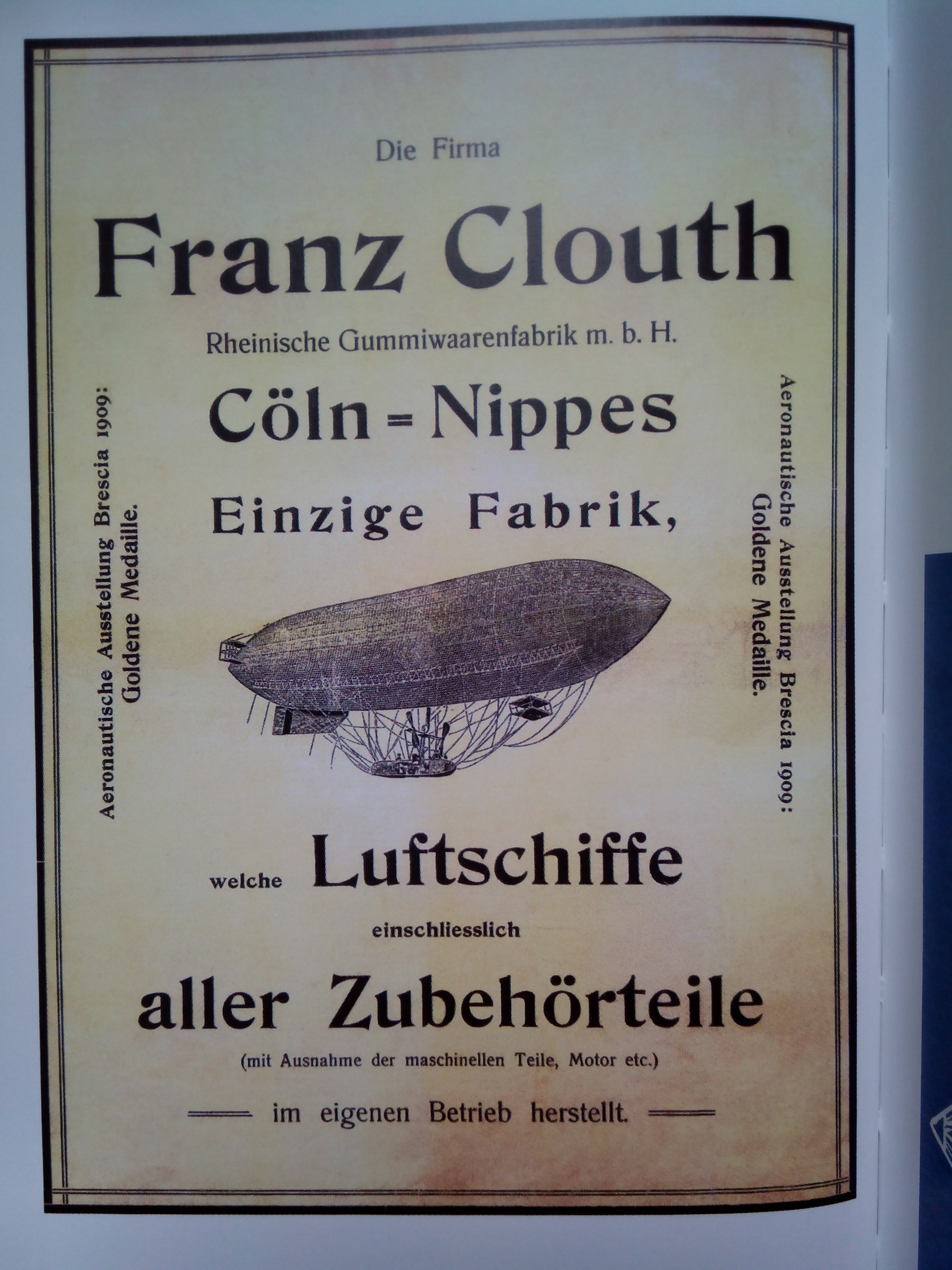

Lenkbares Luftschiff

Clouth

Clouth Firmen Logo

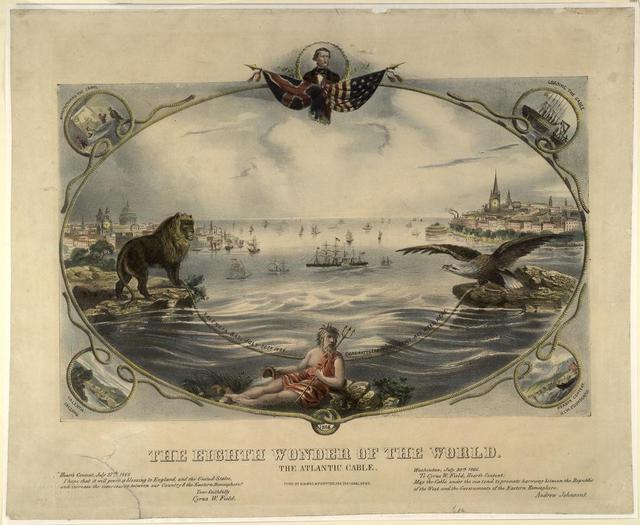

Tiefsee-Kabel

Altreifen

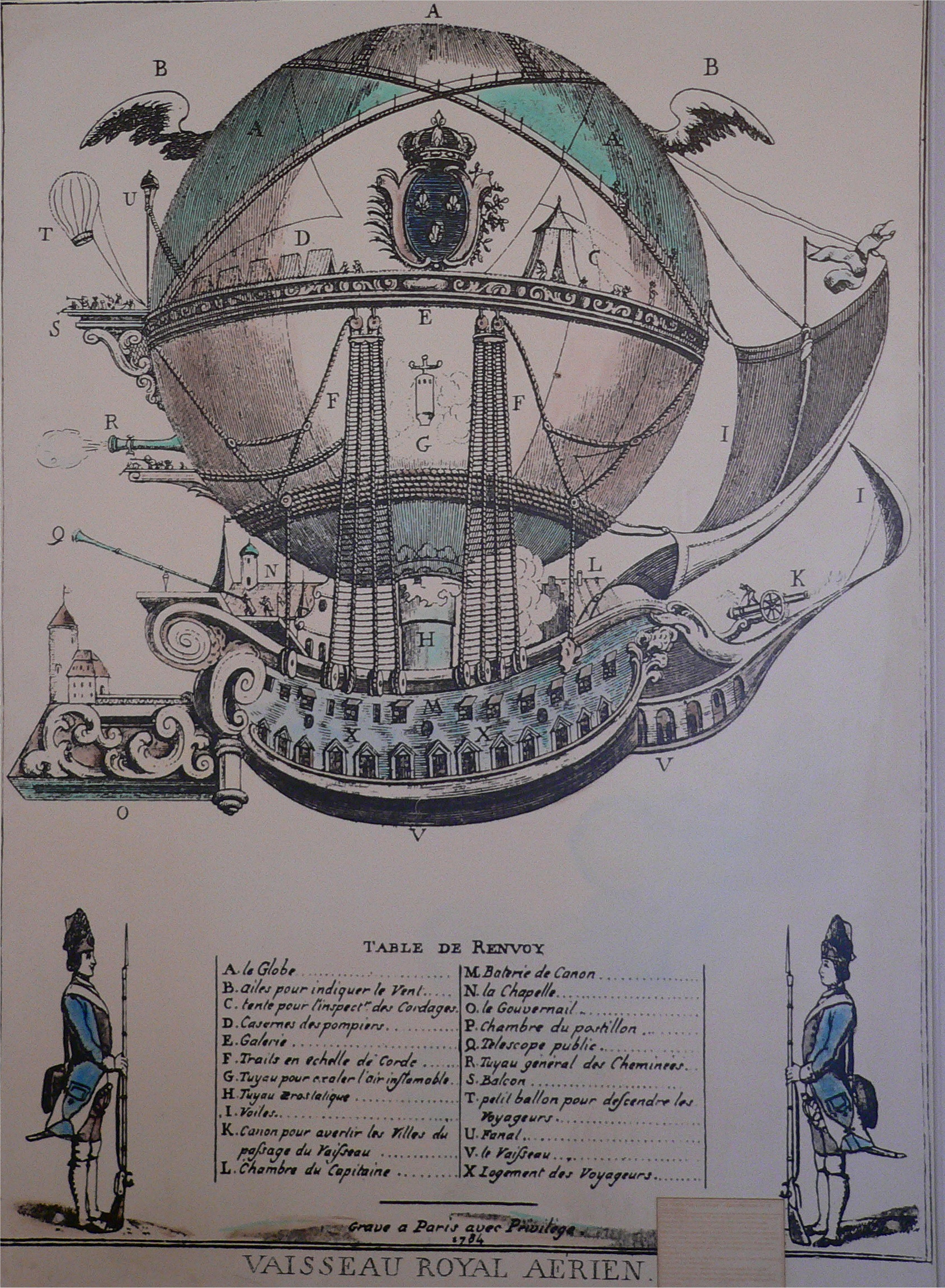

Erste Militärballons

Bakelite Radio

Cöln Anfang 20 Jhdt.

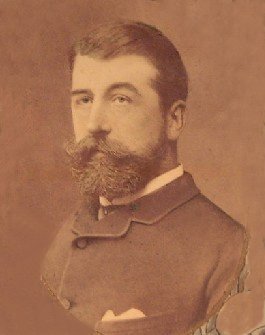

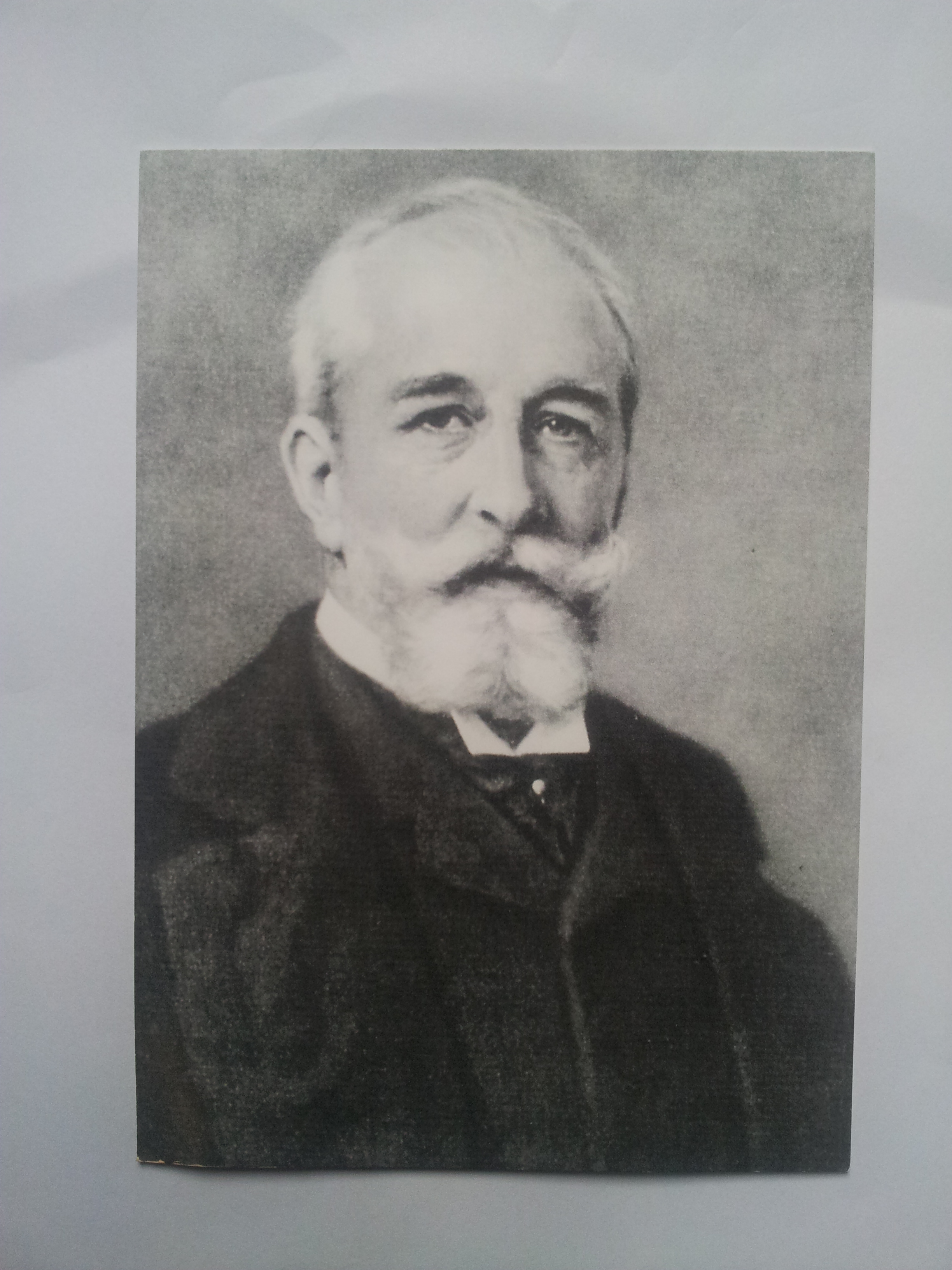

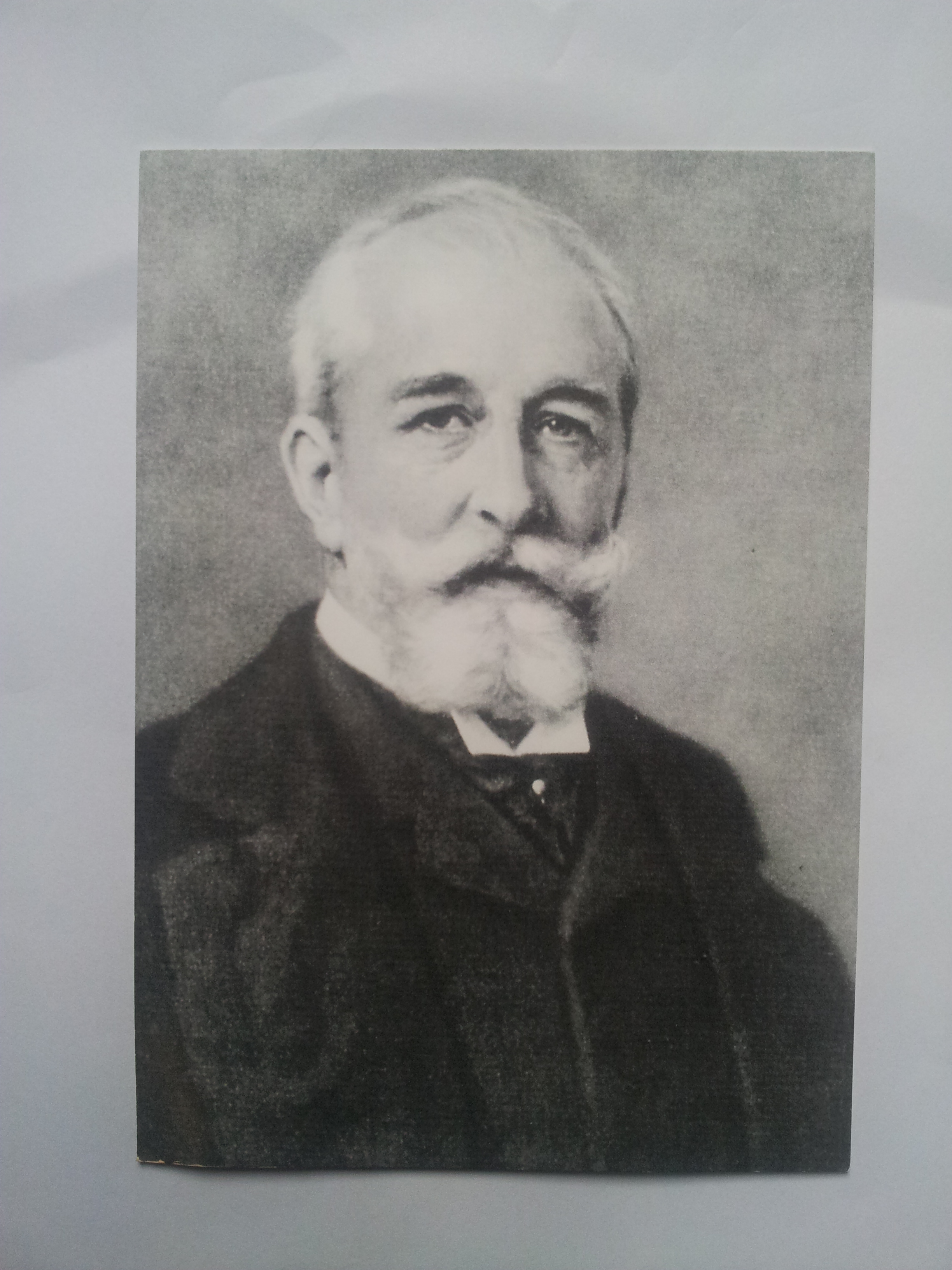

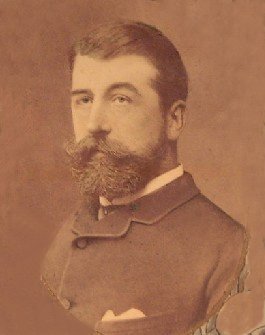

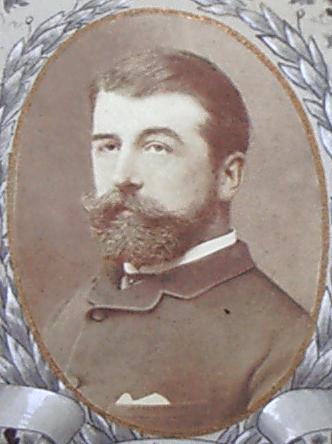

Franz Julius Hubert

Clouth

1862

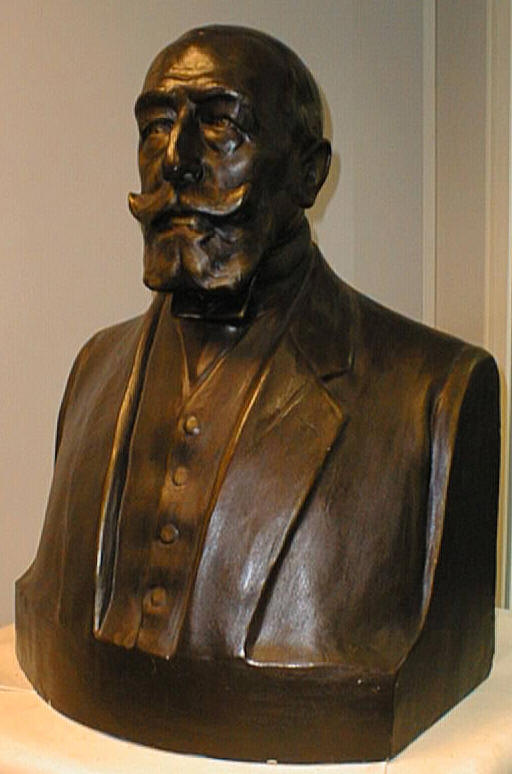

Bronze Büste Franz

Clouth

Franz Clouth 1905

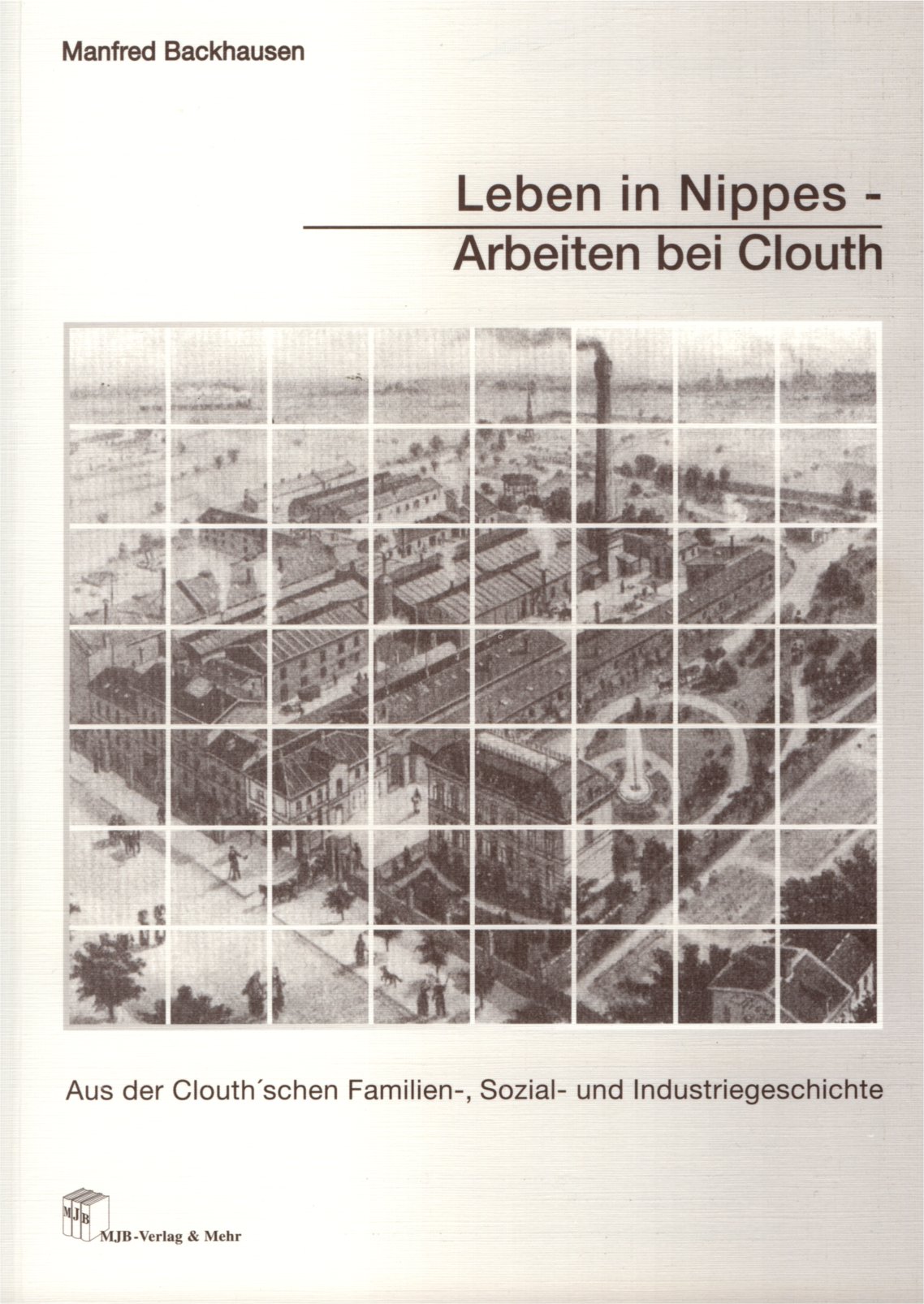

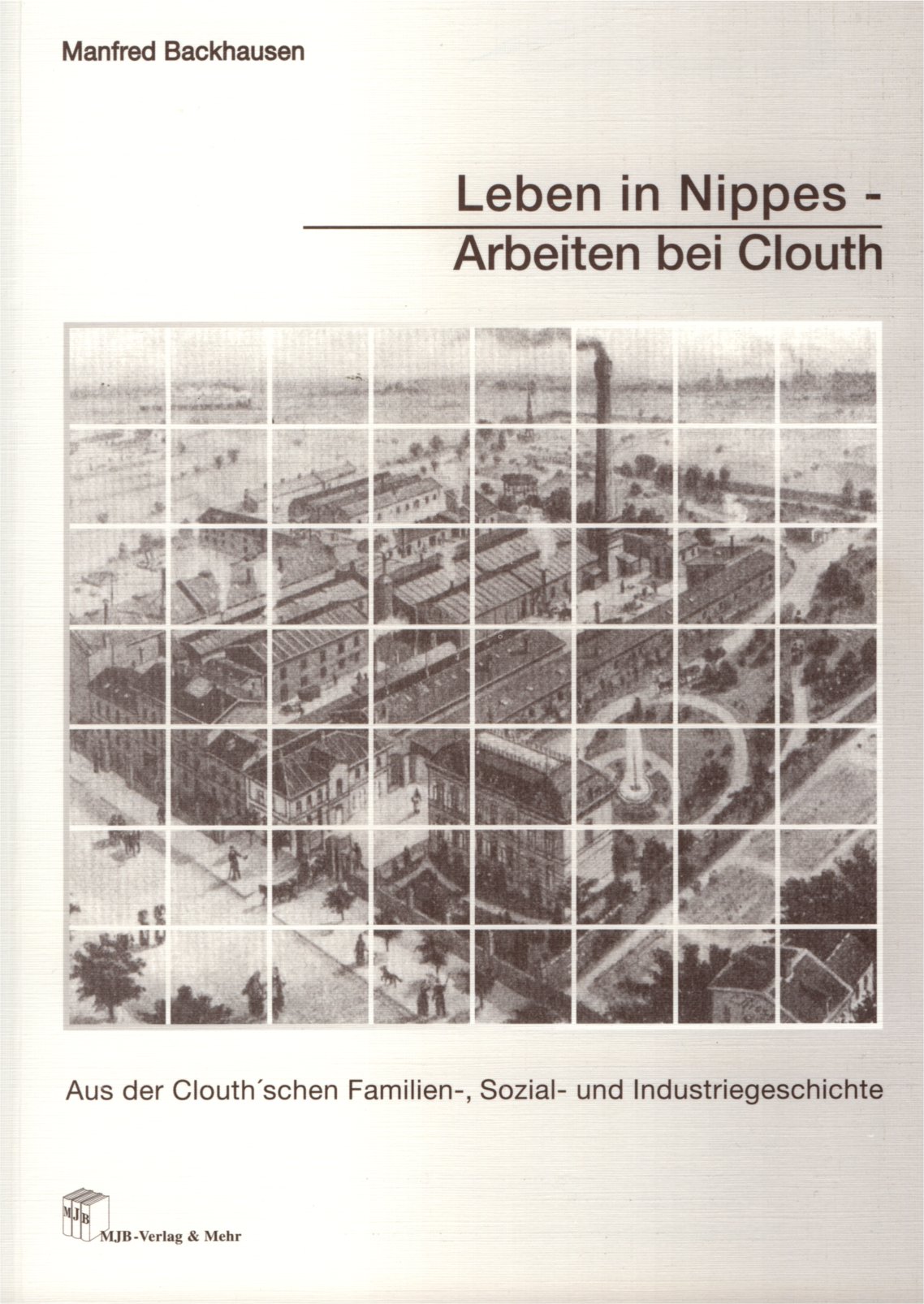

Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth

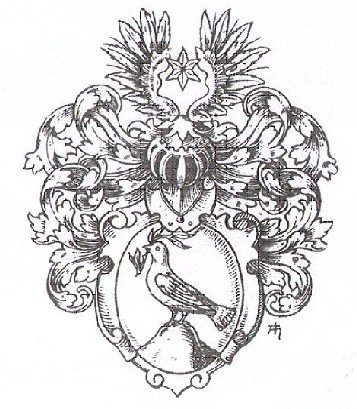

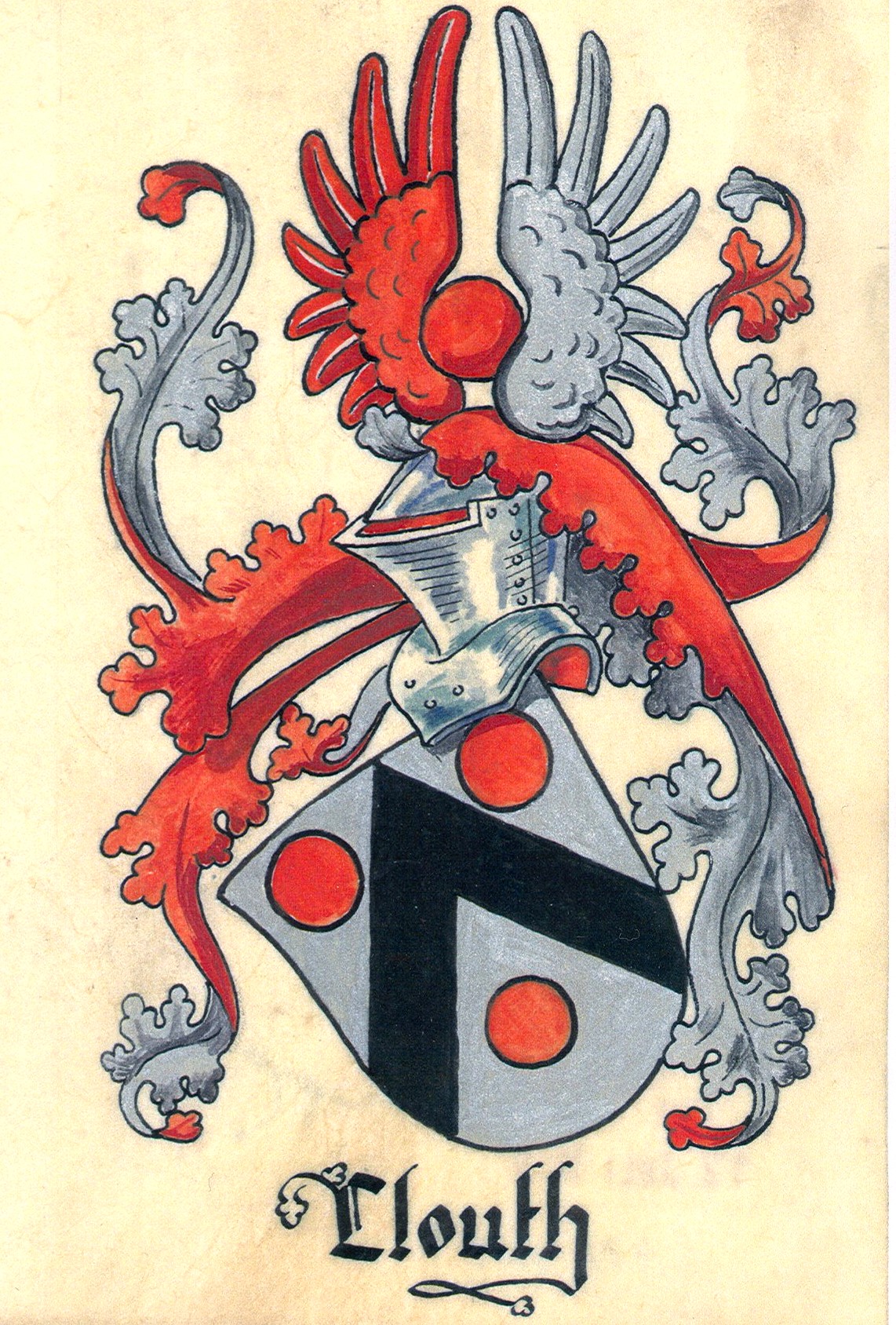

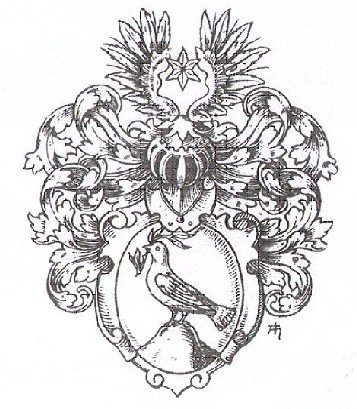

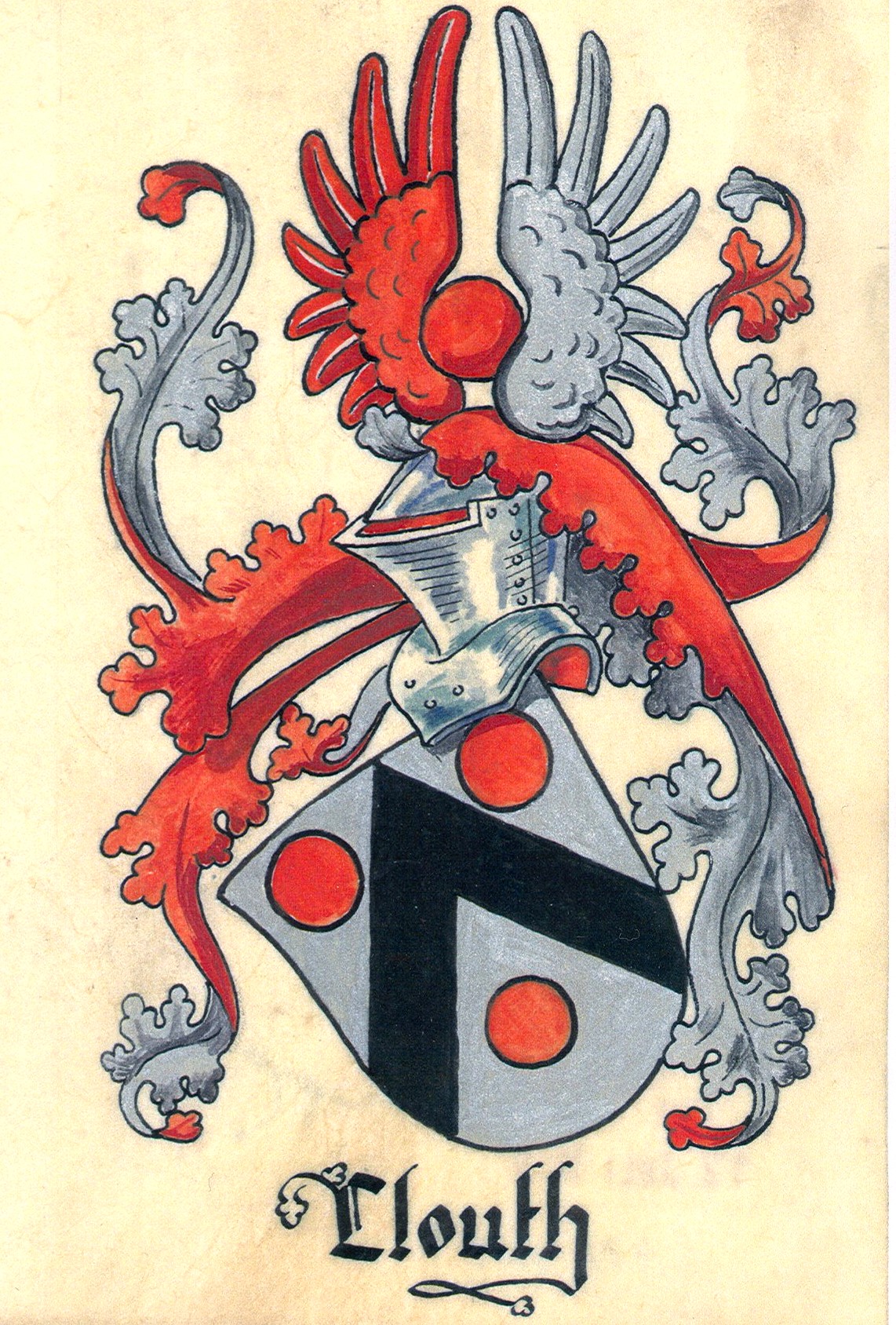

Altwappen Clouth

Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm

Clouth

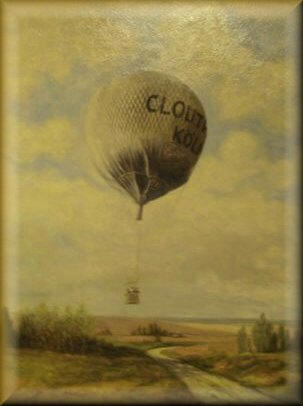

Preisbild

Ballonwettbewerb

Eugen Clouth

"Anni" Heine Clouth

Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.

Krämer

Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &

John (r)

Rechtsanwalt J.P.

Clouth

Ehefrau Audrey Clouth

15.1.1950-22.11.2017

Bryan, Oliver,

Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth

Ballon Sirius

Alpenquerung

Bakelite

Verteilerfinger

Franz Clouth

Eugen Clouth

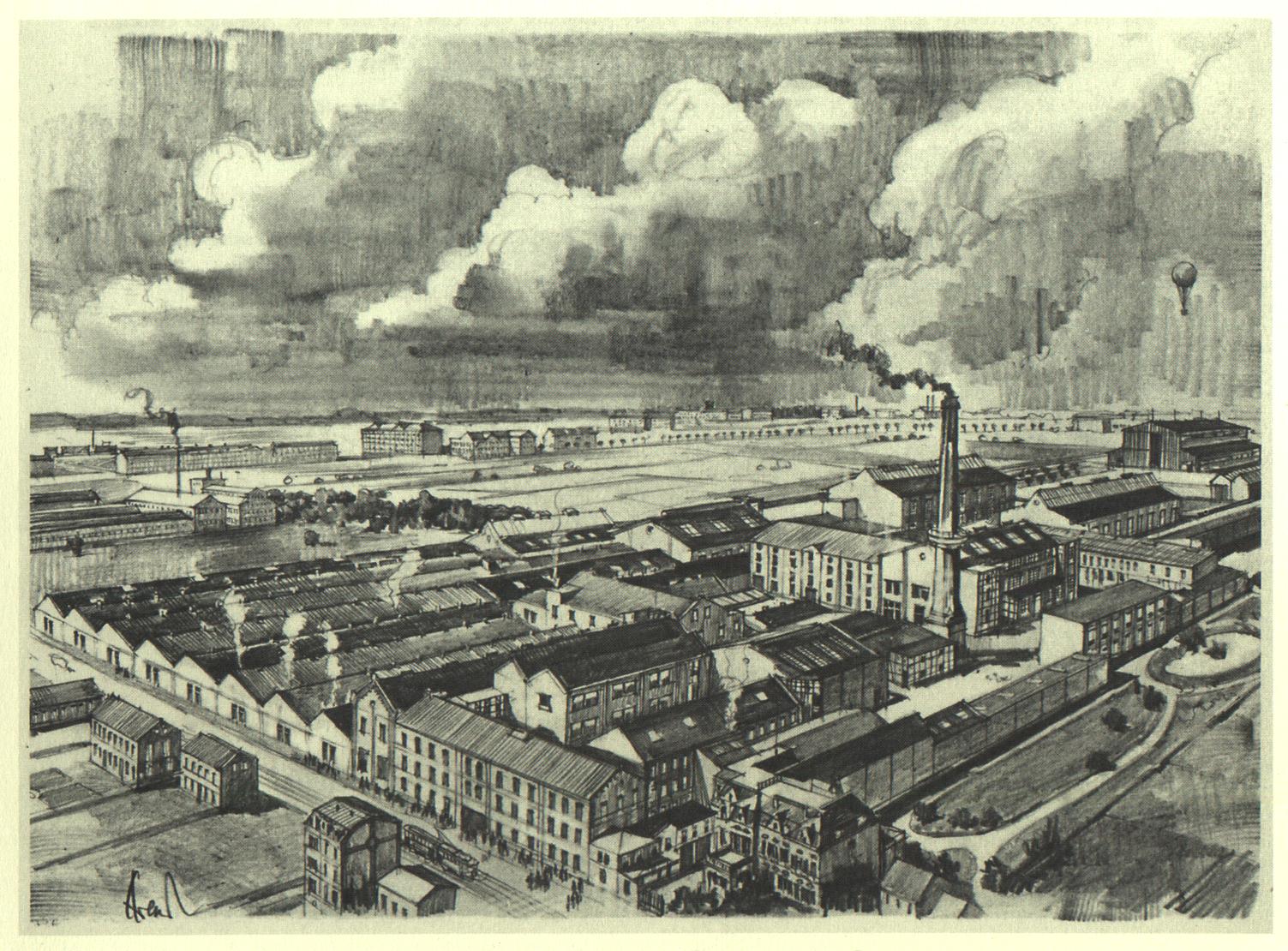

Clouth Werk

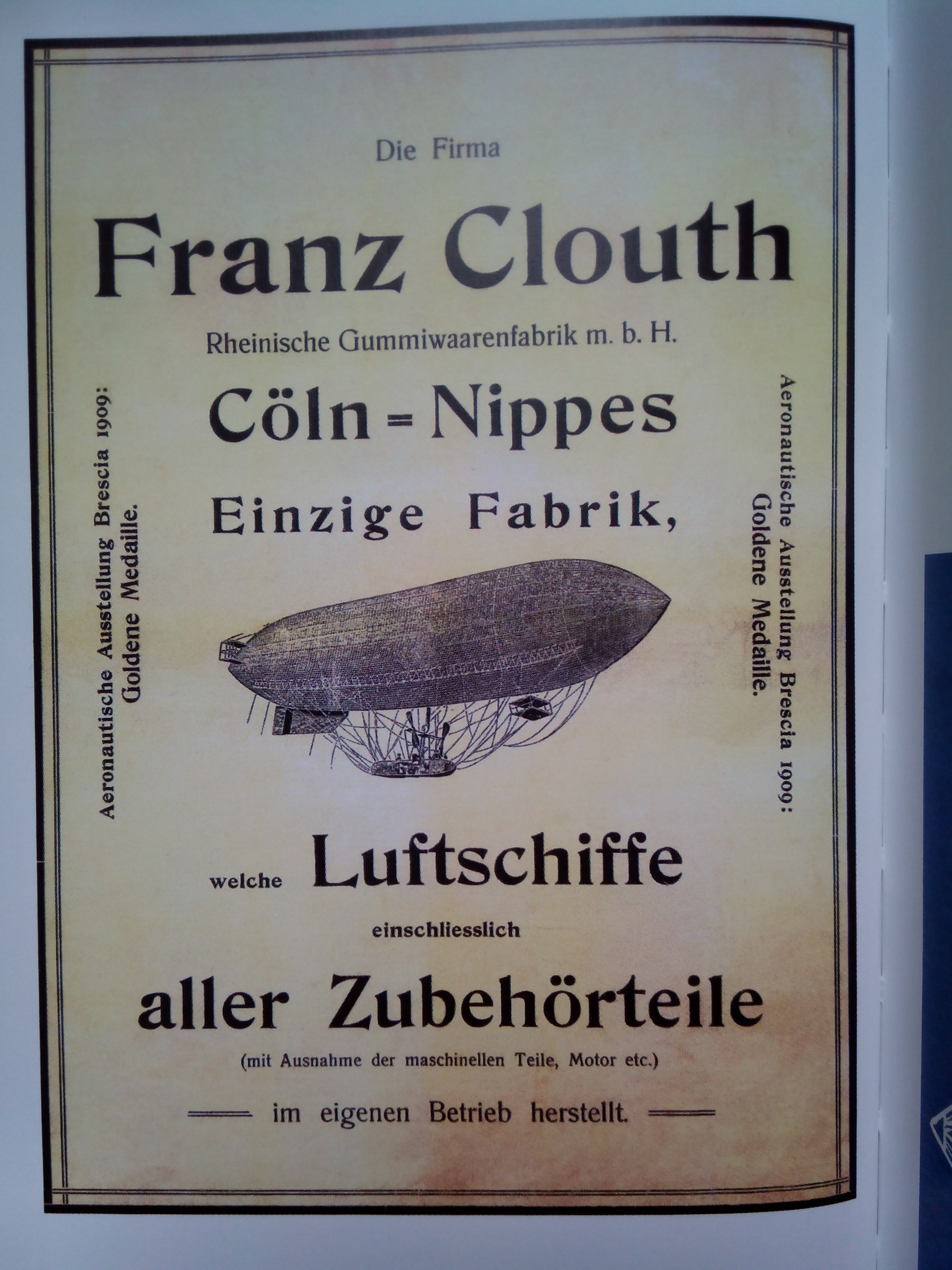

Clouth Werbung

Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

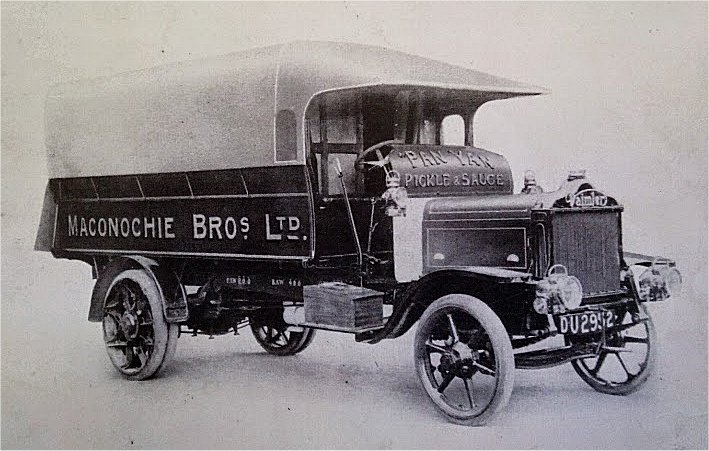

Altfahrzeug

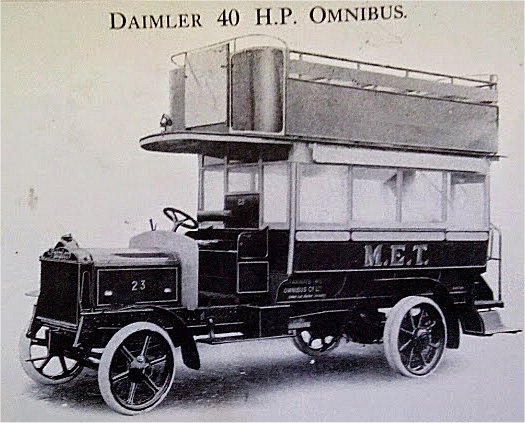

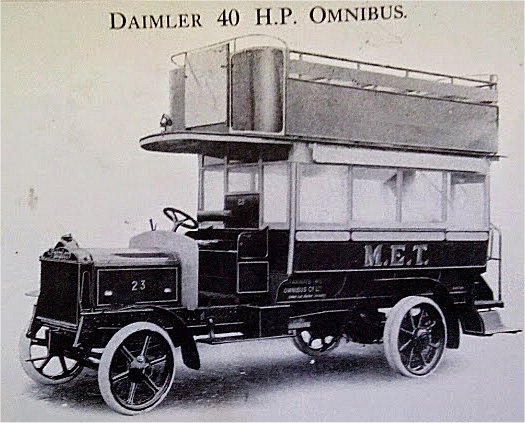

Daimler

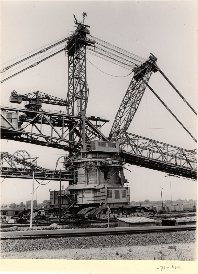

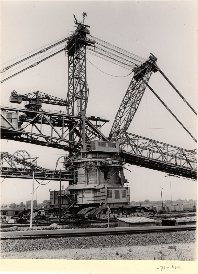

Förderbandkran

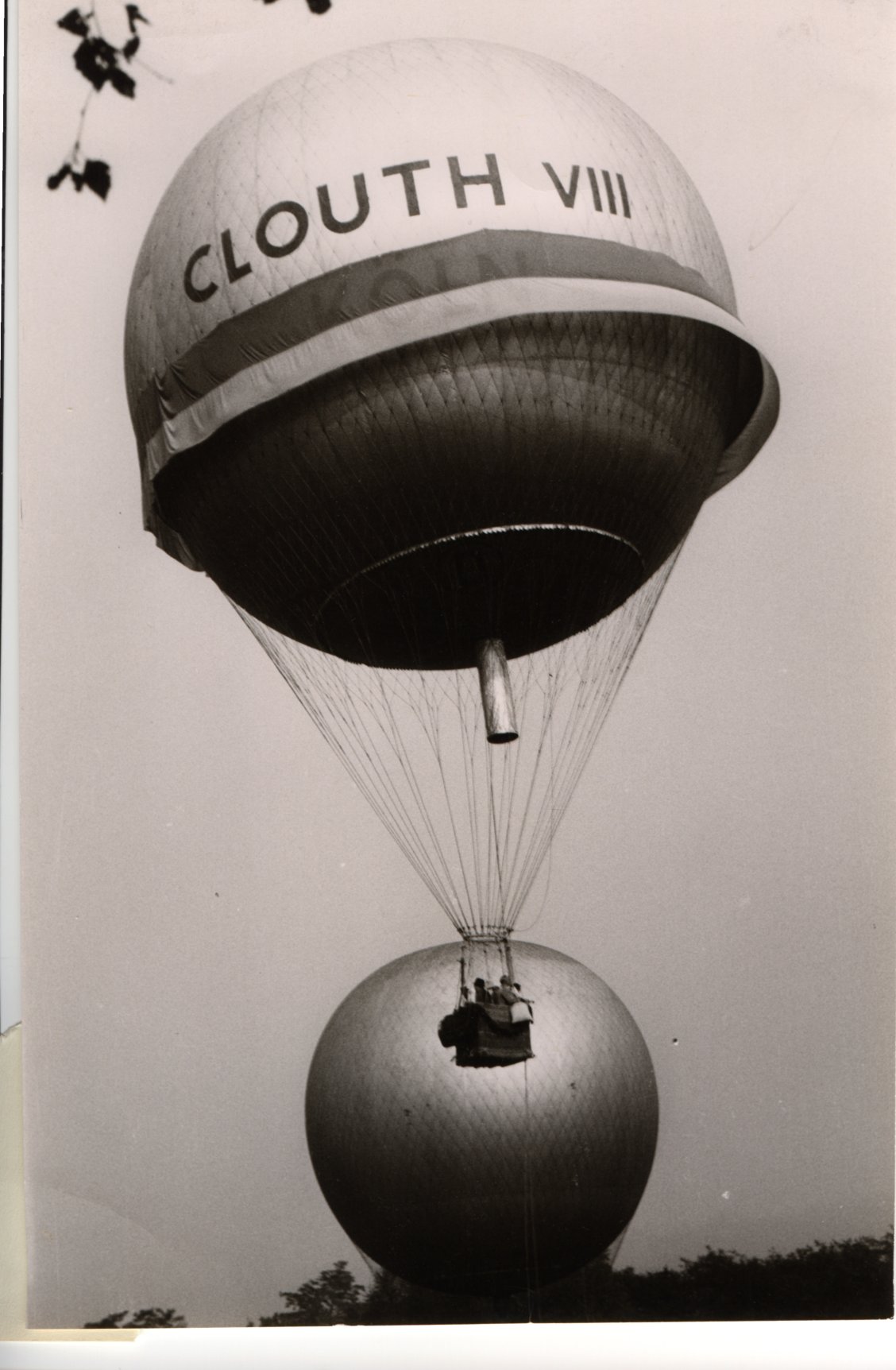

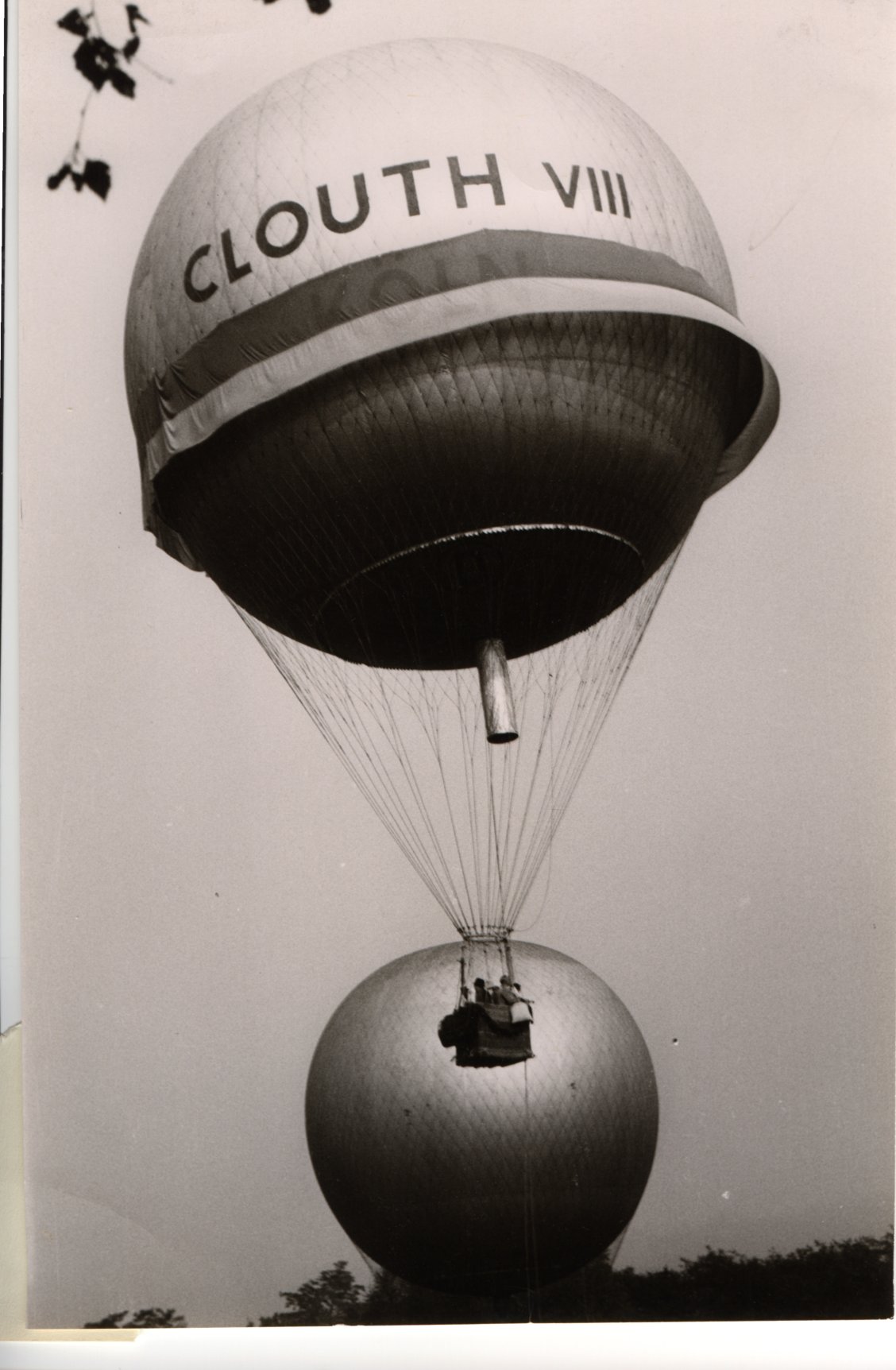

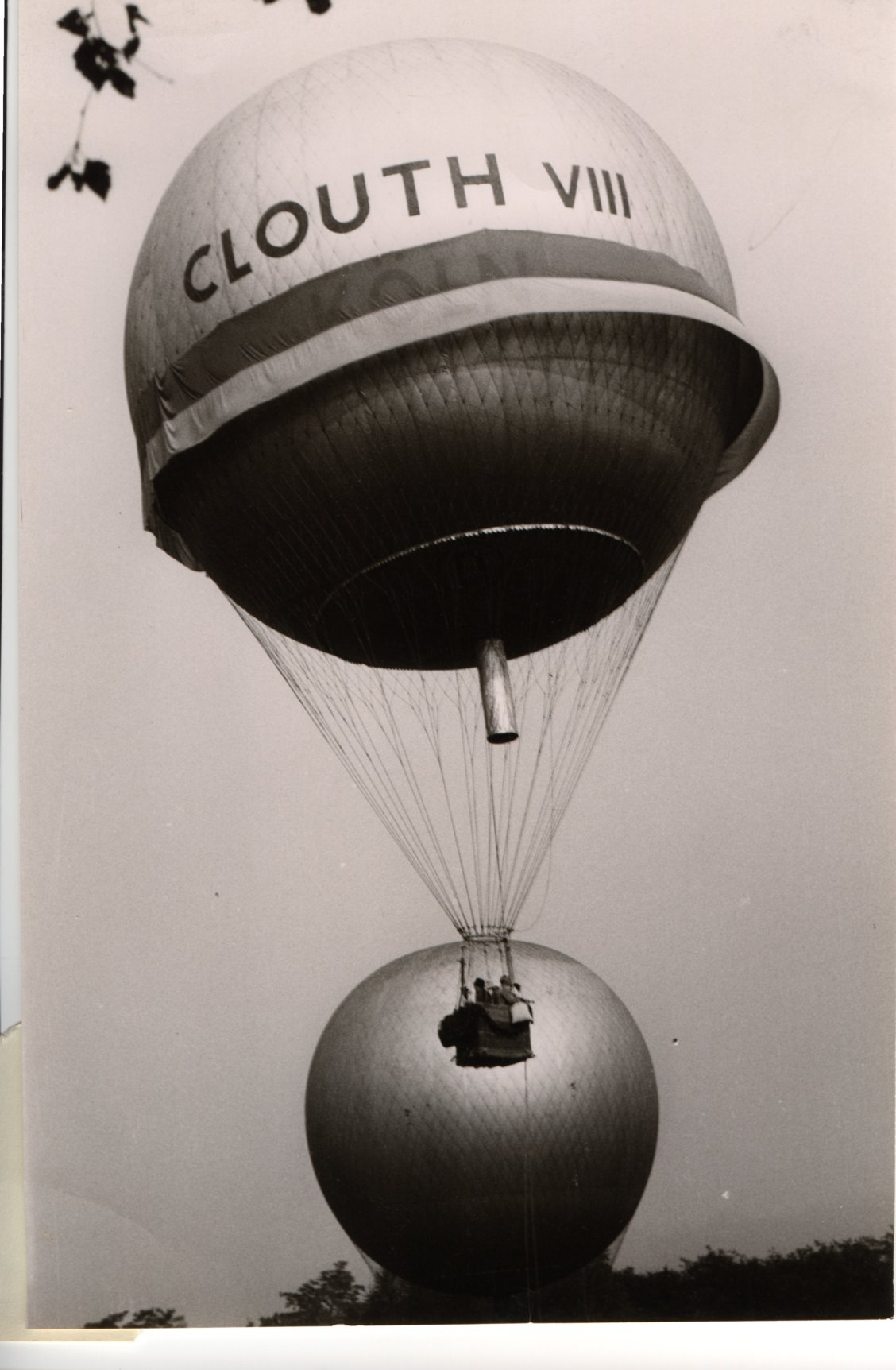

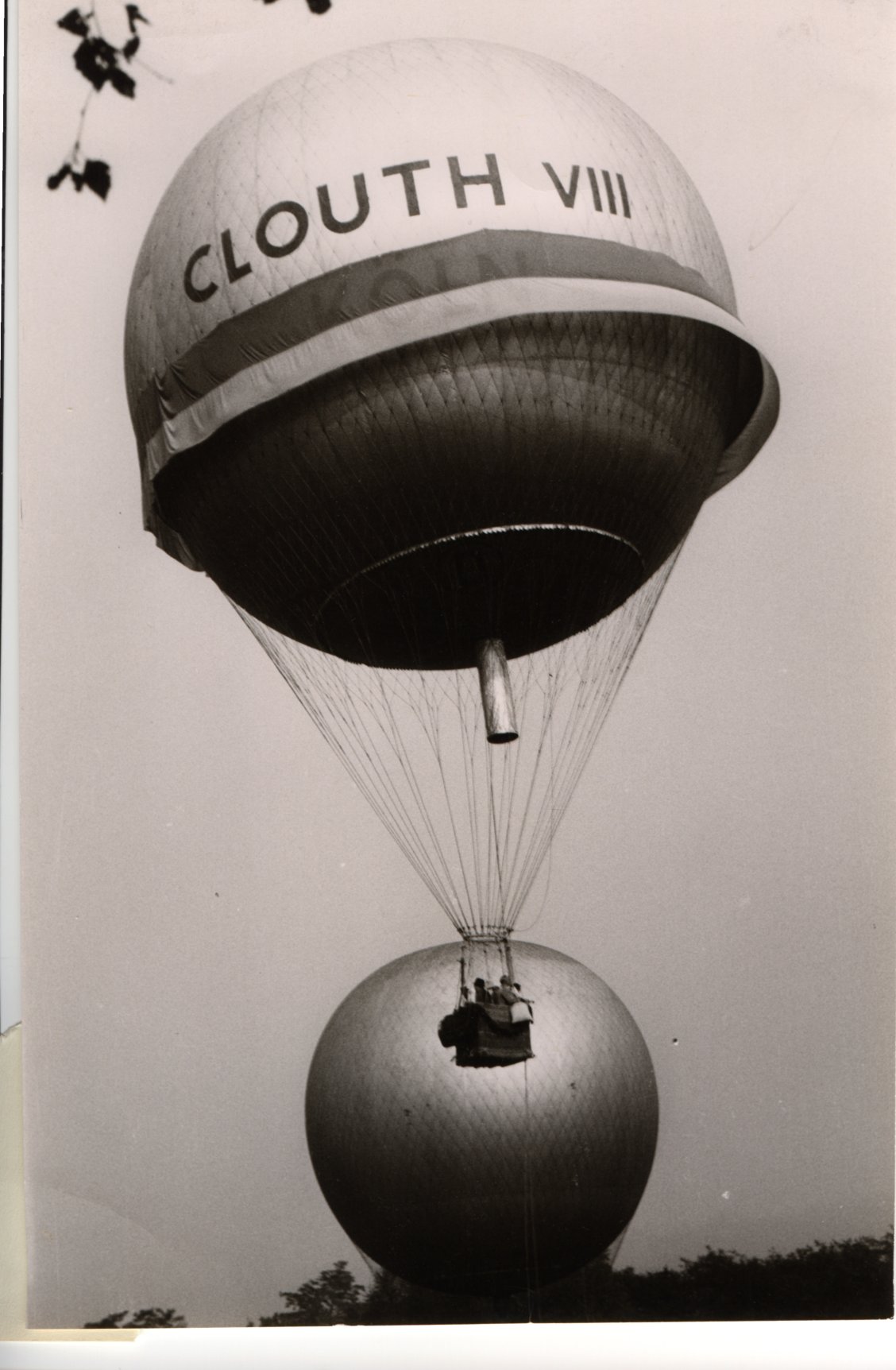

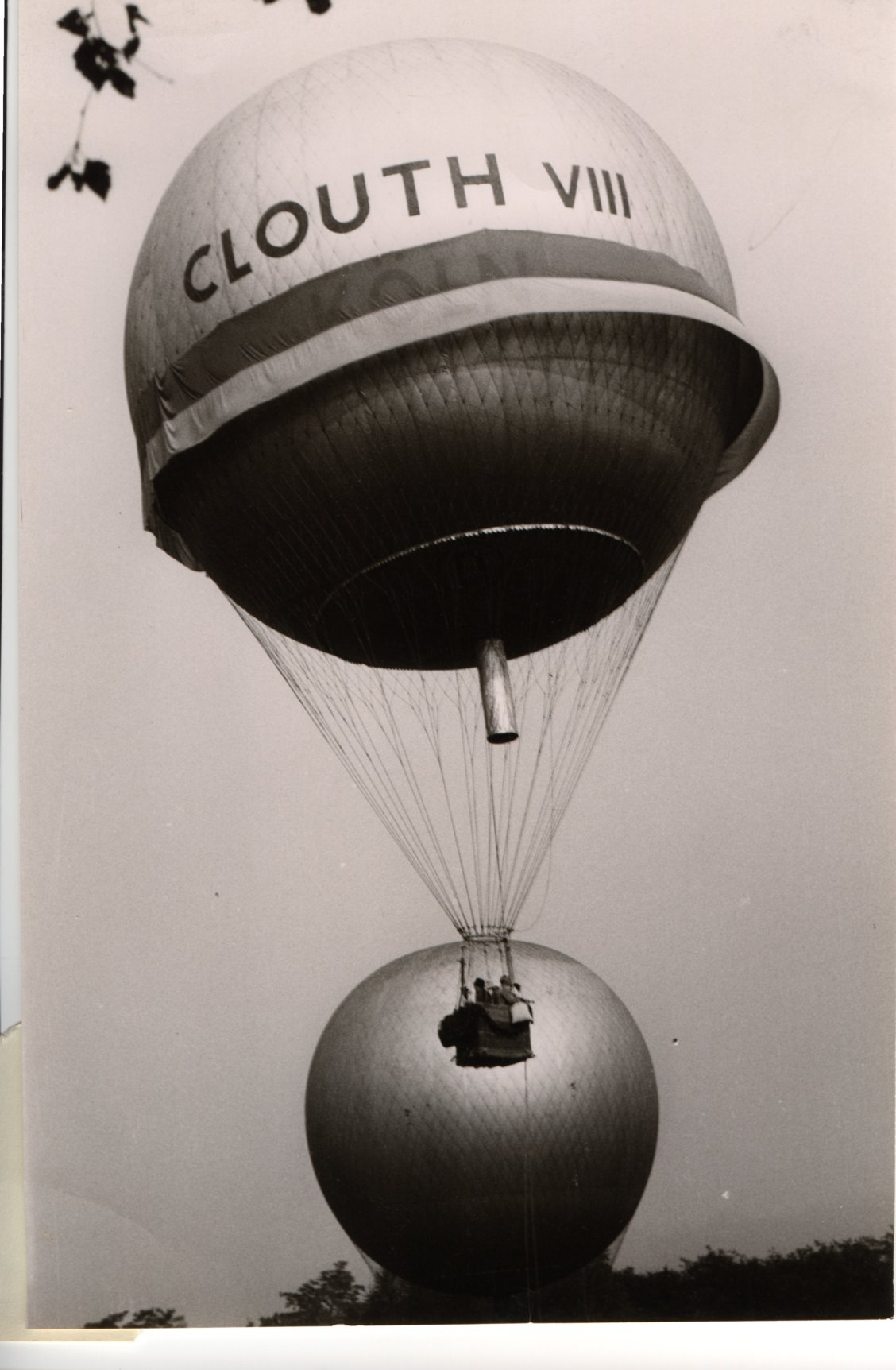

Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

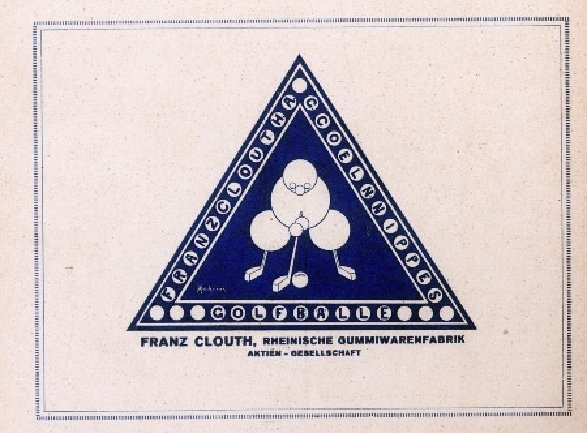

Caouchoc Golf Ball

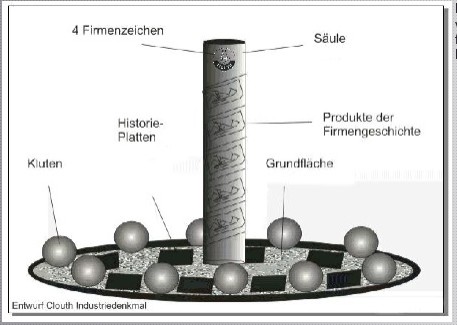

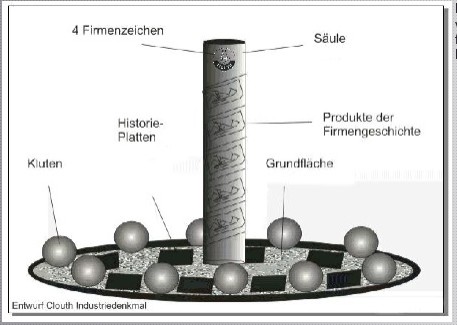

Skizze Clouth Denkmal

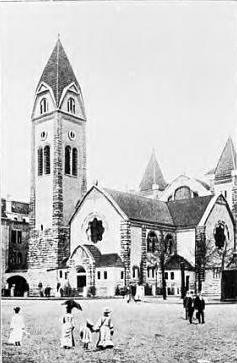

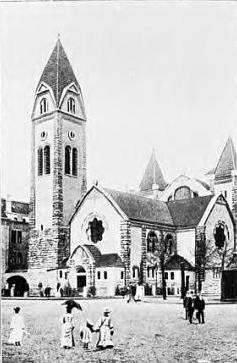

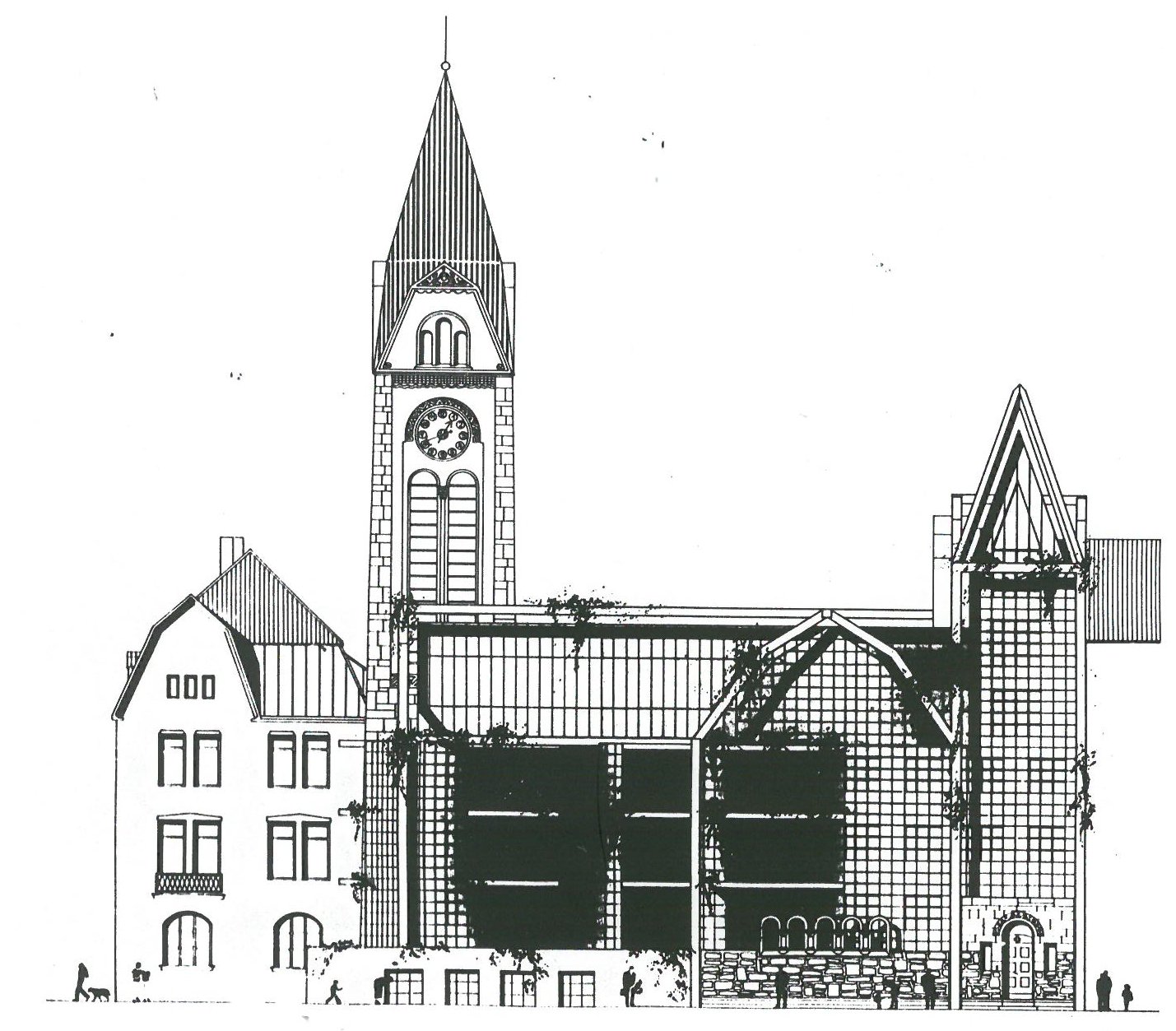

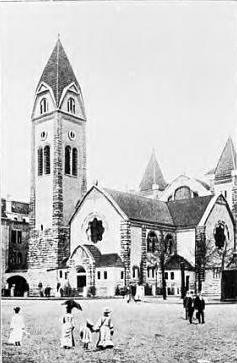

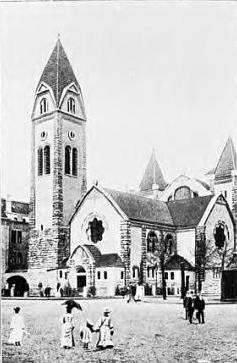

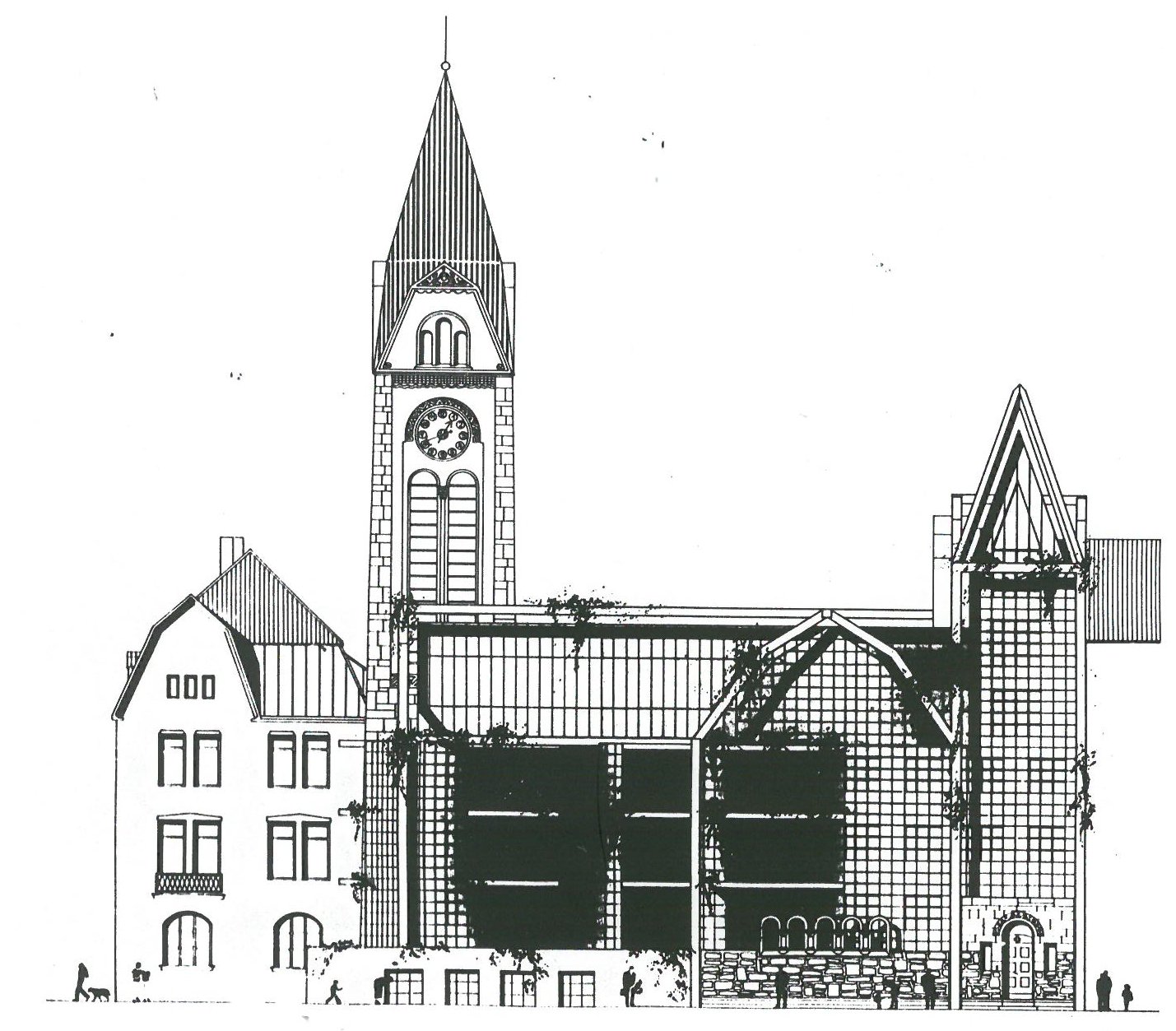

Altkatholische Kirche

Köln

Kabelaufroller

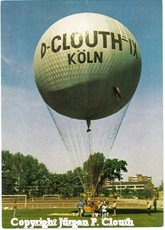

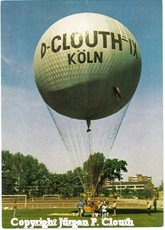

Clouth IX

Flugticket Clouth IX

.jpg)

Ballon Clouth IX über

Alpen

Post-Karte Franz Clouth

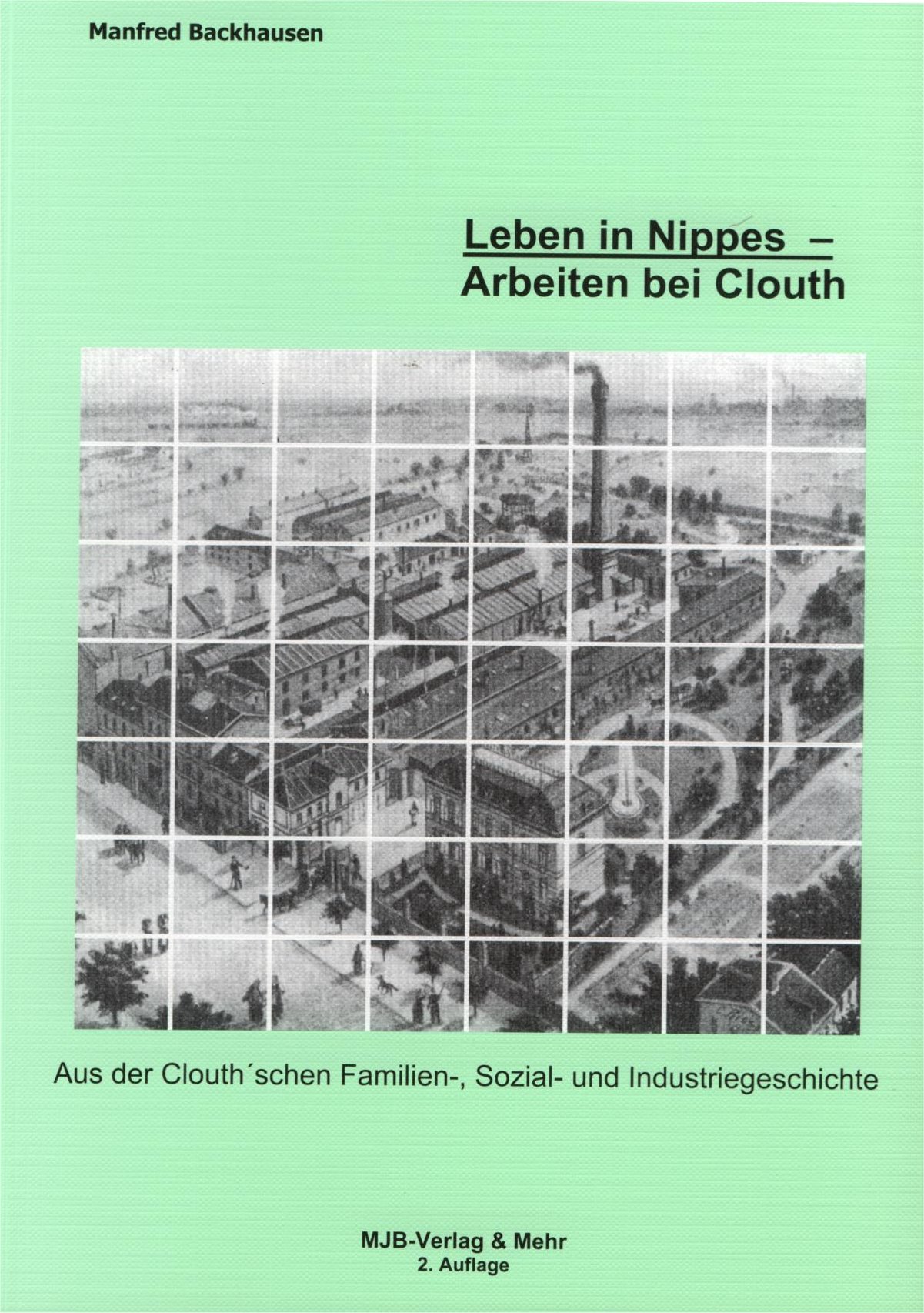

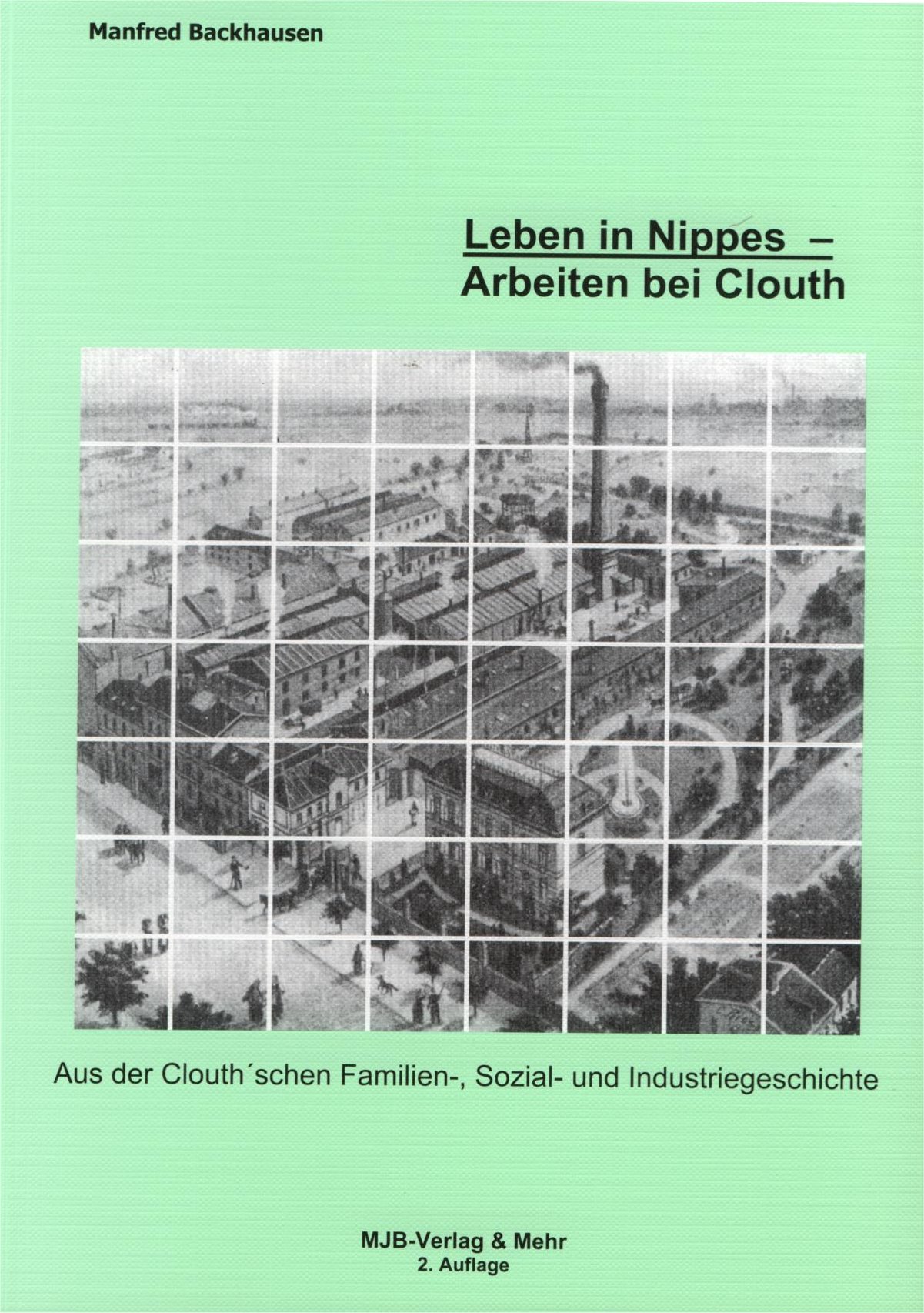

Clouth Buch 2.Ausgabe

.jpg)

Franz Clouth

Ballonkorb

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung

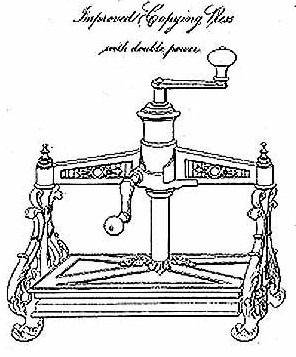

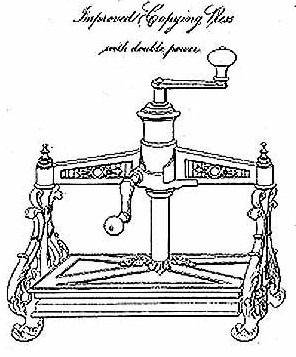

Kautschuk-Kopier System

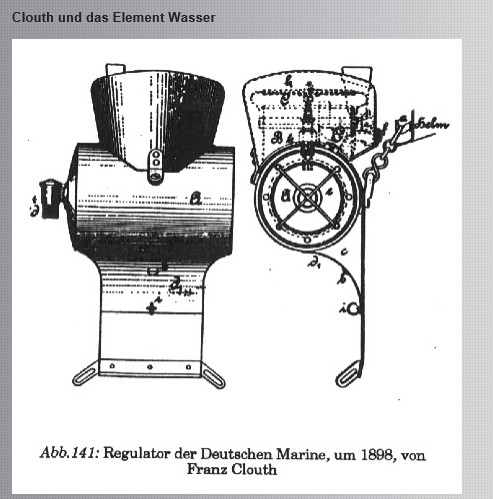

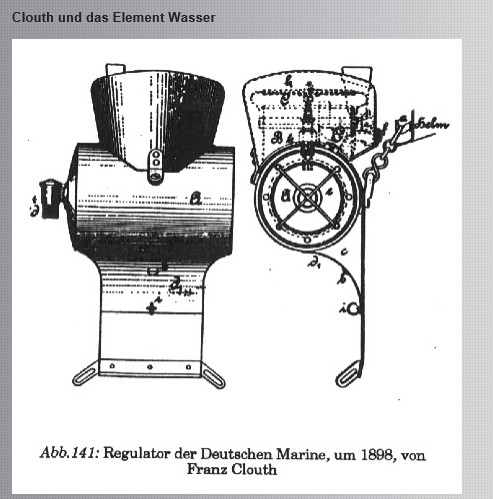

Wasser-Regulator

Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo

Franz Clouth

Richard Clouth

Industrieverein

Altlogo

Tauchergesellschaft

LOGO

Halle Förderband

Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski

Kabellegeschiff

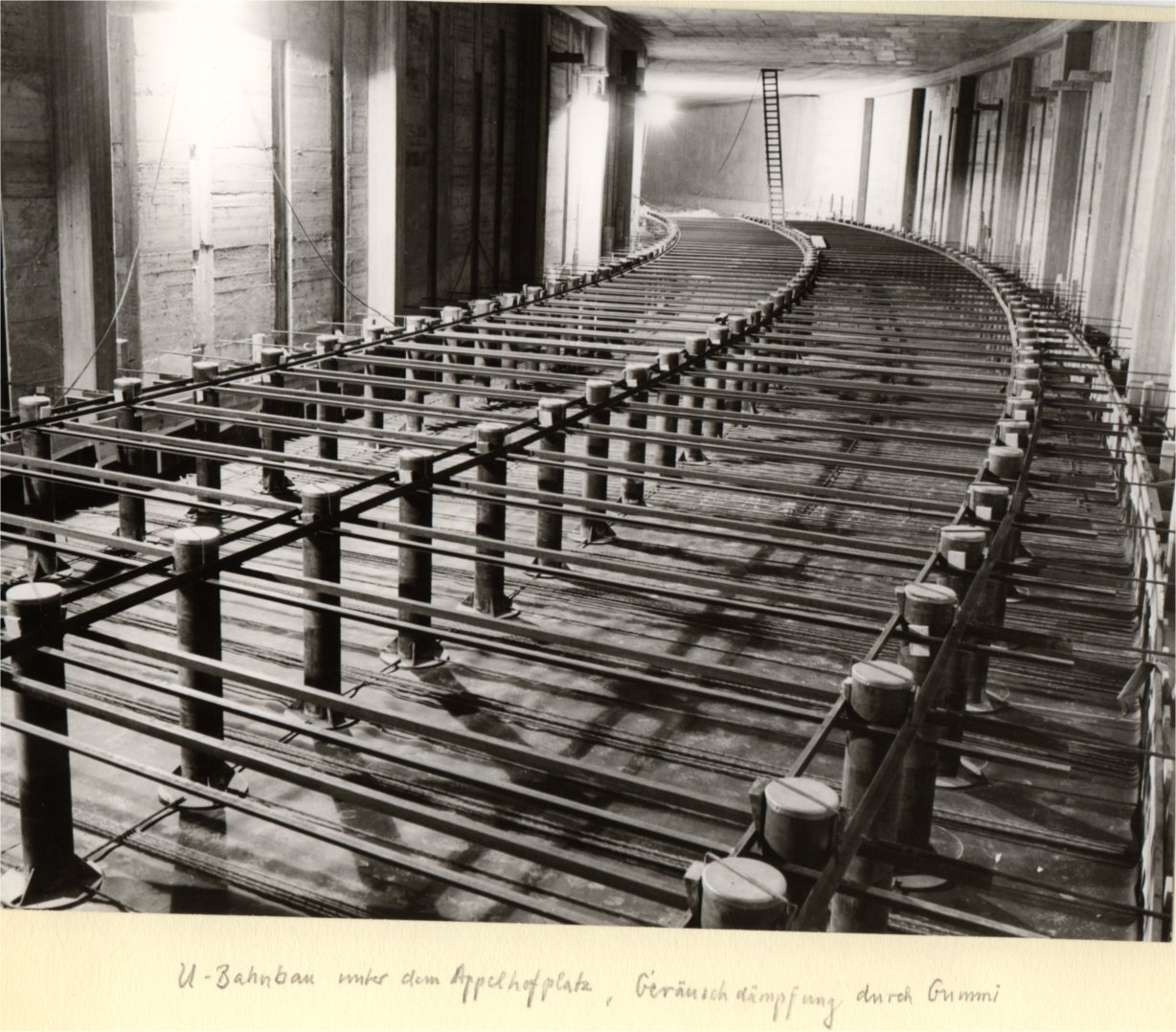

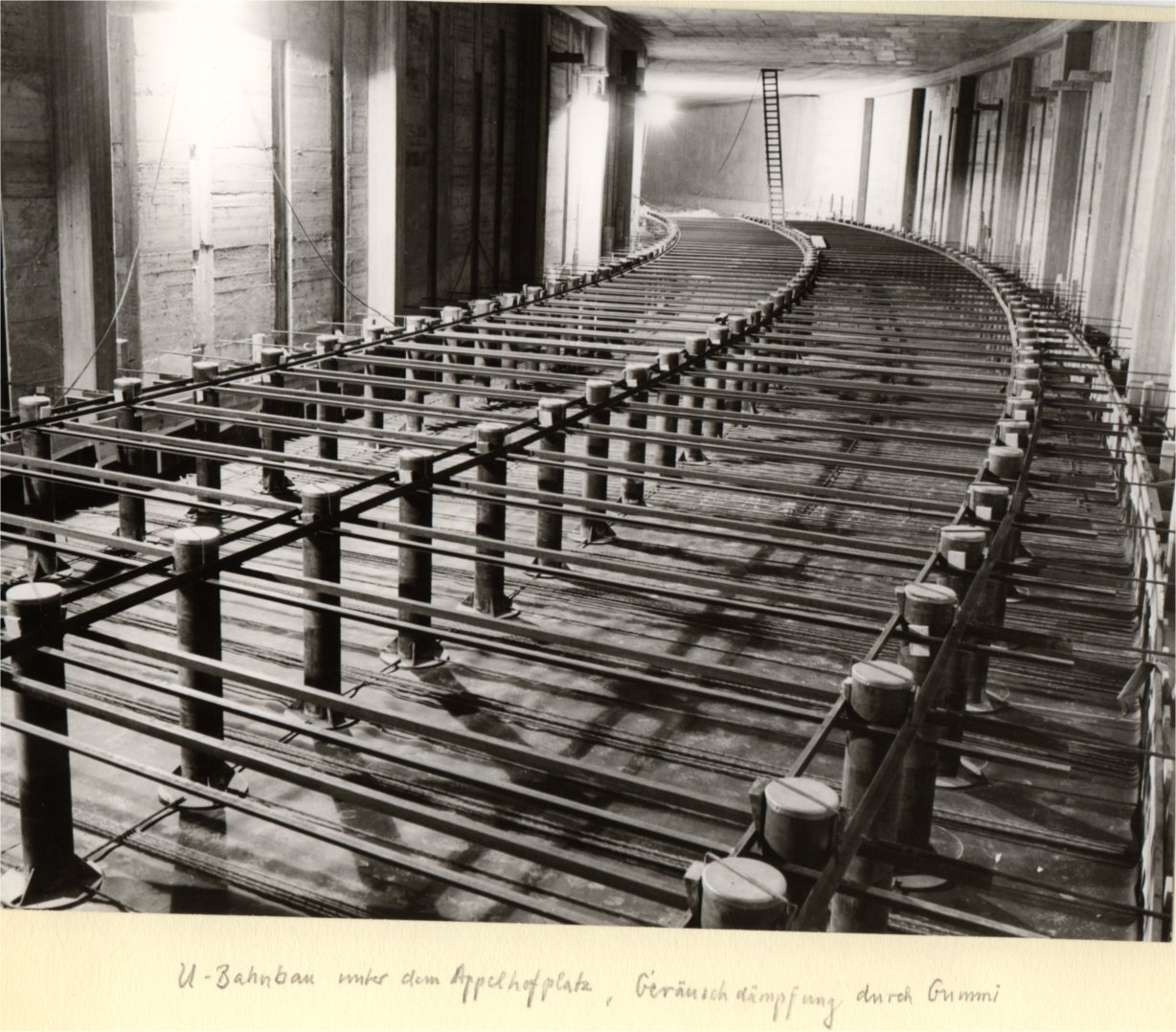

Kölner Ei

Geräuschdämmung

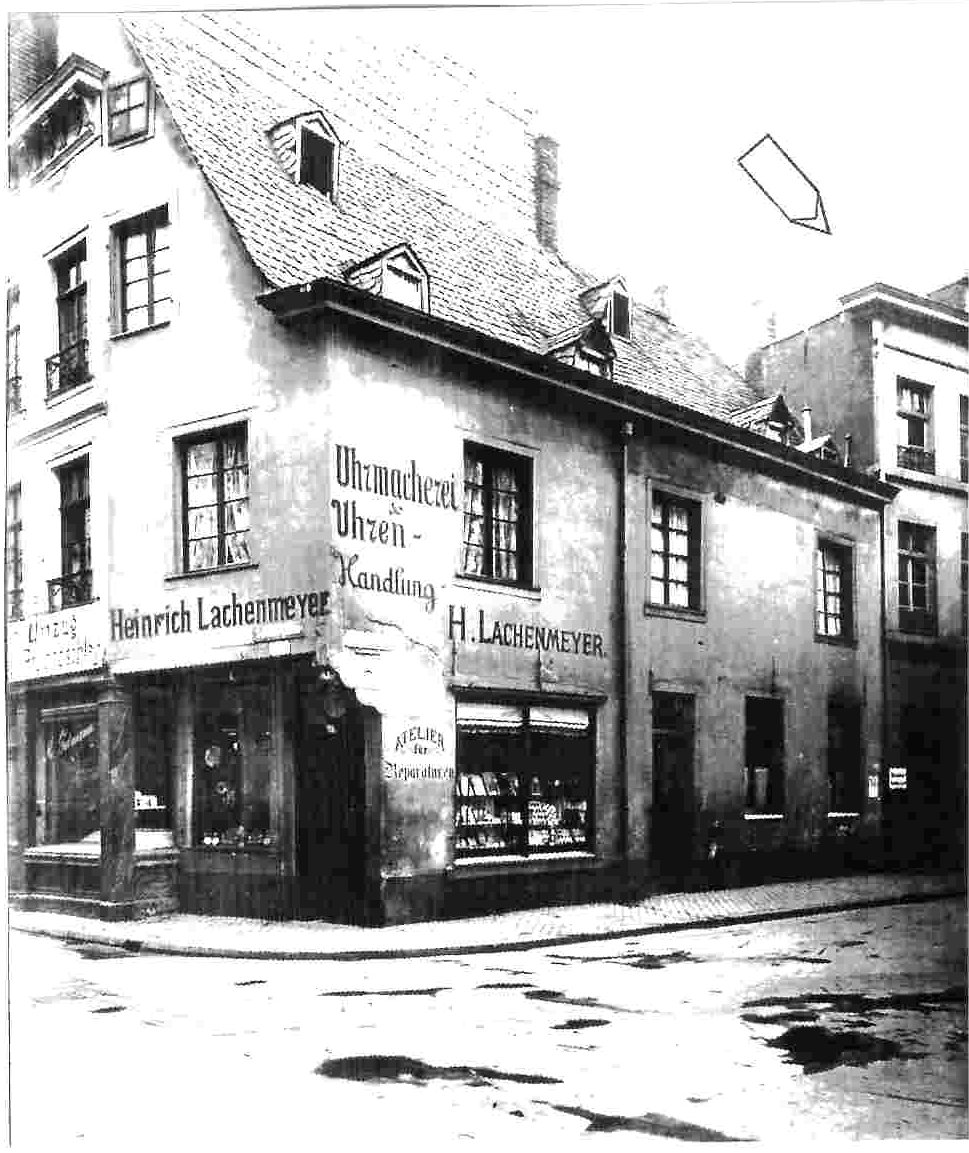

Druckerei Wilhelm

Clouth

Max Clouth ca.1950

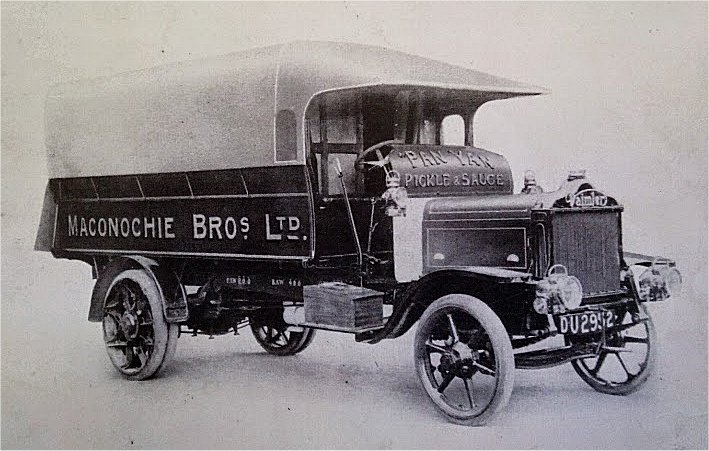

engl. Laster Daimler

Daimler Bus

Ebonit-Telefon

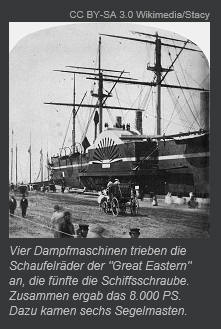

Dampfmaschinen

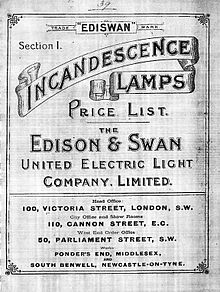

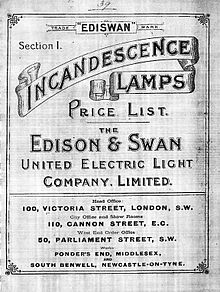

Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

KNG Senatspräsident

J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

Pfarrer W. Kestermann

Alt-Katholische Kirche

Köln

Alte Alt-Kath. Kirche

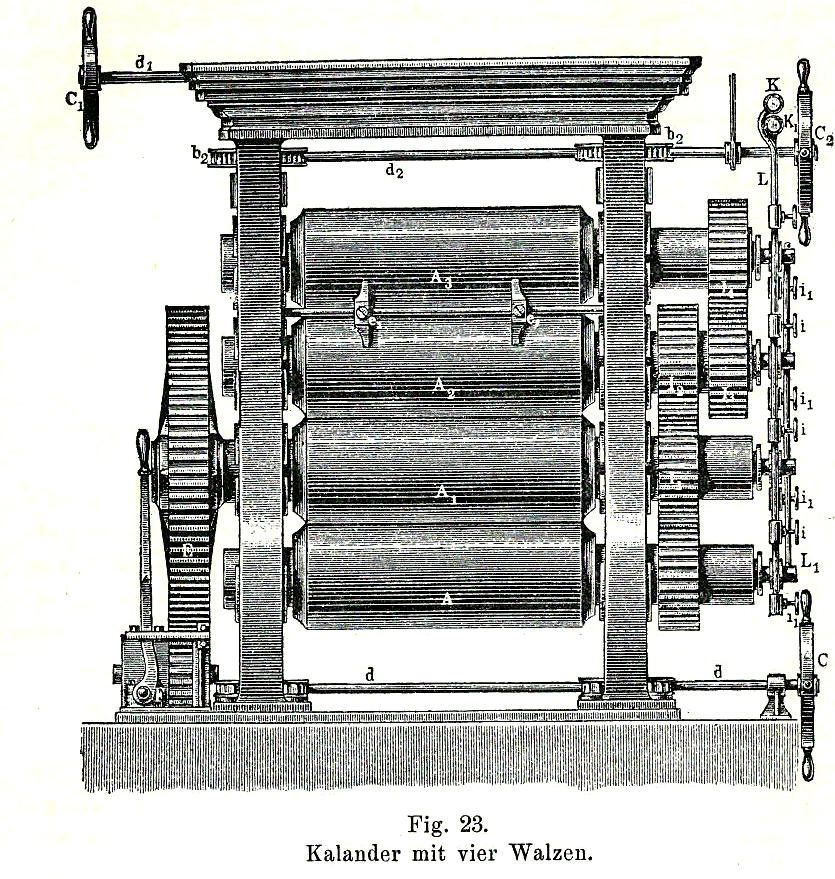

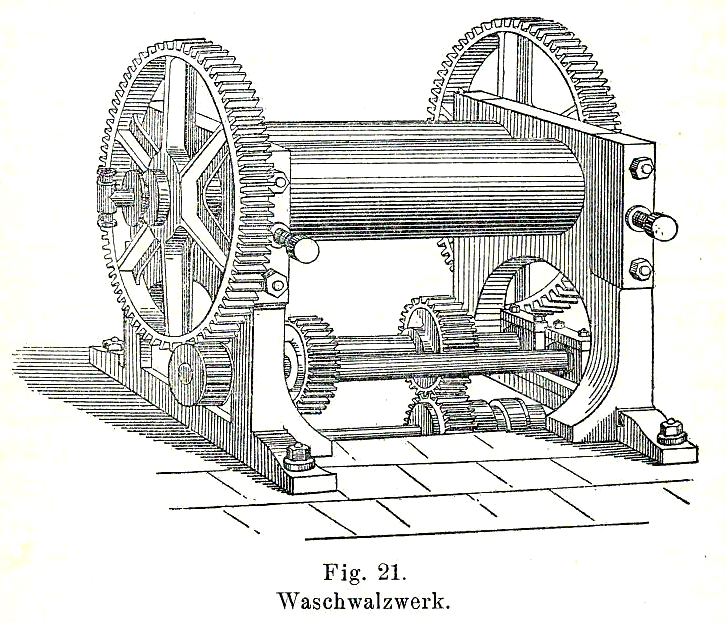

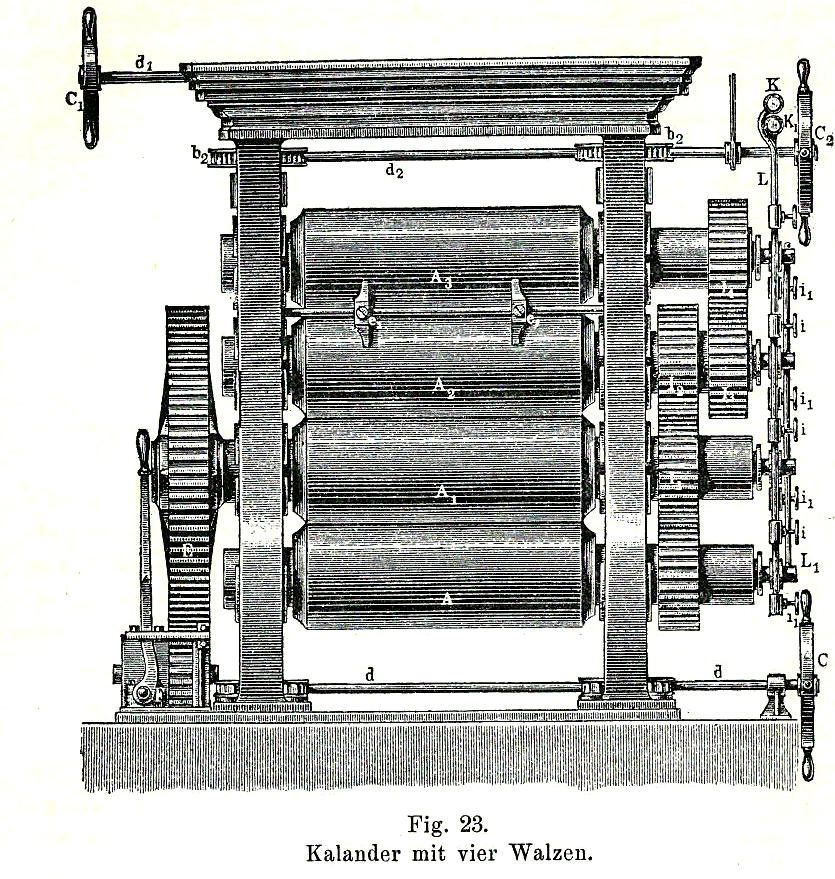

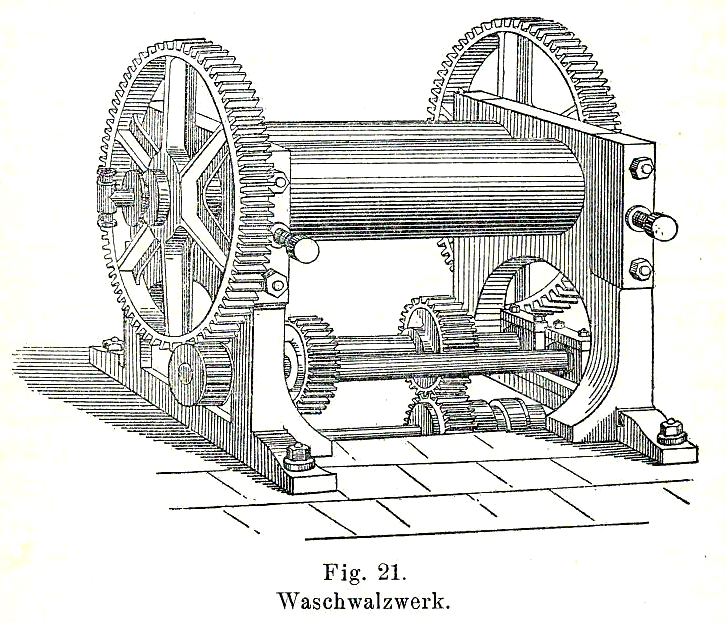

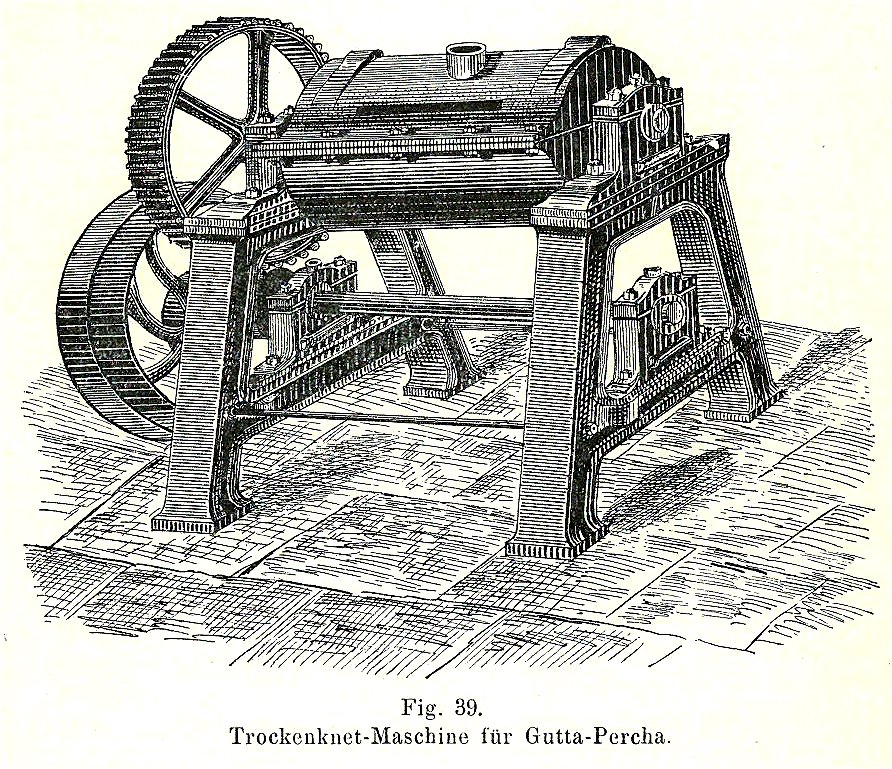

Walzwerk für Gummi

Walzwerk 2

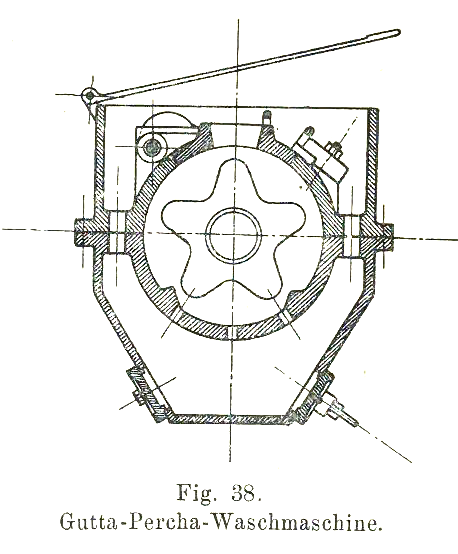

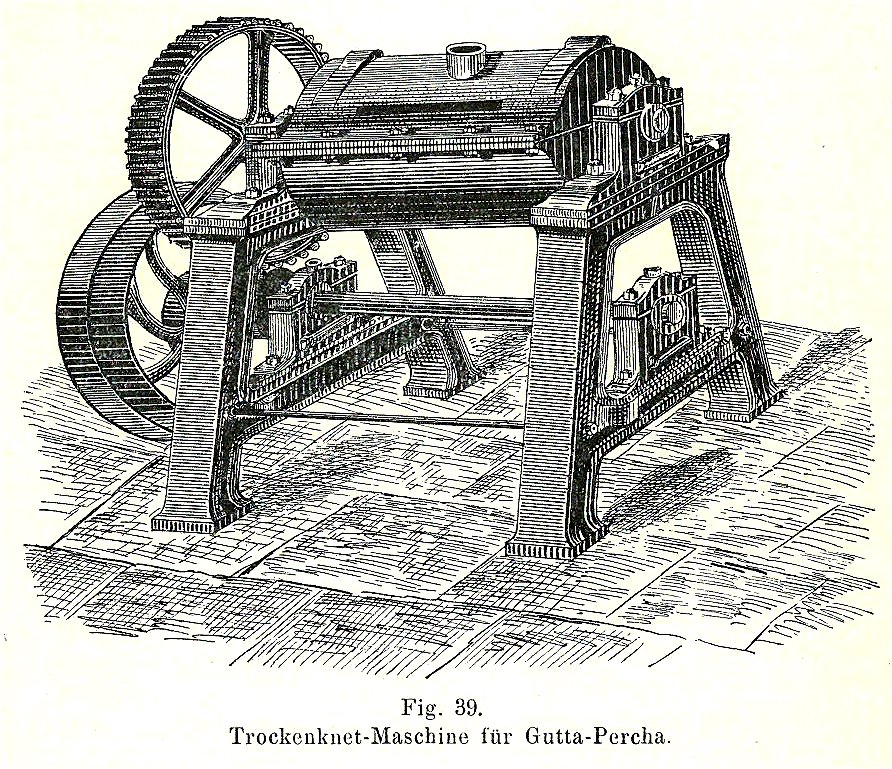

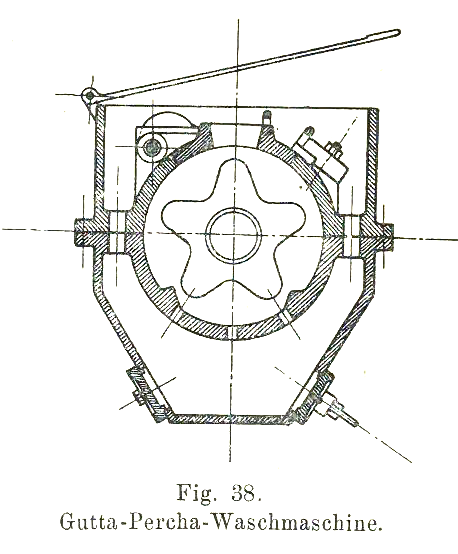

Guttapercha

Pflanze

Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth

Alt-Katholische Kirche

Köln

Ballonhalle

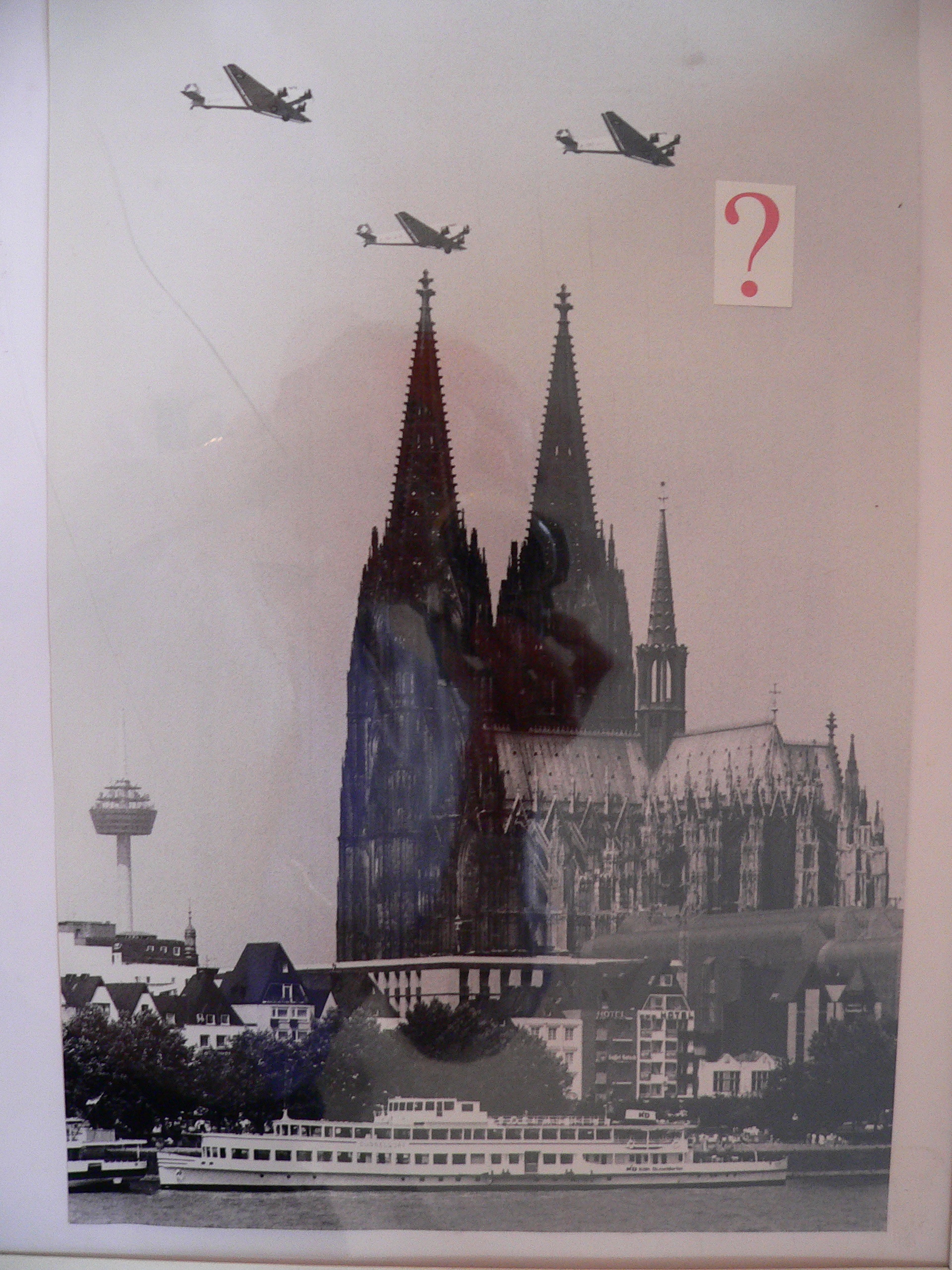

Flugobjekt-Wandel ab

1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets

Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk

Guttapercha Wäscher

Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth

LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche

Köln

Köln

Cölner Dom

Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug

| |

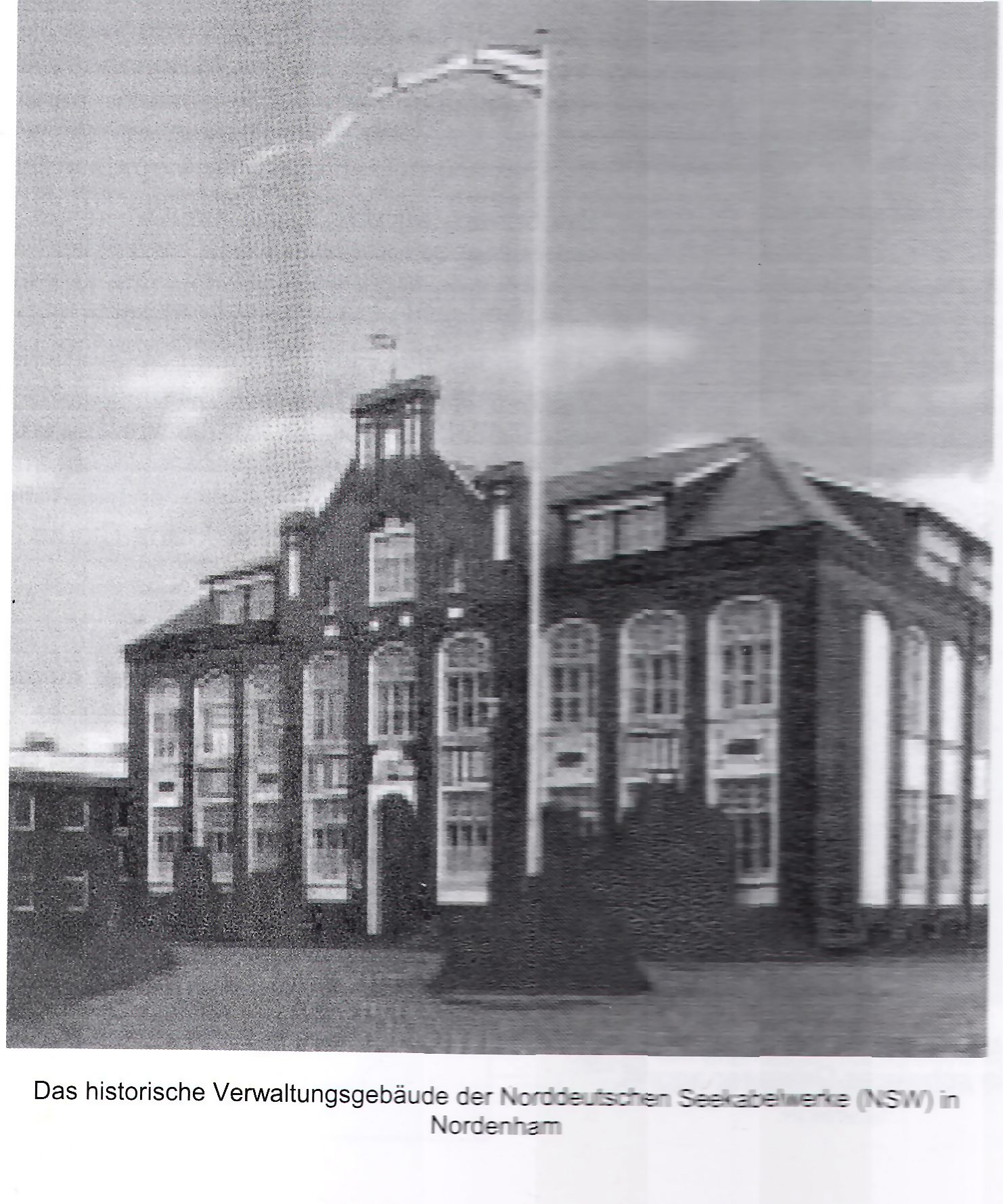

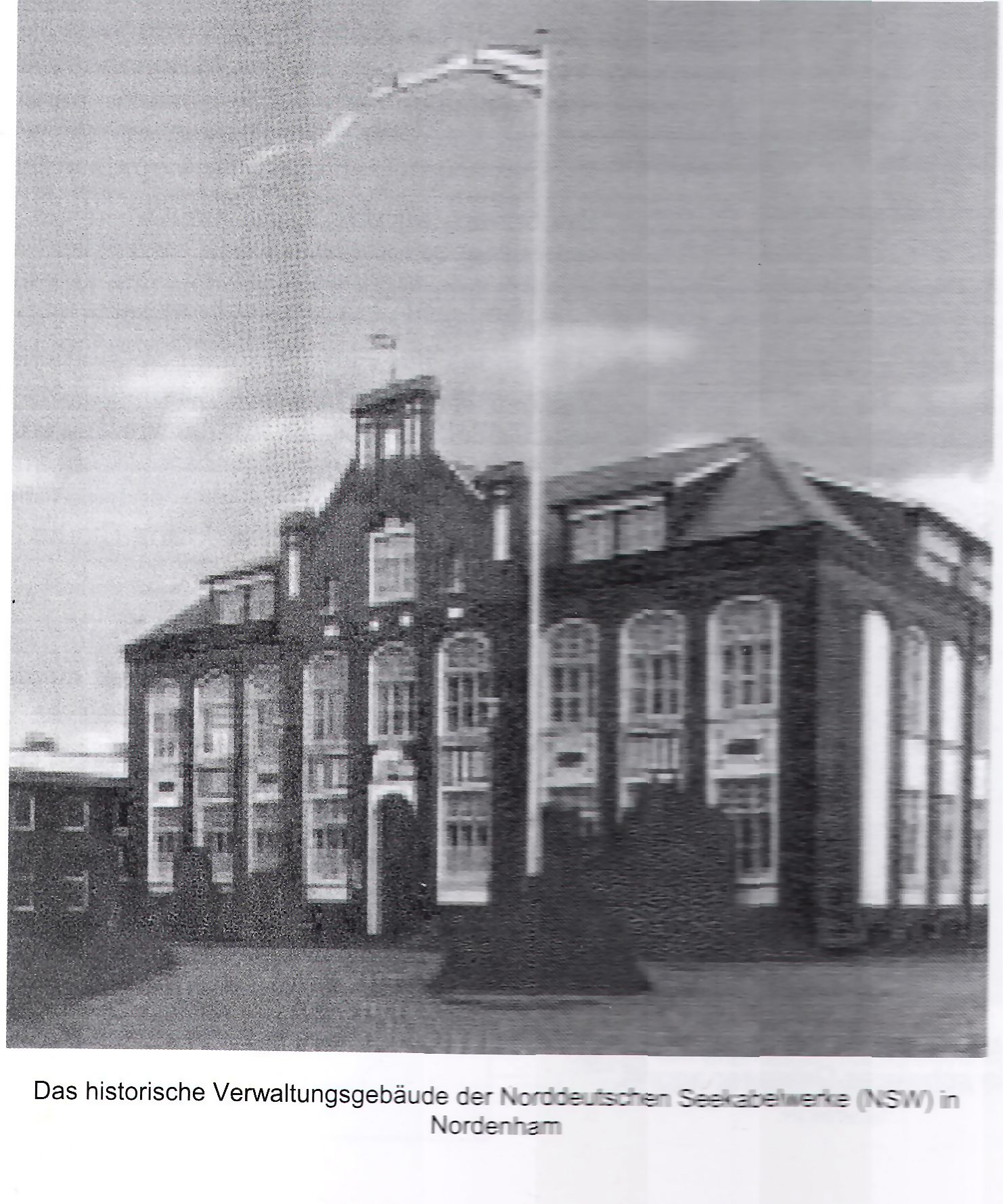

Land & See Kabelwerk,

gegründet von Franz Clouth

Um 1898 planen die Felten & Guilleaume

Carlswerk AG. und die Land- und Seekabelwerke AG., eine Gründung von Franz

Clouth, unabhängig voneinander,

Norddeutsche Kabelwerke GmbH & Co KG;

Nordenham (Unterweser), Kabelstr-9-11

zunächst Franz Clouth, dann Felten &

Guilleaume, dann Siemens, dann Corning, je ein Seekabelwerk an der

deutschen Küste anzulegen. Als

die deutschen Pläne, ein deutsches überseeisches Kabelnetz zu schaffen, ihrer Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-

und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern

Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-

und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern

Deutschlands,

die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen

Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der

deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer

auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer

geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel

unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer

verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die

Errichtung einer Kabelfabrik Deutschlands,

die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen

Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der

deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer

auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer

geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel

unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer

verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die

Errichtung einer Kabelfabrik

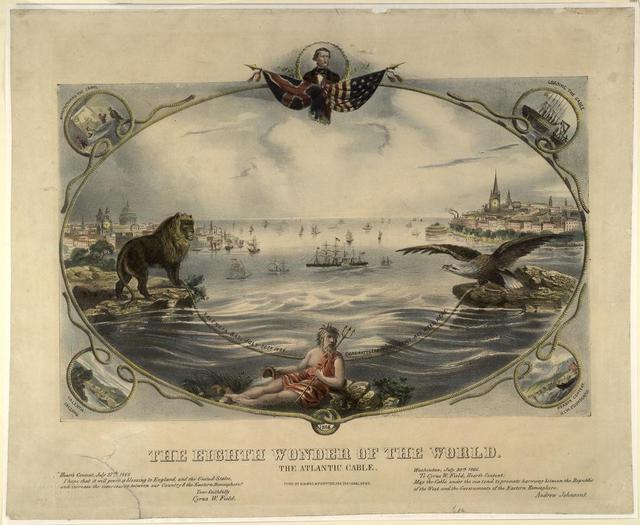

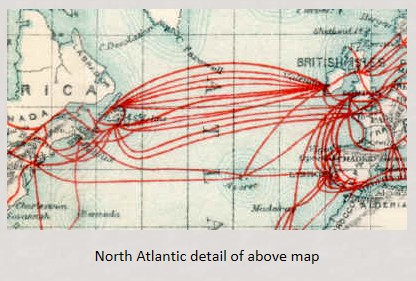

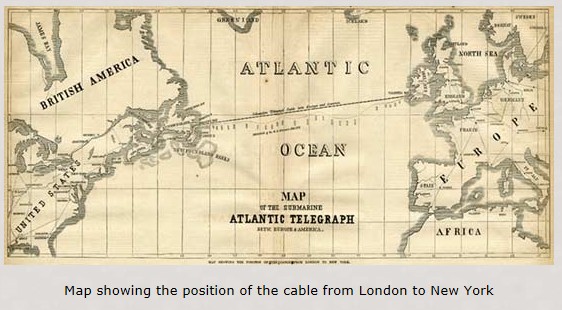

Ein transatlantisches

Telefonkabel (TAT) oder Transatlantikkabel ist ein

Unterwasserkabel für den Ein transatlantisches

Telefonkabel (TAT) oder Transatlantikkabel ist ein

Unterwasserkabel für den Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des

Atlantischen Ozeans

verlegt ist. Bevor 1956 das erste Transatlantik-Telefonkabel TAT-1 in Betrieb

ging, basierte der seit 1927 bestehende transatlantische Telefondienst auf

Langwellenfunk; dieser Dienst kostete neun britische Pfund pro angefangene drei

Minuten. Auf diese Weise wurden zuletzt 2.000 Telefongespräche pro Jahr

abgewickelt. Zuvor gab es erst seit 1866 eine dauerhafte Transatlantikverbindung

nur für Telegrafie. Seekabel müssen wegen der technisch aufwändigen Wartung

außerordentlich robust gebaut sein. Monopolare Seekabel für die

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung müssen auf

Seekarten markiert sein,

da sie durch ihr Magnetfeld Kompassanlagen von Schiffen beträchtlich stören

können.

Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des

Atlantischen Ozeans

verlegt ist. Bevor 1956 das erste Transatlantik-Telefonkabel TAT-1 in Betrieb

ging, basierte der seit 1927 bestehende transatlantische Telefondienst auf

Langwellenfunk; dieser Dienst kostete neun britische Pfund pro angefangene drei

Minuten. Auf diese Weise wurden zuletzt 2.000 Telefongespräche pro Jahr

abgewickelt. Zuvor gab es erst seit 1866 eine dauerhafte Transatlantikverbindung

nur für Telegrafie. Seekabel müssen wegen der technisch aufwändigen Wartung

außerordentlich robust gebaut sein. Monopolare Seekabel für die

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung müssen auf

Seekarten markiert sein,

da sie durch ihr Magnetfeld Kompassanlagen von Schiffen beträchtlich stören

können.

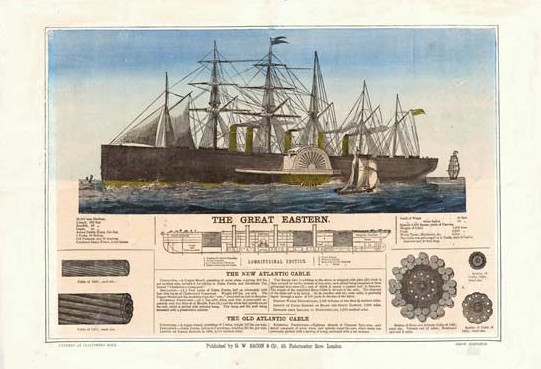

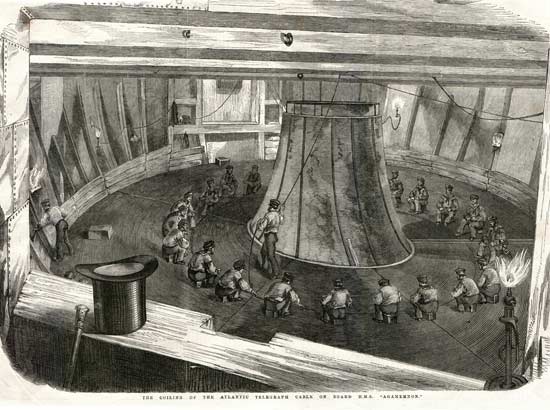

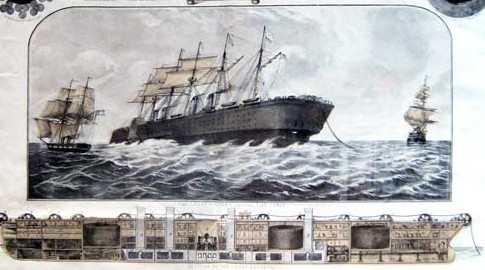

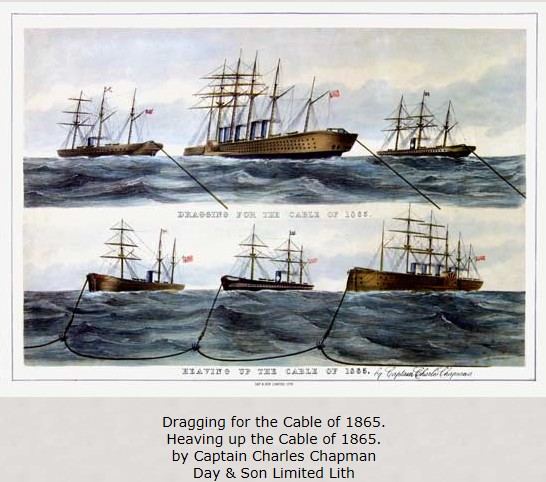

Der

erste Versuch, zwischen Großbritannien und Amerika ein Kabel zu

verlegen, fand in den Jahren 1857 und 1858 statt. Dabei konnte zwar

auf gute Erfahrungen mit Küstenkabeln zurückgegriffen werden; das

quer über den Atlantik verlegte Kabel wurde jedoch nach wenigen

Betriebswochen unbrauchbar, da

Wildman-Whitehouse

im Betrieb zu hohe Spannungen verwendete. Es wird vermutet, dass das

Kabel aufgrund von Isolationsproblemen, die in der Herstellung und

Handhabung des Kabels begründet waren, keine lange Lebensdauer

gehabt hätte.

Zehn

Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,

die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden

sogenannte

bespulte Leitungen

in Form von

Seekabeln

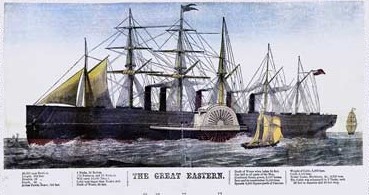

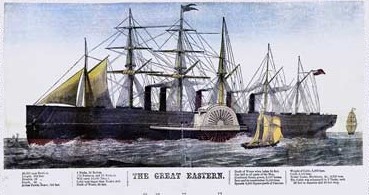

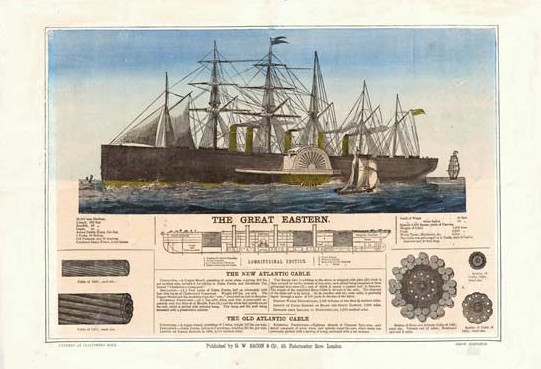

verwendet. 1865 wurde durch das Dampfschiff

Great Eastern

eine neue transatlantische Linie verlegt; doch das Kabel riss

600 Meilen vor der Küste

Neufundlands

und konnte nicht geborgen werden. Zwischen dem 13. und 27. Juli 1866

wurde erneut durch die Great Eastern ein weiteres Kabel verlegt und

am folgenden 28. Juli 1866 in Betrieb genommen. Auch das 1865

verlegte Kabelteilstück konnte nachträglich geborgen und um das

fehlende Stück ergänzt werden.[2]

Die

Faraday

verlegte 1874 für die

Siemens-Brüder

Wilhelm und

Werner von Siemens

das erste transatlantische Telegrafenkabel, das bis 1931

funktionstüchtig war. Zehn

Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,

die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden

sogenannte

bespulte Leitungen

in Form von

Seekabeln

verwendet. 1865 wurde durch das Dampfschiff

Great Eastern

eine neue transatlantische Linie verlegt; doch das Kabel riss

600 Meilen vor der Küste

Neufundlands

und konnte nicht geborgen werden. Zwischen dem 13. und 27. Juli 1866

wurde erneut durch die Great Eastern ein weiteres Kabel verlegt und

am folgenden 28. Juli 1866 in Betrieb genommen. Auch das 1865

verlegte Kabelteilstück konnte nachträglich geborgen und um das

fehlende Stück ergänzt werden.[2]

Die

Faraday

verlegte 1874 für die

Siemens-Brüder

Wilhelm und

Werner von Siemens

das erste transatlantische Telegrafenkabel, das bis 1931

funktionstüchtig war.

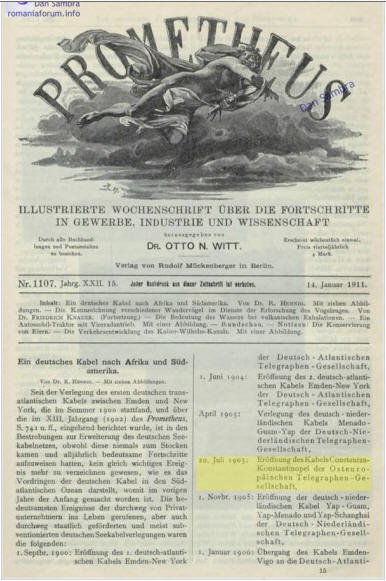

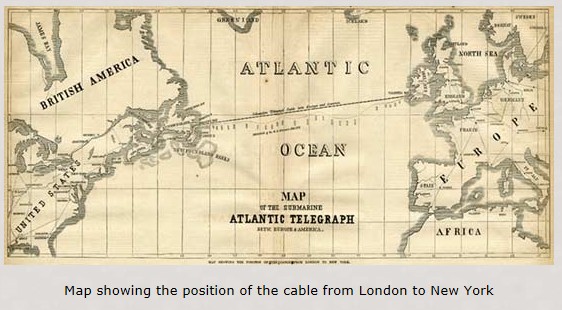

1900

besaß auch Deutschland nicht nur Linien in Nord- und Ostsee mit

einer Gesamtlänge von 4180 Kilometern, sondern auch ein transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische

See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von

Emden (Ostfriesland)

über die

Azoren-Insel

Faial nach

Coney Island

in

New York

verlief. Im Jahre 1919 war die Anzahl betriebsfähiger

transatlantischer Kabel auf 13 angewachsen, vorwiegend in britischem

Besitz.

transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische

See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von

Emden (Ostfriesland)

über die

Azoren-Insel

Faial nach

Coney Island

in

New York

verlief. Im Jahre 1919 war die Anzahl betriebsfähiger

transatlantischer Kabel auf 13 angewachsen, vorwiegend in britischem

Besitz.

Seekabel zur Energieübertragung sind ab etwa 70 km Länge nicht mehr

für die Übertragung von üblichem

Dreiphasenwechselstrom

geeignet, dann muss die aufwändigere

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung

(HGÜ) eingesetzt werden.

(Wikipedia)

. .

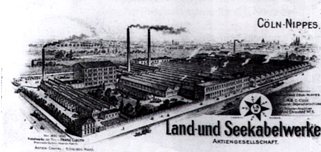

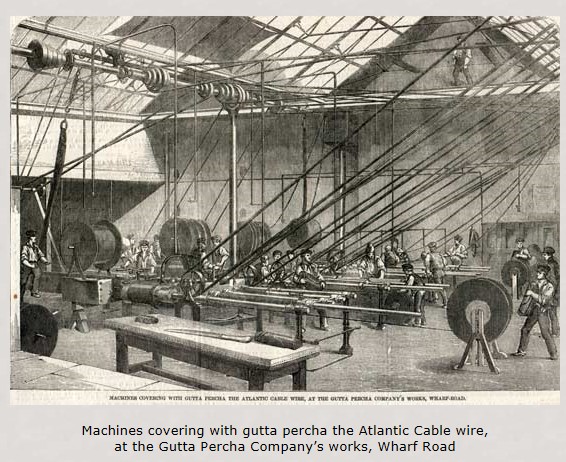

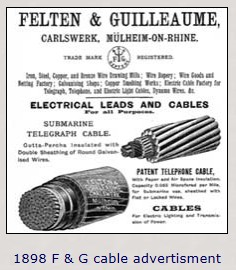

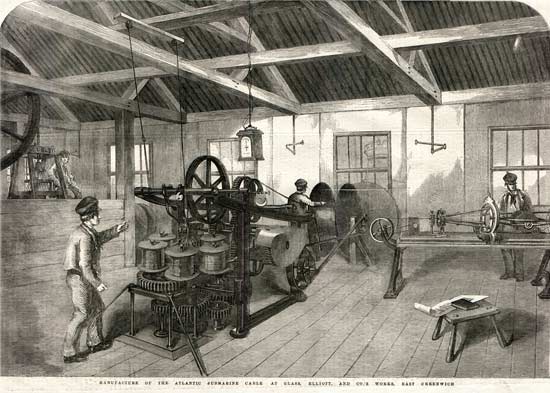

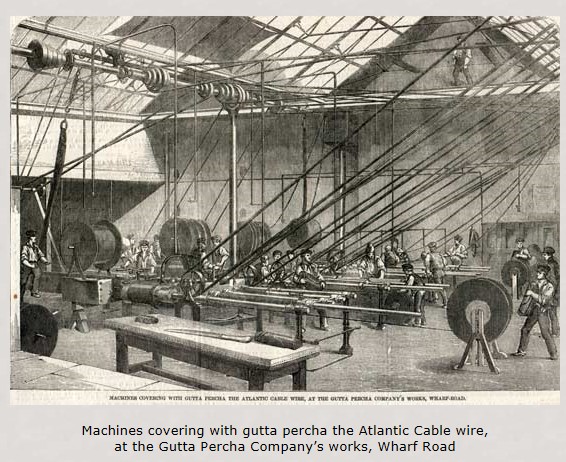

Neben der ursprünglichen Firma Clouth

wurde relativ früh von Franz Clouth die Firma Land und Seekabelwerke AG, Köln,

als eigenständige Firma gegründet. Seit 1890 hatte Franz Clouth bereits eine

eigene Abteilung Kabelwerk für die Bereiche Kupferdrahtzieherei,

Gummierungswerkstatt, Spinnerei zum Beflechten der isolierten Adern sowie eine

Kabelproduktion errichtet und dabei offensichtlich das mögliche

Entwicklungspotential im Rahmen vorangegangener erfolgreicher und erfolgloser

Versuche von Anglo-Amerikanischen Unternehmen ermittelt. Im Rahmen des damals aufstrebenden Weltmarktes,

den der Eingeweihte bereits frühzeitig als „riesiges Geschäft“ auch vor dem

Hintergrund des Erwerbs von Kolonien für Deutschland erkennen konnte,

ging es letztlich um eine weltweite Kabelverlegung zum Vorteil der Wirtschaft

und der einzelnen Staaten zwecks Austausch und Kommunikation. Dies hat Franz Clouth offensichtlich sehr frühzeitig erfasst und sich

auch auf den Ausbau der See-Kabelproduktion mit Guttapercha-Ummantelungen neben

der üblichen Kabelproduktion verlegt, zumal frühzeitig schon von Kabelverlegungen zwischen

Kontinenten die Rede war, was wirtschaftliche Umsätze erwarten ließ und die

Engländer wie Amerikaner bereits intensiv beschäftigte. Neben der ursprünglichen Firma Clouth

wurde relativ früh von Franz Clouth die Firma Land und Seekabelwerke AG, Köln,

als eigenständige Firma gegründet. Seit 1890 hatte Franz Clouth bereits eine

eigene Abteilung Kabelwerk für die Bereiche Kupferdrahtzieherei,

Gummierungswerkstatt, Spinnerei zum Beflechten der isolierten Adern sowie eine

Kabelproduktion errichtet und dabei offensichtlich das mögliche

Entwicklungspotential im Rahmen vorangegangener erfolgreicher und erfolgloser

Versuche von Anglo-Amerikanischen Unternehmen ermittelt. Im Rahmen des damals aufstrebenden Weltmarktes,

den der Eingeweihte bereits frühzeitig als „riesiges Geschäft“ auch vor dem

Hintergrund des Erwerbs von Kolonien für Deutschland erkennen konnte,

ging es letztlich um eine weltweite Kabelverlegung zum Vorteil der Wirtschaft

und der einzelnen Staaten zwecks Austausch und Kommunikation. Dies hat Franz Clouth offensichtlich sehr frühzeitig erfasst und sich

auch auf den Ausbau der See-Kabelproduktion mit Guttapercha-Ummantelungen neben

der üblichen Kabelproduktion verlegt, zumal frühzeitig schon von Kabelverlegungen zwischen

Kontinenten die Rede war, was wirtschaftliche Umsätze erwarten ließ und die

Engländer wie Amerikaner bereits intensiv beschäftigte.

Der Bereich der Groß-Wirtschaft war zum

damaligen Zeitpunkt noch für den Einzelnen unübersehbar. In der Regel kannten sich viele

unternehmerische Größen untereinander, Franz Clouth war Mitglied

von

Rotary , einem Wirtschaftsclub, der damals noch im Vorgründungszustand

war. Er hatte auch dadurch entscheidende Kontakte, aber auch mit Hinsicht auf das

internationale Ausland durch Kongresse, organisierte Treffen in Hausmessen,

weltweiten Messen war die eigene Kontaktbindung zu Größen der Ökonomie gegeben.

Außerdem bestand Familien-Kontakt zum Essener Hause Krupp in Deutschland. Gefahren-Momente aus bestimmten Wirtschaftsbereichen

sprachen sich insoweit schnell herum. Hier tauchte automatisch stets der

Gesichtspunkt der Haftungsbegrenzung in Bezug auf Person und eigene Firma auf,

bei Clouth garantiert mit dem juristischen Rat, den wirtschaftlich riskanten Weg

der Seekabelproduktion durch eine unabhängige Firma zu betreten, um

Haftungsrückschläge und Rückgriffe zu Lasten der Ursprungsfirma Clouth

auszuschließen.

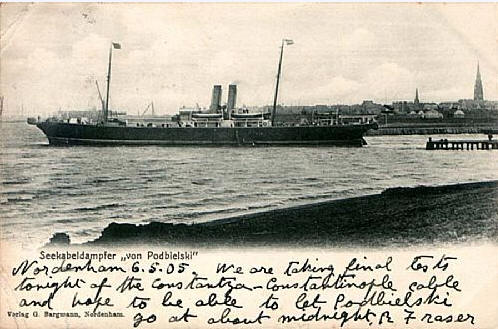

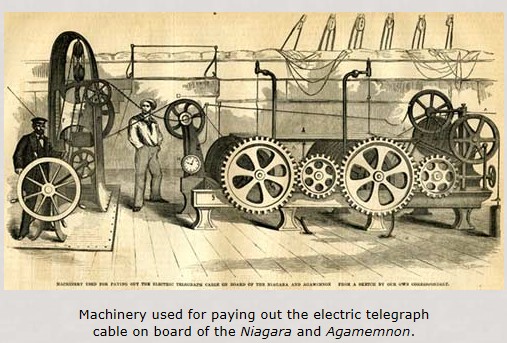

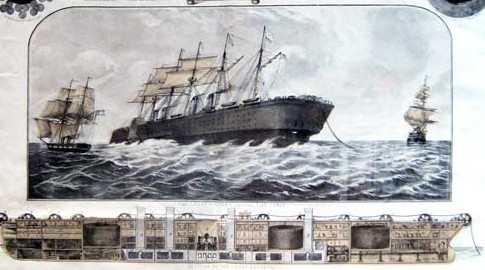

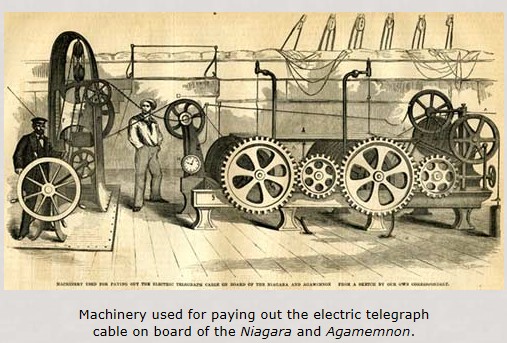

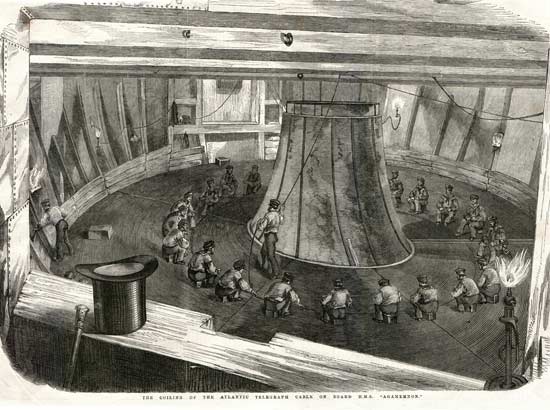

Die Verlegung eines Transatlantikkabels

kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.

Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu

erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber

Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung

ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das

Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es

aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung

zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte

Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff

tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in

Glasgow/Schottland. Die Verlegung eines Transatlantikkabels

kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.

Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu

erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber

Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung

ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das

Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es

aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung

zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte

Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff

tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in

Glasgow/Schottland.

Mit diesem Kabelschiff

"von Podbielski" legten die Norddeutschen Seekabelwerke, hervorgegangen aus der

"Land- und Seekabelwerk AG" 1904 ein fast 8.000 km langes

Kommunikationskabel von Borkum über die Azoren nach New York.

|

1904 |

Azores

- New York

Norddeutsche Seekabelwerke

German

Schiff: Stephan

Submarine

von Podbielski

Telegraph Company

Diverted into HALIFAX, Nova Scotia 1917 by Colonia; operated by the

GPO until 1929 then Cable&Wireless |

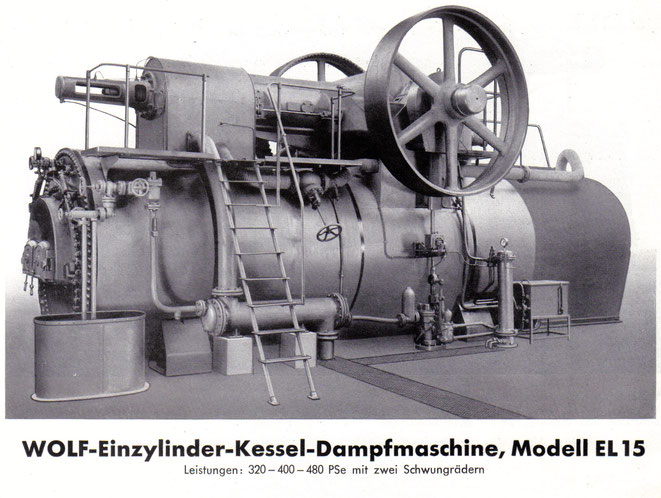

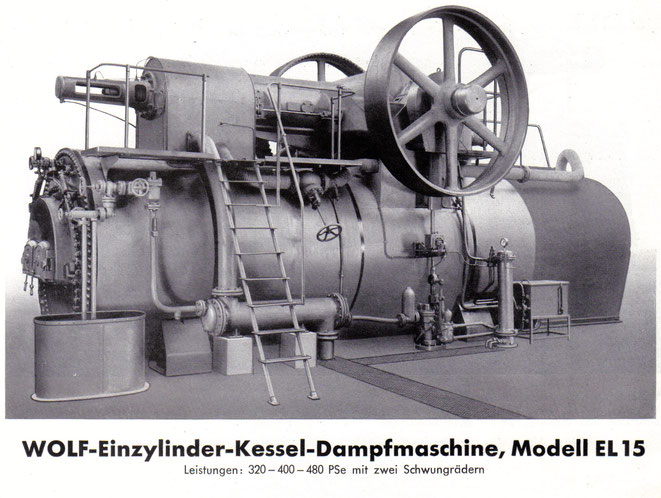

Daß Franz Clouth daran gedacht hat beweist

insoweit seine vorausgehend unternehmerische Strategie in Köln.1889 hatte er den notwendigen

Grunderwerb zur Erweiterun g des Werksgeländes zum Zwecke der Kabelherstellung

getätigt. Zwischen Mai und Juli 1890 erfolgten die Ankäufe einer Transmission,

einer

Wollfschen Lokomobile (Eine

Lokomobile (sing./fem.,

vgl.

Lokomotive, von

lateinisch locus:

Ort und mobilis: beweglich), heute manchmal auch als Lokomobil (neutr.)

bezeichnet, ist eine g des Werksgeländes zum Zwecke der Kabelherstellung

getätigt. Zwischen Mai und Juli 1890 erfolgten die Ankäufe einer Transmission,

einer

Wollfschen Lokomobile (Eine

Lokomobile (sing./fem.,

vgl.

Lokomotive, von

lateinisch locus:

Ort und mobilis: beweglich), heute manchmal auch als Lokomobil (neutr.)

bezeichnet, ist eine

Dampfmaschinenanlage in

geschlossener Bauform, bei der alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen

Baugruppen (Feuerung,

Dampfkessel, Steuerung

sowie die gesamte Antriebseinheit, bestehend aus Zylinder(n), Kolben,

Kurbelwelle und

Schwungrad mit Riemenscheibe) auf einer gemeinsamen Plattform montiert sind))

sowie einer

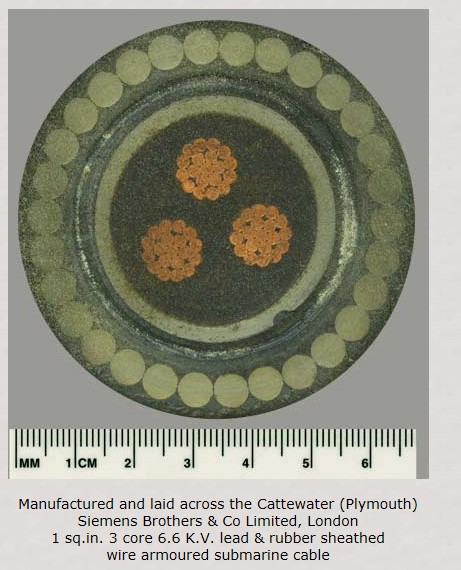

Seilschlagmaschine. Anfang Juni 1890 trat der Kabelmeister Lukas der

Siemens Brothers, London, in die Dienste von Franz Clouth. Etwas später wurden

ein Ingenieur, ein Prüfer sowie Arbeiter eingestellt. Außerdem

ein spezieller Konstruktionsingenieur. Dieser baute eine dringend benötigte

Bleipresse. Im November 1890 schließlich konnten die ersten Leitungsdrähte

gefertigt werden.(Nach M. Backhausen/"Leben in Nippes, arbeiten bei Clouth) Dampfmaschinenanlage in

geschlossener Bauform, bei der alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen

Baugruppen (Feuerung,

Dampfkessel, Steuerung

sowie die gesamte Antriebseinheit, bestehend aus Zylinder(n), Kolben,

Kurbelwelle und

Schwungrad mit Riemenscheibe) auf einer gemeinsamen Plattform montiert sind))

sowie einer

Seilschlagmaschine. Anfang Juni 1890 trat der Kabelmeister Lukas der

Siemens Brothers, London, in die Dienste von Franz Clouth. Etwas später wurden

ein Ingenieur, ein Prüfer sowie Arbeiter eingestellt. Außerdem

ein spezieller Konstruktionsingenieur. Dieser baute eine dringend benötigte

Bleipresse. Im November 1890 schließlich konnten die ersten Leitungsdrähte

gefertigt werden.(Nach M. Backhausen/"Leben in Nippes, arbeiten bei Clouth)

Was Backhausen (Seite 127) mit „seltsamen

Blüten einer Vermischung Clouth und Kabelwerke“ bezeichnet, stellte also einen

gewollten juristischen Spagat dar, der die beiden Firmen jedenfalls nach außen damals so stellen

sollte und mußte, dass sie haftungsrechtlich nicht als gleiche juristische Person gewertet werden

konnten.

Wer als Mitarbeiter einigermaßen den Durchblick hatte, kam zu dem von Backhausen

bezeichneten „Bewusstsein“ das Clouth und Land & Seekabel intern eigentlich der

gleiche Betriebsbereich waren, aus Haftungsgründen nach außen aber unterteilt in die

beiden verschiedenen Firmen. Heutzutage wäre eine solch unsaubere Trennung

rechtlich fraglich, wenn die tatsächlichen Firmen-Verhältnisse dem juristischen

Konstrukt faktisch entgegenstehen.

Wichtig ist der Hinweis im vorbezeichneten

Buch auf den „leitenden Ingenieur“ zu dem im September 1891 Georg Zapf berufen

wurde. Zapf war zuvor Assistent von Oskar von Miller (1855-1934) einem der

Pioniere der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Er war Mitbegründer der AEG und

gründete 1903 in seiner Heimatstadt München das Deutsche Museum. Ob Franz Clouth

tatsächlich Zapf auf der elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt, Main erst

kennengelernt hatte, schließt vorangegangene Kontakte nicht aus. Franz Clouth war

nämlich selbst auch im elektrotechnischen Bereich maßgeblich international mit

integriert. Die Erforschung der Elektrizität und ihre praktische Anwendung war

damals für Firmeninhaber, wollten sie mit der rasanten wirtschaftlichen und

wissenschaftlichen Entwicklung Schritt halten, eine Existenzfrage.

Verlegeschiff von Clouth: "von

Podbielski"

___________________________________________________

Transatlantikkabel

"Wie

eine Leiter zum Mond"

Im

Sommer 1866 verkabeln private Unternehmer den Atlantik zwischen Europa und

Amerika und beschleunigen Handel und Kommunikation. Es ist der Beginn einer

neuen Epoche, in der die Welt radikal umgestaltet wird.

27.

Juli 2016 DIE ZEIT Nr. 31/2016, 21. Juli 2016

Seeleute an Bord der "Great Eastern" verlegen im September 1865 Teile des

Atlantikkabels. © Rischgitz/Getty Images

Der

amerikanische Unternehmer Cyrus W. Field verfällt 1854 einer mehr als nur

ambitionierten Idee: Er will ein Telegrafenkabel quer durch den Nordatlantik

verlegen, zwischen der Westküste Irlands und dem kanadischen Neufundland. Damit

sollen die Kommunikation, der Handel und der politische Austausch zwischen

Europa und Nordamerika radikal beschleunigt werden. Dem Millionär zur Seite

stehen einige seiner reichen Nachbarn aus Gramercy Park, einem Stadtteil New

Yorks. Mit Samuel F. B. Morse gewinnt Field einen der Erfinder der Telegrafie

als Berater. Zusammen etablieren sie die New York, Newfoundland and London

Telegraph Company.

Lange

Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und

wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein

Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so

erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint

vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der

Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das

Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus

technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes

Unterfangen. Lange

Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und

wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein

Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so

erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint

vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der

Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das

Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus

technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes

Unterfangen.

Über

den Meeresboden und die dort vorkommenden Strömungen ist wenig bekannt. Die

Kabelverleger verlassen sich auf die umstrittenen Aussagen des amerikanischen

Ozeanografen Matthew F. Maury, der 1853 ein transatlantisches Plateau zwischen

Irland und Neufundland entdeckt haben will: nur zwei Seemeilen tief, ohne

signifikante Gräben und zudem strömungsarm. Dieses Plateau, schreibt Maury in

einem Brief an Field, sei "geradezu dafür vorgesehen, dort ein Tiefseekabel zu

verlegen".

Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.

Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural

Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press

erschienen. Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.

Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural

Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press

erschienen.

Die

britische und die amerikanische Regierung sagen zögerlich ihre Unterstützung des

Projekts zu. Marine-Einheiten der beiden Länder unternehmen in den Jahren 1856

und 1857 mehrere Messfahrten. Gewissheit über die Ergebnisse von Maury liefern

sie nicht.

Hinzu

kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln

über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,

Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich

überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,

haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller

Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln. Hinzu

kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln

über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,

Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich

überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,

haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller

Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.

Zwischen 1857 und 1866 ist das Projekt eine kostspielige Aneinanderreihung von

gescheiterten Versuchen. Die Unternehmungen können nur innerhalb der kurzen Zeit

zwischen Frühjahrs- und Herbststürmen sicher durchgeführt werden. Beim ersten

Versuch 1857 bricht das Kabel noch am Tag der Abfahrt vom westirischen Valentia

Island. Obgleich zunächst gehoben, versinkt es wenige Tage später

unwiederbringlich.

1858

gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,

dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum

Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen

durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem

Ozeanboden zurückbleibt. 1858

gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,

dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum

Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen

durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem

Ozeanboden zurückbleibt.

Zwischen 1861 und 1864 verhindern die Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs

weitere Unternehmungen. Dringend notwendige Neuinvestoren schreckt die bisherige

Misserfolgsquote. Retter in der Not ist der Textilunternehmer John Pender aus

Nordengland, der 1865 einen Großteil seines Privatvermögens in das Atlantikkabel

steckt und wichtige Unternehmensreformen einleitet. Aber Glück ist zunächst auch

ihm nicht beschieden. 1865 bricht das Kabel erneut auf hoher See. Mit jedem

Fehlversuch versenkt die Kabel-Crew knapp 200.000 Pfund, nach heutigem Maßstab

eine Summe im mehrstelligen Millionenbereich, auf dem Grunde des Meeres.

Ans

Aufgeben denken sie dennoch nicht. Wie viele ihrer Zeitgenossen sind sie

überzeugt von der Beherrschbarkeit der Natur und beseelt von einem profunden

Technik- und Fortschrittsglauben. einem profunden

Technik- und Fortschrittsglauben.

Am

27. Juli 1866, vor genau 150 Jahren, ist es so weit. "Erdrückende Stille. Und

plötzlich brach er los, der Sturm des Jubels. Alle waren außer sich vor Freude.

Sie sprangen ins Wasser und schrien ihr Glück und ihre Erleichterung so laut aus

sich heraus, als ob sie wünschten, dass es noch in Washington vernommen würde.

Unsere Seeleute hielten das Kabel in die Höhe und tanzten wild darum herum.

Einer von ihnen steckte es sich sogar in den Mund! Ich empfand nicht anders;

schrie laut jubelnd wie sie. Und wollte doch nur leise weinen. Wir hatten es

geschafft."

Mit

diesen Zeilen erinnert Sir Daniel Gooch, britischer Eisenbahn- und

Telegrafeningenieur, in seinen Tagebuchaufzeichnungen an den 27. Juli 1866. Den

Tag, als er nach fast vier Wochen auf See mitten im Nirgendwo neufundländischer

Küstenkargheit mit einer Crew aus englischen, irischen und amerikanischen

Ingenieuren, Elektrikern und Seeleuten an Land gegangen ist.

3,3

Zentimeter dick und 1865 schön eingerollt im Innern der "Great Eastern": Das

atlantische Telegrafenkabel. © Hulton Archive/Getty Images

Die

Zeitungen überschlagen sich im Enthusiasmus über den Erfolg. "Das achte

Weltwunder", "Ein Pfand der Liebe zwischen Alter und Neuer Welt", "Ein Anker der

Hoffnung", lauten die Schlagzeilen.

Manch

einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes Manch

einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes Seekabelnetzwerk

aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum

Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser

Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen. Seekabelnetzwerk

aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum

Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser

Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen.

Man

sieht in dem Ereignis den "Beginn eines neuen Zeitalters". Der Schriftsteller

Stefan Zweig feiert die Atlantikverkabelung später in seiner Sammlung der

Sternstunden der Menschheit, die "leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht

der Vergänglichkeit überglänzen". Auch Generationen von Geschichtsschreibern

sprechen laut der britischen Historikerin Gillian Cookson im Rückblick vom

"Kabel, das die Welt veränderte".

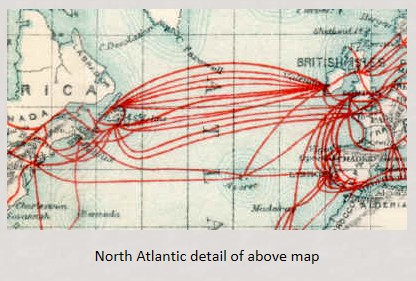

Bald

erstrecken sich weitere Kabel krakenähnlich von Europa aus nach Indien,

Südostasien, Australien, Lateinamerika und Südafrika. Zeitgleich bauen die

Regierungen die Landtelegrafie weiter aus. Ende der 1870er Jahre kann so gut wie

jedes Handelszentrum von Europa aus per Telegraferreicht werden. Das

Seekabelnetzwerk umfasst zwischen 70.000 und 100.000 Kilometer.

Transatlantikkabel

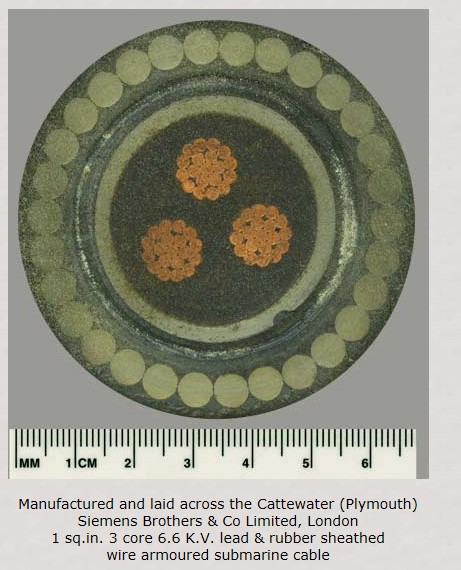

Das Kabel

Im

Inneren sind meist Kupferdrähte verflochten worden, die durch eine

Guttapercha-Isolierung und eine zusätzliche Ummantelung geschützt wurden. Der

Durchmesser des Kabels beträgt 3,3 Zentimeter und mehr.

In

den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach

verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische

Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das

gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des

Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche

gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten

täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein

Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten

multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen. In

den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach

verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische

Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das

gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des

Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche

gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten

täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein

Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten

multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.

Die

Seetelegrafie verändert die damalige Welt von Grund auf. Information wird

dematerialisiert. Sie ist in der Schnelligkeit ihrer Übermittlung nicht mehr an

die Geschwindigkeit des Überbringers gebunden. Zeitgenossen schwärmen von einer

"Auflösung von Zeit und Raum": Brauchte ein Brief per Dampfschiff knapp zwei

Wochen für den Weg über den Atlantik, lassen sich nun die entscheidenden

Informationen in wenigen Minuten übermitteln. Die Welt ist 1866 auf dem direkten

Wege zum globalen Dorf.

In

den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen

vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt

kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches

Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines

einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die

Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt

die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der

drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr

kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,

Unternehmern, Journalisten und Politikern. In

den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen

vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt

kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches

Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines

einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die

Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt

die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der

drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr

kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,

Unternehmern, Journalisten und Politikern.

Diese

Elite nutzt die Seetelegrafie geschickt für die stete Ausbildung zunächst

wirtschaftlicher und politischer, später auch kultureller und sozialer Netzwerke

rund um den gesamten Globus. Netzwerke

rund um den gesamten Globus.

Politisch entwickeln sich die Seekabel zu wichtigen Machtinstrumenten, eng

verquickt mit und gleichzeitig unabhängig von staatlichen Institutionen. Im

Gegensatz zu den Landtelegrafen bleiben die Seekabel unter der Hoheit einiger

weniger Privatunternehmen: Die Anglo-American Telegraph Company, die Great

Northern Telegraph Company oder die Eastern and Associated Telegraph Companies

teilen die Welt monopolartig unter sich auf. Nur der Nordatlantik bleibt bis zur

Jahrhundertwende heiß umkämpft. Mehr und mehr Unternehmer, darunter der

amerikanische Eisenbahnmagnat Jay Gould und die Gebrüder Werner, William und

Carl Siemens, drängen in den lukrativsten Kommunikationsmarkt.

Ein

Kabel wird zur Basis des modernen Kapitalismus

Als

Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet

lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und

Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.

Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung

und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus

dem britischen Imperium. Als

Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet

lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und

Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.

Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung

und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus

dem britischen Imperium.

Imperiale Mächte nutzen die Seekabel, um zumindest das Gefühl stärkerer

Kontrolle über ihre Kolonien herzustellen. Aus gutem Grund: Der indische

Aufstand von 1857 gegen die britische Kolonialherrschaft hat die Erinnerung von

Ohnmacht hinterlassen. Der Hilferuf des Generals Sir Henry Lawrence, alle

Europäer "so schnell wie möglich" vom Subkontinent zu evakuieren, hat

geschlagene 40 Tage gebraucht, um London zu erreichen.

Gleichzeitig trachten die Gegner des Empire danach, das Telegrafennetz gegen das

politische Establishment zu verwenden. Irische Nationalisten versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen

Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die

Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt

die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba

nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein

Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom

Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.

versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen

Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die

Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt

die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba

nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein

Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom

Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.

Neben

der Politik verändert die Seetelegrafie vor allem die Wirtschaftsabläufe. Im

internationalen Handel eliminieren die Kabel beispielsweise den Mittelsmann. Ein

Händler kann seine Ware nun auch nach dem Verlassen des Hafens verfolgen. Das

ermöglicht ihm, Entscheidungen über Preis und Menge im An- und Verkauf selbst zu

treffen.

Ökonomen wie John Maynard Keynes und John Hobson erkennen im globalen

Kommunikationsnetz der Seekabel die Basis des modernen Kapitalismus. Gerade zu

Beginn der Seetelegrafie erfährt das Kabel seine größte Auslastung in den

Stunden, wenn die Börsen der Welt zeitgleich geöffnet sind. Informationen über

Aktienkurse und Verkaufs- und Ankaufszahlen bilden den überwiegenden Teil

globaler Kommunikation der Anfangsjahre. Dabei entstehen neue Handelsformen, die

sich die Schnelligkeit der Telegrafie zu eigen machen, etwa der Handel mit

Futures.

Journalisten

treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant

erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste

Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch

interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen

Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren

informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die

Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die

Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so

weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz

John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt

werden können. Journalisten

treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant

erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste

Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch

interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen

Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren

informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die

Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die

Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so

weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz

John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt

werden können.

Bedingt durch die Kosten, etabliert sich ein Telegrammstil, der sogar in die

Literatur einwandert. Der schwedische Schriftsteller August Strindberg schreibt

in seinem Aufsatz Was ist die "Moderne"? im Jahr 1894: "Die Kunst, Briefe von

drei Seiten zu schreiben, entfällt. (...) Und das Telegramm ist das Ideal. Nur

einmal der Name, und ohne Titel. Die nackten Tatsachen, ohne Phrasen, bilden den

Text: Frage und Antwort. Schluss mit 'Seien Sie, sehr geehrter Herr, meiner

ausgezeichneten Ergebenheit versichert' (...)."

Kurz

und gut: Das vor 150 Jahren verlegte Atlantikkabel war das erste Puzzleteil

eines weltweiten Kommunikationsnetzwerks und ebnete dem Welthandel, der

Weltpolitik und der globalen Öffentlichkeit den Weg. Auch heute laufen im

Übrigen trotz Satellitentechnik mehr als 90 Prozent des Internetverkehrs über

die Verbindungen am Boden der Weltmeere. Die Kabel mögen neu sein, die Routen

sind alt.

Moderne Telefonie

und Datenverkehr Wikipedia

Das

erste Transatlantikkabel war 1858 von

Cyrus West Field

gelegt worden. Nach nur einmonatiger Betriebszeit

wurde es 1866 ersetzt. Mit diesen Kabeln waren aber

nur telegrafische Verbindungen möglich. Die

Telefonverbindung über Funk wurde 1927 in Betrieb

genommen. Die Gesprächsgebühr für drei Minuten

betrug neun Pfund (nach heutiger

Kaufkraft

etwa 533 Euro). Die Technologie für ein derart

langes Unterseetelefonkabel (Elektronenröhren

für die Verstärker,

Polyethylen

statt

Guttapercha

für die Isolierung,

Trägerfrequenzverfahren)

stand erst in den 1940er Jahren zur Verfügung. Die

Kosten von 120 Millionen britischen Pfund wurden von

der britischen Postbehörde,

AT&T,

sowie zu zehn Prozent von VSNL Canada getragen.Das

Kabel wurde 1978 außer Betrieb genommen. Das

erste Transatlantikkabel war 1858 von

Cyrus West Field

gelegt worden. Nach nur einmonatiger Betriebszeit

wurde es 1866 ersetzt. Mit diesen Kabeln waren aber

nur telegrafische Verbindungen möglich. Die

Telefonverbindung über Funk wurde 1927 in Betrieb

genommen. Die Gesprächsgebühr für drei Minuten

betrug neun Pfund (nach heutiger

Kaufkraft

etwa 533 Euro). Die Technologie für ein derart

langes Unterseetelefonkabel (Elektronenröhren

für die Verstärker,

Polyethylen

statt

Guttapercha

für die Isolierung,

Trägerfrequenzverfahren)

stand erst in den 1940er Jahren zur Verfügung. Die

Kosten von 120 Millionen britischen Pfund wurden von

der britischen Postbehörde,

AT&T,

sowie zu zehn Prozent von VSNL Canada getragen.Das

Kabel wurde 1978 außer Betrieb genommen.

Ein

3.600 km langees

Kabel, genannt "TAT-1", wurde am 25. September 1956 zwischen

Oban (Schottland)

und

Clarenville (Neufundland)

in Betrieb genommen. Die Verbindung verfügte über 36

Fernsprechkanäle, je eine Ader für jede Sprechrichtung, sowie 51

Verstärker, die im Abstand von jeweils 70 Kilometern am Kabel

angebracht waren. Betrieb genommen. Die Verbindung verfügte über 36

Fernsprechkanäle, je eine Ader für jede Sprechrichtung, sowie 51

Verstärker, die im Abstand von jeweils 70 Kilometern am Kabel

angebracht waren.

In

den ersten 24 Einsatzstunden wurden 588 Anrufe zwischen London und

den USA übertragen, sowie 119 von London nach

Kanada. Die

Kapazität des Kabels wurde daher bald auf 48 Kanäle erweitert. TAT-1

wurde 1978 endgültig abgeschaltet.

Das

zweite transatlantische Telefonkabel TAT-2 wurde am

22. September 1959 in Betrieb genommen; die Anzahl der Sprechkanäle

wurde dabei durch das Verfahren der

zeitzugeordneten Sprachinterpolation

(time-assigned speech interpolation, TASI) auf 87 erhöht; bei

diesem Verfahren wird einem Teilnehmer nur dann ein Kanal

zugeordnet, wenn er auch tatsächlich spricht. Ab 1963 konnte über

TAT-2 ein

halbautomatischer

Telefondienst zwischen der

Bundesrepublik Deutschland

und den

USA angeboten

werden.

Das

mit

Koaxialkabeln

aufgebaute TAT-3 wurde zwischen 1963 und 1965 verlegt; es

reichte von

Großbritannien

bis

New Jersey

und verfügte über eine Kapazität von 138 Sprachkanälen mit maximal

276 Sprechverbindungen und einem Verstärkerabstand von 37

Kilometern. Das

mit

Koaxialkabeln

aufgebaute TAT-3 wurde zwischen 1963 und 1965 verlegt; es

reichte von

Großbritannien

bis

New Jersey

und verfügte über eine Kapazität von 138 Sprachkanälen mit maximal

276 Sprechverbindungen und einem Verstärkerabstand von 37

Kilometern.

TAT-4 wurde 1965 zwischen

Frankreich

und New Jersey mit einer Kapazität von 345 Sprechverbindungen

verlegt; zwei Sprechkreise dienten der Verbindung

Österreichs

mit den USA. Ab 1968 konnten Österreicher über CANTAT auch Kanada

erreichen.

Das 6300 km

lange TAT-6 folgte 1976 zwischen Frankreich und den USA; es

verfügte über 4200 Sprechkreise und benötigte 693 Zwischenverstärker

im Abstand von 9 Kilometern.

Tiefseekabel ermöglichen Datenkommunikation über große Distanzen und

können Datenmengen transportieren, welche größer sind als die der

stärksten

Kommunikationssatelliten.

Ein weiterer Vorteil gegenüber Satellitenverbindungen ist die

deutlich geringere

Laufzeit der

Signale. Einen großen Nachteil teilen sie allerdings mit Satelliten:

Tiefseekabel können ebenso wie Satelliten nur mit großem Aufwand

modifiziert, gewartet, erweitert oder auf sonst eine Weise im

Nachhinein bearbeitet werden.

Vor

allem wegen des hohen Datenaufkommens werden Tiefseekabel besonders

häufig im

Atlantik

zwischen Nordamerika und Europa eingesetzt. Es gibt nur noch wenige

Länder, die noch keinen Anschluss an ein

Hochleistungsnachrichtenkabel haben.

Zu

Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.

Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von

Glasfaserkabeln.

Ein Glasfaserkabel enthält mehrere Faserpaare, das im Nordatlantik

verlegte

TAT-14

beispielsweise vier. Über ein Faserpaar können durch das sogenannte

„Multiplexing“

viele Datenströme auf einmal fließen. Neueste Faserpaare können gut

ein

Terabit Daten

pro Sekunde übertragen. Die Glasfaserkabel liegen in einem

Kupferrohr, welches mit wasserabweisendem Verbundstoff ausgegossen

ist. Um dieses Kupferrohr liegt noch eine Röhre aus Aluminium zum

Schutz vor dem Salzwasser, es folgen

Stahlseile

und, je nach Stärke des Schutzes, mehrere Schichten

Kunststoff.

Das Kupferrohr dient gleichzeitig als elektrischer Leiter, um die in

Abständen (bei modernen Kabeln 50–80 km) erforderlichen ins Kabel

eingeschleiften

optischen Verstärker

mit Strom zu versorgen. Als

Rückleiter

zum Betrieb der Verstärker dient das Meerwasser. Die

Betriebsspannung erreicht die Größenordnung von 10 kV. Vor den

Küsten werden wegen des ansteigenden Meeresbodens und der damit

verbundenen Gefahr von Beschädigung durch Schiffsanker oder

Fischtrawler

stärker armierte Kabel verwendet. Allerdings helfen auch diese

Vorkehrungen nicht immer. Am 28. Februar 2012 kappte ein auf einen

Liegeplatz im

Hafen von Mombasa

wartendes Schiff ein Unterseekabel mit seinem Anker und legte damit

einen wesentlichen Teil der Internetanbindung

Ostafrikas

lahm. Zu

Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.

Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von

Glasfaserkabeln.

Ein Glasfaserkabel enthält mehrere Faserpaare, das im Nordatlantik

verlegte

TAT-14

beispielsweise vier. Über ein Faserpaar können durch das sogenannte

„Multiplexing“

viele Datenströme auf einmal fließen. Neueste Faserpaare können gut

ein

Terabit Daten

pro Sekunde übertragen. Die Glasfaserkabel liegen in einem

Kupferrohr, welches mit wasserabweisendem Verbundstoff ausgegossen

ist. Um dieses Kupferrohr liegt noch eine Röhre aus Aluminium zum

Schutz vor dem Salzwasser, es folgen

Stahlseile

und, je nach Stärke des Schutzes, mehrere Schichten

Kunststoff.

Das Kupferrohr dient gleichzeitig als elektrischer Leiter, um die in

Abständen (bei modernen Kabeln 50–80 km) erforderlichen ins Kabel

eingeschleiften

optischen Verstärker

mit Strom zu versorgen. Als

Rückleiter

zum Betrieb der Verstärker dient das Meerwasser. Die

Betriebsspannung erreicht die Größenordnung von 10 kV. Vor den

Küsten werden wegen des ansteigenden Meeresbodens und der damit

verbundenen Gefahr von Beschädigung durch Schiffsanker oder

Fischtrawler

stärker armierte Kabel verwendet. Allerdings helfen auch diese

Vorkehrungen nicht immer. Am 28. Februar 2012 kappte ein auf einen

Liegeplatz im

Hafen von Mombasa

wartendes Schiff ein Unterseekabel mit seinem Anker und legte damit

einen wesentlichen Teil der Internetanbindung

Ostafrikas

lahm.

Technische Prüfungen

durch staatliche oder halbstaatliche Behörden/Einrichtungen/Vereine

Bei aller Liberalität

ging es damals auch schon nicht mehr um einfache Herstellung ohne

genauere technische Überprüfung, ob also produzierte Waren auch

tatsächlich den beabsichtigten Zweck erfüllen konnten und auch

erfüllen würden. Dies betraf bei Clouth nicht nur die Frage der

Isolation von elektrischen Drähten, vielmehr auch die

Dauerhaftigkeit des Materials, mit dem Ballone und Zeppeline gebaut

wurden. Zu diesem Zweck gab es damals auch bereits den Verein "

Vereinigung der Fabrikanten isolierter Leitungsdrähte", mit

denen Franz Clouth mit Sicherheit ebenfalls zu tun hatte, ob als

Kunde oder Mitarbeiter, ist nicht überliefert. Um was es dabei in

etwa ging, lässt sich aus nachfolgendem ersehen:

Die

Tätigkeit des Königlichen Materialprüfungsamtes der

Technischen Hochschule zu Berlin im Betriebsjahre 1909.

Der uns

vorliegende Bericht zeigt, wie das Amt auch in dem

Berichtsjahre 1909 bestrebt gewesen ist, die vorhandenen

staatlichen Einrichtungen möglichst nutzbringend in den

Dienst der Technik und zwar sowohl der erzeugenden als

auch der verbrauchenden zu stellen und auszubauen, daß

es hierbei nicht in bureaukratischer Weise seine eigenen

Wege geht, sondern gern gewillt ist, den berechtigten

Wünschen der Industrie Rechnung zu tragen und auch den

ihm von außen zugehenden Anregungen Folge zu geben. Als

Beispiele für den Erfolg dieser Bestrebung seien

angeführt die bereits im vorjährigen Bericht (s. D. p.

J. 1910, Bd. 325, S. 73) erwähnten Verhandlungen mit den

Vereinigten Fabriken für

isolierte Leitungen über Mittel und Wege, um eine

wirksame chemische Kontrolle der Gummihüllen für

isolierte Leitungsdrähte herbeizuführen. Sie kamen in

einem Vertrage mit dem genannten Verein zum Abschluß,

wonach vereinbart wurde, daß das Amt die Kautschukmasse

auf ihre Zusammensetzung, insbesondere darauf prüfen

soll, ob sie den von den Fabrikanten aufgestellten

Bedingungen entspricht. Die Prüfungsanträge können von

jedem Käufer an das Amt gerichtet werden. Wenn die

Leitungen mit den Kennfäden der

Vereinigten Fabriken

versehen sind, so zahlt die Vereinigung ⅓ der

Prüfungsgebühren, während der Rest dem Antragsteller zur

Last fällt.

Ferner sind zu

nennen die Verhandlungen mit dem

Deutschen

Elektrotechniker-Verband, die zur Aufstellung

eines großen Planes für eingehende Versuche mit

Isoliermaterialien für Spannungen bis zu 500 Volt

geführt haben. Eine Reihe von Fabriken hat die

erheblichen Mittel zur Durchführung der Versuche

bewilligt, die unter anderem auch bezwecken, die

Ersatzstoffe für Hartgummi in ihren Eigenschaften zu

erforschen und ihren Gebrauchswert gegenüber den

Kautschukprodukten festzulegen. Demgemäß soll geprüft

werden, die Bearbeitungsfähigkeit in der Werkstatt, die

Festigkeit und Sprödigkeit bei Zug-, Druck- und

Biege-Beanspruchung, sowie die Härte, (alles bei

verschiedenen Wärmegraden) sowie die Wetterbeständigkeit

und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse.

Das elektrische

Verhalten, insbesondere die Oberflächen-Isolation in der

Abhängigkeit von den vorgenannten Einflüssen soll

festgestellt werden. Diese Aufgabe ist der

Physikalisch-technischen

Reichsanstalt übertragen.

Schließlich mögen

erwähnt sein die Bestrebungen, die Prüfung von

Luftballonstoffen auf Widerstand gegen Zerplatzen,

Gasdurchlässigkeit, Wärmedurchlässigkeit, Faserart,

Festigkeit, Wetterbeständigkeit und Verhalten gegen

Sonnenlicht und Feuchtigkeit auf einheitliche Grundlage

zu stellen.

Durch die mit den

Luftschifferkreisen lebhaft geführten Verhandlungen

wurde der Plan für eine große Untersuchung von

Ballonstofftypen festgelegt, so daß die Eigenschaften

der neuen Stoffe übersichtlich ermittelt werden und es

möglich wird, durch spätere Nachprüfungen die

Eigenschaften des lange Zeit im Betriebe gewesenen

Stoffes, d.h. den Einfluß des Alterns unter der Wirkung

von Wetter und mechanischen Beanspruchungen während der

Fahrt und beim Landen, zu erforschen. Es steht zu

hoffen, daß die interessierten Kreise die immerhin

bedeutenden Summen für die genannten Versuche aufbringen

werden, um schließlich aus den Ergebnissen dieser

Untersuchungen einen Plan für kurze und zweckmäßige

Prüfungen von Ballonstoffen entwickeln zu können.

Polytechnisches Journal

|

Notwendige Normalien auch für isolierte

Leitungen in Starkstromanlagen

Die

Entstehung der Normalien für isolierte

Leitungen fiel in das Jahr 1900, also der

Zeit Franz Clouth's.

Auf der damaligen Jahres Versammlung des

Verbandes Deutscher Elektrotechniker zu Kiel

stellte Herr Dr. Passavant folgenden Antrag:

„Die Generalversammlung wolle

beschließen, eine besondere

Kommission mit der Feststellung

allgemeiner Grundsätze zu betrauen,

nach denen Leitungsdrähte und Kabel zu

prüfen und bezüglich ihrer

Verwendbarkeit bei der Installation

elektrischer Anlagen zu beurteilen sind.

Der Vorstand wird ermächtigt, eine

vorläufige Kommission, bestehend aus

Berliner Mitgliedern, zu ernennen,

welche die vorbereitenden Arbeiten

übernimmt.”

Zur

Begründung dieses Antrages brachte der

Antragsteller unter anderem vor, daß Drähte und

Kabel, die bei Installationen Verwendung fänden,

nicht immer den Grad von Güte besitzen, der den

Sicherheitsvorschriften entspräche. Die führte

zur Verfestigung

des Königlichen Materialprüfungsamtes der

Technischen Hochschule zu Berlin, welches mit

den entsprechenden Aufgaben befaßt wurde

- Guttapercha

- Seekabelkonstruktion

- Kabelverlegung

|

.jpg)

.jpg)

Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-

und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern

Verwirklichung entgegenreifen, gründet Franz Clouth in Köln-Nippes die Land-

und Seekabelwerke AG. Aber diese Kabelwerke liegen im Innern

Deutschlands,

die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen

Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der

deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer

auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer

geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel

unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer

verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die

Errichtung einer Kabelfabrik

Deutschlands,

die Beförderung längerer Seekabel nach den Landungsstellen an der deutschen

Küste oder nach Übersee ist zeitraubend, umständlich und kostspielig. Keines der

deutschen Werke ist imstande, lange Seekabel durch eigene Kabeldampfer

auszulegen. Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß ein neues Kabelwerk an einer

geeigneten Stelle der deutschen Seeküste gebaut werde, wo die fertigen Kabel

unmittelbar aus den Lagerbehältern (Kabeltanks) des Werks in die Kabeldampfer

verladen werden können. Die Land-und Seekabelwerke AG verhandeln mit der oldenburgischen Regierung und schließen am 28. September 1898 Verträge über die

Errichtung einer Kabelfabrik Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des

Telefon- und Datenverkehr, das auf dem Grund des

Zehn

Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,

die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden

sogenannte

Zehn

Jahre später jedoch standen besser isolierte Kabel zur Verfügung,

die eine wesentlich höhere Lebensdauer erreichten. Es wurden

sogenannte

transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische

See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von

transatlantisches Kabel, das in England für die Deutsch-Atlantische

See-Kabelgesellschaft hergestellt worden war und von

Die Verlegung eines Transatlantikkabels

kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.

Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu

erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber

Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung

ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das

Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es

aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung

zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte

Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff

tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in

Glasgow/Schottland.

Die Verlegung eines Transatlantikkabels

kommt nicht aus einer Laune heraus, bedarf vielmehr gründlicher Vorplanung.

Schon bei der Verlegung der ersten, Clouth verlegte das fünfte, war es zu

erheblichen Schwierigkeiten gekommen, zum Beispiel Kabelrisse auf halber

Strecke, wetterbedingte Schäden, riesige Kosten. Außerdem war für die Verlegung

ein geeignetes Schiff notwendig, Engländer und Amerikaner hatten hierfür das

Schiff Great Eastern erfolgreich einsetzen können. Von dieser Schiffart gab es

aber nur sehr wenige, meist umgebaute Schiffe. Um hohe Kosten für die Anmietung

zu vermeiden stand ein eigenes Schiff zu Diskussion. Franz Clouth muß sich satte

Umsätze vorgestellt haben, als er ein geeignetes Seekabel-Verlegeschiff

tatsächlich im Jahre 1900 erwarb, die "von Podbielski", speziell hergestellt in

Glasgow/Schottland.

Lange

Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und

wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein

Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so

erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint

vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der

Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das

Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus

technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes

Unterfangen.

Lange

Zeit stehen die Männer um Cyrus W. Field abseits des politischen und

wissenschaftlichen Establishments. Viele belächeln sie. Ihre Idee, ein

Telegrafenkabel quer durch die raue See des Nordatlantiks zu verlegen, so

erinnert sich später der Steuermann des Kabelschiffs Great Eastern, erscheint

vielen Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts "ähnlich verrückt wie der

Vorschlag, eine Leiter zum Mond errichten zu wollen". 1.800 Seemeilen soll das

Kabel überbrücken, das sind mehr als 3.000 Kilometer. Vor allem aus

technologischer Perspektive ist das Projekt Atlantikkabel ein äußerst riskantes

Unterfangen.  Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.

Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural

Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press

erschienen.

Simone M. Müller lehrt Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg.

Kürzlich ist von ihr das Buch "Wiring the World. The Social and Cultural

Creation of Global Telegraph Networks" in der Columbia University Press

erschienen. Hinzu

kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln

über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,

Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich

überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,

haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller

Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.

Hinzu

kommen weitere Unwägbarkeiten: Wie ist die Leitungseigenschaft von Kupferkabeln

über derart lange Distanzen? Reagiert das gummiartige Isoliermaterial,

Guttapercha, auf Salzwasser? Und was ist mit dem zwar winzigen, aber angeblich

überaus gefräßigen Schiffsbohrwurm? Diese Termiten der Tiefsee, so die Mär,

haben Guttapercha zur Leibspeise erkoren und werden die Isolierung aller

Seekabel dieser Welt in Schweizer Käse verwandeln.  1858

gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,

dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum

Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen

durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem

Ozeanboden zurückbleibt.

1858

gelingt zwar die Atlantiküberquerung. Doch weil man fälschlicherweise glaubt,

dass die Signalübertragung umso besser funktioniert, je mehr Strom dabei zum

Einsatz kommt, sendet einer der beiden Chefingenieure derart hohe Voltzahlen

durch das Kabel, dass am Ende nur ein verschmortes Stück Draht auf dem

Ozeanboden zurückbleibt.  einem profunden

Technik- und Fortschrittsglauben.

einem profunden

Technik- und Fortschrittsglauben.  Manch

einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes

Manch

einer glaubt gar, man könne nun ein den Globus umspannendes Seekabelnetzwerk

aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum

Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser

Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen.

Seekabelnetzwerk

aufbauen, das nicht nur Handel und Diplomatie fördere, sondern gleich noch zum

Weltfrieden führe. Jedes internationale Missverständnis, so schwärmt etwa Kaiser

Napoleon III., lasse sich nun rasch mit einem Telegramm berichtigen.

In

den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach

verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische

Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das

gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des

Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche

gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten

täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein

Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten

multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.

In

den folgenden Jahrzehnten werden populäre Verbindungen doppelt und dreifach

verstärkt. Um 1900 durchziehen allein zwölf Seekabel den Atlantik. Technische

Neuerungen wie Duplex- und später Quadruplex-Telegrafie erlauben das

gleichzeitige Versenden von zwei oder vier Nachrichten von beiden Enden des

Kabels. Waren 1869 durch das Atlantikkabel nur 321 Nachrichten pro Woche

gegangen, verarbeitet die Atlantikverbindung 1903 rund 10.000 Nachrichten

täglich. Etwa 406.000 Kilometer Seekabel umspannen damals den Globus. Kein

Wunder, dass die Betreiberfirmen zu den lukrativsten und erfolgreichsten

multinationalen Unternehmen ihrer Zeit zählen.  In

den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen

vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt

kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches

Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines

einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die

Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt

die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der

drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr

kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,

Unternehmern, Journalisten und Politikern.

In

den folgenden Jahren werden bei Feierlichkeiten oft kleine Telegrafenstationen

vor Ort errichtet, in denen die Gäste einen Abend lang in die weite Welt

kommunizieren können – kostenlos. Dass am nächsten Morgen ein transatlantisches

Telegramm von 20 Wörtern bis zu 20 Pfund kostet, was das Wocheneinkommen eines

einfachen Handwerkers übersteigt, steht auf einem anderen Blatt. Obgleich die

Tarife in den ersten drei Jahren auf nur wenige Cent pro Wort absinken, bleibt

die transozeanische Telegrafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie von der

drahtlosen Telegrafie abgelöst wird, das Kommunikationsmedium einer sehr

kleinen, weißen, westlichen und männlichen Elite, von wohlhabenden Privatleuten,

Unternehmern, Journalisten und Politikern.  Netzwerke

rund um den gesamten Globus.

Netzwerke

rund um den gesamten Globus.  Als

Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet

lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und

Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.

Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung

und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus

dem britischen Imperium.

Als

Privatunternehmung ist die Seetelegrafie offiziell neutral. Sie verbindet

lediglich die jeweiligen Nationen und Kontinente. Gleichzeitig sind Seekabel und

Imperialismus, gerade der britische, nicht getrennt voneinander denkbar.

Unternehmer folgen kolonialen Macht- und Handelsrouten bei der Kabelverlegung

und profitieren von freiem Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Guttapercha aus

dem britischen Imperium.  versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen

Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die

Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt

die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba

nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein

Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom

Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.

versuchen bis in die 1870er Jahre wiederholt, die transatlantischen

Kabelstationen zu besetzen. Die indische Nationalbewegung um 1900 nutzt die

Telegrafen, um sich gegen die Briten zu organisieren. Und nicht umsonst verfügt

die spanische Regierung zur selben Zeit, dass Telegramme ins aufständische Kuba

nicht in Code verfasst sein dürfen. Letztendlich sind die Seekabel, so ein

Zeitgenosse, "Instrumente, auf denen jede Melodie gespielt werden kann". Vom

Weltfrieden durch Seetelegrafie spricht längst keiner mehr.  Journalisten

treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant

erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste

Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch

interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen

Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren

informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die

Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die

Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so

weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz

John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt

werden können.

Journalisten

treibt die Frage um, was am jeweils anderen Ende des Kabels als interessant

erachtet wird. Bereits im Oktober 1866 kommen von europäischer Seite erste

Beschwerden, dass die Nachrichten aus Amerika weder sonderlich neu noch

interessant seien. In London empört sich ein Journalist des englischen

Traditionsblatts Spectator, über den Tod eines gewissen John van Buren

informiert zu werden, von dem kein Engländer je gehört habe: "Wo waren die

Wahlergebnisse aus Ohio und Pennsylvania? Oder zumindest die

Börseninformationen?" Erst ab den späten 1880er Jahren ist der Telegrafencode so

weit entwickelt, dass kommunikative Missverständnisse wie über die Signifikanz

John van Burens, Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, rasch geklärt

werden können.

Das

erste Transatlantikkabel war 1858 von

Das

erste Transatlantikkabel war 1858 von

Das

mit

Das

mit

Zu

Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.

Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von

Zu

Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen.

Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von