|

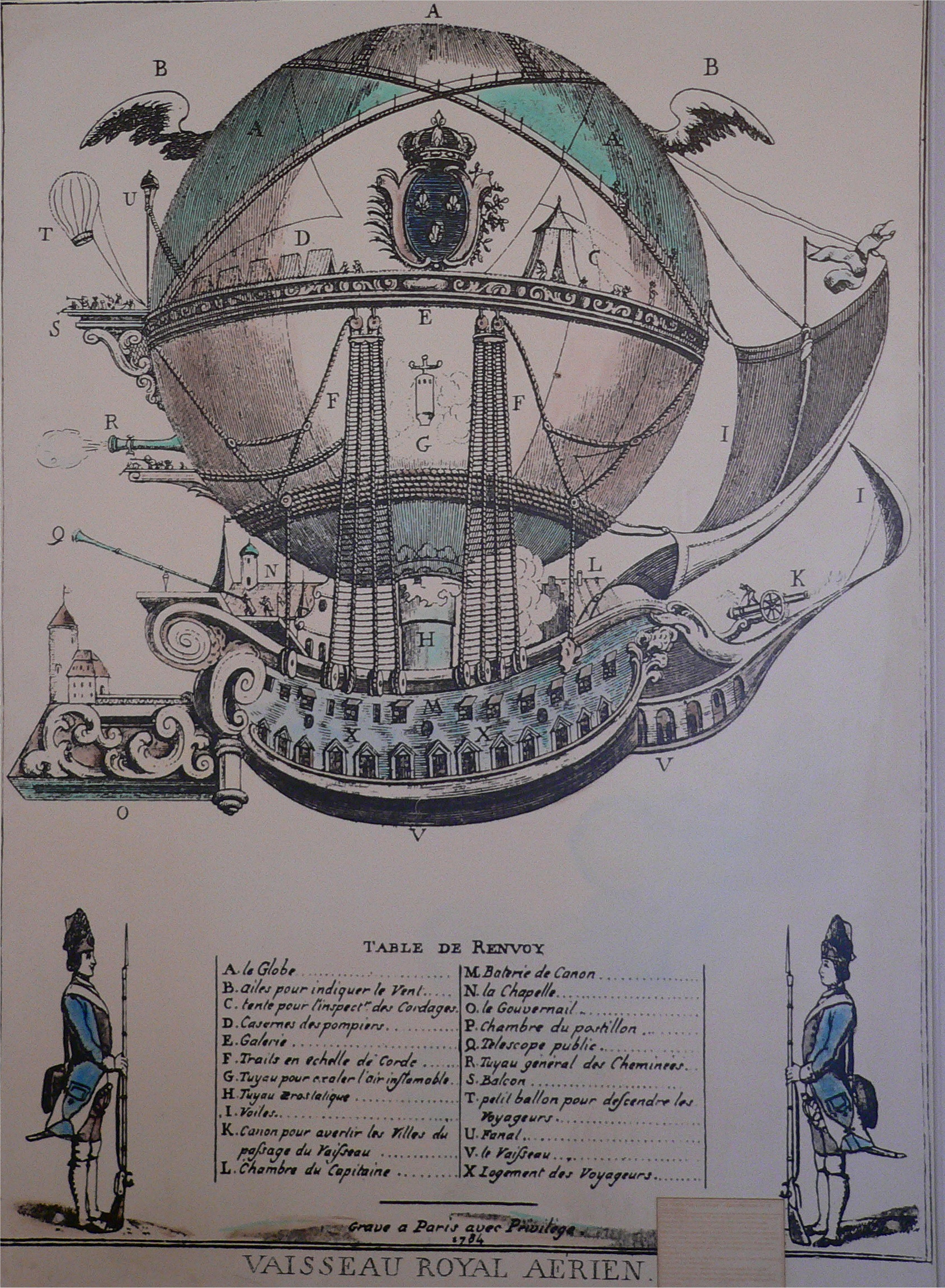

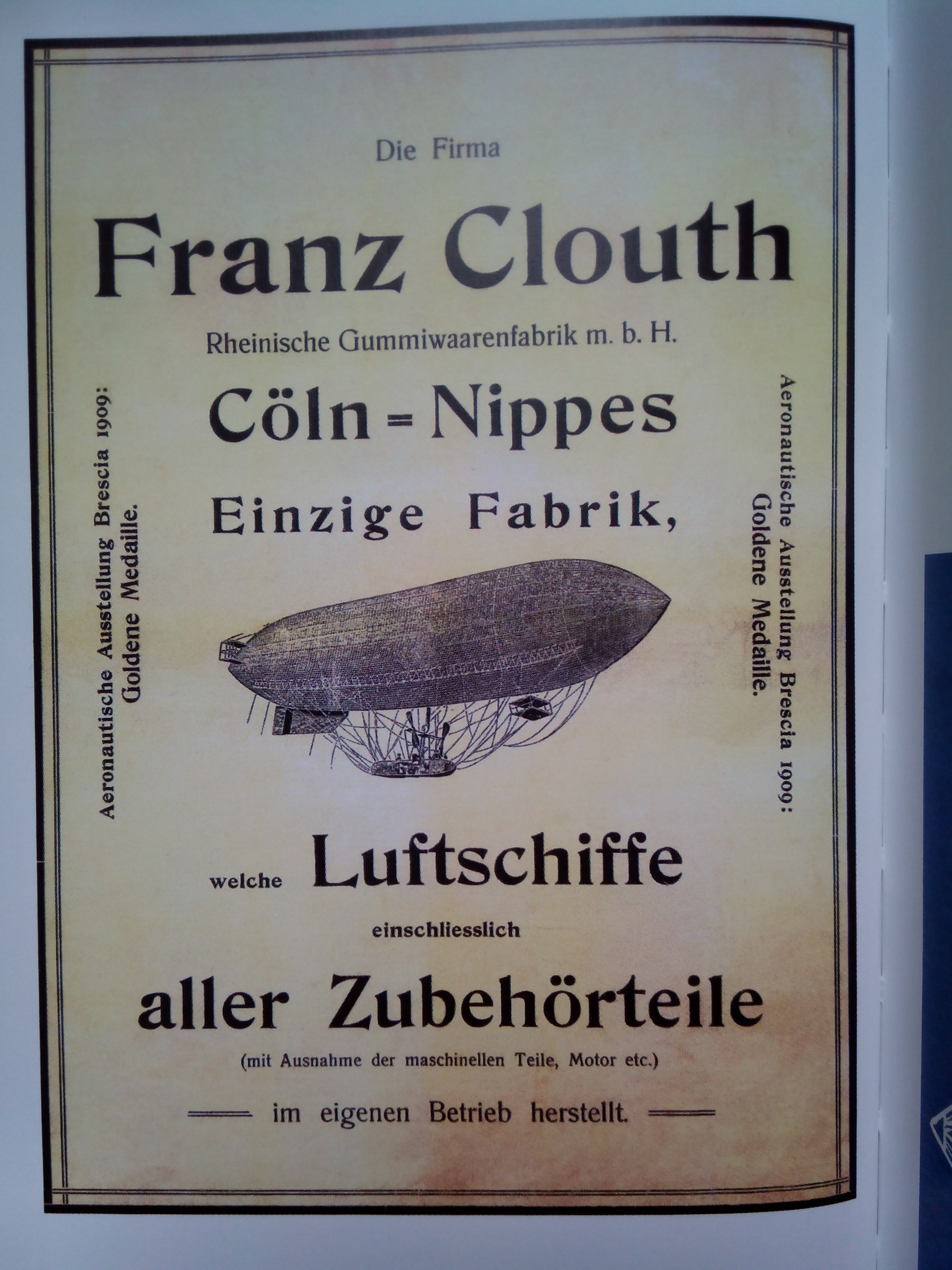

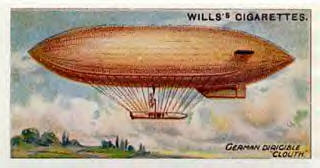

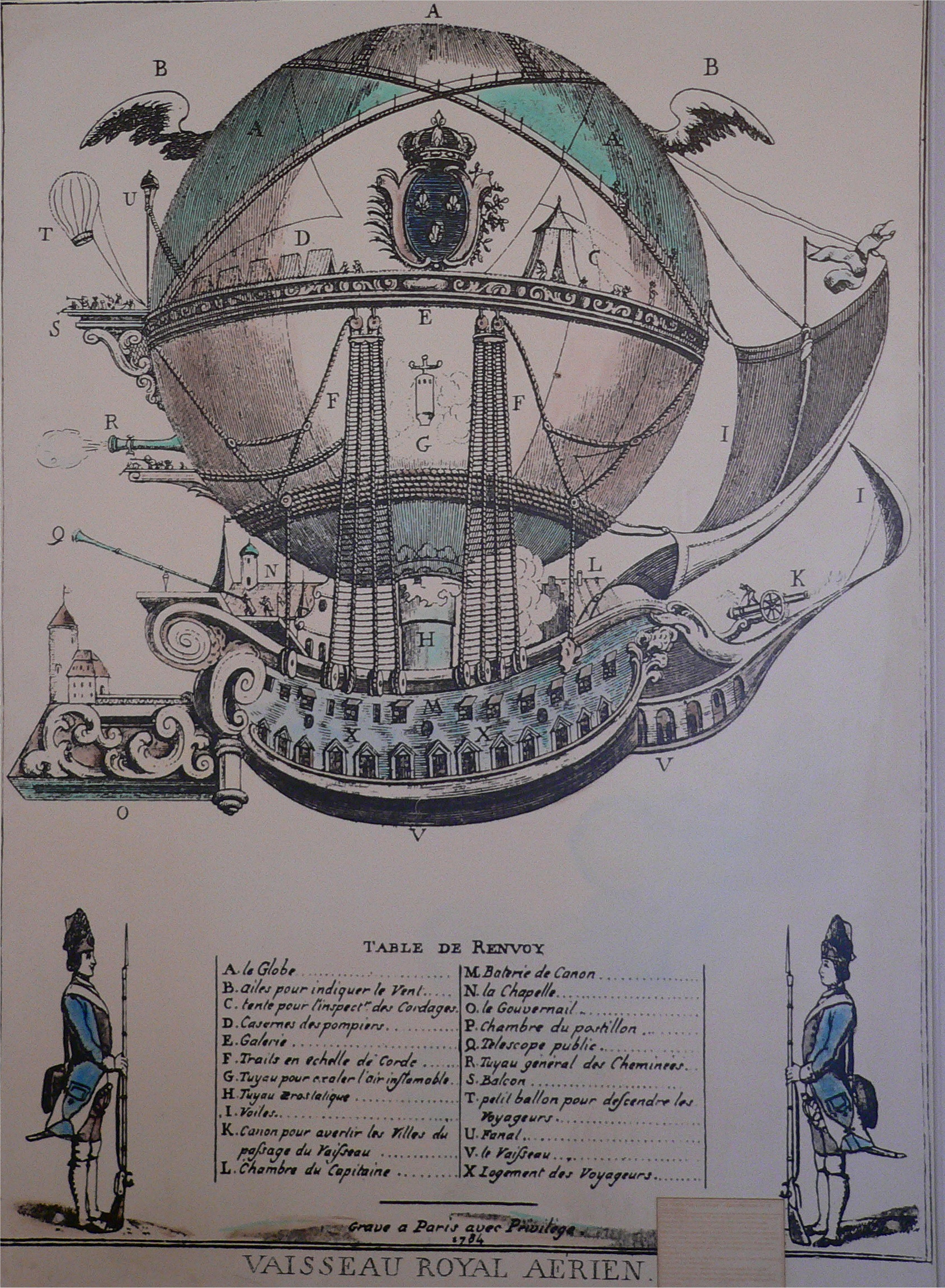

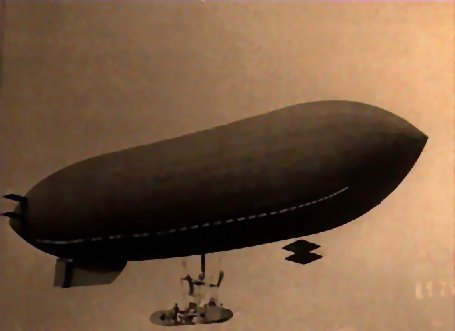

Lenkbares Luftschiff

Clouth

Clouth Firmen Logo

Tiefsee-Kabel

Altreifen

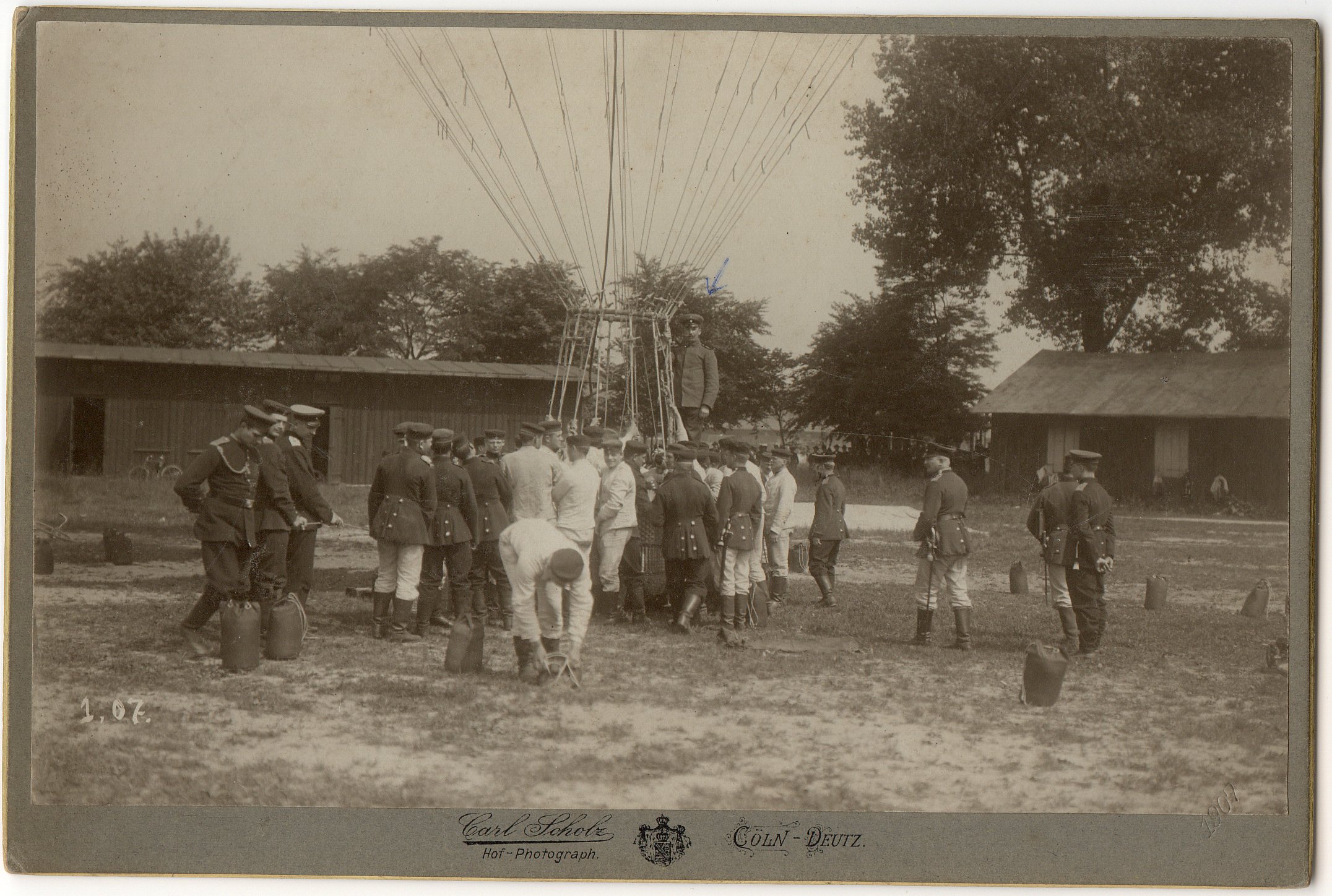

Erste Militärballons

Bakelite Radio

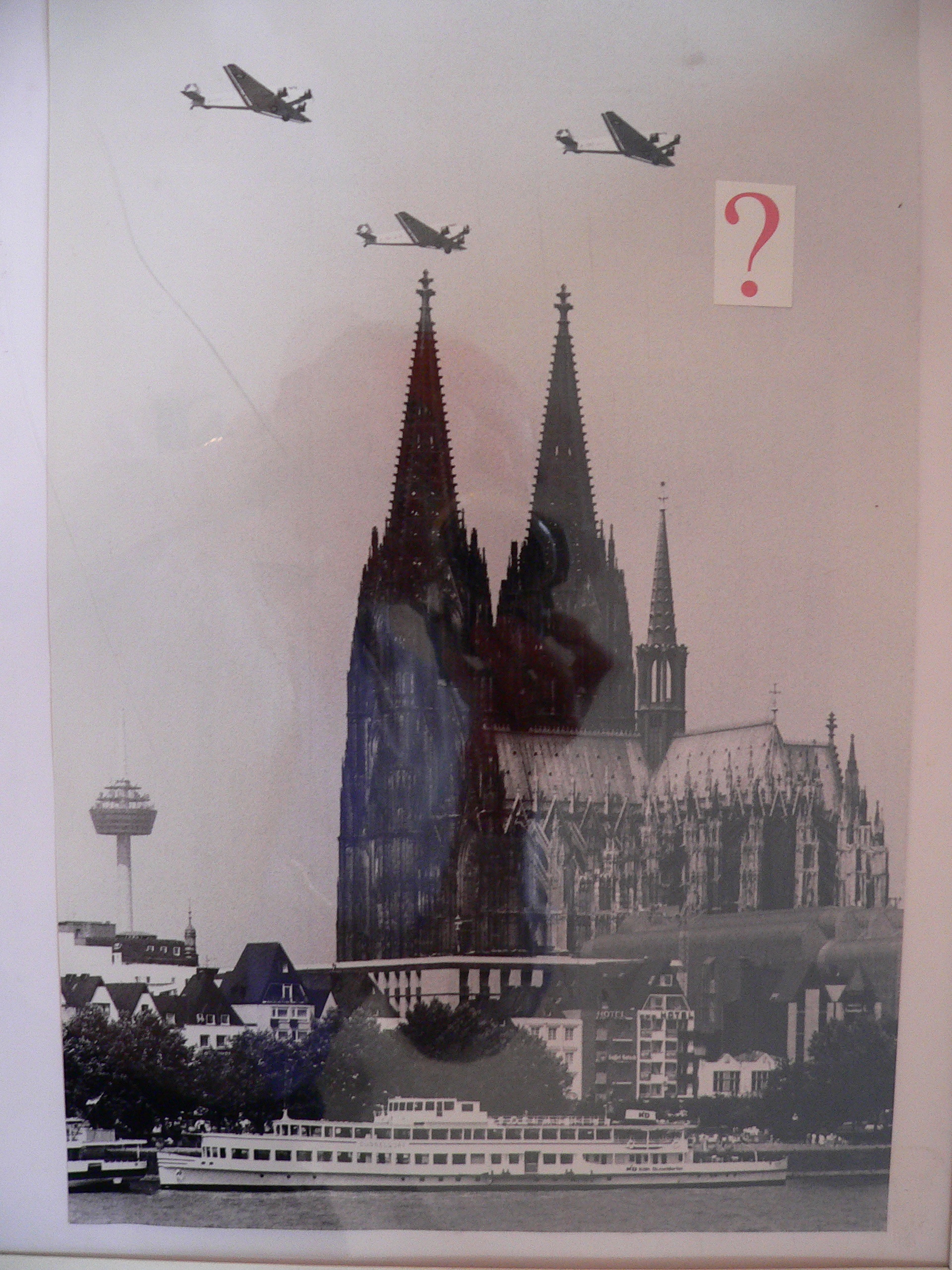

Cöln Anfang 20 Jhdt.

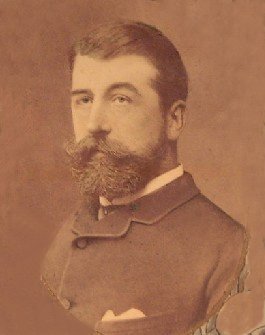

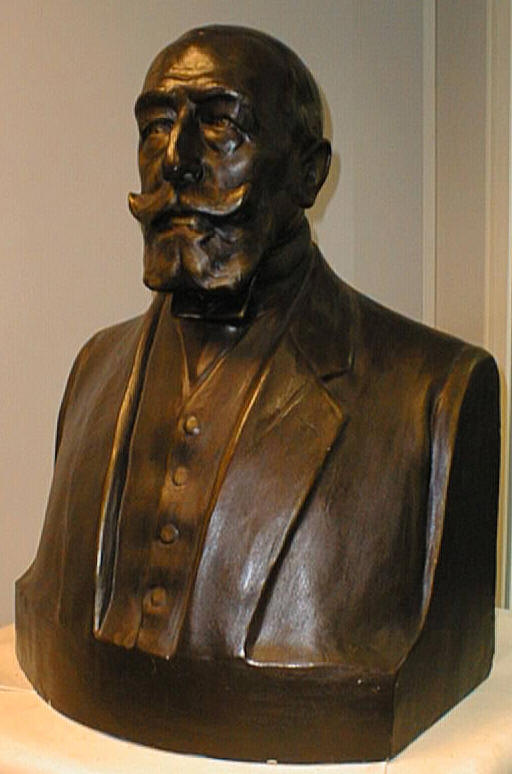

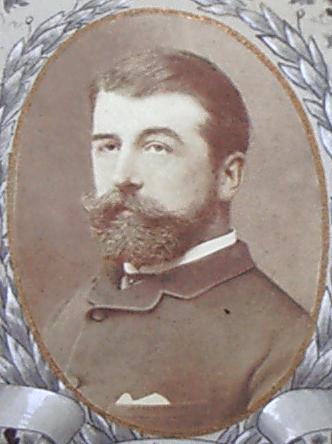

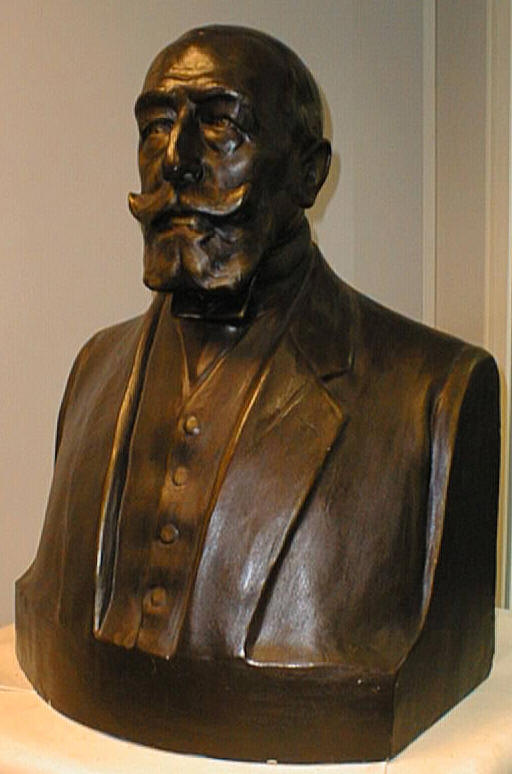

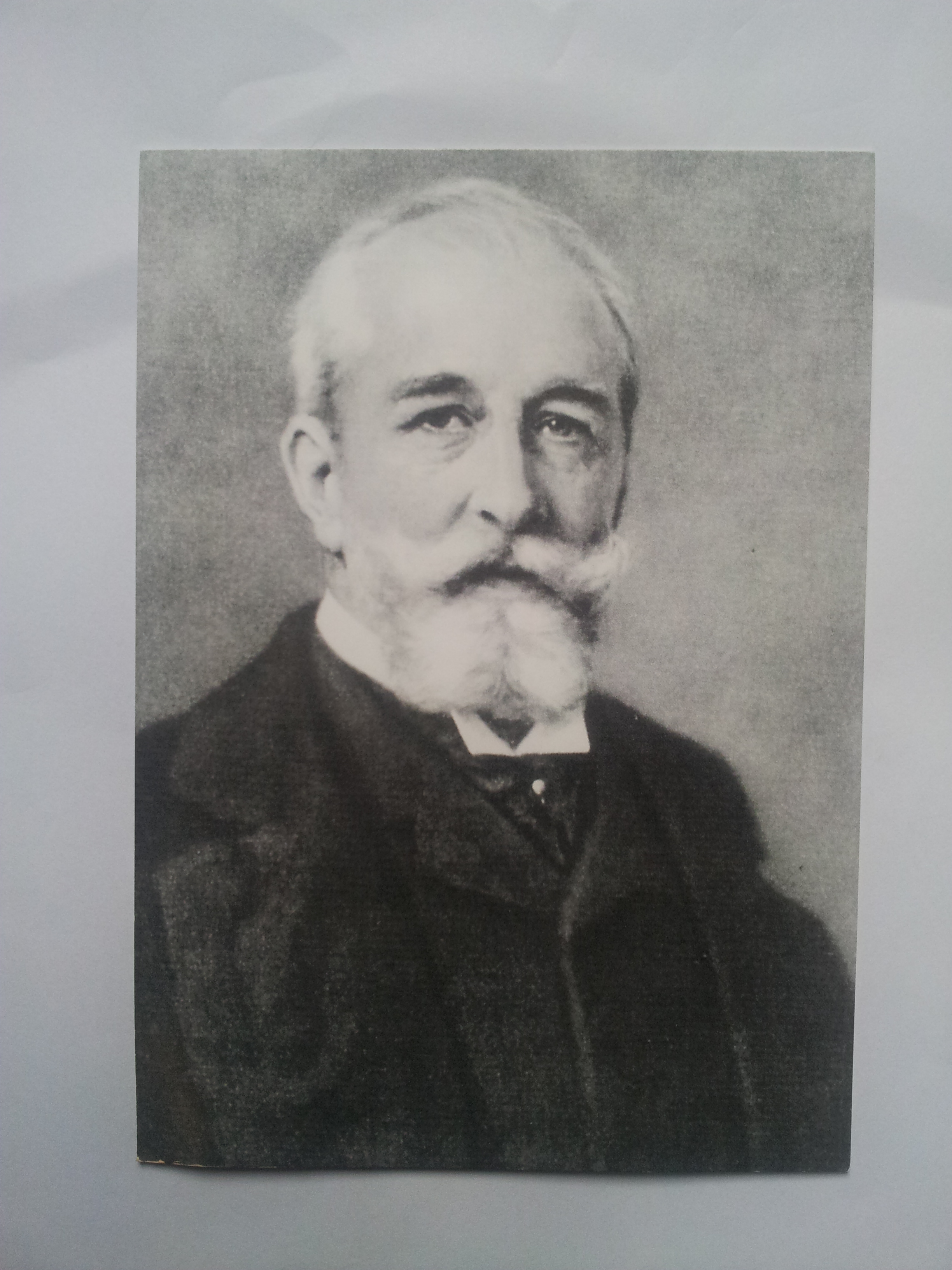

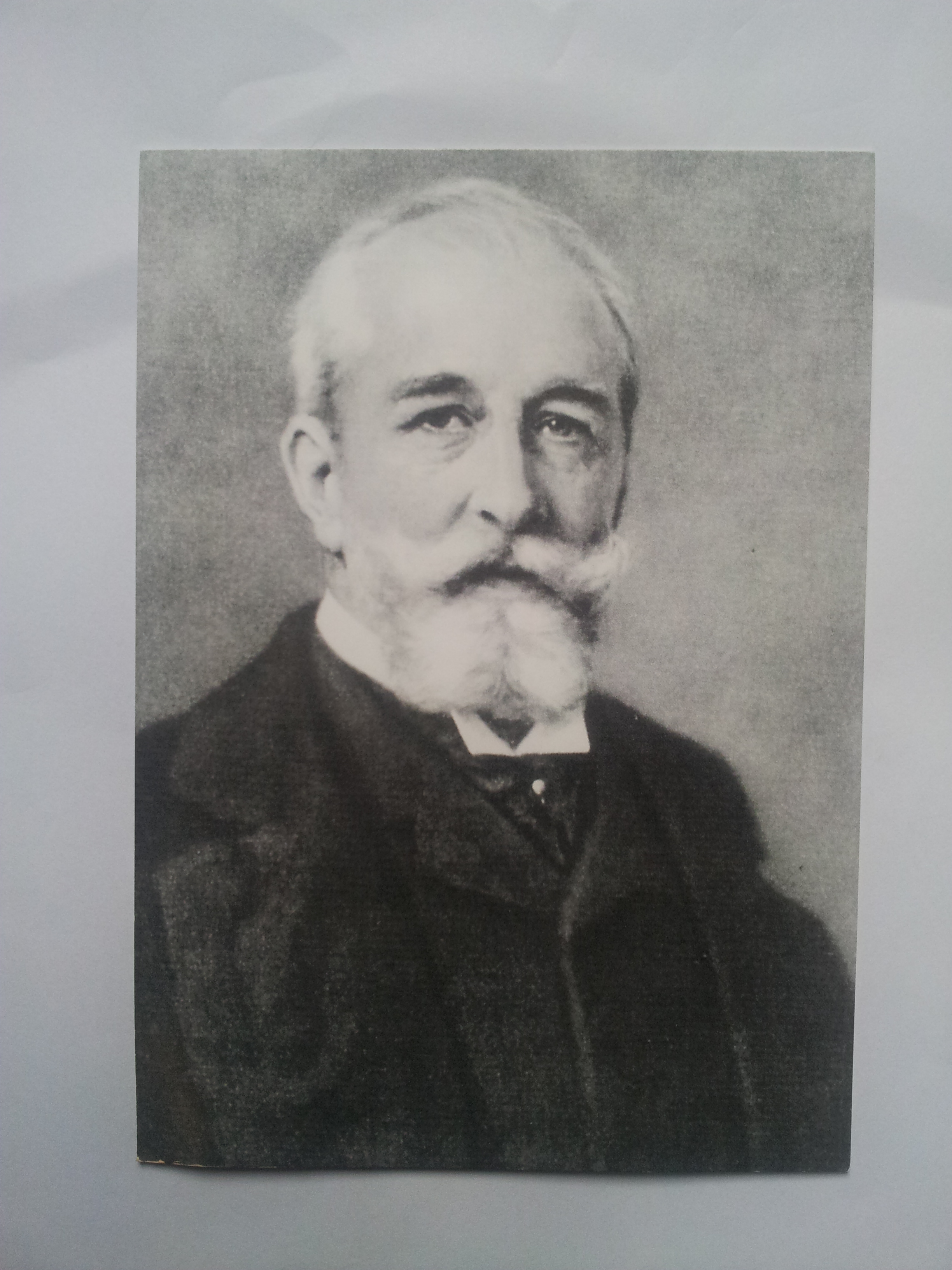

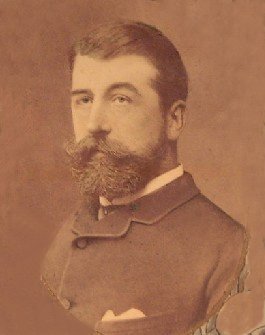

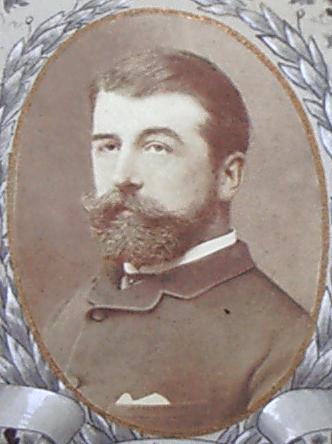

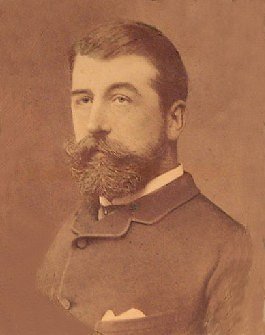

Franz Julius Hubert

Clouth

1862

Bronze Büste Franz

Clouth

Franz Clouth 1905

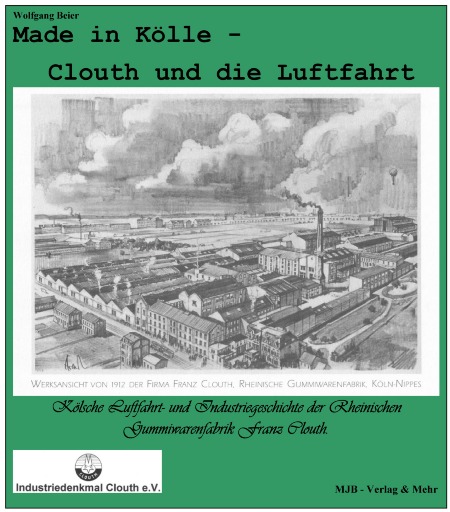

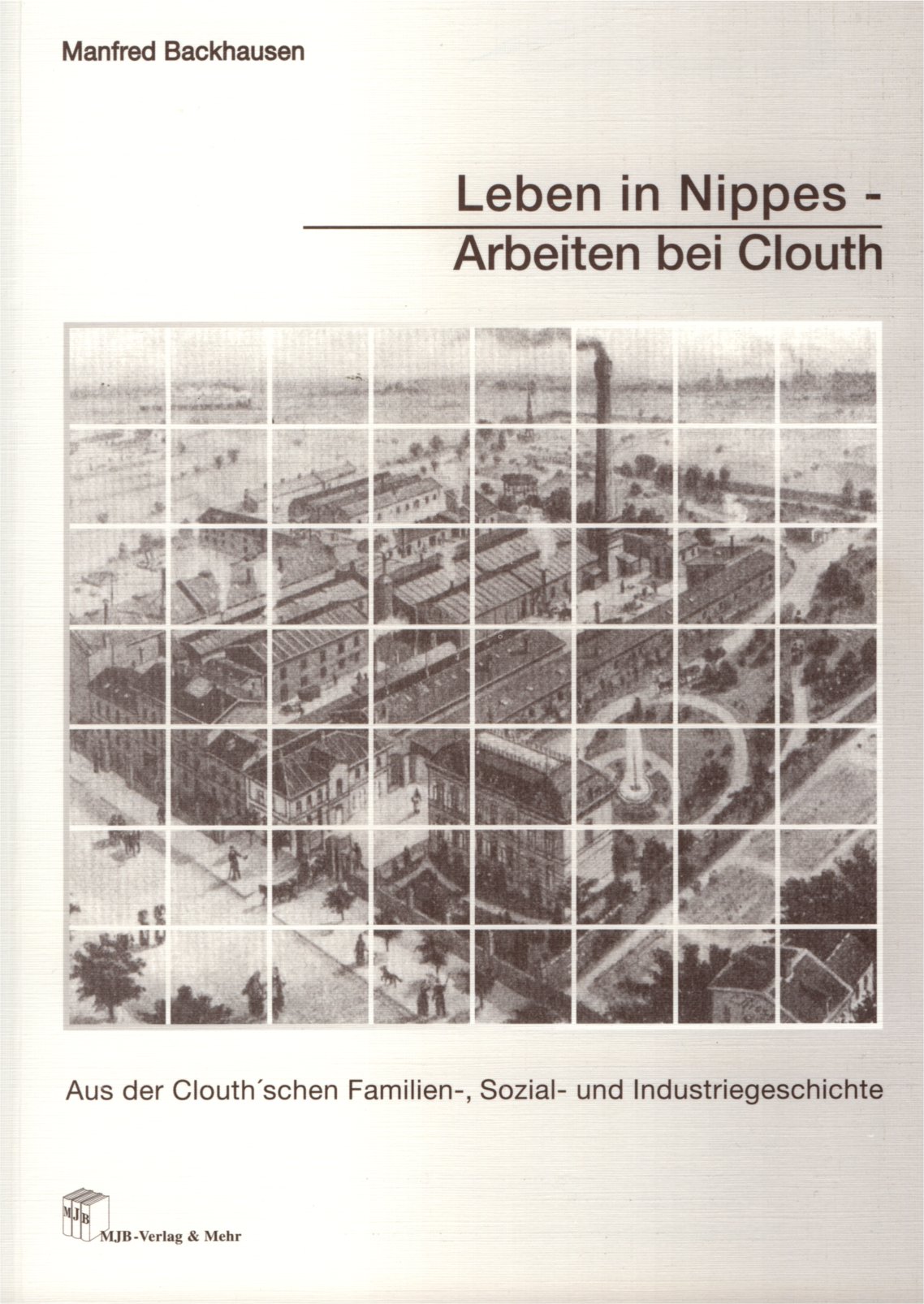

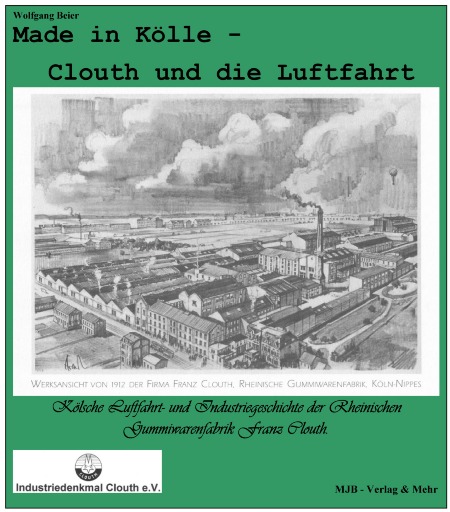

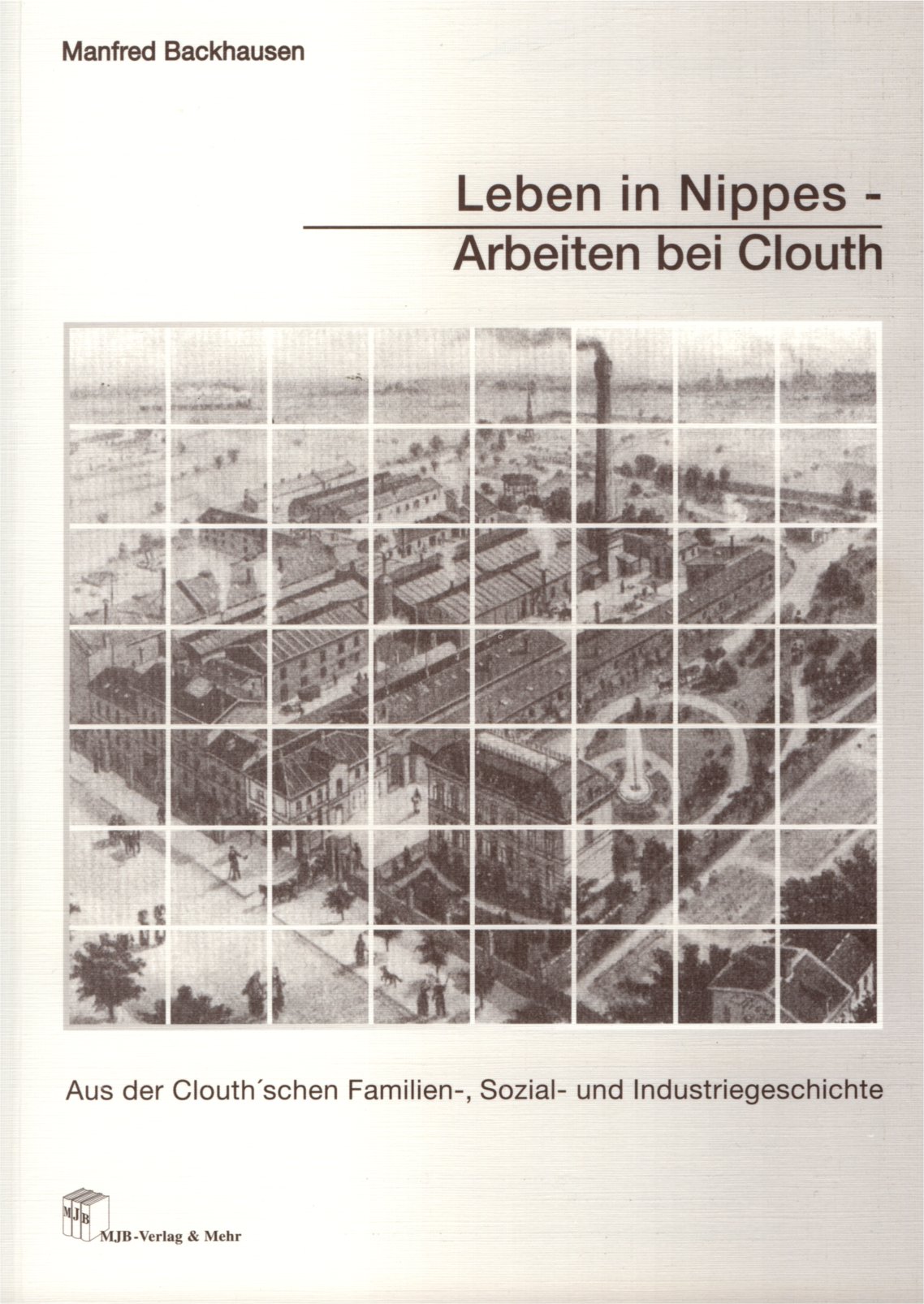

Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth

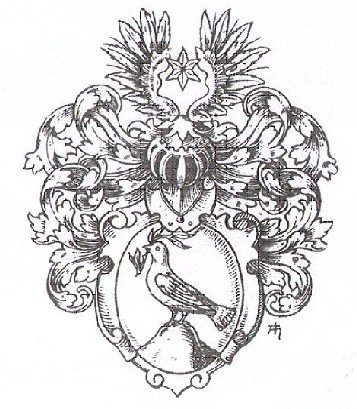

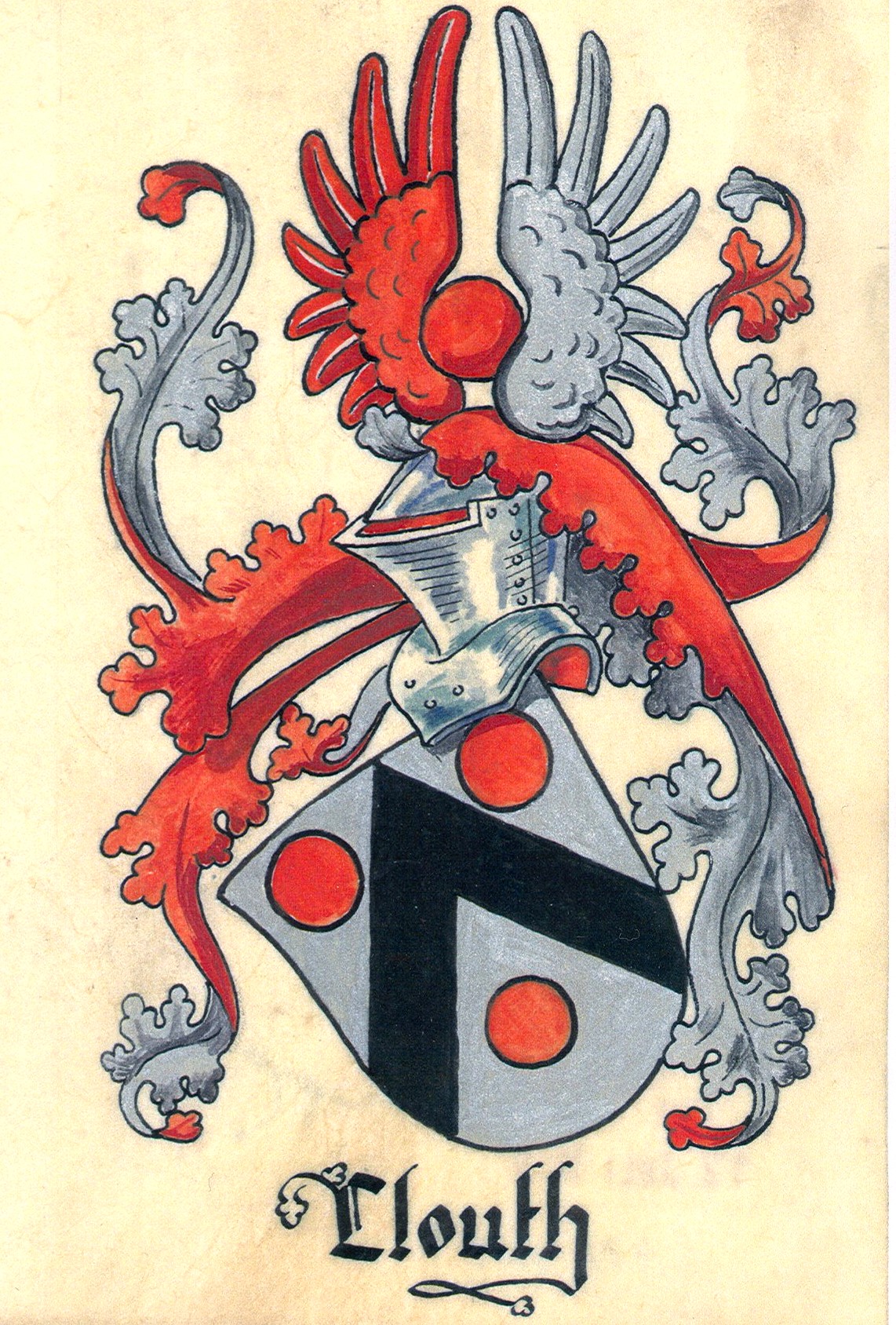

Altwappen Clouth

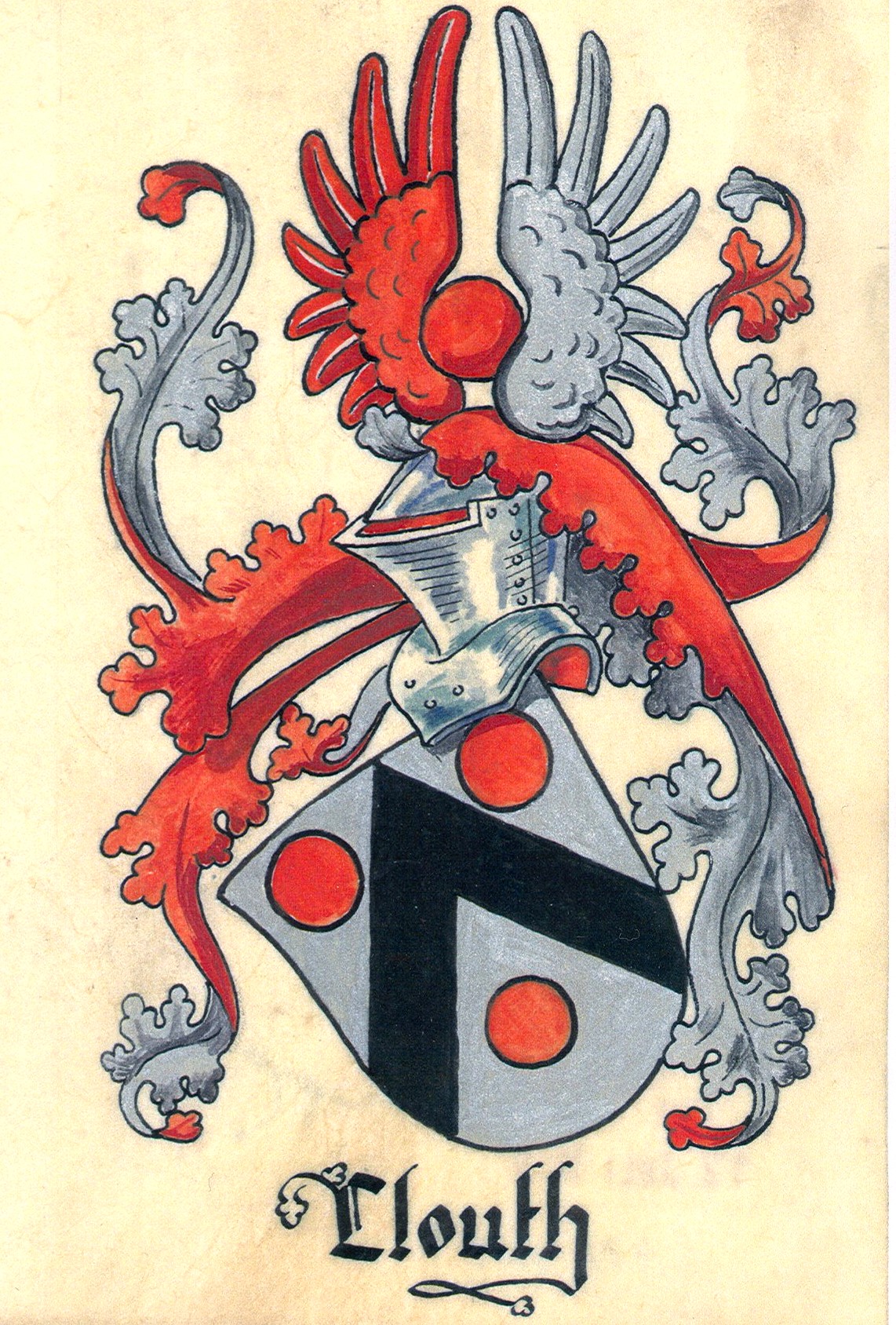

Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm

Clouth

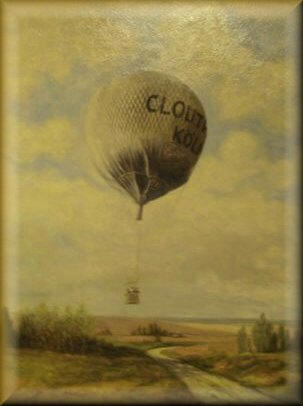

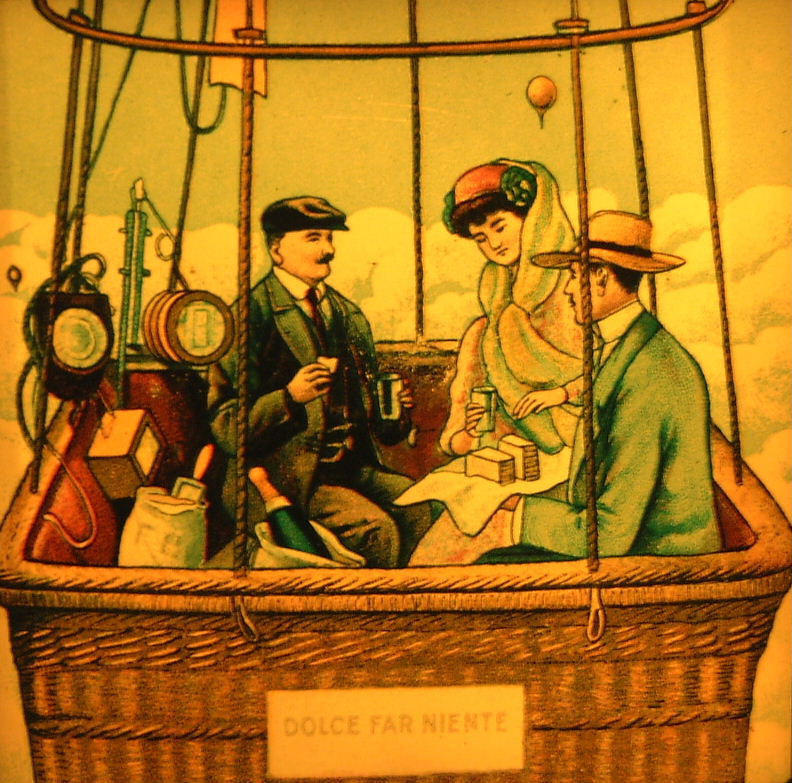

Preisbild

Ballonwettbewerb

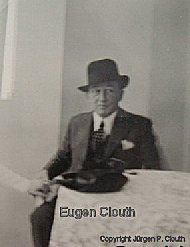

Eugen Clouth

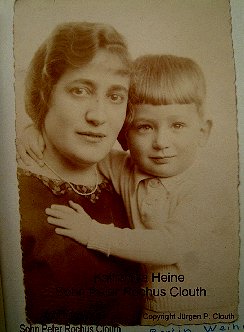

"Anni" Heine Clouth

Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.

Krämer

Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &

John (r)

Rechtsanwalt J.P.

Clouth

Ehefrau Audrey Clouth

15.1.1950-22.11.2017

Bryan, Oliver,

Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth

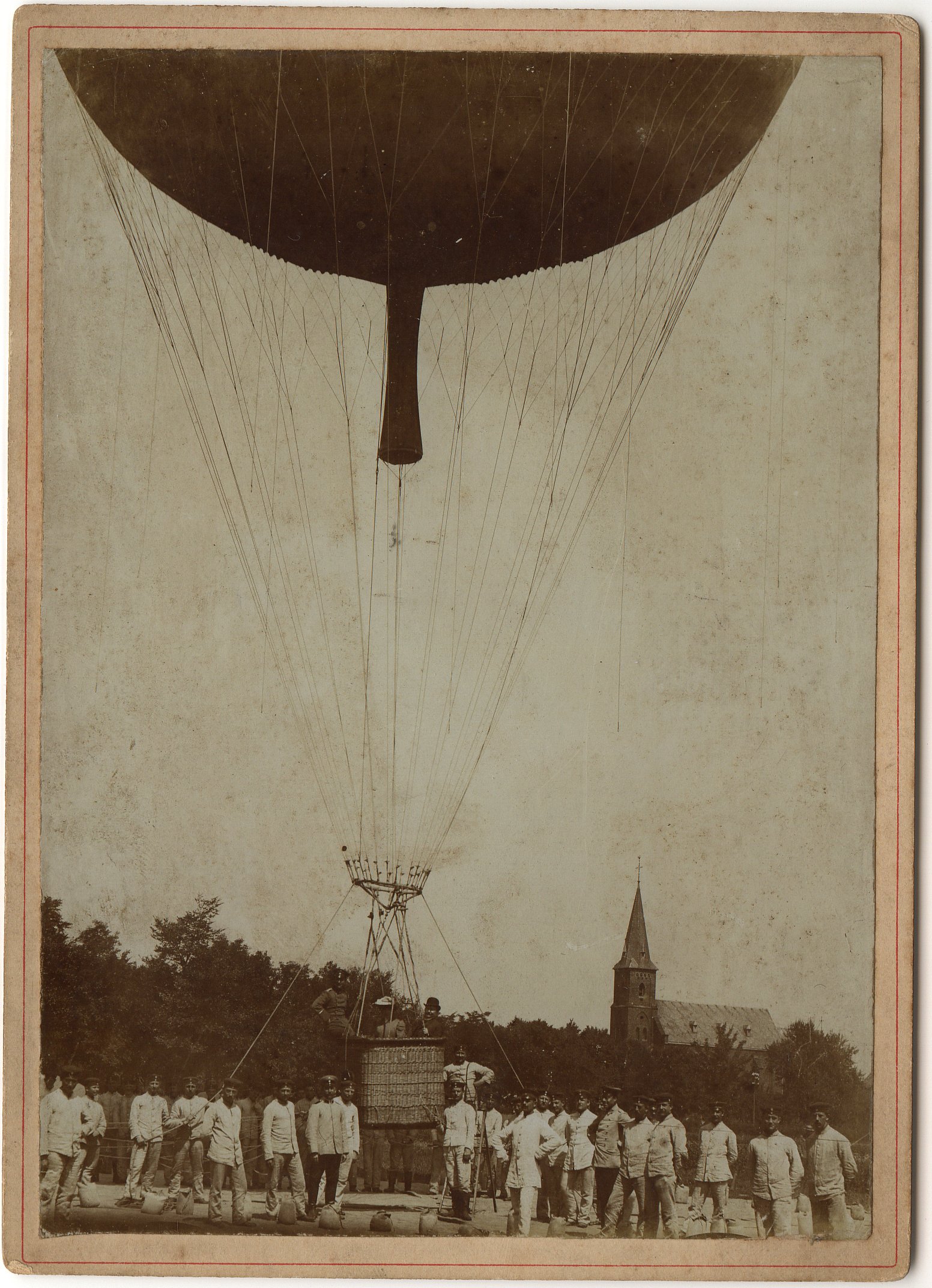

Ballon Sirius

Alpenquerung

Bakelite

Verteilerfinger

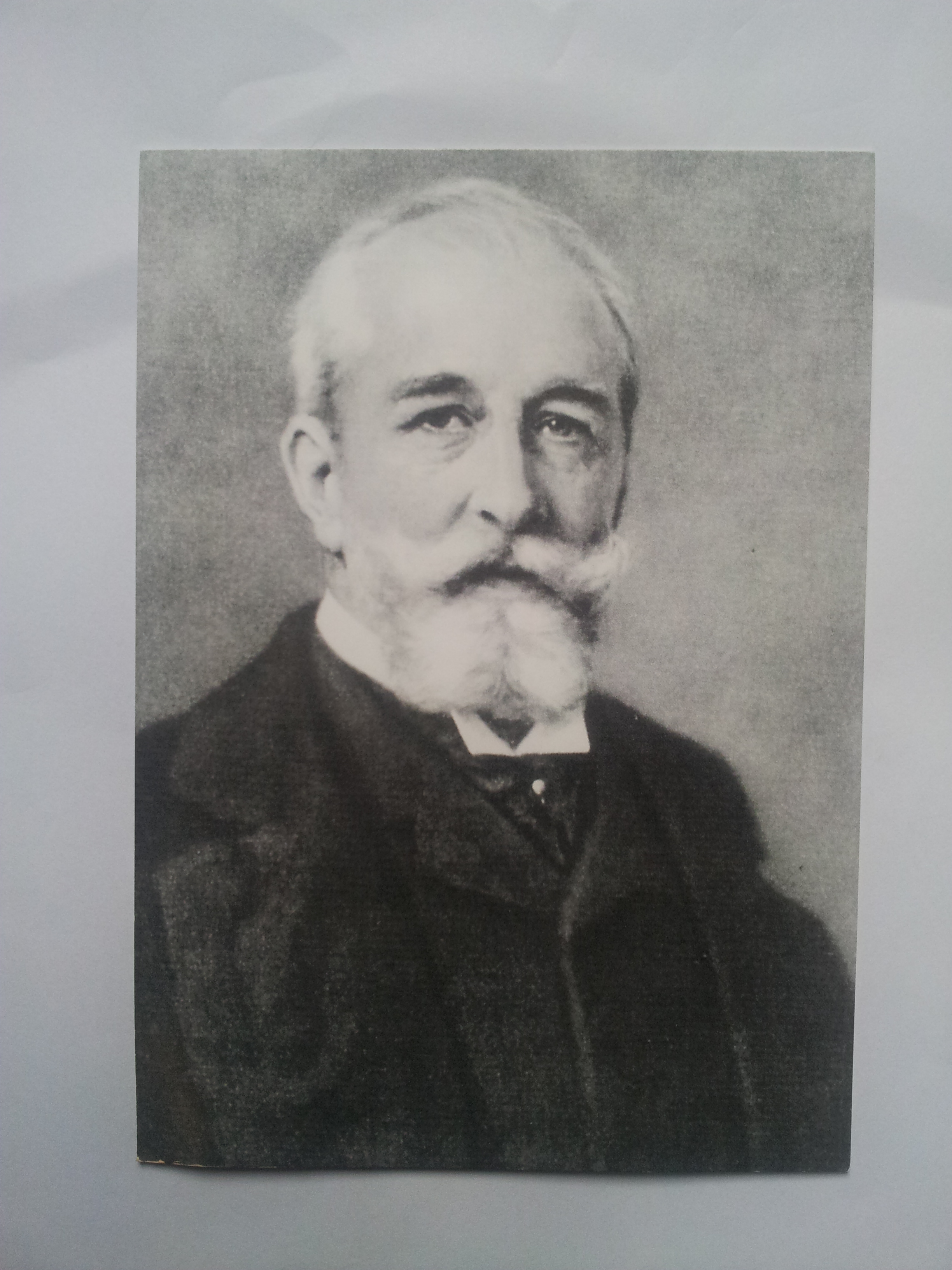

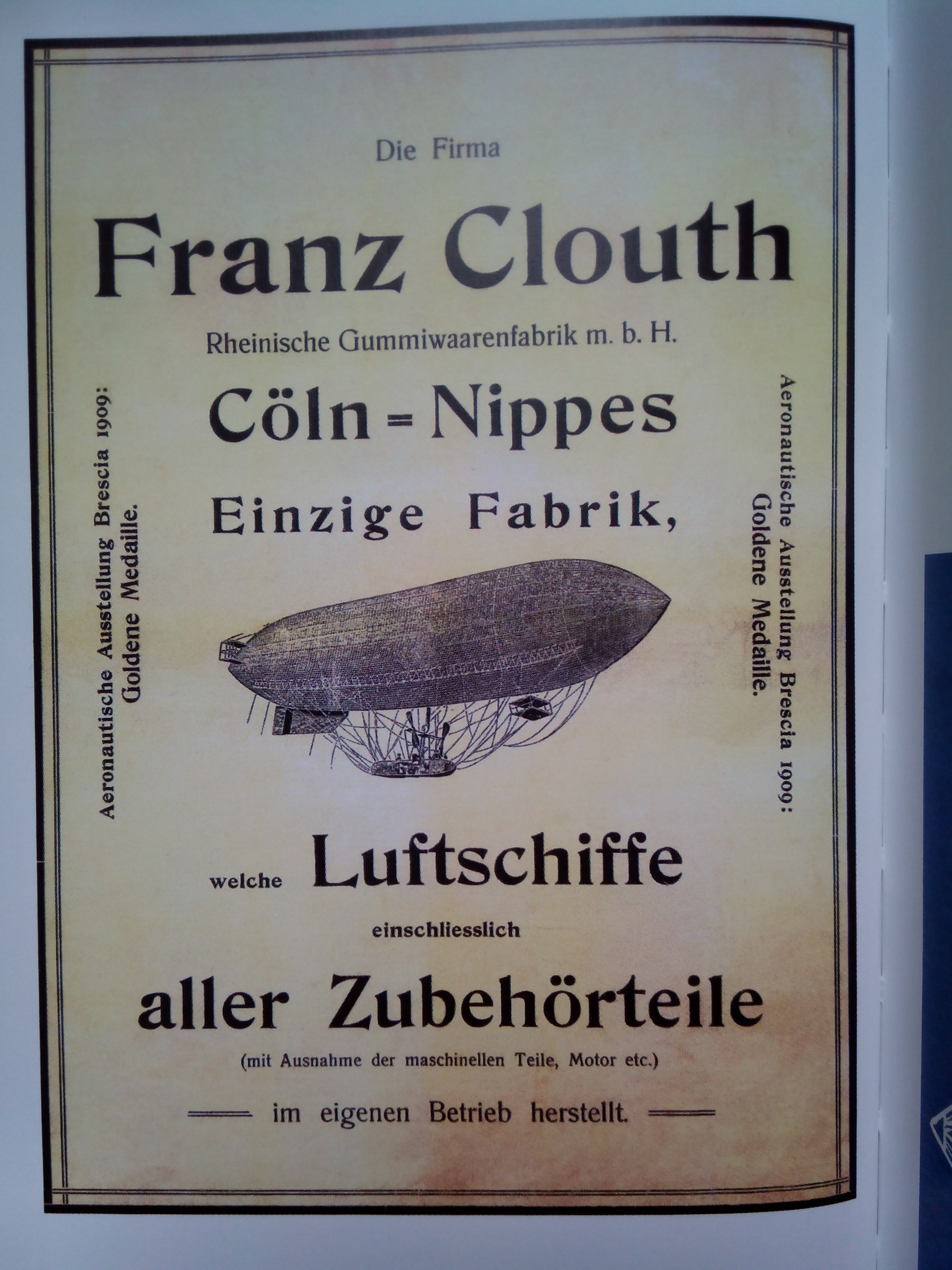

Franz Clouth

Eugen Clouth

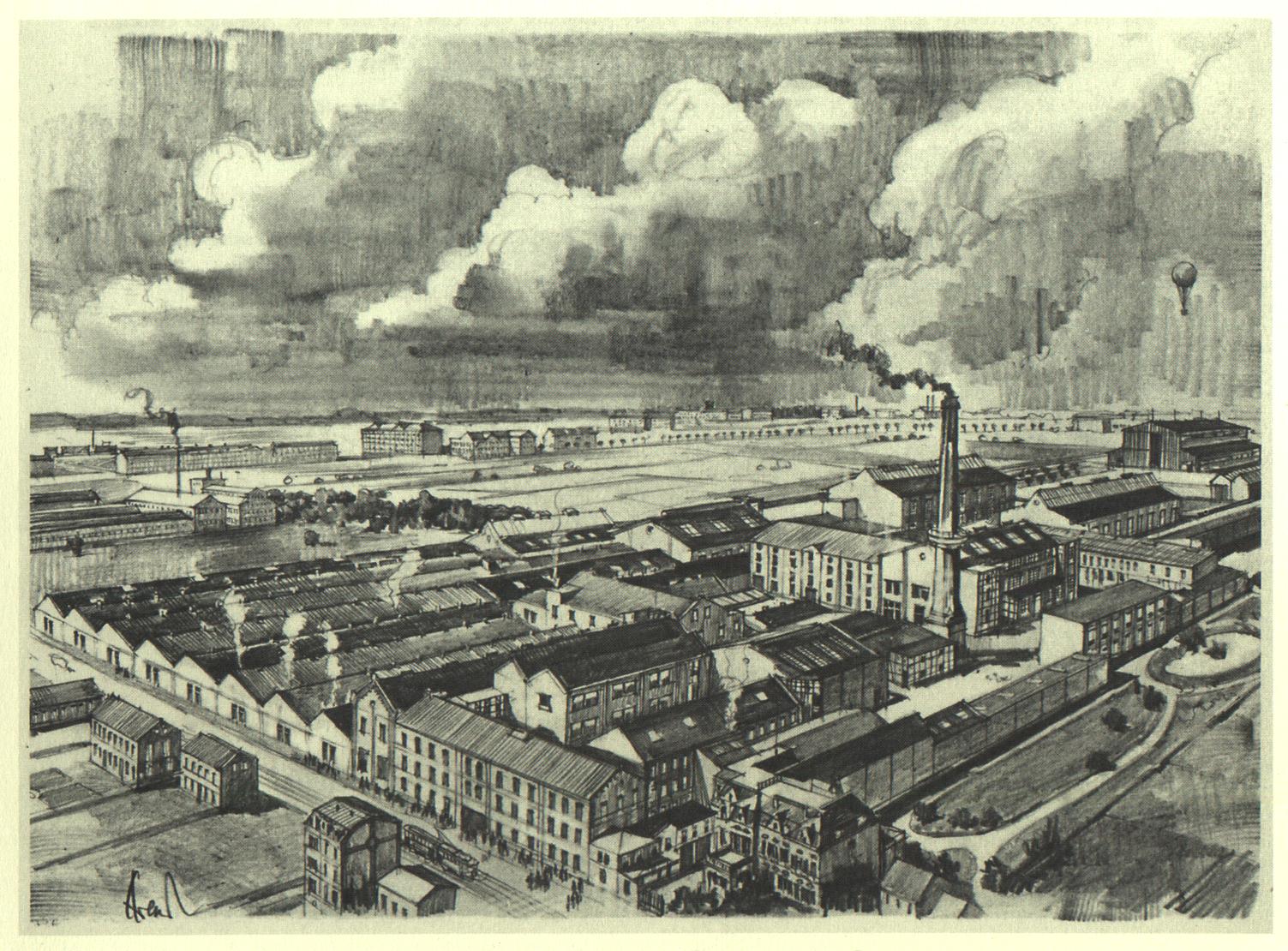

Clouth Werk

Clouth Werbung

Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

Altfahrzeug

Daimler

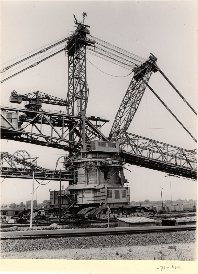

Förderbandkran

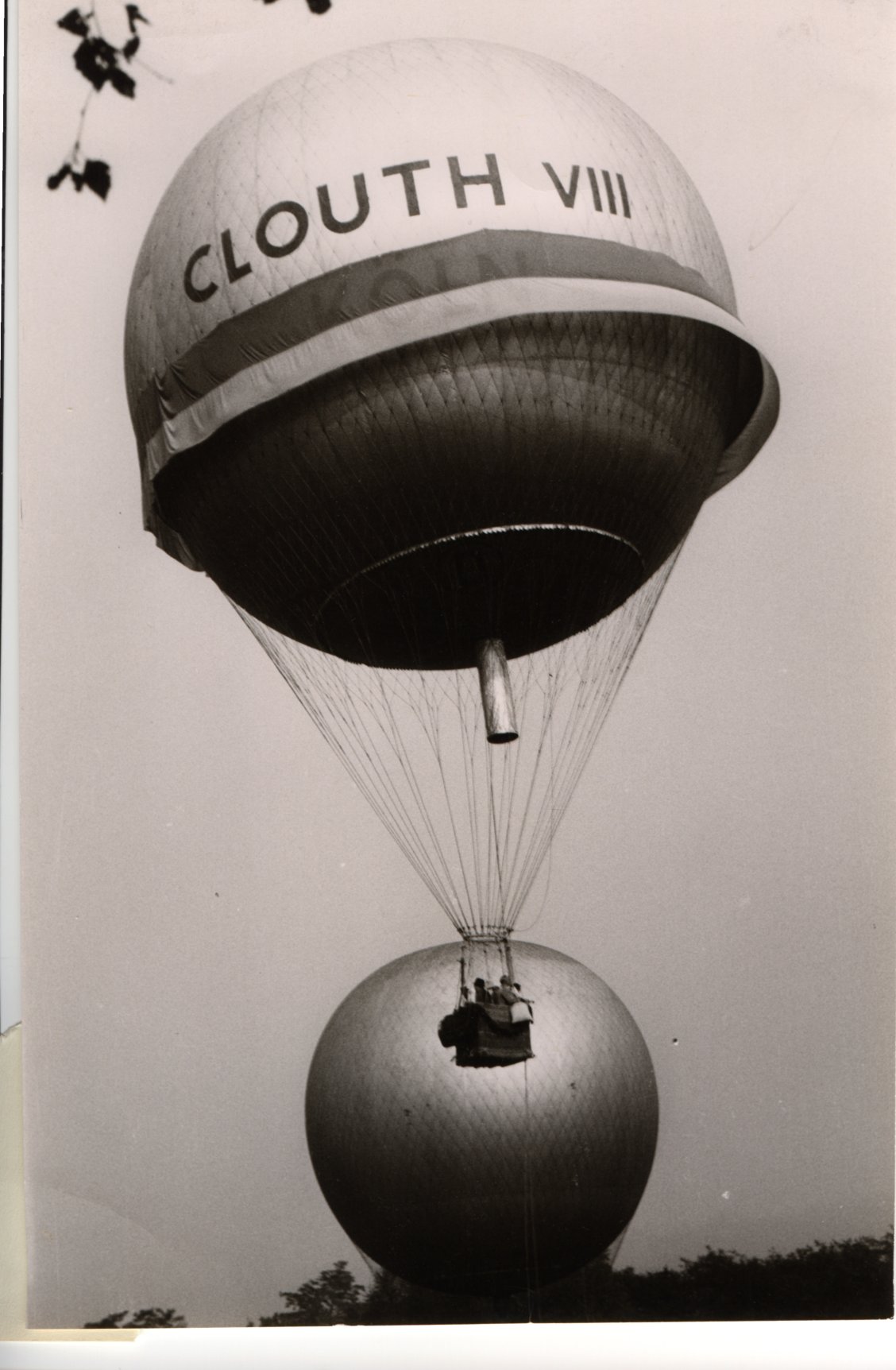

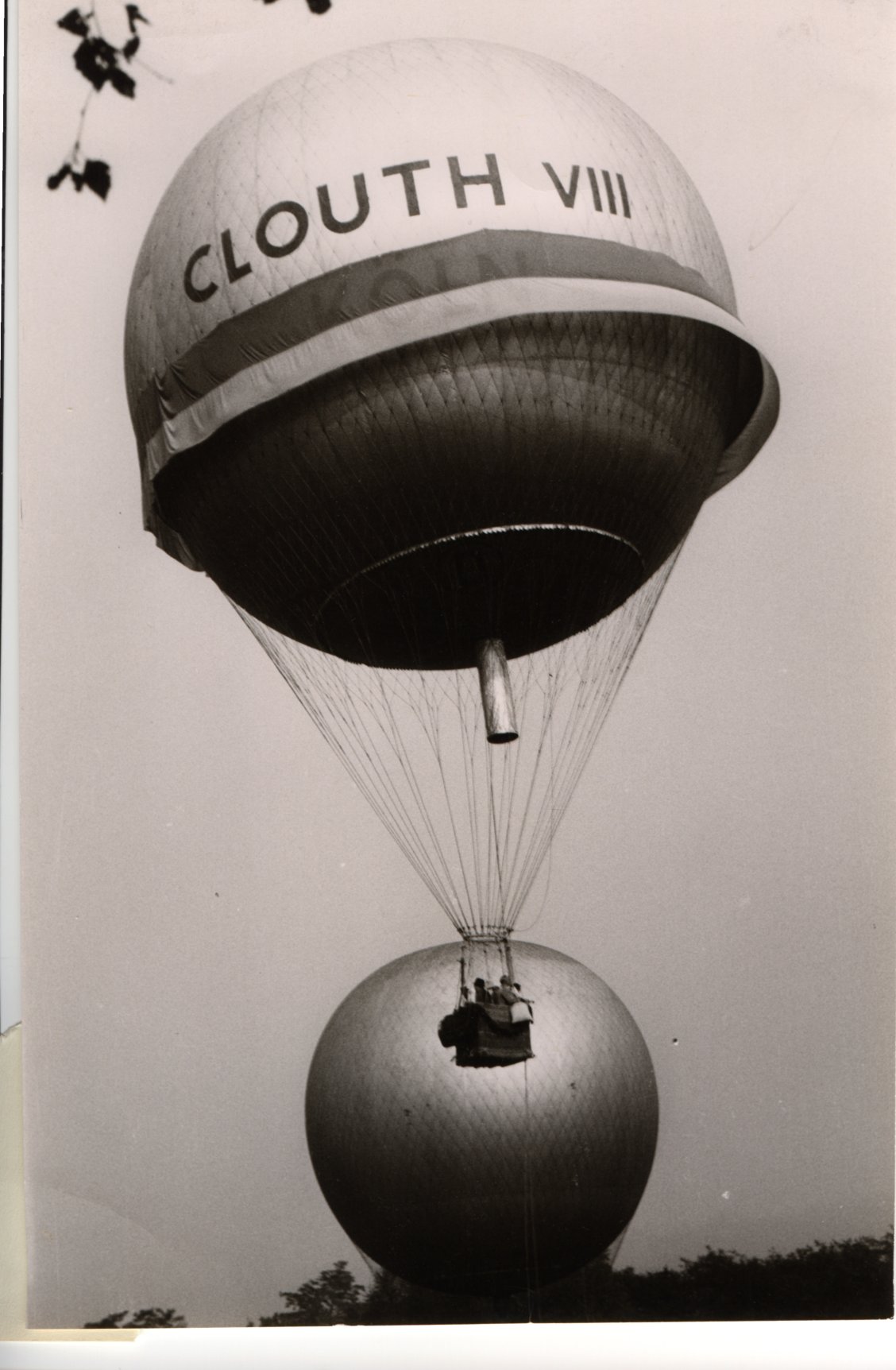

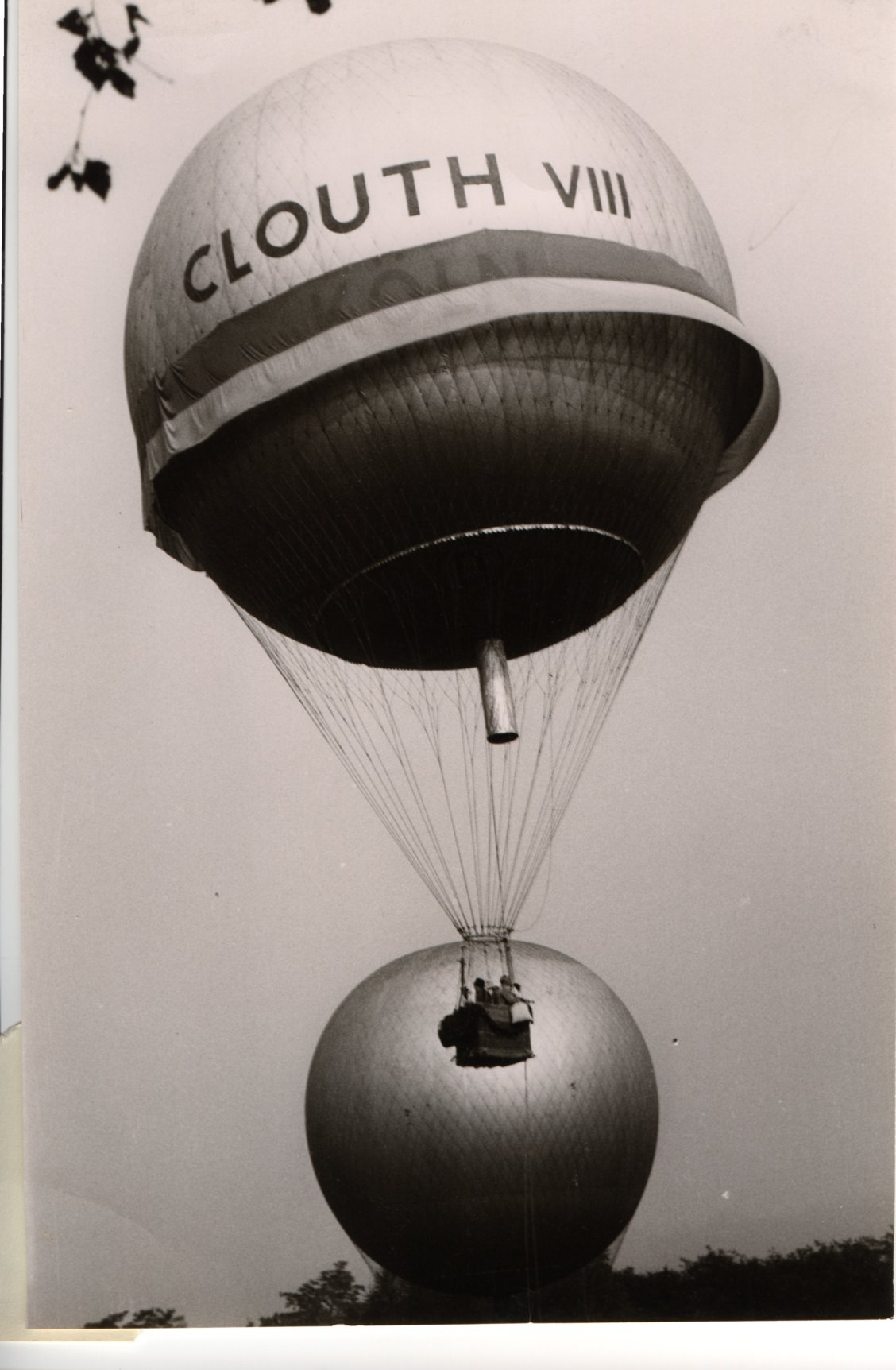

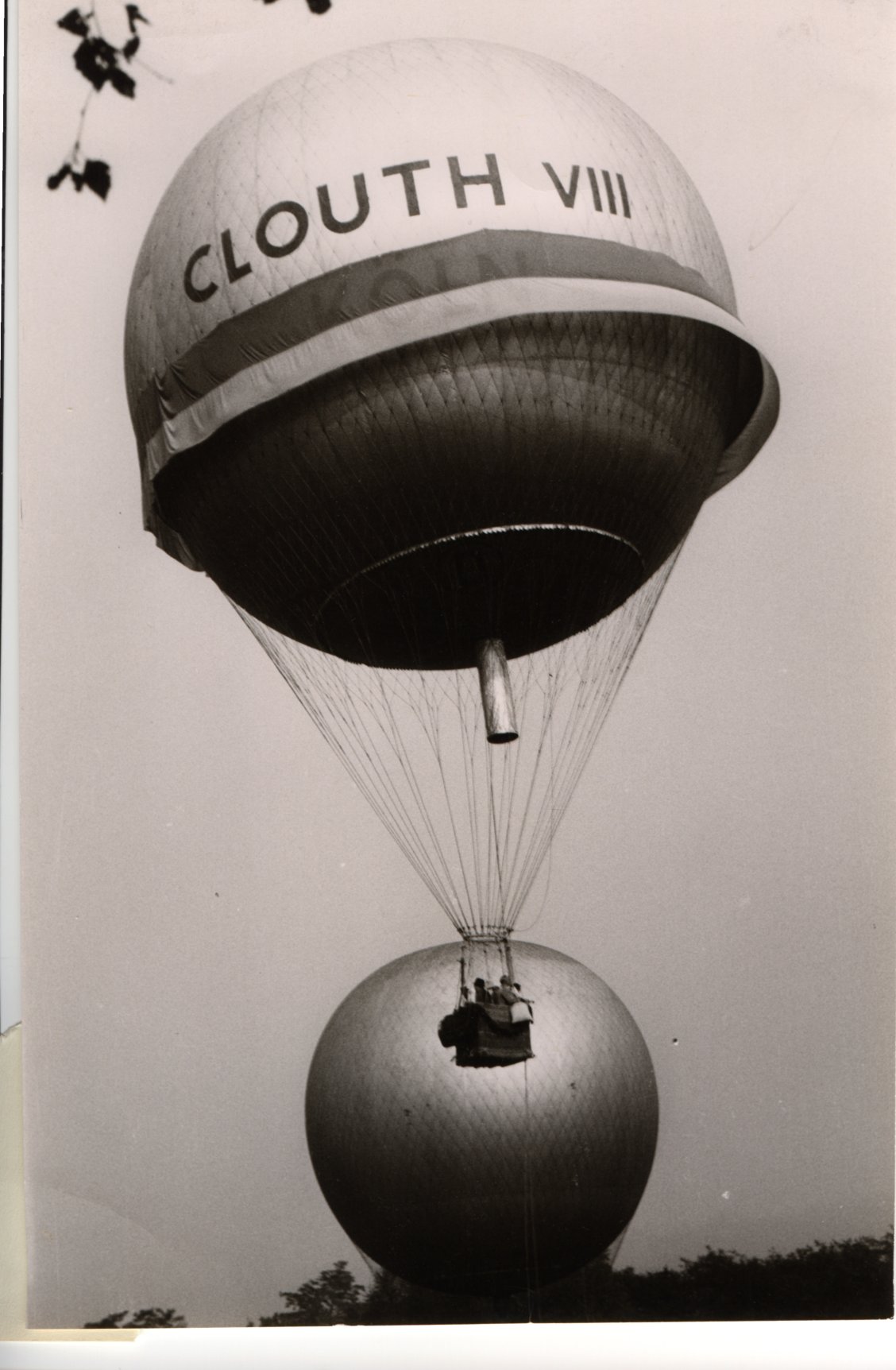

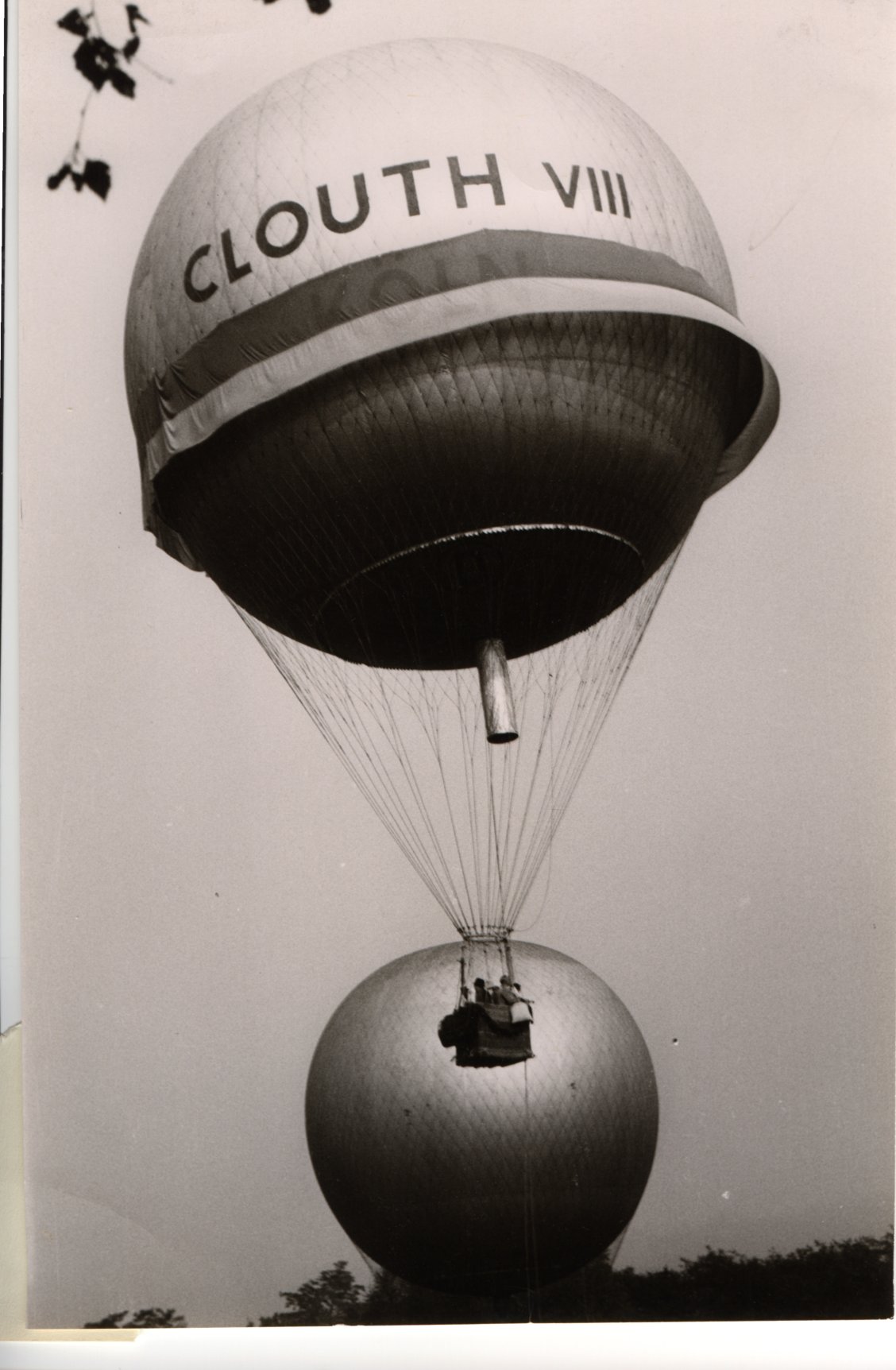

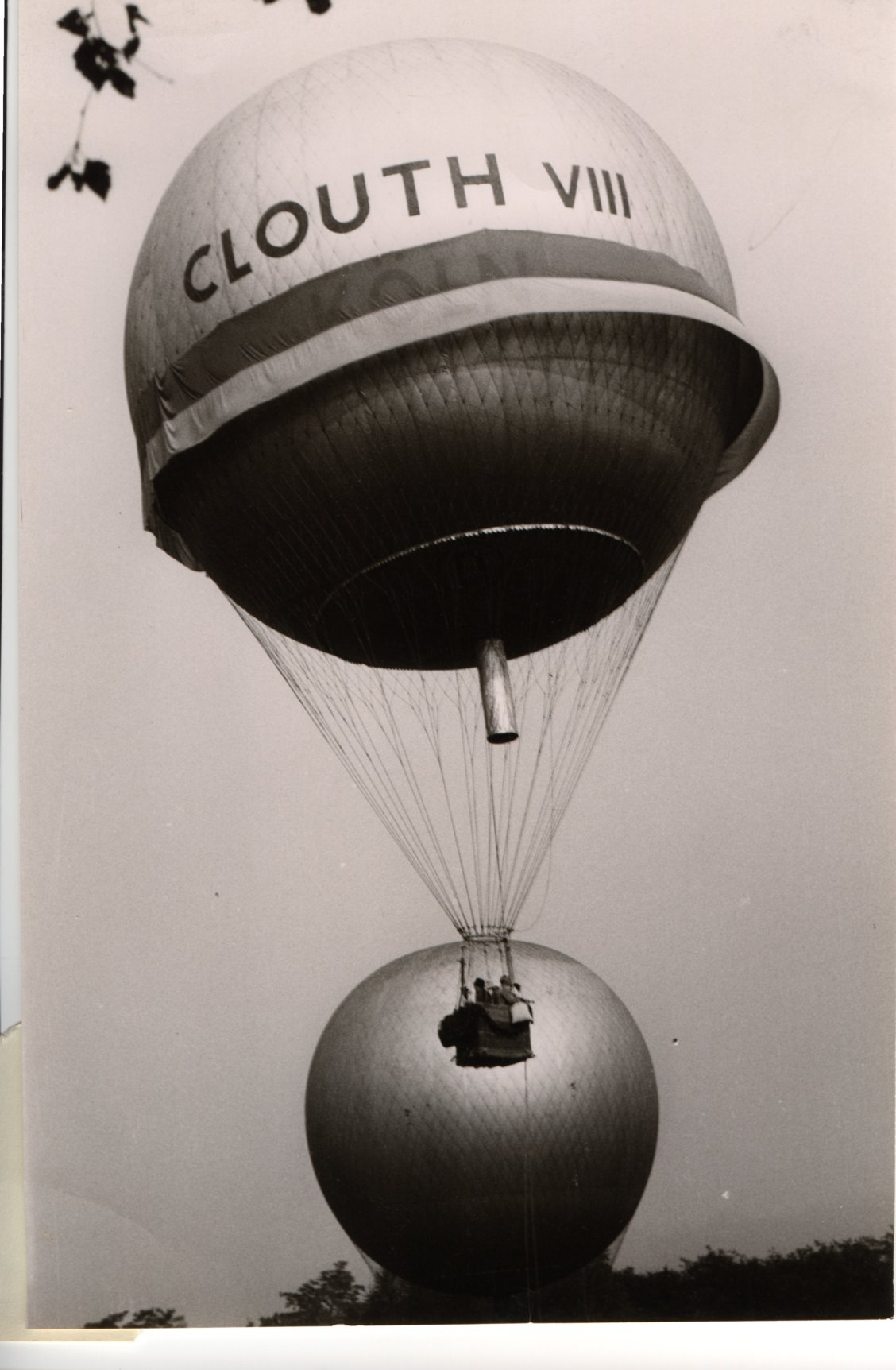

Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

Caouchoc Golf Ball

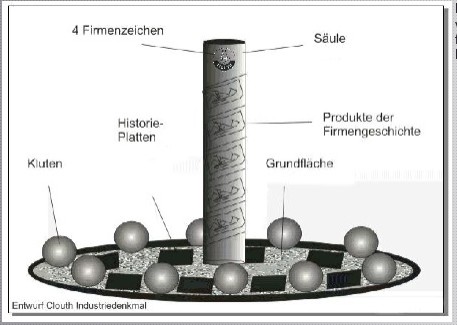

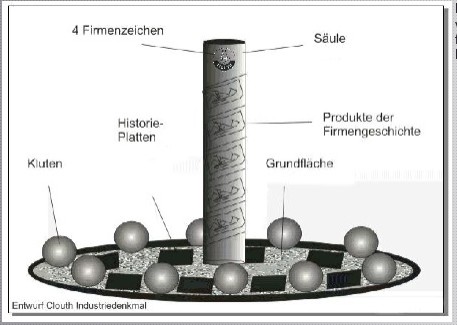

Skizze Clouth Denkmal

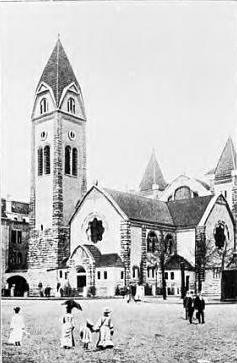

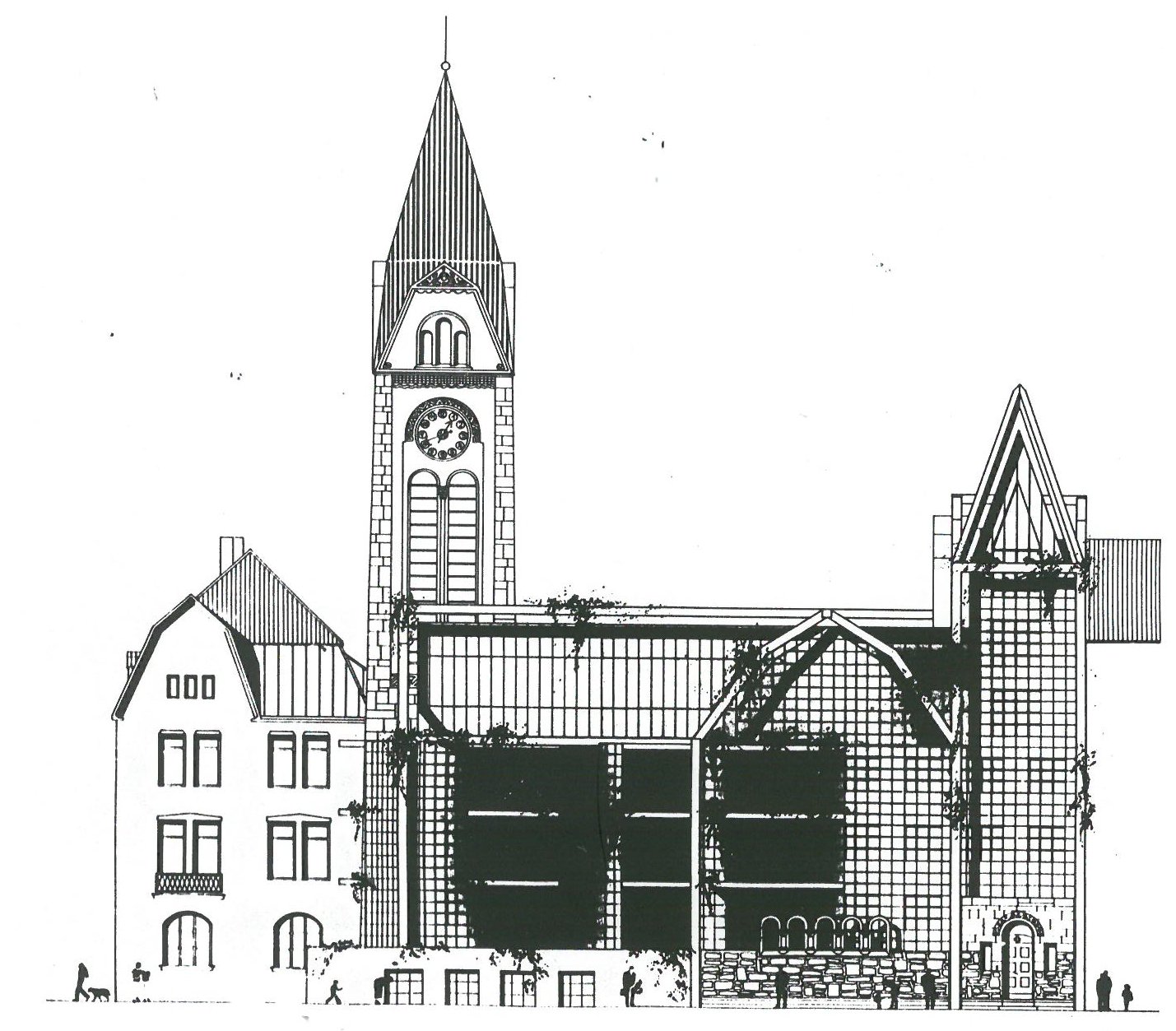

Altkatholische Kirche

Köln

Kabelaufroller

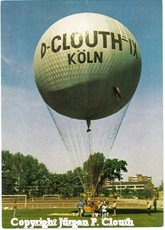

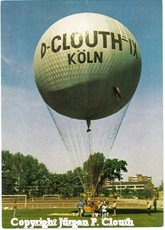

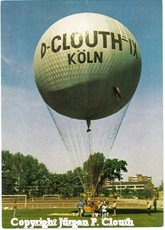

Clouth IX

Flugticket Clouth IX

.jpg)

Ballon Clouth IX über

Alpen

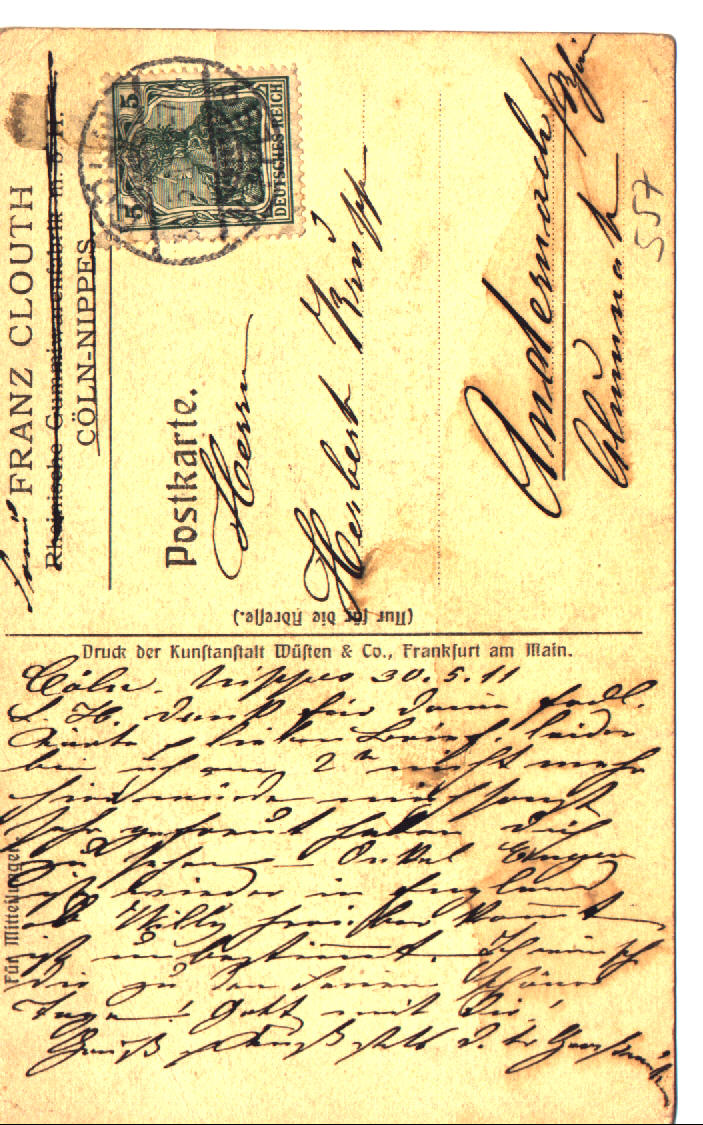

Post-Karte Franz Clouth

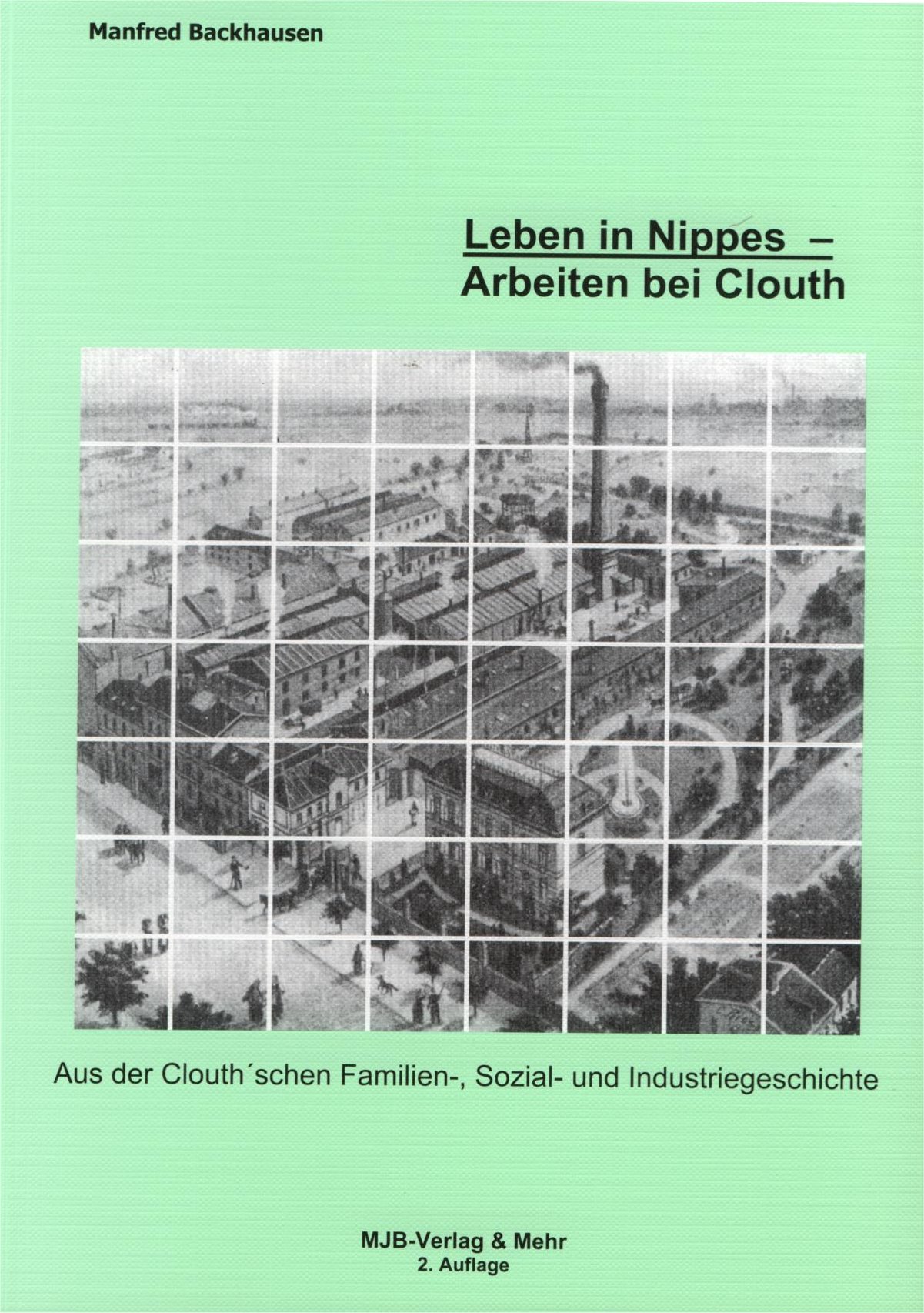

Clouth Buch 2.Ausgabe

.jpg)

Franz Clouth

Ballonkorb

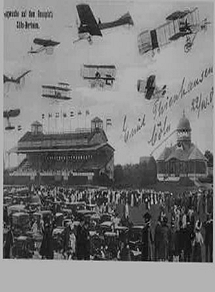

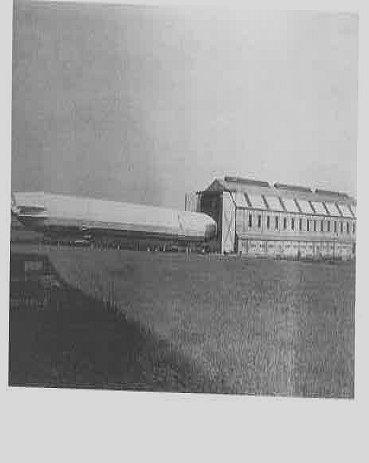

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung

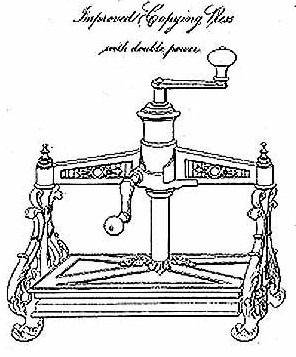

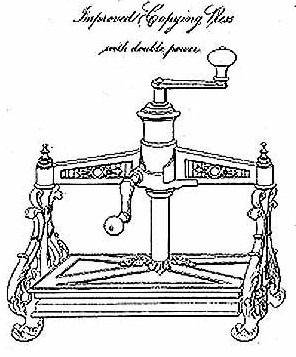

Kautschuk-Kopier System

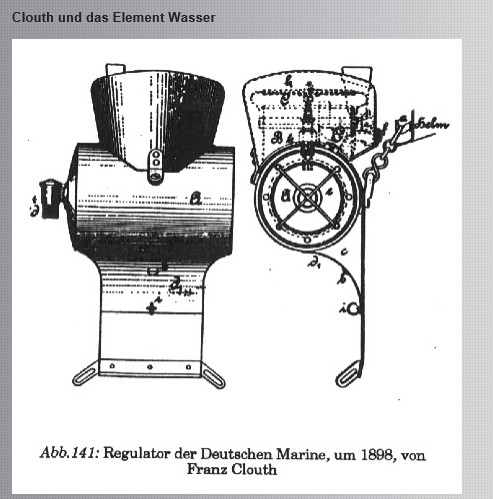

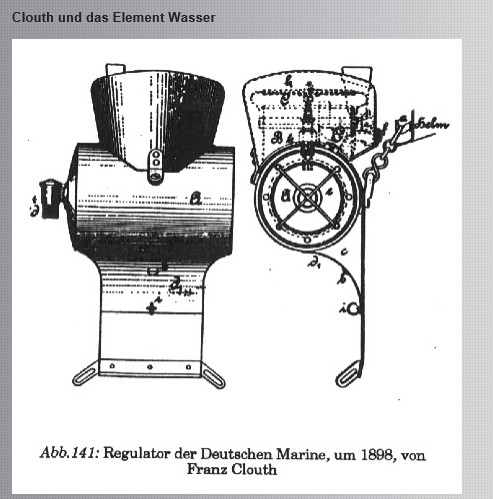

Wasser-Regulator

Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo

Franz Clouth

Richard Clouth

Industrieverein

Altlogo

Tauchergesellschaft

LOGO

Halle Förderband

Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski

Kabellegeschiff

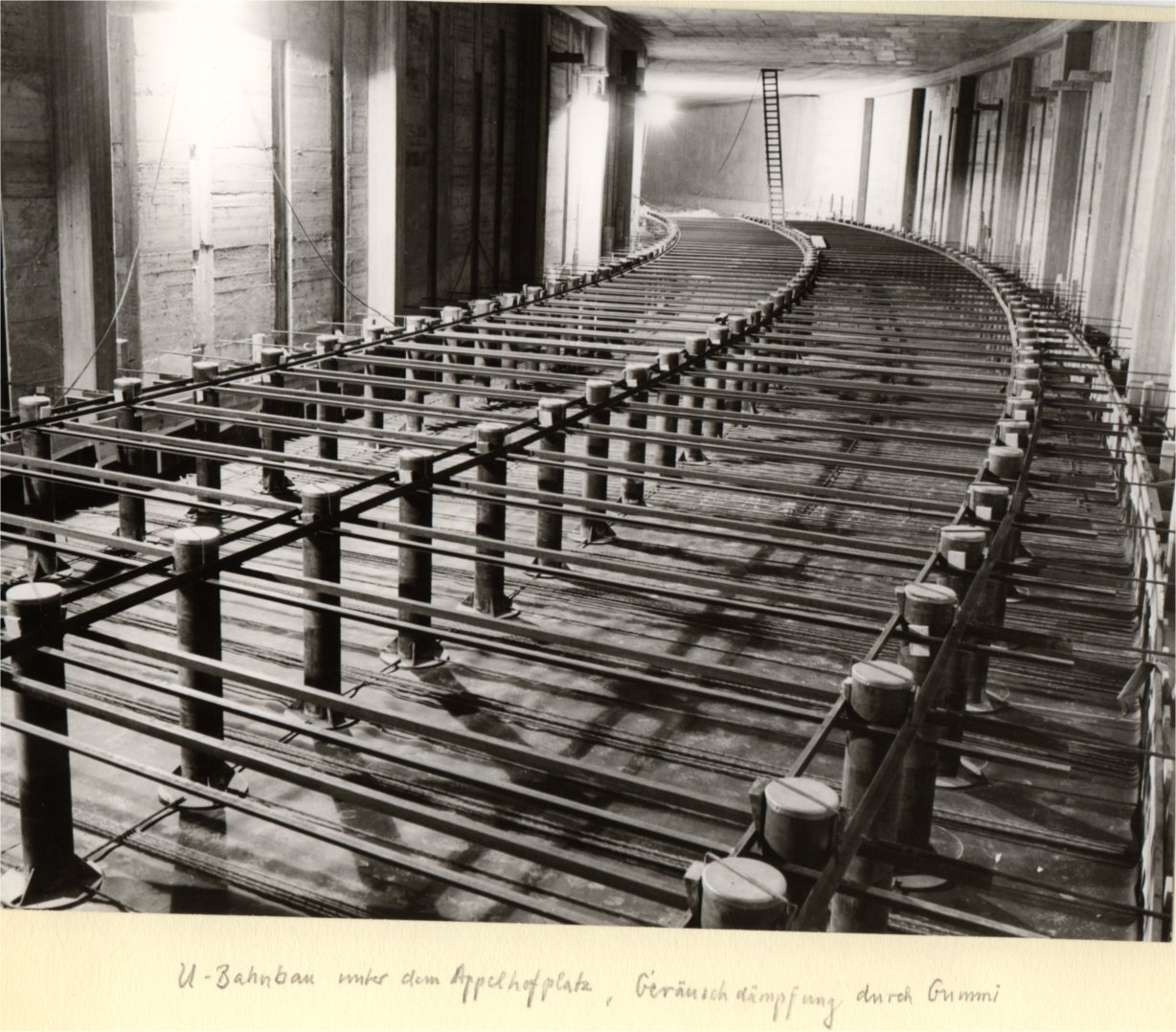

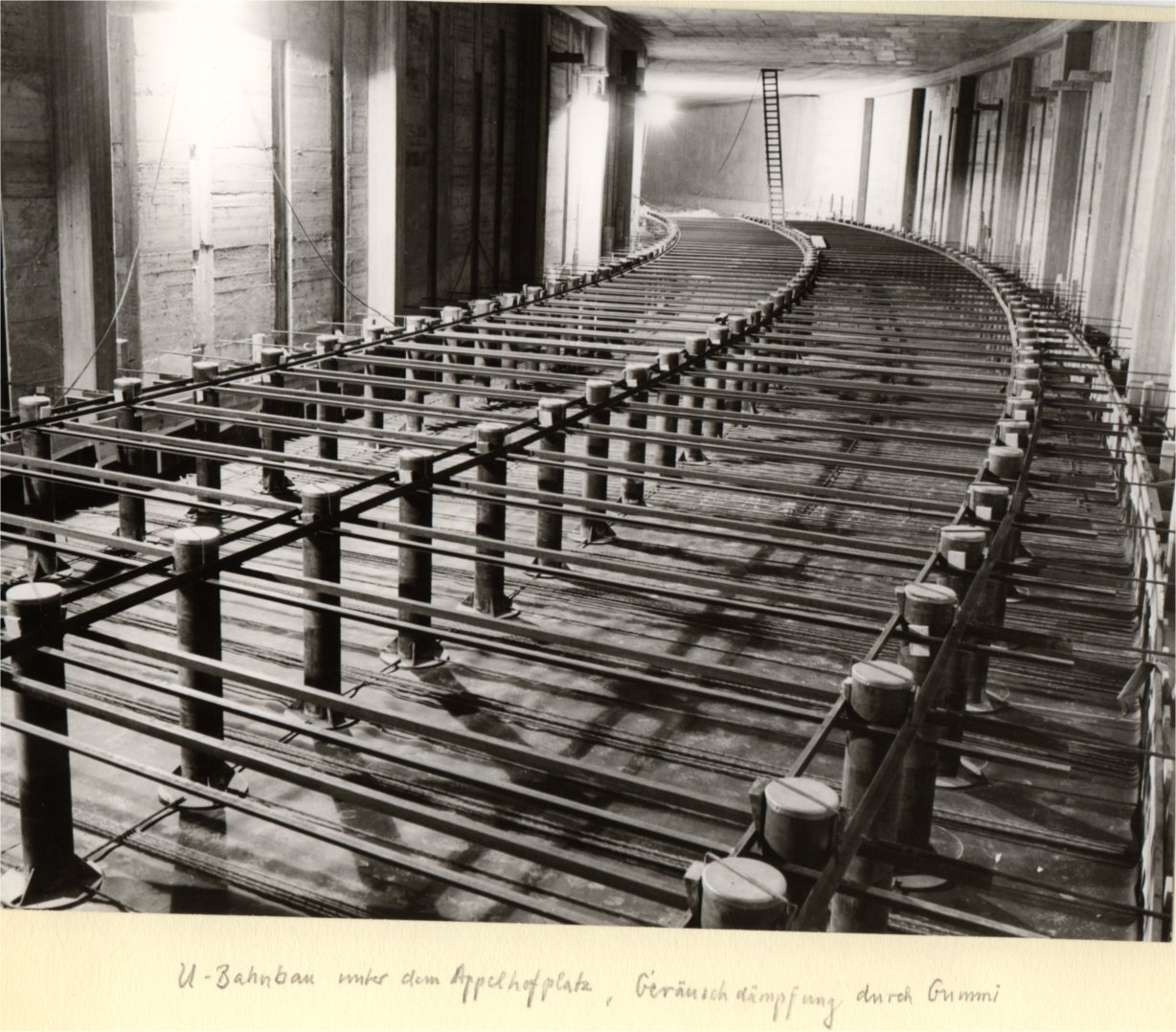

Kölner Ei

Geräuschdämmung

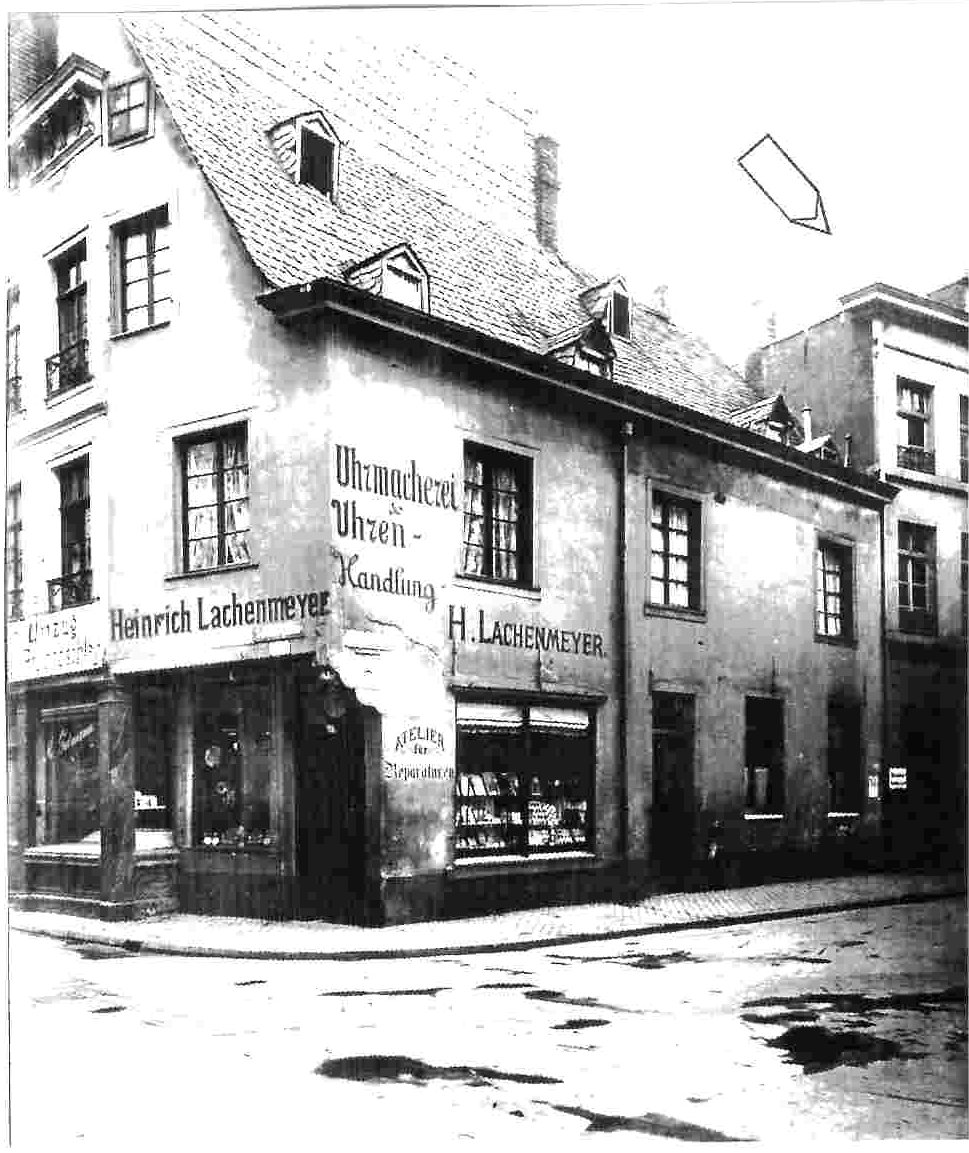

Druckerei Wilhelm

Clouth

Max Clouth ca.1950

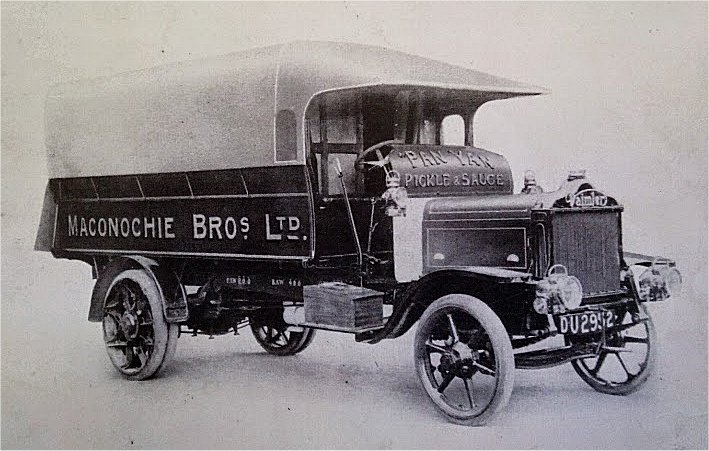

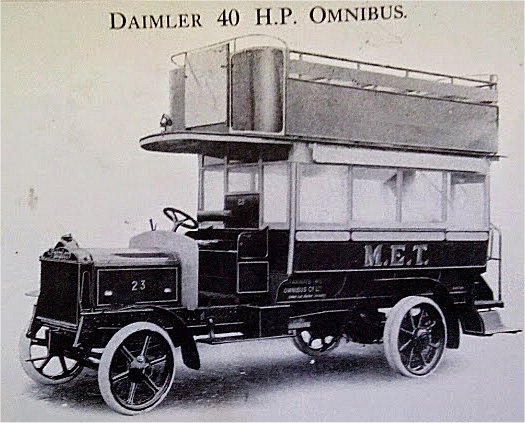

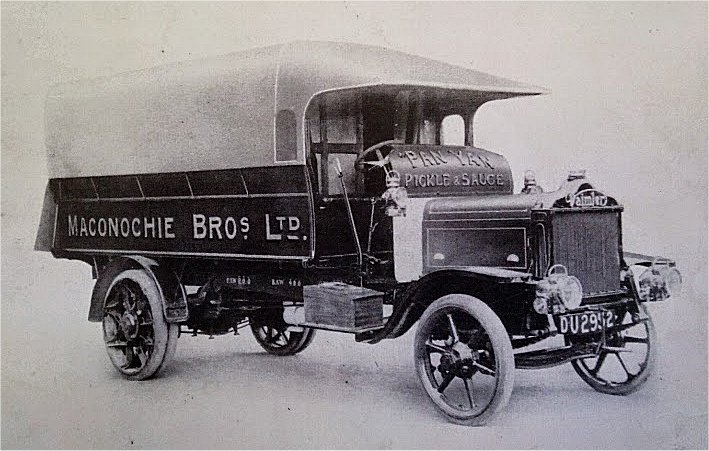

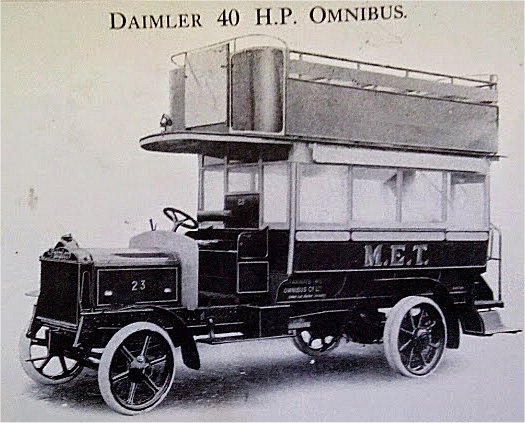

engl. Laster Daimler

Daimler Bus

Ebonit-Telefon

Dampfmaschinen

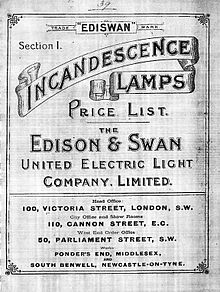

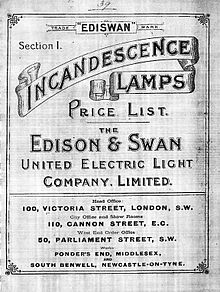

Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

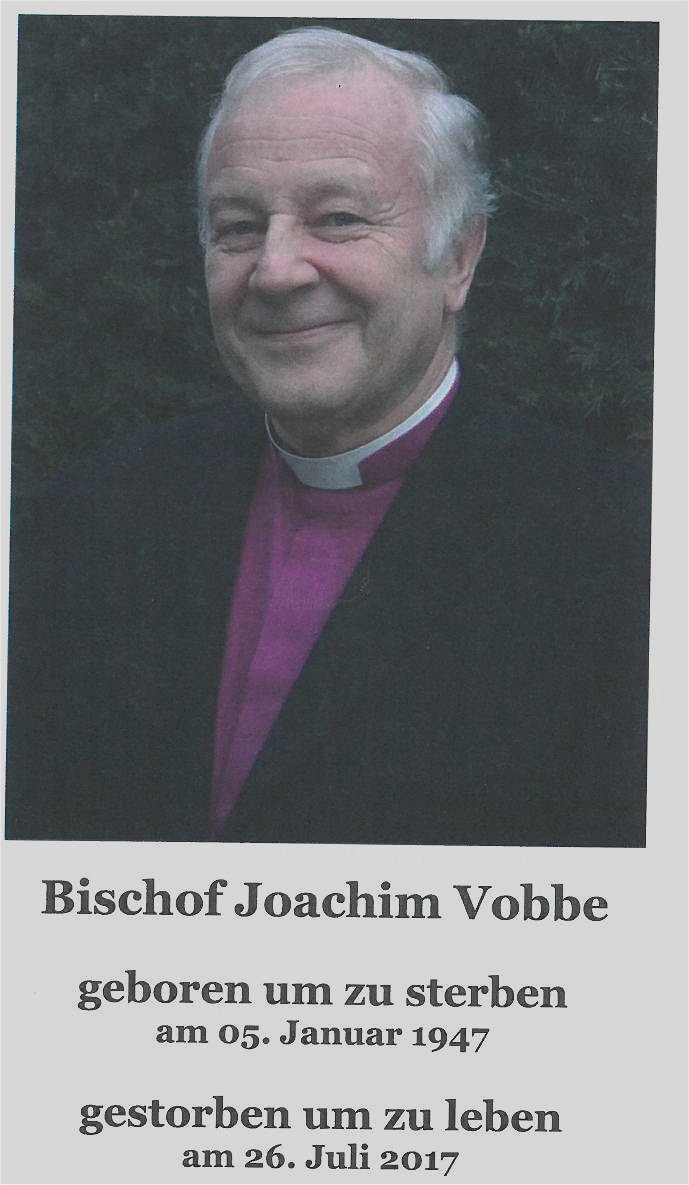

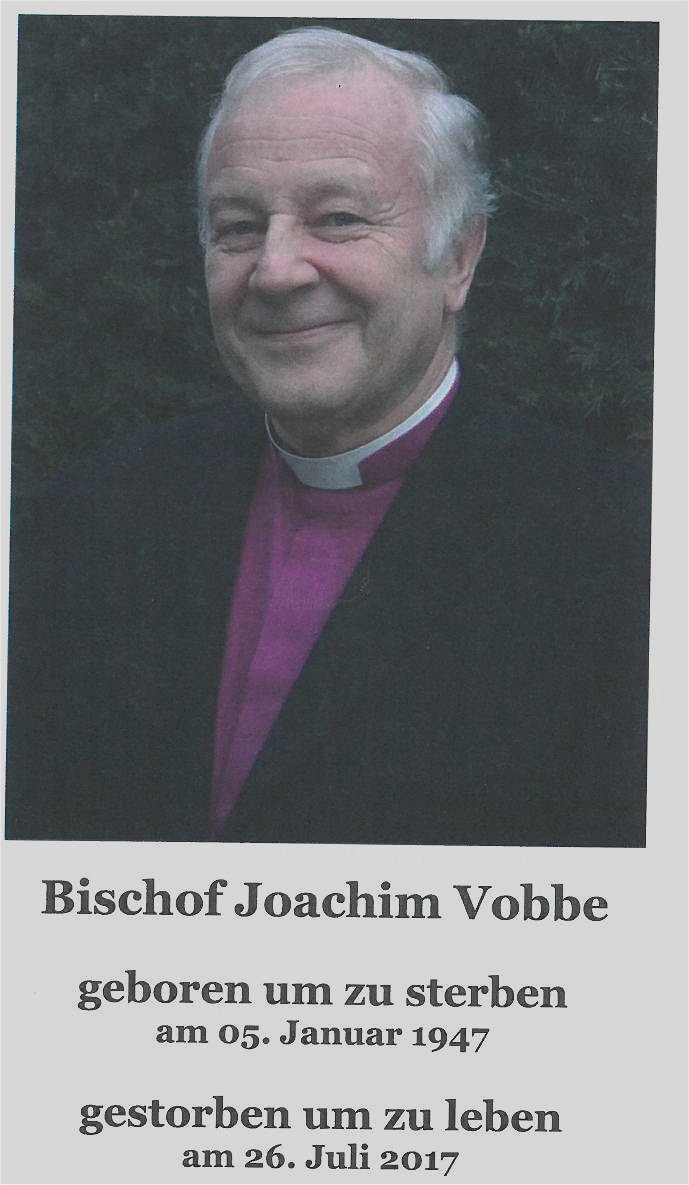

KNG Senatspräsident

J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

Pfarrer W. Kestermann

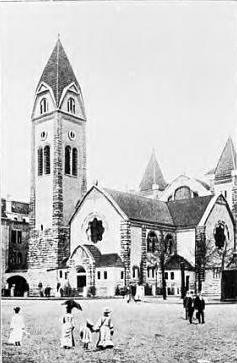

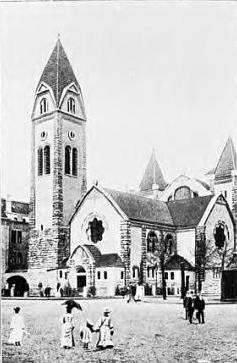

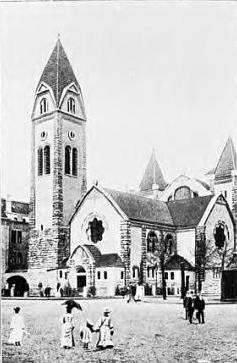

Alt-Katholische Kirche

Köln

Alte Alt-Kath. Kirche

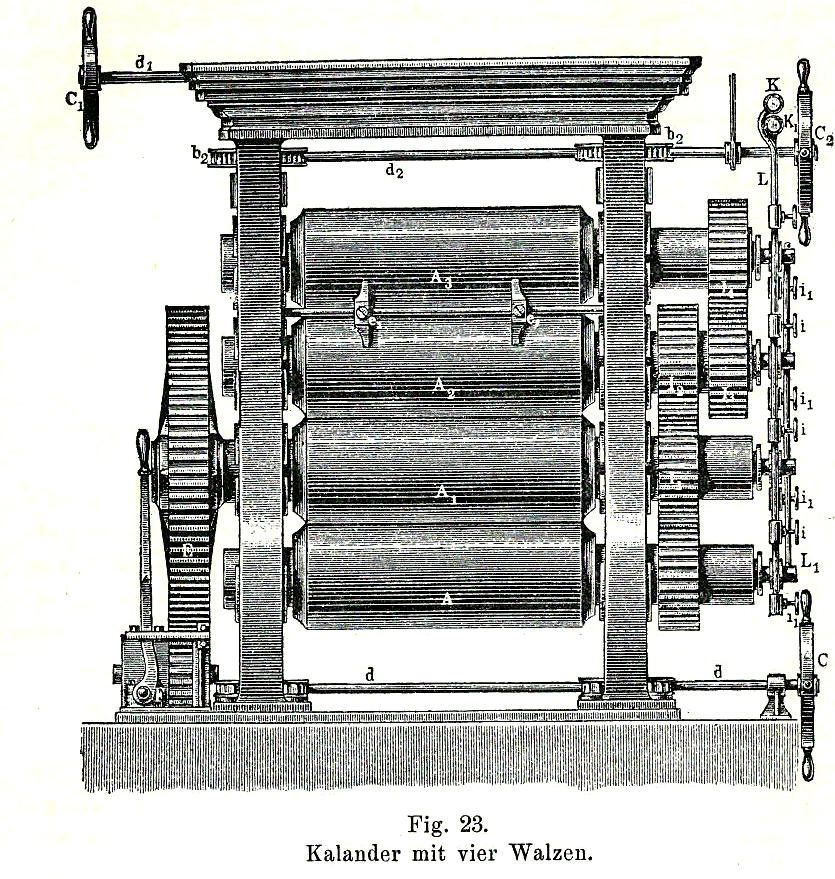

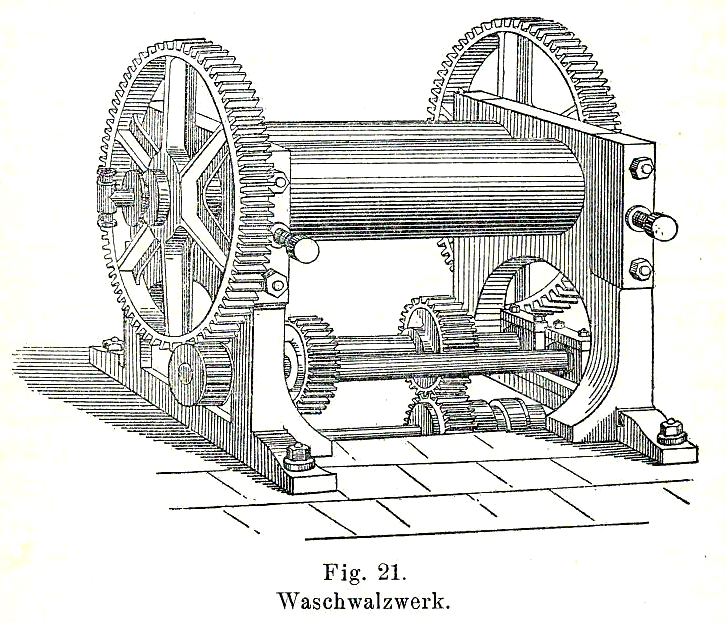

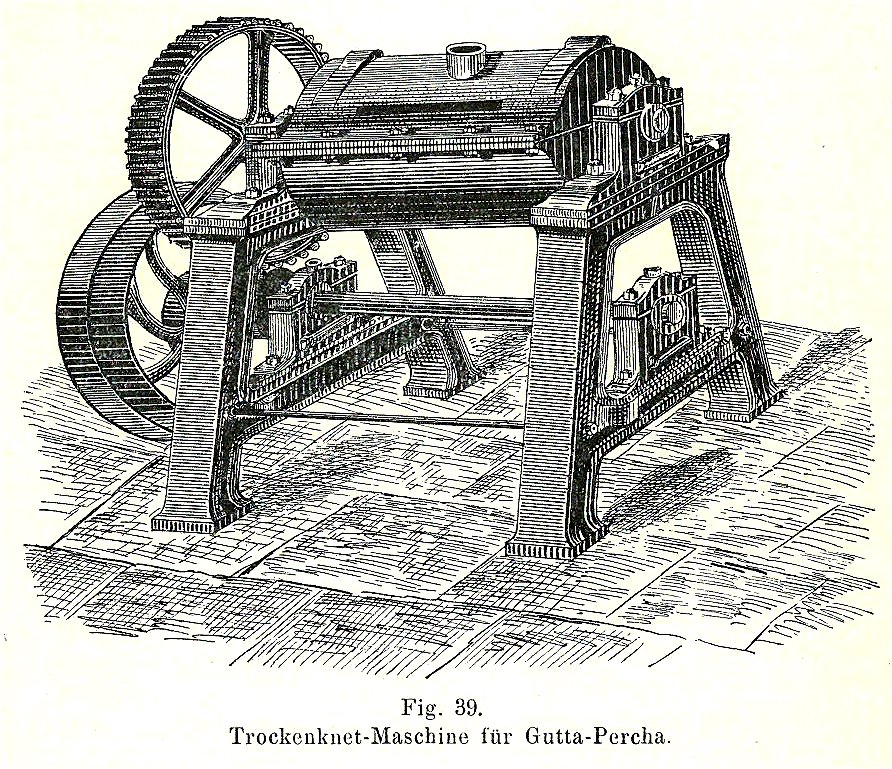

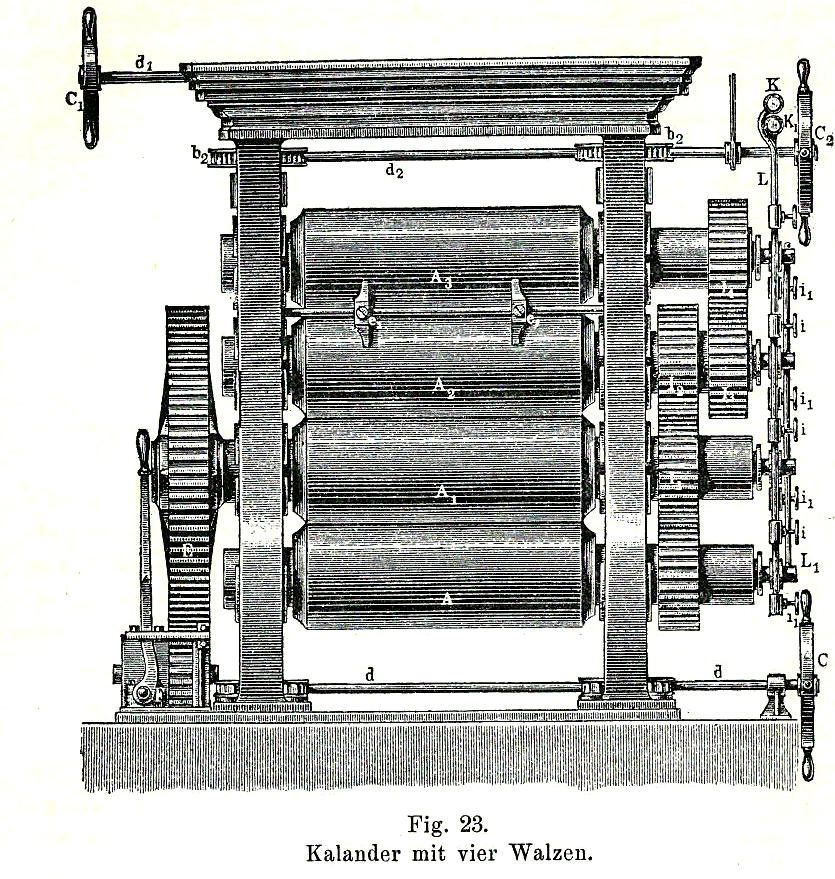

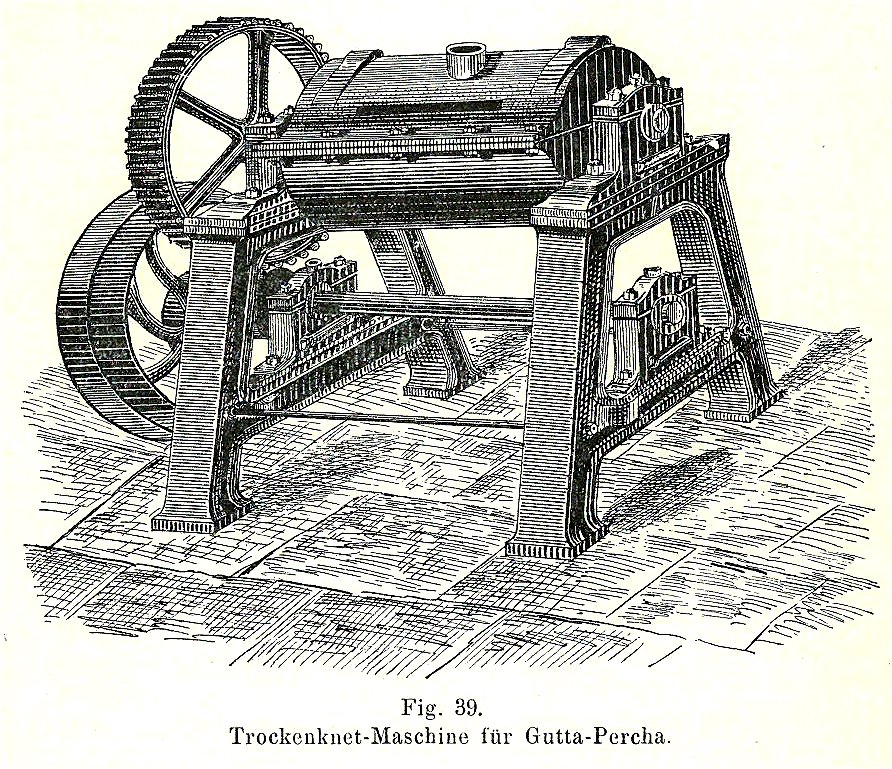

Walzwerk für Gummi

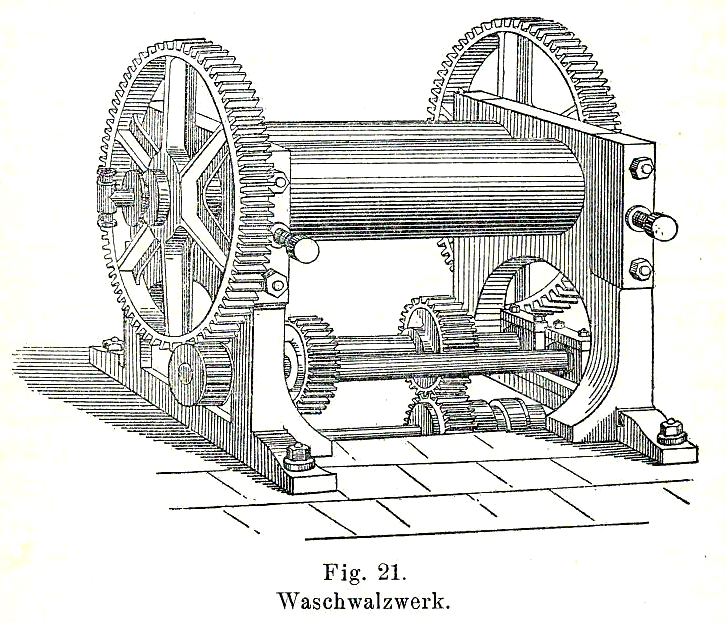

Walzwerk 2

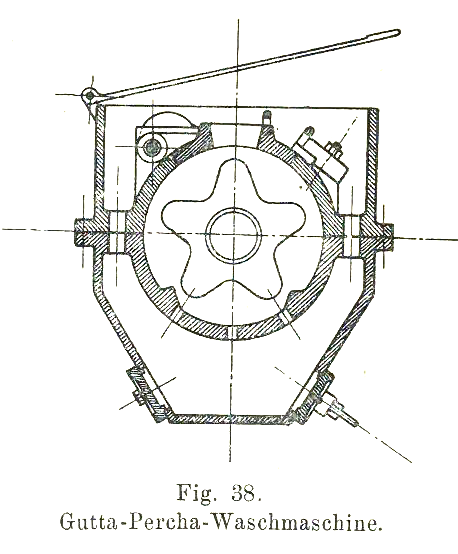

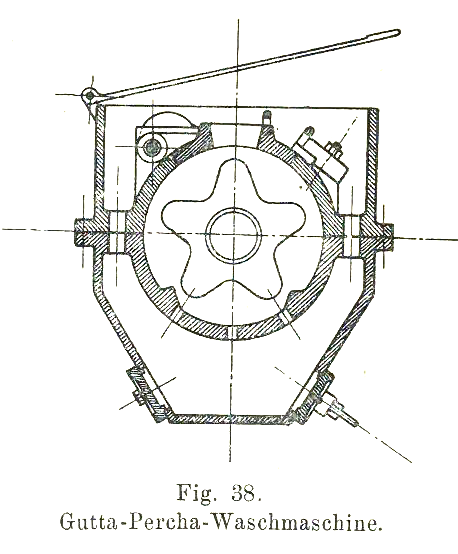

Guttapercha

Pflanze

Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth

Alt-Katholische Kirche

Köln

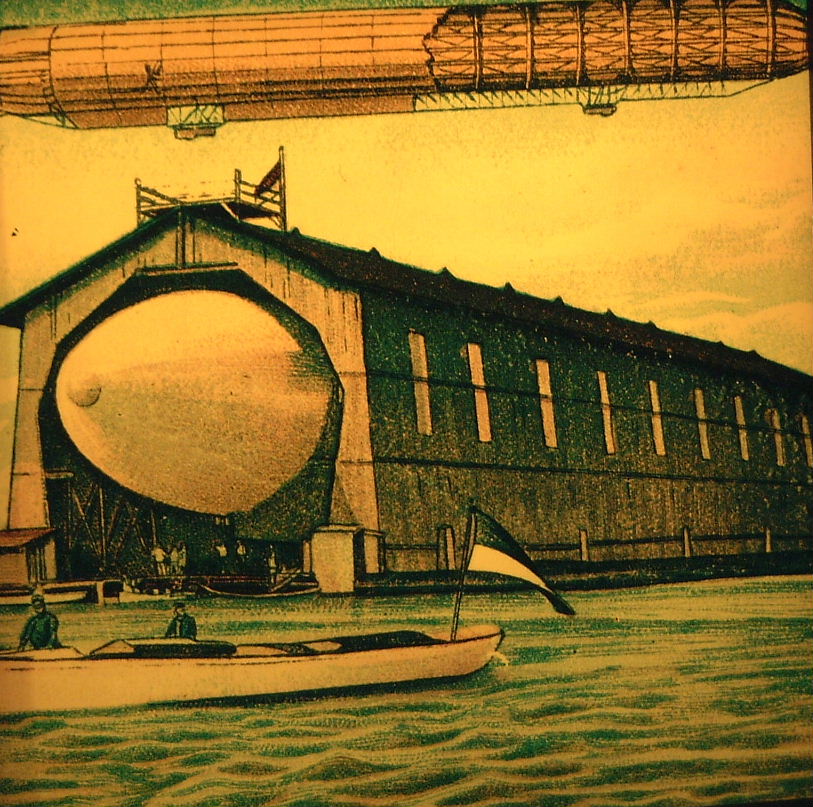

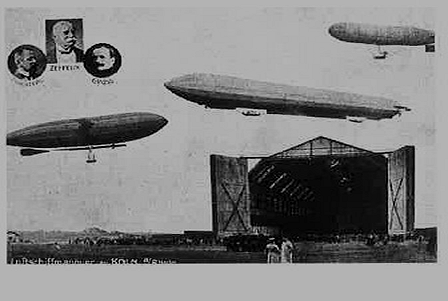

Ballonhalle

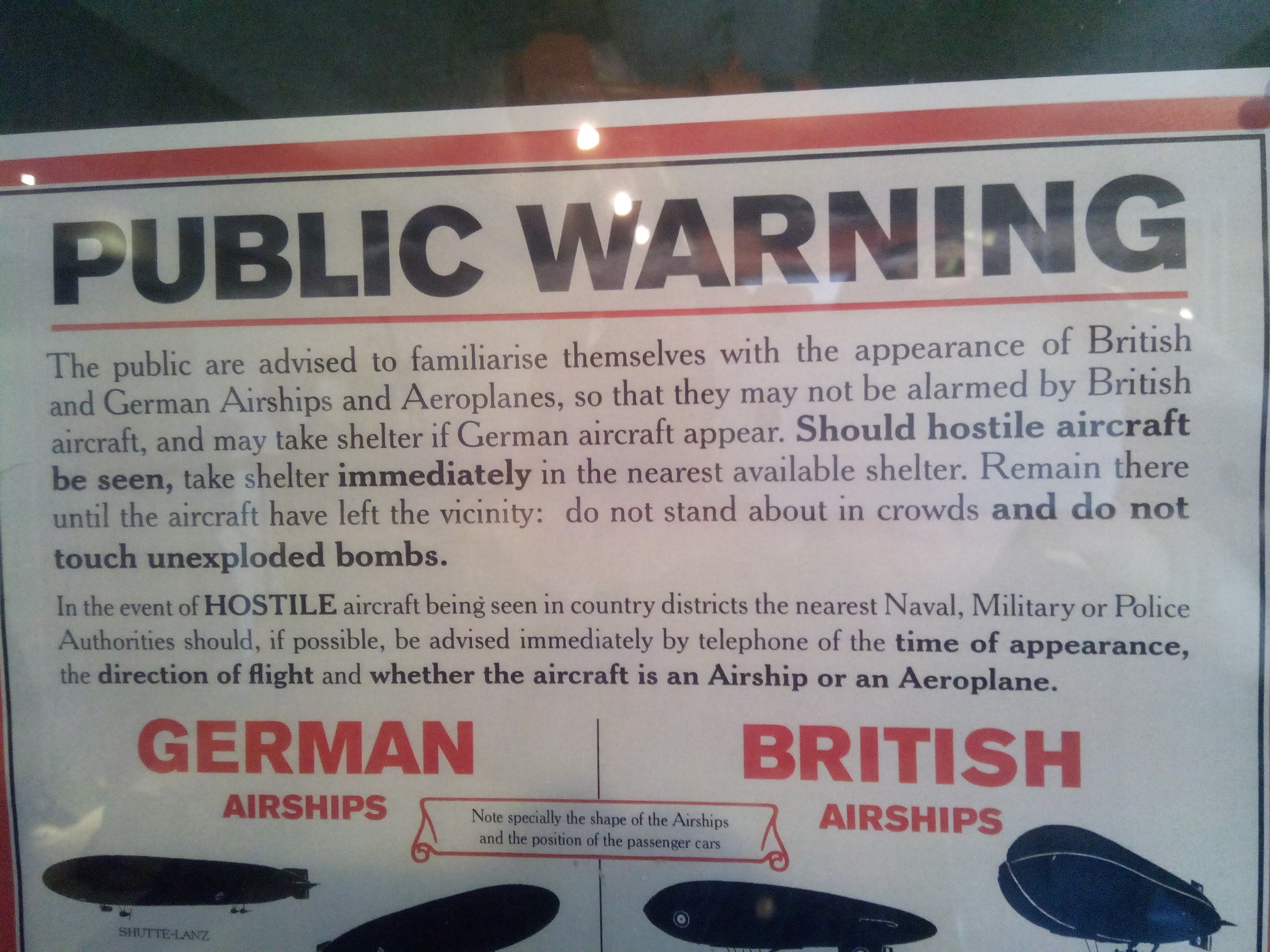

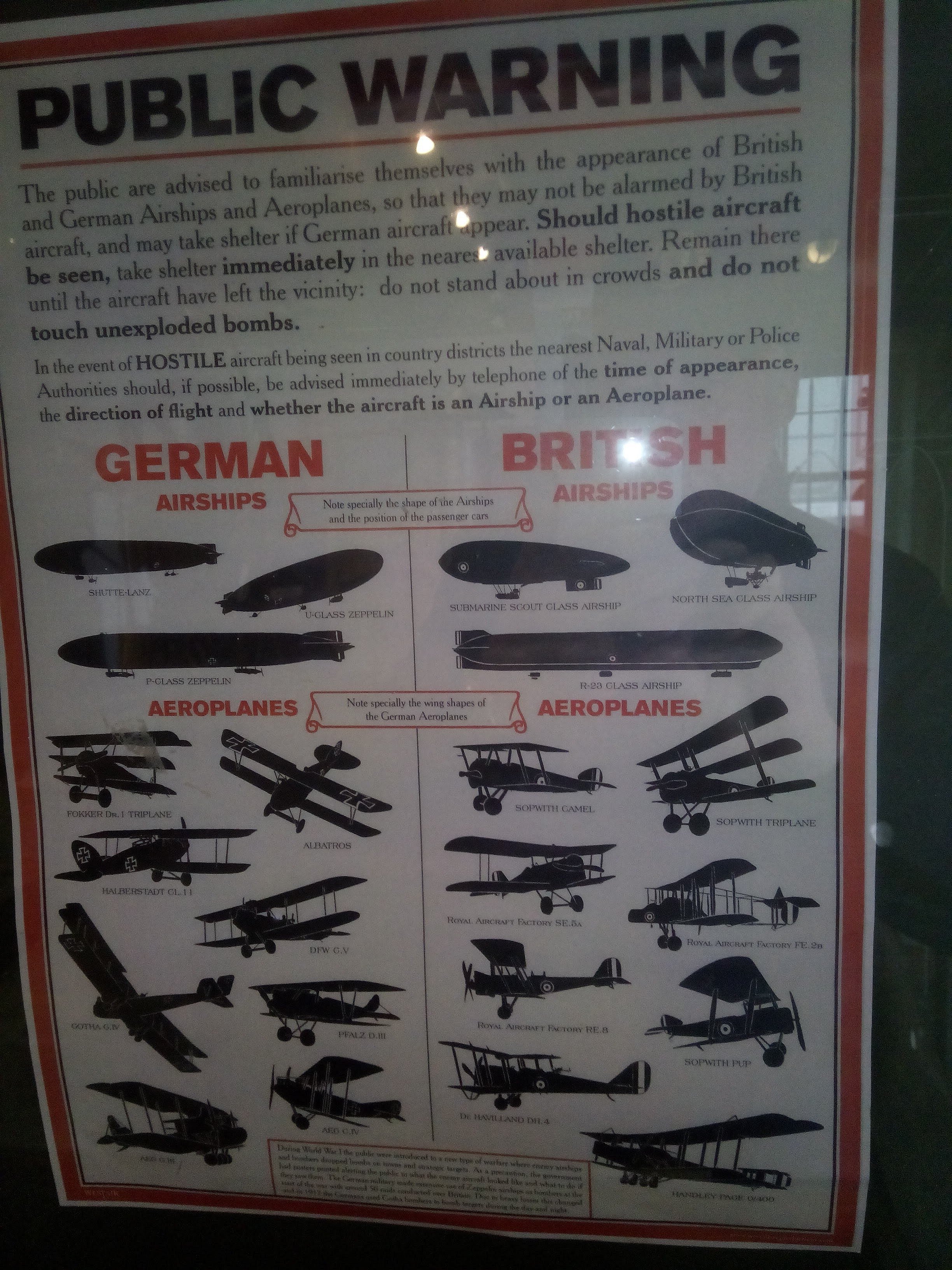

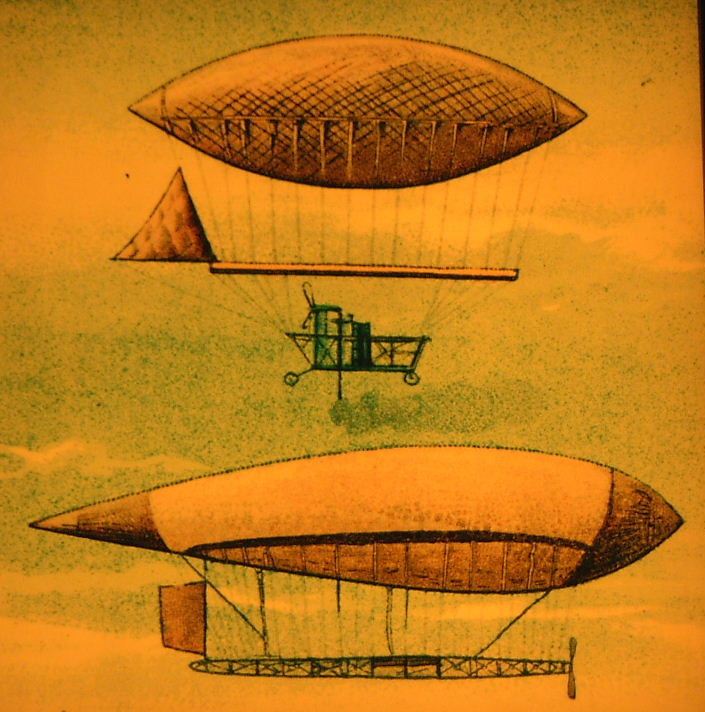

Flugobjekt-Wandel ab

1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets

Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk

Guttapercha Wäscher

Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth

LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche

Köln

Köln

Cölner Dom

Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug

| |

Luftschiff-Fahrt

Luftschiff History

"CLOUTH I. 1909"/1910

nach John

Duggan und Gisela Woodward

überarbeitet von Rechtsanwlt Jürgen P. Clouth

Lenkbares Luftschiff Clouth

Anfänge der Luftfahrtausstellung

Alter Kram?

Mitnichten, wie Zukunftsvorschläge zeigen

- Historie

speziell

-

Historie allgemein

-

Die Luftahrtgeschichte von Köln und der

Region, Teil 1

Lit.-Angabe:

Krause, Thorsten: Die Luftahrtgeschichte von Köln und der Region, Teil 1. Die

Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis 1912. Mit einem Geleitwort

von Dr. Edgar Meyer, Präsident der Stiftung Butzweiler Hof Köln. In: Pulheimer

Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde 2002, Bd. 26, S. 199-231.

- vom starren Luftschiff" Z1" Graf

Zeppelins zum lenkbaren Luftschiff "CLOUTH"

- Verbindungen zu Graf Zeppelin

- Aus Verdienst am Land, geplante Wappenverleihung durch

Kaiser ? kein Adligenprädikat wie "von" Clouth

- Luftschiff und Ballongeschichte

im 1. Weltkrieg

- Luftschiff-Fahrt der Moderne 2017

Der junge Franz

Clouth 1862

Clouth Kölner Familien-Wappen, eingetragen

1923, veranlaßt durch Sohn Max Clouth

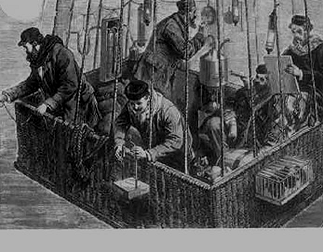

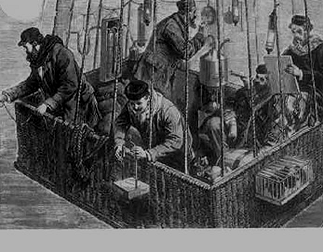

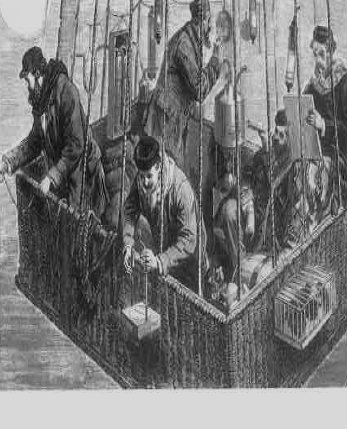

Zur Wende ins

20. Jahrhundert begann die Luftfahrt mit erfolgreichen Konstruktionen ernsthaft

zu werden. Die Ballonfahrt hatte durch wissenschaftliche Aufstiege in große

Höhen die Grundlagen für die Aviatik geschaffen. Im Ballon erforschte man die

Einflüsse der Atmosphäre auf den Menschen. Das Studium der Höhen-,

Sauerstoff- und Luftdruckverhältnisse führte zur Entwicklung von Flugmessgeräten,

die zuerst der aufkommenden Luftschifffahrt und später ab 1910 den Fliegern

dienten. Freiballone, Luftschiffe und Flugzeuge prägten die Luftfahrtgeschichte

von Köln. Der Butzweilerhof strahlte in technischer, wirtschaftlicher und

kultureller Hinsicht beispielhaft für die allgemeine Luftfahrtentwicklung nach

Köln und der Region aus. Die Architektur der nicht mehr existierenden

Luftschiffhalle und frühen Pflegeeinrichtungen von 1909-1918 war bemerkenswert.

Der Erweiterungsbau von 1936 im Stil der neuen Sachlichkeit und versehen mit

deutlichen Merkmalen der Bauhausarchitektur spiegelt ein Stück Technik- aber auch

Kulturgeschichte der Region wider. Das gesamte Gebäude-Ensemble steht heute

unter Denkmalschutz

(Thorsten Krause, die Luftfahrtgeschichte von Köln und der Region, Teil 1)

Luftschiffahrt Cöln

1909

um 1909

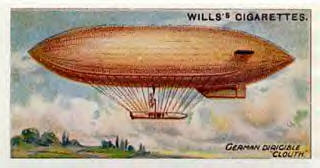

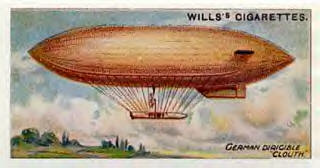

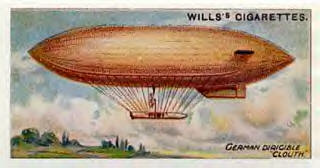

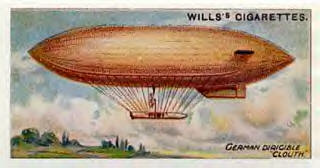

Die Tabakfabrikation Wills in England gab

im Rahmen von Zigarettenpacks Themenbilder an die Käufer und mit Abschluß z.B.

der Zeppelinaktion oder Polizeiautos, Feuerwehren ein vorgegebenes Album, in

welches die Sammelbilder eingeklebt werden konnten. Diese Albumwerbung zeigte

sich als sehr erfolgreich nicht nur bei reinen Sammlern, vielmehr z.B. auch in

der breiten Raucherbevölkerung

-

vom starren Luftschiff Z1 zum lenkbaren

Luftschiff "CLOUTH" u.a

-

-

-

Deutsches Luftschifffahrt-Museum

Deutsches Luftschifffahrt-Museum

-

Butzweilerhof Video

Butzweilerhof Video

Die

Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Cöln bis 1912

(english Video)

I.

Einleitung

In Frankreich ist mit

dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit

geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat

finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt

überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des

Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist

man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht

bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit

Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1] In Frankreich ist mit

dem Aufstieg einer Montgolfiere 1783 der Traum vom Fliegen Wirklichkeit

geworden, dort werden von diesem Zeitpunkt an Ballonexperimente vom Staat

finanziell und ideell gefördert. Außerhalb Frankreichs ist die Ballonfahrt

überwiegend auf private Initiativen angewiesen. In der Kleinstaaterei des

Deutschen Reiches fehlt ein zentrales Interesse an der Ballonfahrt. Hier ist

man seitens der jeweiligen Landesherren – bis auf wenige Ausnahmen – nicht

bereit, großzügige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, „welche in jener Zeit

Ballonexperimente in größerem Rahmen überhaupt erst ermöglichten.“[1]

Die Geschichte der

frühen deutschen Ballonfahrt weist gegenüber dem klassischen Land der

Ballonfahrt Frankreich, wo aerostatische Unternehmungen und Experimente meist

den Höhepunkt von Feierlichkeiten, Gebäudeeinweihungen, Brückeneröffnungen und

Ausstellungen darstellen, nur wenige repräsentative Ereignisse auf. Gleichwohl sind für

das Jahr 1783 bereits Versuche mit unbemannten Ballonen in deutschen Städten

überliefert, so z. B. am 23. Dezember in Darmstadt und am 27. Dezember in

Berlin. Es handelt sich dabei allerdings vermutlich eher um Schauvorstellungen

als um ernsthafte aerostatische Experimente, wie sie z. B. der

Benediktinerpater Ulrich Schiegg mit seinem Heißluftballon in Ottobeuren/Bayern

am 9. und 22. Januar 1784 durchführt.[2]

Erst am 3. Oktober

1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in

Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard

leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und

macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4] Erst am 3. Oktober

1785 erfolgt in Frankfurt a. Main der erste Aufstieg eines bemannten Ballons in

Deutschland.[3] Der Franzose Jean-Pierre Blanchard

leitet damit eine Reihe von Ballonvorführungen auf deutschem Boden ein und

macht damit die Ballonfahrt auch im Deutschen Reich allgemein bekannt.[4]

Im folgenden

wird die Geschichte der Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis

1912 skizziert. Ausgehend vom Ende des 18. Jhs. schließt dieser chronologische

Abriß mit der Gründung der militärischen Fliegerstation „Butzweilerhof“ im

Jahre 1912 ab. Der Fokus der Schilderung liegt auf den Luftfahrzeugen „Leichter

als Luft“ und den damit verbundenen Ereignissen innerhalb der Domstadt.

Speziell der Freiballon ist bis zu Beginn des 20. Jhs. das einzige Luftfahrzeug

von Bedeutung; Luftschiffe oder Flugzeuge – später dominierend – sind noch

nicht ganz ausgereift, denn noch fehlt diesen Luftfahrzeugen ein geeigneter

Antrieb. Der Beginn der Motorfliegerei in Köln mit den Luftfahrzeugen „Schwerer

als Luft“ wird im Kontext dieser Betrachtung weitestgehend ausgenommen. Jenes

Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte bedarf einer separaten Darstellung, denn es

ist ebenso vielschichtig wie ereignisreich und von Flugpionieren geprägt, wie

dieses, welches hier geschildert werden soll. Im folgenden

wird die Geschichte der Anfänge der Ballon- und Luftschifffahrt in Köln bis

1912 skizziert. Ausgehend vom Ende des 18. Jhs. schließt dieser chronologische

Abriß mit der Gründung der militärischen Fliegerstation „Butzweilerhof“ im

Jahre 1912 ab. Der Fokus der Schilderung liegt auf den Luftfahrzeugen „Leichter

als Luft“ und den damit verbundenen Ereignissen innerhalb der Domstadt.

Speziell der Freiballon ist bis zu Beginn des 20. Jhs. das einzige Luftfahrzeug

von Bedeutung; Luftschiffe oder Flugzeuge – später dominierend – sind noch

nicht ganz ausgereift, denn noch fehlt diesen Luftfahrzeugen ein geeigneter

Antrieb. Der Beginn der Motorfliegerei in Köln mit den Luftfahrzeugen „Schwerer

als Luft“ wird im Kontext dieser Betrachtung weitestgehend ausgenommen. Jenes

Kapitel Kölner Luftfahrtgeschichte bedarf einer separaten Darstellung, denn es

ist ebenso vielschichtig wie ereignisreich und von Flugpionieren geprägt, wie

dieses, welches hier geschildert werden soll.

Die vorliegende

Darstellung stützt sich hauptsächlich auf die von der Stiftung Butzweilerhof

Köln zusammengestellten und dort archivierten Dokumente und Aufzeichnungen.[5] Ergänzend werden

allgemeine Literatur zur Geschichte der Luftfahrt sowie entsprechende Dokumente

aus Archiven herangezogen, um das Bild abzurunden.

II

Zivile und militärische Ballon- und Luftschifffahrt

II.

1 Zivile Ballon- und Luftschifffahrt

Der erste Versuch, in

Köln die Luft zu erobern, der allerdings ergebnislos blieb, ist für Jahr 1785

überliefert. Als Jean-Pierre Blanchard auf seiner Rundreise durch das Deutsche

Reich am 21. Oktober 1785 in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die

Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der

Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es

sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein

Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine

öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des

Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt

Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7] Der erste Versuch, in

Köln die Luft zu erobern, der allerdings ergebnislos blieb, ist für Jahr 1785

überliefert. Als Jean-Pierre Blanchard auf seiner Rundreise durch das Deutsche

Reich am 21. Oktober 1785 in Köln eintrifft, richtet dieser eine Anfrage an die

Stadt, in der rheinischen Metropole mit seinem Ballon aufsteigen zu dürfen. Der

Kölner Stadtrat lehnt Blanchards Gesuch ab: Die Stadtväter argumentieren, es

sei vermessen gegen Gottes Barmherzigkeit, derartiges zu unternehmen.[6] Die Stadt Köln erläßt ein

Startverbot und gestattet dem gelernten Mechaniker und Ingenieur lediglich eine

öffentliche Präsentation seines Ballons. Mit der Genehmigung des

Ballonaufstiegs zweieinhalb Wochen zuvor zeigte sich der Rat der Stadt

Frankfurt a. Main aufgeschlossener als die Domstadt.[7]

Die ablehnende

Haltung der Kölner Ratsherren ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass

den Zeitgenossen der Ballon als Symbol der Aufklärung und des technischen

Fortschritts galt, manchen sogar als Menetekel für Umwälzung und Umsturz. Von

diesen politischen Dimensionen möchte die mehrheitlich bürgerlich konservative

Bevölkerung und die auf Ruhe und Ordnung bedachte Domstadt vermutlich Abstand

nehmen.[8]

Trotz dieser

Besorgnis seitens der Stadt lassen sich Ballonaufstiege nicht restlos aus dem

Kölner Umland bzw. dem Rheinland fernhalten.[9] Im Mai bzw. Juni und Juli

des Jahres 1788 läßt der Landphysiker des Amtes Monheim, Georg Haffner, in

Deutz einen Ballon eigener Bauart steigen;[10] sein Vorhaben hat Haffner

per Zeitungsanzeige im Vorfeld bekannt gegeben.[11] Erst nach Ausräumung

einiger Bedenken des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten Maximilian Franz,

erteilt ein Deutzer Amtmann - Deutz ist damals noch Nachbarstadt von Köln[12] - mit Zustimmung der

Kölner Stadtherren Haffner die Erlaubnis für seine Ballonvorführung.[13] Weitere Ballonaufstiege

von Haffner, ob ohne oder mit menschlicher Besatzung, scheinen ausgeblieben zu

sein. Dafür treffen nach Haffners Abreise aus Deutz beim dortigen Amtmann

mehrere Beschwerdebriefe ein, die dem Aeronauten Zahlungsversäumnisse

nachsagen.[14]

Ähnlich wie der

Franzose Jean-Pierre Blanchard, dem „Ballonfahrer der ersten europäischen

Luftfahrtbegeisterung,“[15] ist Georg Haffner einer

der wenigen professionellen Luftfahrer, die es zum Ende des 18. Jhs. in Europa

offenbar gegeben hat. Er gehört zu der Gruppe von Schausteller-Aeronauten, die

dem Vorbild Blanchards folgen und die Ballonfahrt aus echter Begeisterung

beruflich betreiben. Häufig müssen sie aus den Einnahmen ihrer Vorstellungen

den Bau ihrer Ballone selbst finanzieren. Zu dieser Zeit ist es nur wenigen

Personen vorbehalten, selbst aufzusteigen. Die Ballonfahrer nennen sich selbst

‘Aeronauten’ oder zu deutsch „Luftschiffer“; als

„Kapitäne“ „fahren“ sie im „Luftmeer“ und kleiden sich in Marineuniformen.

Im Verlauf des 19.

Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente

Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten

Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf

Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine

Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und

Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere

Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es

vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen

durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von

internationalem Ruf.“[16] Im Verlauf des 19.

Jhs. erfreuen sich Ballonvorführungen durch berühmte und weniger prominente

Aeronauten zunehmender Beliebtheit. Neben den Veranstaltungen in bekannten

Vergnügungszentren vor einem ‘gehobenen’ Publikum, spielt der Ballon auf

Jahrmärkten und Volksfesten ebenfalls eine attraktive Rolle. Durch eine

Bereicherung des bisherigen Flugprogramms, es kommen Fallschirmabsprünge und

Nachtfahrten hinzu, werden die Voraussetzungen für eine erhöhte und breitere

Publikumswirksamkeit des Ballons geschaffen. Anfangs sind es

vornehmlich ausländische Aviatiker, die in Deutschland Ballonvorführungen

durchführen: „Deutschland besaß auch im 19. Jahrhundert keine Ballonfahrer von

internationalem Ruf.“[16]

Entsprechend erfolgen

auch in Köln zahlreiche Aufstiege vorwiegend von französischen und englischen

‘Aeronauten’. Derartige Vorführungen könnten die Aeronauten Sinval und Guerin

im April und Mai des Jahres 1808 in Köln veranstaltet haben. In den Kölner

Zeitungen „Gazette Française de Cologne“ und „Der Verkündiger“ werden von ihnen

mehrfach Inserate geschaltet.[17] Darin geben sie ihre

Absicht bekannt, einen Ballon aufsteigen zu lassen, vom dem Monsieur Guerin

dann mit einem Fallschirm abspringen wird.

Anfang Mai 1847 gibt

der Engländer Charles Green[18] in der Domstadt ein

Gastspiel, bei dem er zwei Ballonstarts durchführt.[19] Während seines

Aufenthalts stellt Green seinen Ballon samt eines

verbesserten Fallschirms zur Besichtigung aus. Green zählt zu den

berühmtesten und erfolgreichsten Aeronauten des 19. Jhs. In seinem

selbstkonstruierten ‘Royal Vauxhall Ballon’ gelingt ihm am 7./8. November 1836

eine spektakuläre Fahrt von London bis in das Herzogtum Nassau.

Im März 1878 bittet

Gustave Landreau, ein Aviatiker aus Brüssel, beim Kölner Polizeipräsidenten um

die Erlaubnis, am 15. und 19. Mai 1878 gemeinsam mit seinem Kollegen Palont in

der Stadt aufsteigen zu dürfen.[20]

Eine bemerkenswerte

Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist

Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den

Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen

Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von

luftfahrtbegeisterten Menschen.[21] Im Jahre 1889 findet sich Wolff in

Köln als Ingenieur und schriftführender Vorsitzender des „Ballon-Sport-Clubs

Cöln, gegr. 1888“ wieder; 1890 gründet er als Pendant zum Berliner Vorgänger

den „Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, Cöln“ und avanciert zum

Chefredakteur des Sammelwerks „Das Luftschiff“.[22] Seit den 1880er Jahren

führt der Aeronaut als ständige Attraktion im Riehler „Goldenen Eck“[23] Ballonfahrten mit

Passagieren durch, die ihn über die Grenzen Kölns bekannt machen. So nutzt

Wolff seine praktischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Luftschifffahrt zum

Geldverdienen. Eine bemerkenswerte

Persönlichkeit der Kölner Ballongeschichte des ausgehenden 19. Jhs. ist

Maximilian Wolff. Der gelernte Buchbindermeister gehört zu den

Gründungsmitgliedern des am 8. September 1881 in Berlin gegründeten „Deutschen

Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“, des ältesten Zusammenschlusses von

luftfahrtbegeisterten Menschen.[21] Im Jahre 1889 findet sich Wolff in

Köln als Ingenieur und schriftführender Vorsitzender des „Ballon-Sport-Clubs

Cöln, gegr. 1888“ wieder; 1890 gründet er als Pendant zum Berliner Vorgänger

den „Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, Cöln“ und avanciert zum

Chefredakteur des Sammelwerks „Das Luftschiff“.[22] Seit den 1880er Jahren

führt der Aeronaut als ständige Attraktion im Riehler „Goldenen Eck“[23] Ballonfahrten mit

Passagieren durch, die ihn über die Grenzen Kölns bekannt machen. So nutzt

Wolff seine praktischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Luftschifffahrt zum

Geldverdienen.

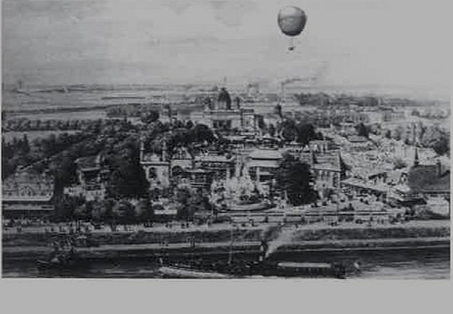

Spektakulär ist die

Vorführung am späten Abend des 10. Juni 1889 während der „Allgemeinen

Ausstellung für Hausbedarf und Nahrungsmittel“ im Riehler „Goldenen Eck“.[24] An einem ca. 50 m langen

Seil zieht sein Ballon ‘Hohenzollern’ eine „Zusammenstellung verschiedener

Feuerwerkskörper“ hinter sich her, so der Bericht einer Kölner Zeitung.[25] In einiger Höhe zündet

Wolff zahlreiche bunte Leuchtkugeln, die den Himmel über Köln illuminieren.

Zwei Tage zuvor

passierte Wolff im Rahmen der dort gleichzeitig stattfindenden „Internationalen

Sportausstellung“[26]

ein Missgeschick: Sein Ballon ‘Colonia’ platzte während des Füllens, in aller

Eile wurde der kleinere mit Namen ‘Schwalbe’ startklar gemacht.[27] Etwa ein Jahr später, am

7. Juli 1890, passiert Wolff erneut ein Malheur, diesmal mit schwerwiegenderen

Folgen: Auf einer Fahrt von Köln nach Bensberg wird sein Ballon ‘Stollwerck’

während der Landung von einer plötzlich auftretenden Windböe erfasst. Dieser

reißt einen der acht Landarbeiter, die bei der Landung helfen, den noch im Korb

befindlichen Passagier Peter Schmitz, der u. a. Präsident der Blauen-Funken

ist, sowie Wolff selbst mit sich in die Höhe. Kurz darauf stürzt der

Landarbeiter ab und verletzt sich schwer, Peter Schmitz und Wolff können später

unverletzt den Ballon verlassen. Im Anschluss an diese Ereignisse wird Wolff

seitens der Behörden vorgeworfen, das Leben seiner Passagiere fahrlässig aufs

Spiel zu setzen.[28]

Offenbar hat die

Verbreitung dieser Ballon-Unfallgeschichte, die Gegenstand zahlreicher

Zeitungsartikel ist,[29] die Bevölkerung

sensibilisiert. Von den Behörden wird zunehmend verlangt, dass durch genaue

Prüfungen von Anfragen für Ballonaufstiege ähnliche Vorgänge zukünftig

vermieden werden sollen. So erreicht den Kölner Polizeipräsidenten am 19. Mai

1894 ein Brief, in dem davor gewarnt wird, dem Luftschiffer Robert Feller,

genannt Ferrel, die Erlaubnis für einen Ballonaufstieg in Köln zu erteilen.[30] Feller, so der Verfasser

des Briefes, gefährde wegen seiner Trinksucht seine Passagiere. Welche

konkreten Maßnahmen eingeleitet werden, ist nicht bekannt; ein Jahr später ist

Ferrel wieder bei seiner Berufsausübung im Riehler „Goldenen Eck“ anzutreffen.[31] Hier tritt „Kapitän“

Ferrel zusammen mit der bekannten Luftschifferin „Miss Polly“ auf. Zu „Miss

Pollys“ Attraktionen gehört der Aufstieg an einer Strickleiter, die unter dem

Ballonkorb hängt.„Miss Polly“, die mit

bürgerlichem Namen Luise Giese geb. Schleifer heißt, gehört, neben der

bekannteren Frankfurter Fallschirmartistin und Ballonfahrerin Käthe Paulus, zu

den wenigen Frauen in diesem Gewerbe.[32] Da beide Frauen in

Matrosenkostümen auftreten sowie den Künstlernamen „Miss (mit zwei ‘s’) Polly“

bzw. „Miß (mit ‘ß’) Polly“ tragen und somit nur anhand der unterschiedlichen

Schreibweise zu unterscheiden sind, werden sie häufig verwechselt. Beide

Aeronautinnen gastieren im Rheinland, daneben werden ihnen auch Engagements in

zahlreichen Städten des Auslandes angeboten.

Auch für die Entwicklung der Ballon- und

Luftschifftechnik gehen von Köln im 19. Jh. sowie zu Beginn des 20. Jhs.

wichtige Impulse aus. Bereits 1861 beschäftigt sich Paul Haenlein, Mitglied des „Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“,[33] angeblich in

Köln-Bayenthal mit dem Bau eines Luftschiffmodells, mit dem ihm im Oktober 1871

einige Flugversuche gelungen sein sollen.[34] Haenlein, dessen

grundlegende Bedeutung seiner Arbeiten für die Entwicklung und den Bau von

Luftschiffen allerdings weithin unbeachtet geblieben ist, wird 1872 mit dem Bau

eines lenkbaren Luftschiffes bekannt.[35]

„Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschiffahrt“,[33] angeblich in

Köln-Bayenthal mit dem Bau eines Luftschiffmodells, mit dem ihm im Oktober 1871

einige Flugversuche gelungen sein sollen.[34] Haenlein, dessen

grundlegende Bedeutung seiner Arbeiten für die Entwicklung und den Bau von

Luftschiffen allerdings weithin unbeachtet geblieben ist, wird 1872 mit dem Bau

eines lenkbaren Luftschiffes bekannt.[35]

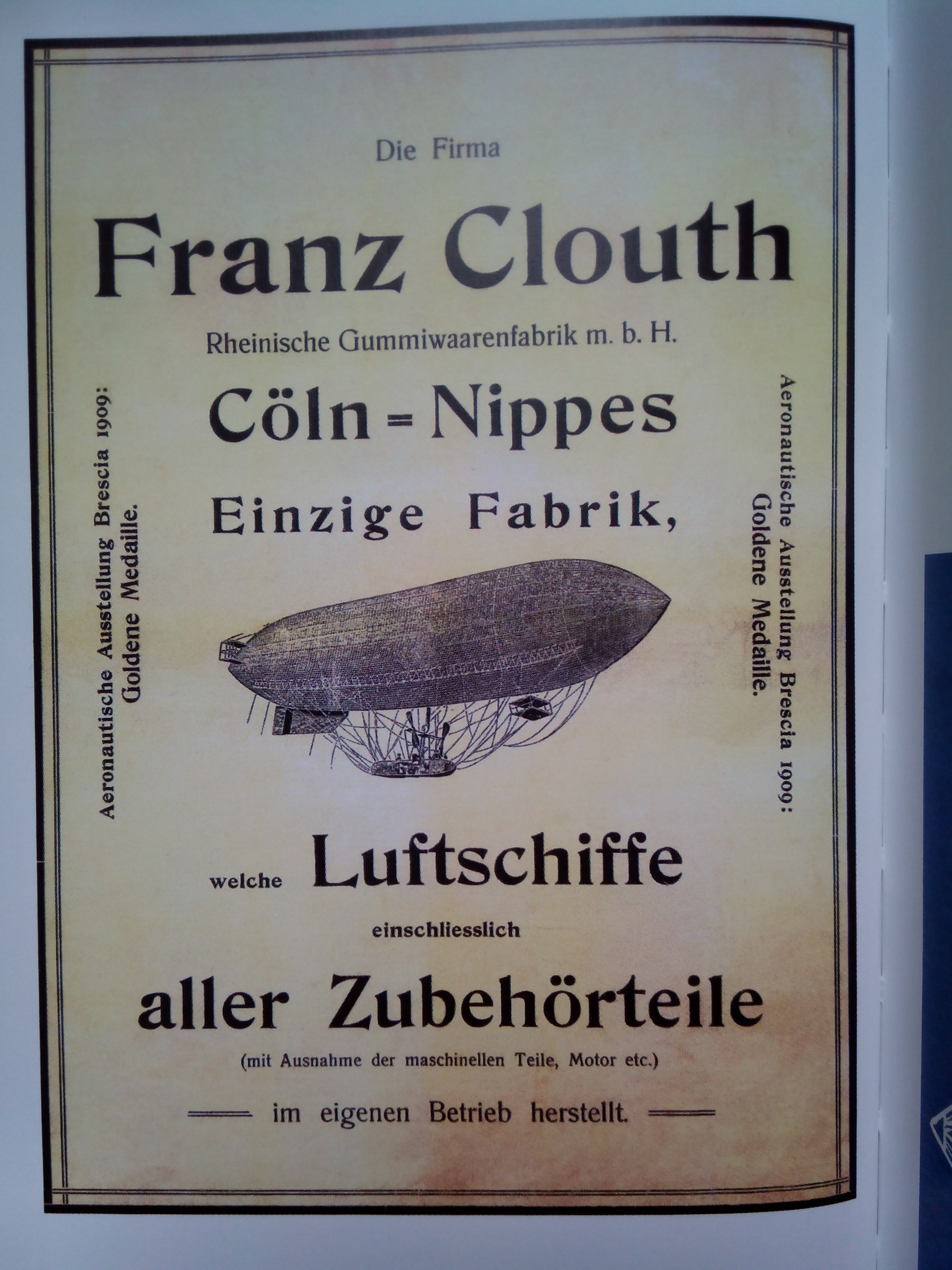

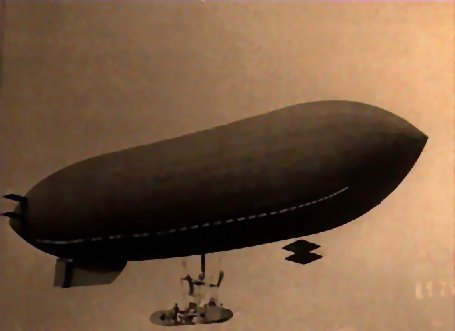

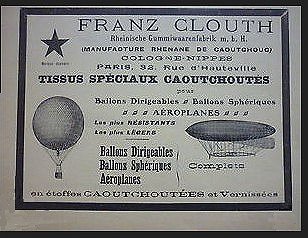

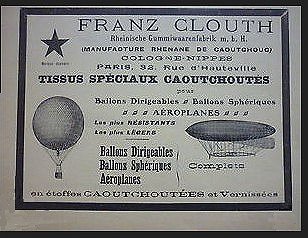

Einen

wichtigen Beitrag sowohl zur Kölner als auch zur allgemeinen Entwicklung der

Luftfschifffahrt sowie zum städtischen Industrialisierungsprozess leistet der

Kölner Fabrikant Franz Clouth mit seiner Firma „Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik

Cöln-Nippes“. Zum Ende des 19. Jhs widmet sich das 1862 gegründete

Unternehmen, welches bisher Kautschuk-Produkte aller Art produziert, der

Herstellung von Ballonstoffen und kompletter Ballone sowie der Entwicklung und

dem Bau eines lenkbaren Luftschiffes.[36] Bereits 1908 unternimmt

das Luftschiff ‘Clouth I’ über Nippes

seine Jungfernfahrt. Für die Entwicklung und Konstruktion des Luftschiffes

werden ca. eineinhalb Jahre benötigt, alle Teile mit Ausnahme des Motors sind

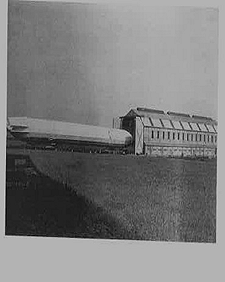

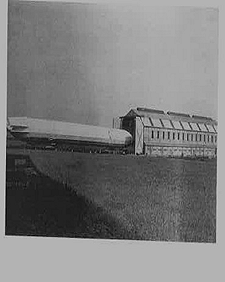

Eigenanfertigungen der Firma Clouth. Zum Bau von ‘Clouth I’ entsteht 1907 auf

dem Werksgelände in Köln-Nippes das vermutlich erste architektonische Zeugnis

einer – im weitesten Sinne – Luftverkehrsarchitektur in Köln: Es wird eine 45 m

lange, 29 m breite und 17 m hohe Luftschiffhalle errichtet, die den

firmeneigenen Ballonen und dem Luftschiff später als „Heimathafen“ dient.[37] 1909 ist das Clouthsche Luftschiff

auf der „Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung“ (ILA) in Frankfurt a. Main

neben Konstruktionen von Zeppelin, Parseval und Ruthenberg zu besichtigen. Bei

den zahlreichen Aufstiegen während des Ausstellungsbesuches stellt sich heraus,

dass die Steuerung des Luftschiffes modifiziert werden muss. Bereits in

Frankfurt werden einige provisorische Änderungen vorgenommen, doch erst nach

der Rückkehr nach Köln erhält das Luftschiff eine komplett überarbeitete

Steuerung; das Schiff gewinnt dadurch erheblich an Manövrierfähigkeit. Auch zur

Weltausstellung 1910 in Brüssel unternimmt das Luftschiff eine Fahrt, wo es

mehrere Rundfahrten absolviert und vom Flugkomitee der Ausstellung mit dem

Preis für Luftschiffe ausgezeichnet wird.[38] Insgesamt hat das

Luftschiff ‘Clouth I’ über 40 Fahrten durchgeführt und dabei fast 2000

Kilometer zurückgelegt; dieser Umstand beweist die Betriebssicherheit und

Brauchbarkeit dieses Typs. Ein zweites Luftschiff wird nie entwickelt, denn

bereits 1910 beginnt sich die Firma Clouth aus dem Bereich der Luftschifffahrt

zurückzuziehen.[39]

Neben der Konstruktion eines eigenen Luftschiffes, sind es ebenfalls einige Ballone

aus der Clouth'schen Produktion, die in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen

sind und Pionierarbeit geleistet haben.[40]

Die Kunst des

Ballonfahrens breitet sich zu Beginn des 19. Jhs. innerhalb und außerhalb

Europas schnell aus. Der Nachteil allerdings ist, dass sie bald hauptsächlich

von Schaustellern mit ihren öffentlichen Aufstiegen in Freiballonen beherrscht

wird und weniger von Erfindern, die sich um technologische Fortschritte

bemühen. Meist wird das Ballonfahren von Abenteurern oder Angehörigen des

Schaustellergewerbes betrieben, doch „stets haftete ihrem Tun ein Hauch von

Unseriosität an.“[41]

Die Ausnahme hiervon bilden indes Frankreich und England, „wo private Aufstiege

immer mehr zunahmen und Berufsaeronauten häufig von Amateuren begleitet oder

durch sie ersetzt“[42] werden.

Im Verlauf des 19.

bzw. am Anfang des 20. Jhs. ändert sich dies. Zu dieser Zeit wandelt sich der

Ballon von einem reinen Schauobjekt zu einem Sportgerät, die Entwicklung des

Luftsportes „im Sinne eines für jedermann zugänglichen Breitensportes“[43] nimmt hier ihren Ausgang.

Auch Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten entdecken nun ihr praktisches

Interesse an der Ballonfahrt. Einen wichtigen Beitrag zur Entstehung dieser

Sportart leistet der Amerikaner James Gordon Bennett. Als Zeitungsherausgeber,

der „auf steter Suche nach einer Schlagzeile für sein Blatt“[44] ist, fördert er die

Entwicklung der Luftfahrt finanziell. 1906 startet in Paris die nach ihm

benannte und in Nachfolge alljährlich ausgeschriebene, internationale „Gordon-Bennett-Wettfahrt“

für Freiballone mit einem überwältigenden Erfolg.

Die Wirkung dieses

Luftsportereignisses schlägt sich Deutschland in der Form nieder, dass nun eine Welle von Gründungen neuer Vereine für

Luftschifffahrt einsetzt.[45] Durch Einführung einer

Ballonfahrerlizenz, Veranstaltung von Wettbewerben und Ballonrennen sowie

Herausgabe von Wettbewerbsregeln tragen speziell diese Vereine zur Etablierung

und Popularität des Ballonsportes bei. Der erste Verein im Rheinland ist der am

15. Dezember 1902 ins Leben gerufene „Niederrheinische Verein für Luftschiffahrt“ (NVfL).[46]

In Köln erfolgt am 6.

November 1906 im Hause Kattenbug 1–3 die Gründung des „Cölner Aero-Club“, der

aber bereits auf der ersten Generalversammlung am 15. Januar 1907 in „Cölner

Club für Luftschiffahrt e. V.“ (CCfL) umbenannt wird.[47] Die wichtigsten Ziele des

Vereins sind die Etablierung der Luftschifffahrt in gebildeten Kreisen sowie

die Ausübung und Pflege des Luftsportes. Zu den Gründungsmitgliedern des

Vereins gehören Persönlichkeiten der domstädtischen Wirtschaft, Kultur,

Gesellschaft und dem Militär. Zu den Gründungsinitiatoren zählen der

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Menzen, Fabrikbesitzer Hans Hiedemann,

Rechtsreferendar Dr. Otto Nourney sowie eine Reihe von Mitgliedern des „Kölner

Automobilclubs“. Ende 1907 hat der CCfL bereits 270 Mitglieder. Darunter

befinden sich so bekannte Namen wie Clouth, Greven und Stollwerck; mit 47

Mitgliedern bilden die Offiziere die größte Berufsgruppe innerhalb des Vereins.

1908 übernimmt der damalige Studiendirektor der Kölner Handelshochschule und

Mitbegründer der Kölner Universität, Prof. Christian Eckert, den

Vereinsvorsitz. Im Jahre 1910 verzeichnet der Kölner Verein 700 Mitglieder.

Am 9. Februar 1907

findet in Deutz der erste Ballonstart des Vereins statt. Alle weiteren

Aufstiege erfolgen vom Jugendspielplatz am Lindentor, dem Gelände des heutigen

Aachener Weihers; das 7750 qm große Areal ist mit 36 Füllstellen ausgestattet.[48]

Zunächst müssen die

ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone

unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein

für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907

feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,

Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April

1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein

erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in

St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser

Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im

ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig

demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung

ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte

Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“[49] – hat Hiedemann mit

seinem Mitfahrer Dr. Niemeyer Glück im Unglück: Zwar legen die Ballonfahrer in

Hiedemanns Ballon ‘Busley’ die zweitlängste Strecke mit der zweitlängsten

Fahrtdauer zurück, doch müssen die beiden Aeronauten zwischen Norwegen und

Schottland auf hoher See notwassern; erst nach 26 Stunden werden sie von einem

Schiff gerettet. Da die Wettbewerbs-Jury ausschließlich Bodenlandungen wertet,

bleibt der Verdienst der beiden Kölner unberücksichtigt.[50] Zunächst müssen die

ersten Ballonfahrten gemeinsam mit anderen Ballonklubs und deren Freiballone

unternommen werden, so mit dem Mittelrheinischen und Niederrheinischen Verein

für Luftschifffahrt (Ballon ‘Coblenz’ bzw. Ballon ‘Barmen’). Am 6. April 1907

feiert dann der erste klubeigene Ballon, der auf den Namen ‘Köln’ getauft ist,

Premiere. Als erster Kölner Ballonführer erhält Hans Hiedemann am 28. April

1907 die Ballonführer-Lizenz. In den folgenden Jahren wird Hiedemann ein

erfolgreicher Ballonfahrer, so belegt er bei der Gordon-Bennett-Wettfahrt in

St. Louis/USA am 21. Oktober 1907 den dritten Platz. Da der Sieger dieser

Wettfahrt, Oscar Erbslöh, auch Mitglied des CCfL ist, kann der Cölner Club im

ersten Jahr seines Bestehens einen seiner größten Triumphe feiern; gleichzeitig

demonstriert der Verein damit sein hohes Niveau. Auf dergleichen Veranstaltung

ein Jahr später, 1908, in Berlin-Schmargendorf – „die größte

Luftsportvereinigung, die Deutschland bis dahin erlebt“[49] – hat Hiedemann mit

seinem Mitfahrer Dr. Niemeyer Glück im Unglück: Zwar legen die Ballonfahrer in

Hiedemanns Ballon ‘Busley’ die zweitlängste Strecke mit der zweitlängsten

Fahrtdauer zurück, doch müssen die beiden Aeronauten zwischen Norwegen und

Schottland auf hoher See notwassern; erst nach 26 Stunden werden sie von einem

Schiff gerettet. Da die Wettbewerbs-Jury ausschließlich Bodenlandungen wertet,

bleibt der Verdienst der beiden Kölner unberücksichtigt.[50]

Der CCfL verfügt bald

über eine ansehnliche Anzahl sowohl klubeigener als auch privater Freiballone

und kleinerer Luftschiffe, die an zahlreichen Wettbewerben und Ausstellungen

teilnehmen. Im Jahr 1909 besitzt der Kölner Verein zahlreiche Ballone; darunter

sind allein fünf Aerostaten der in Köln ansässigen Firma Clouth – ‘Clouth I bis

V’ – , die alle dem Klub zur Verfügung stehen.[51] Seit seiner Gründung bis

zum Jahr 1914 verzeichnet der CCfL insgesamt 616 Ballonfahrten. Wie engagiert

die Mitglieder des CCfL sind, zeigt sich daran, dass der Kölner Klub bereits im

zweiten Jahr seines Bestehens, 1907, die Tagung des „Deutschen

Luftschiffer-Verbandes“ (DLV), der 1902 in Augsburg gegründeten

Dachorganisation aller Luftfahrt-Vereine, in der Domstadt ausrichtet. Der CCfL

wird als zehnter Klub in den DLV aufgenommen.[52]

Für Köln ist der 1906

gegründete CCfL der entscheidende Ausgangspunkt und Grundlage für eine

anschließend jahrzehntelange Ballon- bzw. Luftsportgeschichte der Stadt; damit

findet die allgemeine Luftfahrt in Köln eine konkrete Organisationsform: „… als

einer der aktivsten Luftschiffahrtsvereine Deutschlands führte [der CCfL]

zahlreiche Ballonfahrten durch, die große sportliche Leistungen darstellten,

aber auch der wissenschaftlichen Erforschung der Atmosphäre dienten.“[53] Der Verein und seine

Mitglieder verhelfen der am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Sportart zu

einer ungemein großen Popularität innerhalb Kölns. Die praktische Ausübung des

Luftsportes erstreckt sich anfangs auf Freiballone und Luftschiffe. Auf die

Bürger der Domstadt ist der Eindruck der neuen Sportart so beträchtlich und von

so großer Begeisterung geprägt, dass die Veranstaltungen des Kölner Klubs auf

dem Ballonaufstiegsplatz vor dem Lindentor stets zu Ereignissen mit

Volksfestcharakter werden. In der Folgezeit erweist sich der CCfL als

Ausrichter bedeutender luftsportlicher Veranstaltungen.

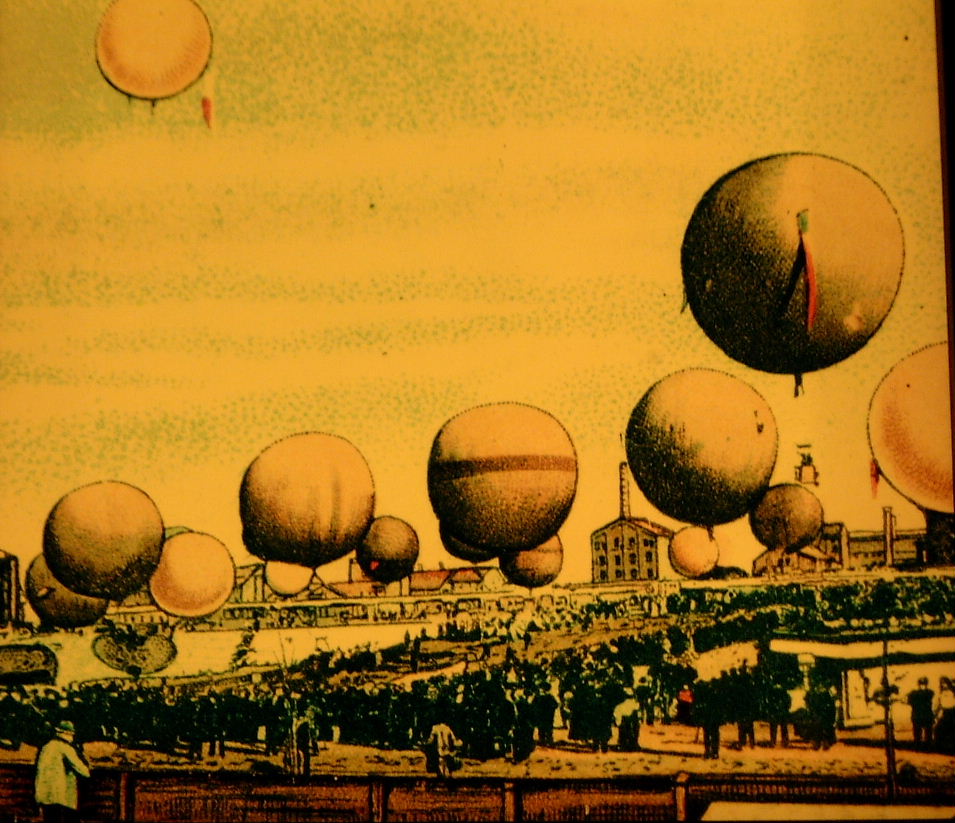

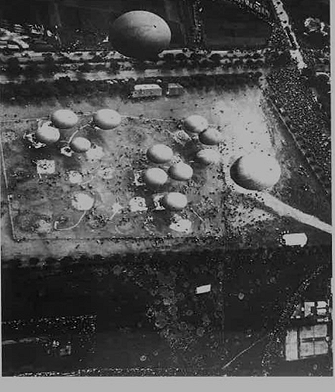

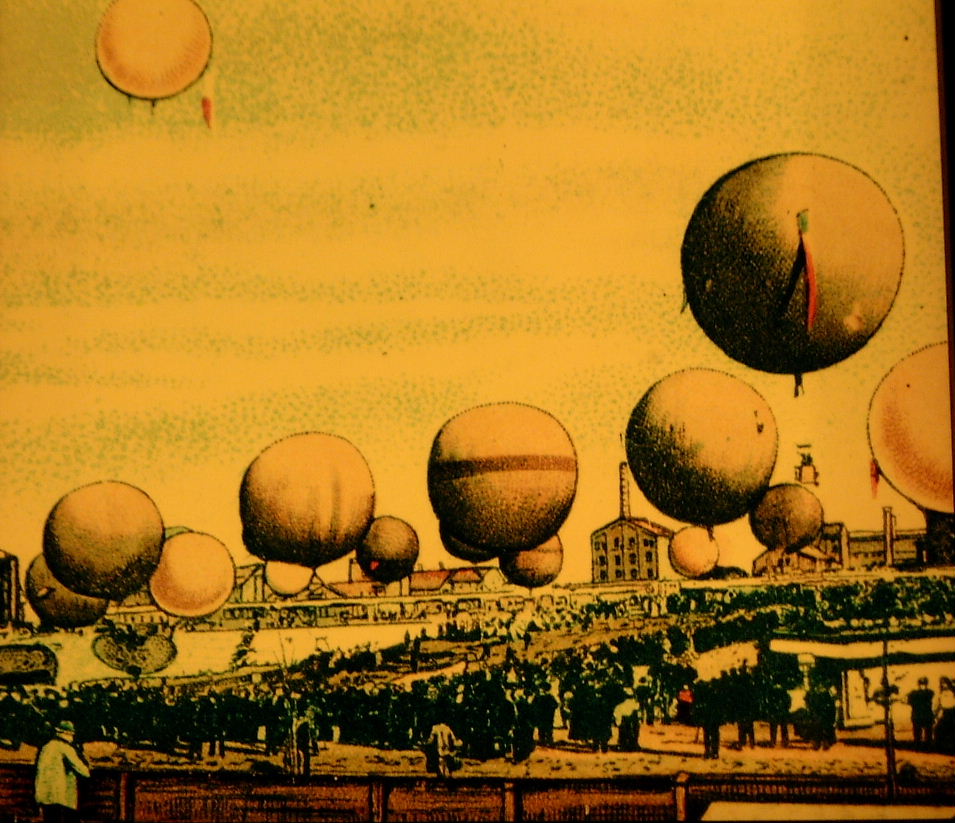

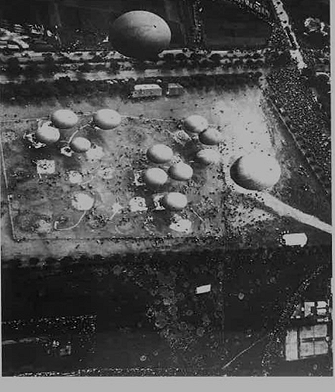

Eine der Höhepunkte

der frühen Ballonsportgeschichte ist zweifellos die vom Kölner Verein

veranstaltete „Internationale Ballonwettfahrt“ am 27. und 29. Juni 1909. An

diesem größten internationalen Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.

zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten

Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35

Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer

Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als

Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den

Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten

Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich

tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der

Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine

Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der

hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den

verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung

aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf

die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55] Wettbewerb vor dem Ersten Weltkrieg nehmen u. a.

zwei belgische und ein schweizer Ballon teil. Das Programm des ersten

Wettbewerbstages sieht eine Ballon-Fuchsjagd mit Automobilverfolgung vor. 35

Gasballone starten zur Verfolgung des Ballons ‘Busley’ mit dem Ballonführer

Hans Hiedemann; eine rote ‘Bauchbinde’ kennzeichnet sein Gefährt als

Fuchsballon. An der Weitfahrt am 29. Juni beteiligen sich 34 Ballone. Bei den

Startvorbereitungen werden die Luftschiffer von der in Köln stationierten

Luftschiffer-Abteilung unterstützt. Trotz des regnerischen Wetters finden sich

tausende von Schaulustigen am Gelände rund um den Festplatz ein. Der

Aufstiegsplatz selbst wird von den Zuschauern weniger frequentiert: Eine

Teilnahme an der Veranstaltung ist für den Großteil der Bevölkerung wegen der

hohen Eintrittspreise unerschwinglich.[54] Der Erlös aus den

verkauften Eintrittskarten deckt nicht die vom CCfL für die Veranstaltung

aufgebrachten 16000 Mark. Aus diesen und weiteren Gründen ist die Resonanz auf

die Veranstaltung in der Presse eher verhalten.[55]

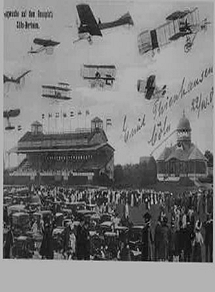

Die „Internationale

Flugwoche“ vom 30. September bis 6. Oktober 1909 bildet das zweite

flugsportliche Großereignis des Jahres in Köln. Die Veranstaltung, zugleich das

„bedeutendste sportliche Ereignis auf dem Gebiet der Aviatik im Jahre 1909,“[56] findet auf der Rennbahn

in Köln-Merheim,[57]

dem heutigen Weidenpesch, statt. Zum ersten Mal ist es der Kölner Bevölkerung

möglich, die neue Form der Flugtechnik, die Motorfliegerei, unmittelbar zu

erleben. Das Interesse an der Veranstaltung ist entsprechend groß. Im

fliegerischen Geschehen während der Veranstaltung dominieren französische

Piloten mit ihren französischen Konstruktionen. Berühmte Luftfahrtpioniere und

Kunstflieger, wie Louis Bleriot, Léon Delagrange und Louis Paulhan, zeigen ihr

fliegerisches Können, u. a. stellt Blériot einen neuen Geschwindigkeitsrekord

auf.[58]Flugtage, bei denen

einer Eintritt zahlenden Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben wird, mehrere

Flugzeuge zugleich in der Luft zu erleben, gibt es seit 1909.[59] Die Orte, die von den

ersten Fliegern für derartige Veranstaltungen genutzt werden, sind Wiesen oder

flaches Gelände, deshalb eignet sich die ebene Rasenfläche der Kölner

Pferderennbahn für die Start- und Landevorgänge besonders gut.[60] Die bereits angesprochene

Dominanz französischer Flieger mit französischen Konstruktionen hat folgende

Gründe: Frankreich setzt zu dieser Zeit erhebliche finanzielle Mittel für die

Flugzeugentwicklung ein und etabliert sich in den Vorkriegsjahren als

Luftmacht. Anders in Deutschland: Hier ist die Luftfahrt vorrangig auf den Bau

von Luftschiffen, besonders den Zeppelinen, fixiert. Industrie und insbesondere

Militär unterschätzen (scheinbar) noch die Fähigkeiten des Flugzeugs und

unterlassen entsprechende Investitionen; Deutschland bemüht sich erst in den

kommenden Jahren, das Niveau der französischen Fliegerei zu erreichen.[61] Der daraus resultierende

flugzeugtechnische Rückstand wird zunächst in bescheidenem Rahmen durch das

Engagement privater Flugzeugbauer kompensiert, so auch in Köln:

Einer der ersten

Kölner Flugpioniere auf diesem Gebiet ist Arthur Delfosse. Seit 1902 baut der

gebürtige Kölner Eigenkonstruktionen, deren Flugtauglichkeit – wie üblich –

anfangs über einige Hüpfer nicht hinausgeht. In diesem Jahr gelingen ihm auf

der Mülheimer Heide die ersten Luftsprünge. Neben Arthur Delfosse sind es Bruno

Werntgen, Jean Hugot und andere, denen aufgrund ihrer Pionierarbeit auf dem

Gebiet der Motorfliegerei ein besonderes Verdienst zukommt und die damit

innerhalb der Kölner Luftfahrtgeschichte eine besondere Stellung einnehmen.[62]

Die „Internationale

Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos

Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar. Die „Internationale

Ballonwettfahrt“ und die „Internationale Flugwoche“ von 1909 stellen zweifellos

Höhepunkte Kölner Luftsportgeschichte dar. Die Anzahl von insgesamt 69

Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des

Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt

des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale

Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer

derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an

erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der

Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.

Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich

um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre

zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte

Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner

Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem

Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem

Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr

veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;

die Kölner kommen zu tausenden. Die Anzahl von insgesamt 69

Aufstiegen während des Ballonwettbewerbes untermauert die Stellung des

Freiballons als traditionelles Luftfahrzeug und rückt ihn in den Mittelpunkt

des Kölner luftsportlichen Interesses. Gleichzeitig läutet die „Internationale

Flugwoche“ mit den Vorführungen der ersten Motorflieger den Beginn weiterer

derartiger Flugschauen im Kölner Stadtgebiet ein: Von diesem Zeitpunkt an

erfreut sich die Motorfliegerei einer steigenden Beliebtheit innerhalb der

Domstadt. Diese Begeisterung zeigt sich bei einer Veranstaltung im Jahre 1911.

Bei dem „Großen Schaufliegen“ in Köln am 19. Juni dieses Jahres handelt es sich

um eine reine Motorflugveranstaltung, Austragungsort ist wie schon zwei Jahre

zuvor die Rennbahn in Köln-Merheim. Das Schaufliegen ist gleichzeitig die achte

Tagesetappe des „1. Deutschen Rundfluges – ‘B. Z. - Preis der Lüfte’.“[63] Damit wird dieses Kölner

Ereignis zum Bestandteil der größten Motorflugveranstaltung dieser Art vor dem

Ersten Weltkrieg. Nun sind auch einige Kölner Flieger vertreten, vor allem

Bruno Werntgen beeindruckt durch seine gelungenen Flüge. Im selben Jahr

veranstaltet der Franzose Adolphe Pégoud am selben Ort einen weiteren Flugtag;

die Kölner kommen zu tausenden.

Das Gelände der Pferderennbahn im Kölner Norden stellt

für derartige Veranstaltungen ein Provisorium dar. Da die Ballonfahrer mit dem

Gelände am Lindentor bereits über einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen

Aufstiegsplatz verfügen, beabsichtigen nun auch die Kölner Motorflieger für

ihre luftsportlichen Aktivitäten einen geeigneten Platz einzurichten. Die Suche

nach einem solchen Fluggelände beginnt bereits 1908; vorerst scheitert dieses

Vorhaben an der Militärbehörde, die sich bis dahin wegen des Festungscharakters

der Domstadt[64]

nicht für eine Zusage entscheiden kann.

Im Jahre 1910 finden einige Flugversuche von Jean

Hugot auf dem Feld des landwirtschaftlichen Betriebes des Butzweiler Hofes

statt. Nach und nach nutzen andere Kölner Flieger die guten Start- bzw.

Landeeigenschaften des Areals und errichten, wie bereits Hugot zuvor,

dauerhafte Unterstellräume für ihre Flugzeuge.

Die ersten ernsthaften Versuche seitens der

Stadtverwaltung, in Köln einen Flugplatz auf Dauer zu einzurichten, erfolgen

1911. Dabei wird zwar das Gebiet um den immer noch existierenden

Landwirtschaftsbetrieb des Butzweiler Hofes als

zukünftiger Lande- und Startplatz vorgesehen, doch über die endgültige

Unterbringung des Flugplatzes an dieser Stelle ist keinesfalls entschieden.[65] Im Herbst des Jahres

verhandelt der CCfL mit der Stadt über die pachtfreie Überlassung eines

größeren städtischen Grundbesitzes nordwestlich des heutigen Kölner Stadtteils

Volkhoven, um dort einen Flugplatz einzurichten. Inzwischen ist sich jedoch

auch das deutsche Militär der militärischen Bedeutung des Flugzeuges bewusst

geworden.

Noch im Sommer 1912

organisiert Hugot den ersten Großflugtag auf dem Gelände des Butzweiler Hofes,

bei dem es sich keineswegs um einen bereits offiziellen Flugplatz handelt. Zu

dem Ereignis erscheinen 100.000 Besucher.[66] Trotzdem sind alle

Initiativen zur Aufrechterhaltung des zivilen Flugbetriebs vergeblich. Das

Gelände am Butzweiler Hof soll demnächst für den zivilen Flugbetrieb gesperrt

werden. Das Ende der Sportfliegerei zeichnet sich ab, zahlreiche Flieger

wandern zum Flugfeld in Köln-Merheim oder, wie Werntgen, nach Bonn-Hangelar ab.[67]

II.

2 Militärische Ballon- und Luftschifffahrt

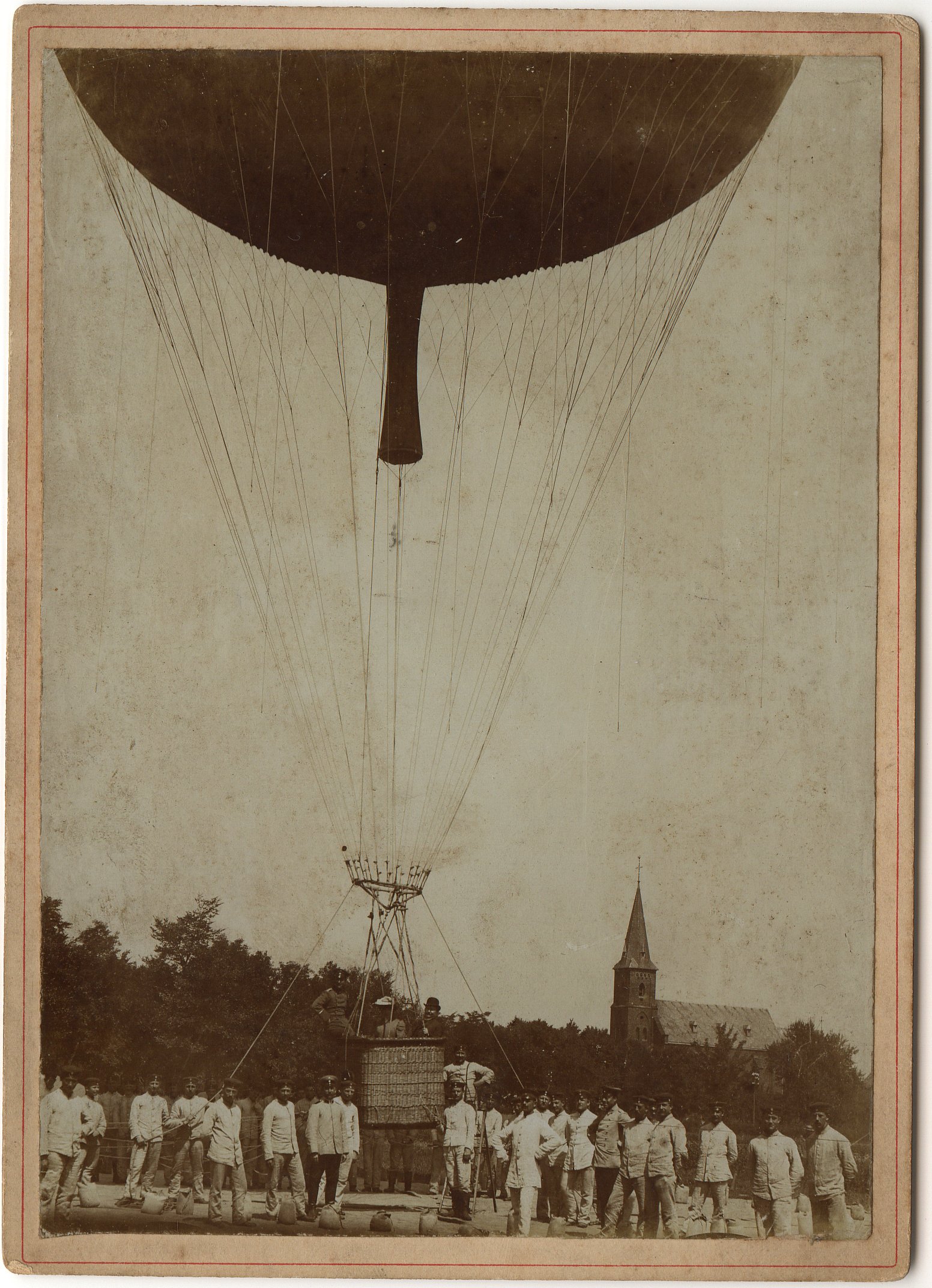

Als erstes

unmittelbares Zeugnis für einen Ballonaufstieg in Köln gilt eine Tuschezeichnung

von Franz Xaver (?) Laporterie[68] mit dem Titel „Aussicht

an der Hahnenpforte den 29. Junius 1795, da der französische Ballon ist

aufgelassen“. Die Zeichnung zeigt die Gegend vor dem Hahnentor. Im

Bildvordergrund sind die Außenwälle der Kölner Stadtbefestigung, in der rechten

Bildhälfte ist ein Teil eines Festungsturms sichtbar. Aus der Stadt führt ein

Weg ins freie Gelände hinaus. Auf diesem wird in Anwesenheit einer großen

Gruppe von Zuschauern ein Fesselballon aufgelassen. Unterhalb der eigentlichen

Ballonkugel ist die Gondel des Ballons in Form einer Gondel erkennbar, in der

sich schemenhaft drei Personen ausmachen lassen. Weitere Zuschauer befinden am

Anfang des Weges und auf den Außenwällen der Festungsmauern.

Das Ereignis des

französischen Ballonaufstiegs, welches den Beginn der bemannten Luftschifffahrt

in Köln darstellt, wird durch eine andere Quelle Das Ereignis des

französischen Ballonaufstiegs, welches den Beginn der bemannten Luftschifffahrt

in Köln darstellt, wird durch eine andere Quelle bestätigt: Es handelt sich

dabei um einen Brief eines Balthasar Kourt vom 15. Juli 1795 an die unter

Französischer Verwaltung stehende Reichsstadt Köln.[69] Darin fordert Kourt eine

Wiedergutmachung für die Schäden auf seinem Feld, die durch das Auflassen eines

Ballons entstanden seien. bestätigt: Es handelt sich

dabei um einen Brief eines Balthasar Kourt vom 15. Juli 1795 an die unter

Französischer Verwaltung stehende Reichsstadt Köln.[69] Darin fordert Kourt eine

Wiedergutmachung für die Schäden auf seinem Feld, die durch das Auflassen eines

Ballons entstanden seien.

Mit hoher

Wahrscheinlichkeit handelt es sich, folgt man den Hinweisen in der Zeichnung

und dem Brief eines in den Vorgang involvierten Mannes, um den Aufstieg eines

französischen Militärballons zu Übungszwecken. Nachdem die französischen

Truppen am 6. Oktober 1794 Köln besetzten, stand die Reichsstadt unter

französischer Militärverwaltung. Die militärische Verwendung von Ballonen in

der französischen Armee hatte bereits seit den Revolutionskriegen Tradition, wo

sie als u. a. Beobachtungs- und Aufklärungs-Ballone eingesetzt wurden. Die

erste Luftschiffer-Kompanie der Welt, die ‘Aérostiers militaires’, wurde am 2.

April 1794 gebildet.[70]

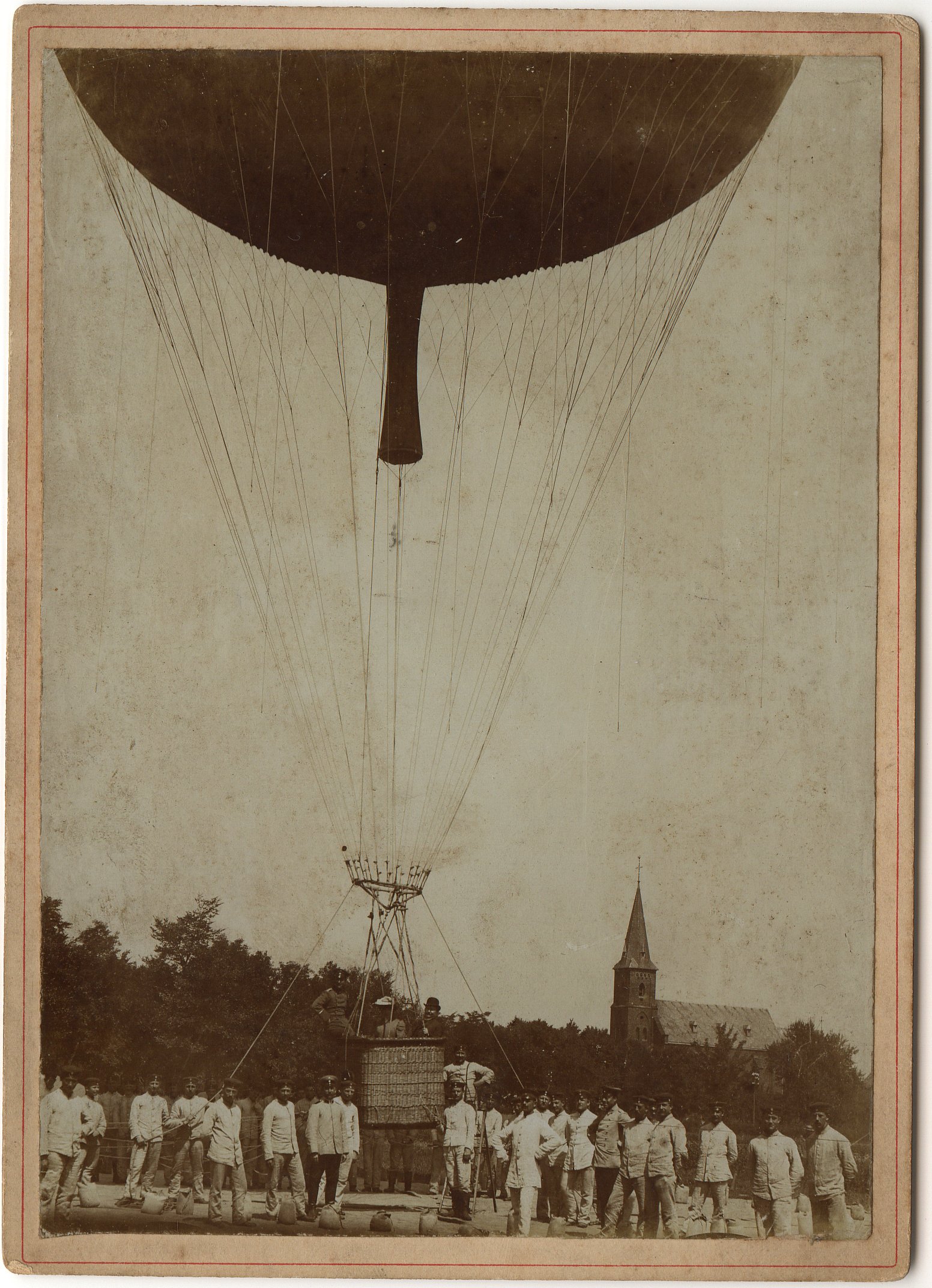

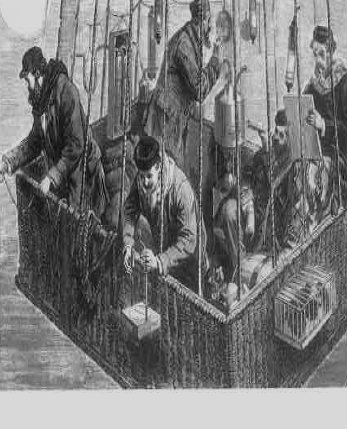

Als 1870/71 der

deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine

Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung

wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische

Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte

sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert

und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes

bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein

Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem

Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während

seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe

von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete

Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,

jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870

wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein. Als 1870/71 der

deutsch-französische Krieg ausbricht, sind auf beiden Seiten keine

Luftschiffertruppen vorhanden. Auf Anweisung der preußischen Heeresverwaltung

wird Köln 1870 zum Ausbildungsort eines Luftschiffer-Détachements. „Die preußische

Heeresverwaltung wollte … erstmals Recognoscirungsballons einsetzen, sie hatte

sich der Hilfe des bekannten englischen Luftschiffers Henry Coxwell versichert

und von ihm zwei Ballone … gekauft. In der Eisenbahnwerkstatt Köln-Nippes

bildete Coxwell in der Zeit vom 30. August bis 5. September 1870 ein

Détachement von 40 Mann in der Handhabung des Materials aus.“[71] Coxwell ist ein auf dem

Gebiet der militärischen Ballonfahrt erfahrener Luftschiffer, bereits während

seines ersten Aufenthaltes in Deutschland von 1848 bis 1851 hat er in der Nähe

von Berlin Bombenabwürfe vom Ballon aus demonstriert. Die in Köln ausgebildete

Luftschiffer-Einheit wird im September 1870 zur Belagerung Straßburgs verlegt,

jedoch in den Kampfhandlungen nicht eingesetzt und bereits am 10. Oktober 1870

wieder aufgelöst, ohne je an einem Kampf-Einsatz beteiligt gewesen zu sein.

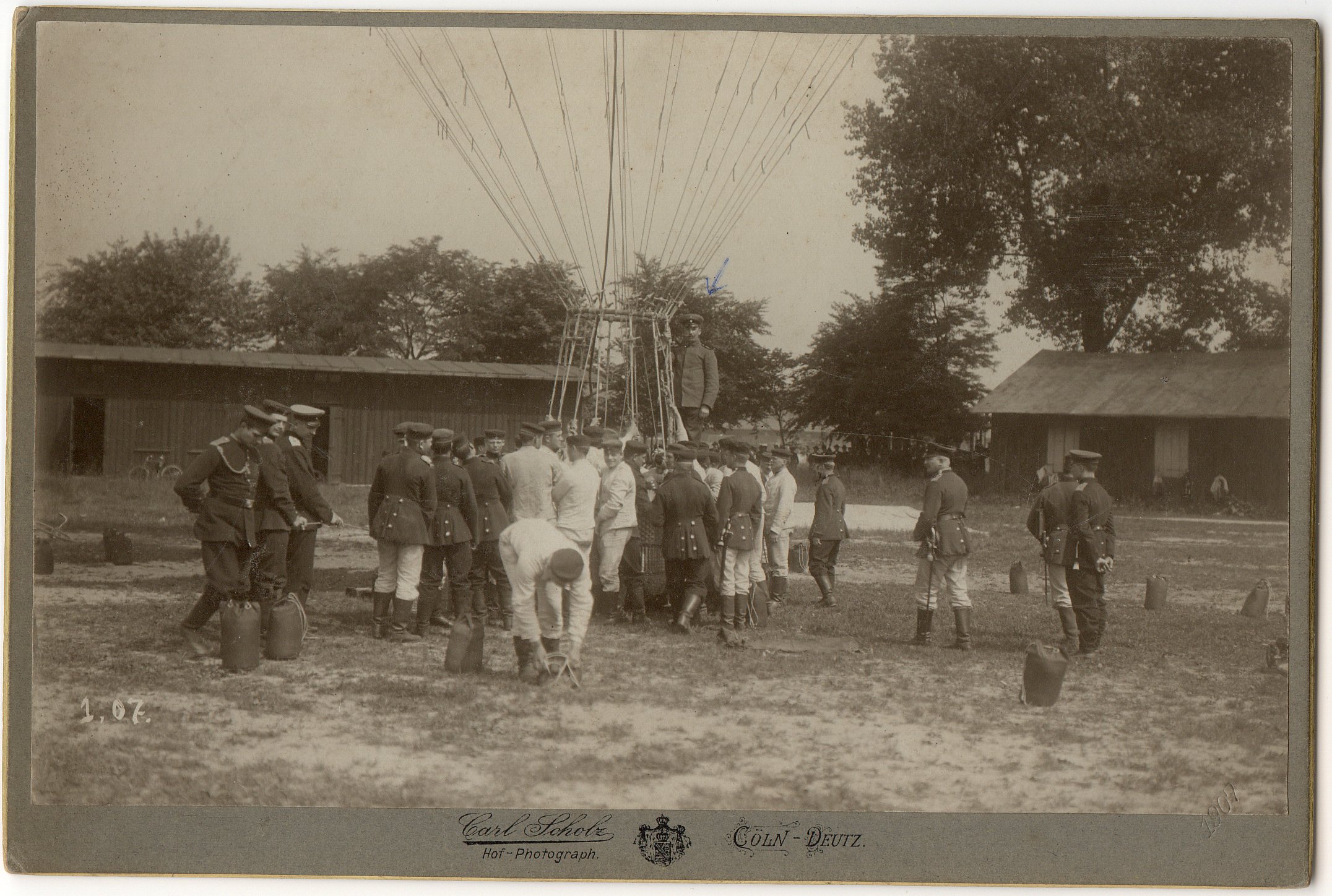

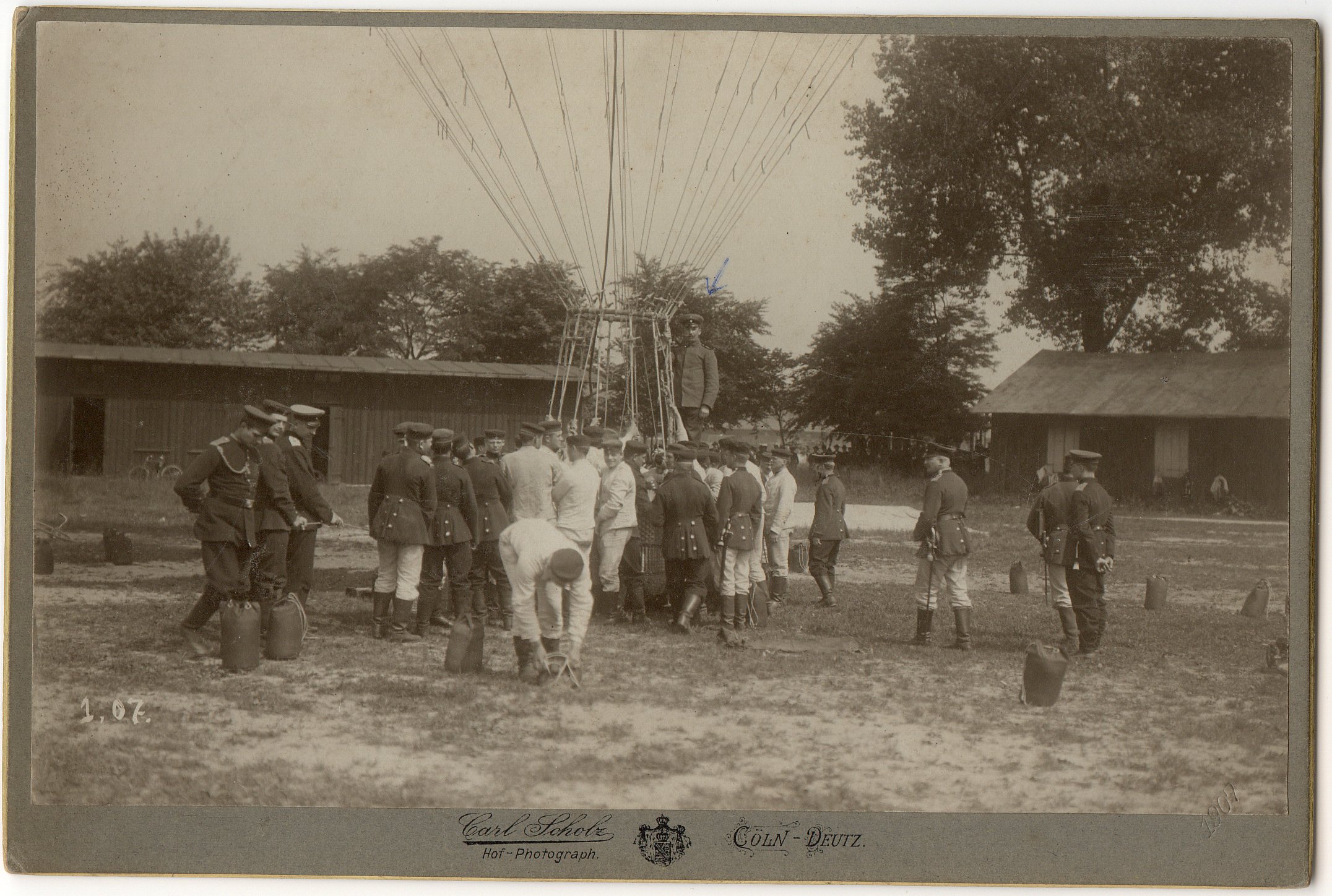

Eine Neubelebung

erfährt die deutsche militärische Ballon- und Luftschifffahrt zu Beginn des

Jahres 1884. Nachdem England und Frankreich mit der Aufstellung von

Luftschiffertruppen vorangegangen sind, wird am 1. Juni 1884 in Berlin ein

Détachement mit der Bezeichnung ‘Versuchsstation für Captivballons’ gebildet

und somit ein kaiserlicher Befehl vom März dieses Jahres umgesetzt. Der Dienst

sieht die Verwendung und Bedienung von Fessel- und Freiballonen vor.

Ein Jahr später,

1885, ist die preußische Festung Köln Ort einer Belagerungsübung, an der auch

die neu aufgestellte Truppe teilnimmt; im Oktober 1892 absolviert sie dort ein

Lehrkommando.

Bei dem 1904 in Köln

auf der Wahner Heide[72] stattfindenden

Artillerieschießen fungiert die Einheit der Berliner Luftschiffertruppe mit

ihren aufgelassenen Ballonen gleichsam als ‘fliegender Feuerleitstand’: hinter

den Batterien schwebend, beobachten und koordinieren sie das

Artillerieschießen. Unter diesen Soldaten befindet sich Erich Gensicke, der in

den kommenden Jahren in der Kölner Luftfahrt eine wichtige Rolle spielen wird;

er ist in den 1930er Jahren stellvertretender Direktor des Flughafens

„Butzweilerhof“.

Maßgeblich durch

Ferdinand Graf von Zeppelin bestimmt, vollzieht sich zu Beginn des 20. Jhs. die

Entwicklung „lenkbarer Ballone“, sog. Luftschiffe. Am 2. Juli 1900 gelingt dem

Grafen von Zeppelin mit dem von ihm konstruierten 128 m langen Luftschiff ‘LZ

1’[73] eine gesteuerte Fahrt.

Ein neuer Weg in der Luftfahrt wird damit beschritten. Die Fahrten, die bislang

mit den Ballonen unternommen wurden, waren Zufallsreisen. Erst die Erfindung

und der Einsatz des Benzinmotors ermöglichen den nun nicht mehr kugelrunden,

sondern stromlinienförmigen Luftschiffen eine gesteuerte Bewegung durch den

Luftraum. Dem ‘LZ 1’ folgen weitere starren Luftschiffe des Grafen Zeppelin. Im

Mai 1906 unterbreitet er, aus Amerika zurück gekehrt, dem deutschen Kriegsministerium ein Angebot, seine

gesamte Luftschiffproduktion an den Staat zu verkaufen. Insbesondere betont er

anhand einer beigefügten Studie die Vorteile des Luftschiffes bei einer

Mobilmachung.[74]

Auch das Luftschiff-Unglück des ‘LZ 4’, im August 1908 in

Stuttgart-Echterdingen, bedeutet keinesfalls das Ende der deutschen

Luftschifffahrt. Im Gegenteil, in einer nationalen Begeisterung werden

innerhalb weniger Monate über 7 Millionen Mark für den Fortgang und die

technische Weiterentwicklung des Luftschiffbaues von Bürgern gespendet. Die

hohe Summe dieser „Zeppelinspende“ belegt, dass sich in dieser Zeit der Graf

Zeppelin mit seiner Erfindung eines großen Rückhaltes in der Bevölkerung gewiss

sein konnte.

Auf Initiative des

CCfL wird die Stadt Köln aufgefordert, als erste deutsche Stadt dem Grafen

Zeppelin eine Luftschiffhalle mit technischen Anlagen bereitzustellen.[75] Den Bestrebungen des

Vereins entspricht die Kölner Bürgerschaft 1908 in Form einer finanziellen

Beteiligung an der neugegründeten Deutschen Luftschiffahrts A. G. in Frankfurt

a. Main (DELAG),[76]

dem ersten Luftverkehrsunternehmen der Welt. Zweck der Gesellschaft ist die

Durchführung eines planmäßigen Luftverkehrs mit Luftschiffen: „Diese Schiffe

sollten freilich keinen regelmäßigen Verkehr, etwa nach dem Beispiel der

Eisenbahnen erledigen, sondern waren für gelegentliche Vergnügungsfahrten

bestimmt …“[77]

Obwohl sich Köln um die Einbindung des Luftschiffhafens in den

DELAG-Luftverkehr energisch bemüht und die gleichen Interessen Düsseldorfs

bekämpft, entscheidet sich „in der DELAG-Aufsichtsratssitzung vom 28. Februar

1910 die Mehrzahl der Mitglieder zugunsten Düsseldorfs.“[78]

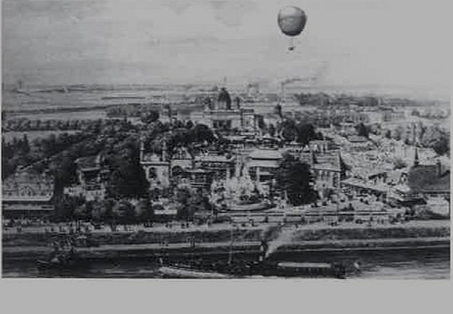

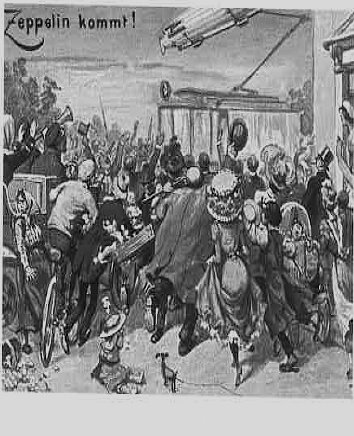

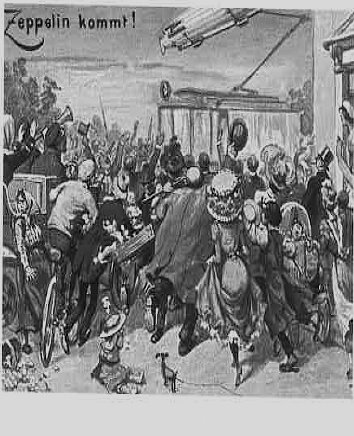

Im Spätsommer des für

den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das

Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August

trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von

der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der

Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits

am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …

Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,

finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.

Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in

Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange

‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner

Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde

Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an

einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert

noch heute an diesen Besuch. Im Spätsommer des für

den Kölner Luftsport so ereignisreichen Jahres 1909 erreicht das

Zeppelin-Fieber die Domstadt. Am 5. August

trifft gegen 11.30 Uhr ‘LZ 5’, von

der ILA in Frankfurt a. Main kommend, in Köln ein.[79] „Die Begeisterung der

Kölner, die noch nie einen Zeppelin gesehen haben, kennt keine Grenzen: Bereits

am frühen Morgen machen sich unzählige Menschen auf den Weg nach Bickendorf …

Auch an anderen Orten, etwa vor dem Dom oder auf der Anhöhe bei Müngersdorf,

finden sich viele Kölner ein, um die ‘fliegende Zigarre’ beim Anflug zu sehen.

Die Kölner ‘Pänz’ bekommen sogar schulfrei.“[80] Vor seiner Landung in

Bickendorf umfährt der vom Grafen Zeppelin persönlich gesteuerte 136 m lange

‘LZ 5’ zweimal die Türme des Kölner Doms und präsentiert sich so den Kölner

Bürgern. Am Landeplatz in Köln-Bickendorf empfängt eine riesige, jubelnde

Menschenmenge den Grafen Zeppelin und seine Mannschaft. Eine Denkschrift an

einem Erker des Hauses Herwarthstr. 31, wo Graf Zeppelin übernachtete, erinnert

noch heute an diesen Besuch.

Die Fahrt von ‘LZ 5’

am 5. August 1909 dient seiner Überführung an ein militärisches Vorauskommando,

welches sich seit April 1909 in der Festung Köln bzw. in Köln-Bickendorf

befindet und sich auf die Übergabe vorbereitet. Das Luftschiff erhält die

militärische Bezeichnung ‘Z II’, als Heeresschiff soll es überwiegend

Aufklärungs- und Beobachtungsaufgaben übernehmen.

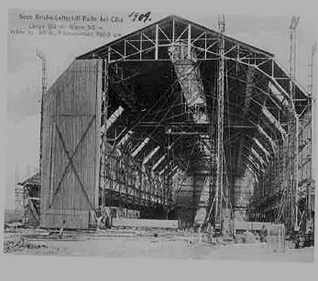

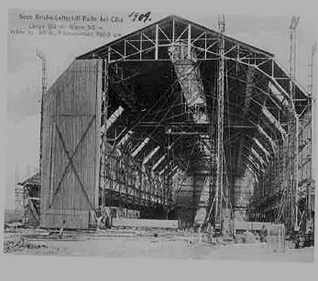

Im selben Monat

beginnen unter Leitung des Militärbauamtes die viermonatigen Bauarbeiten am

Luftschifflandeplatz bzw. Luftschiffhafen. Zwischen der heutigen Venloer Straße

und dem Ossendorfer Weg wird eine Luftschiffhalle errichtet. Die Bauausführung

wird dem Werk Gustavsburg in Mainz, der Maschinenfabrik und Brückenbauanstalt

„Augsburg-Nürnberg AG“,[81] die in der Anlage von

Luftschiffhallen bereits Erfahrung vorweisen kann,[82] sowie dem in

Köln-Ehrenfeld ansässigen Bauunternehmer Stephan Pöttgen übertragen.[83] In unmittelbarer Nähe zur

Halle werden Gebäude für Mannschaften und Werkstätten angelegt. Im Zuge der

Baumaßnahmen am Luftschiffhafen wird in Köln-Ehrenfeld eine

Wasserstoff-Gasanstalt der städtischen Gaswerke errichtet, die der Betankung

des Luftschiffes dient.

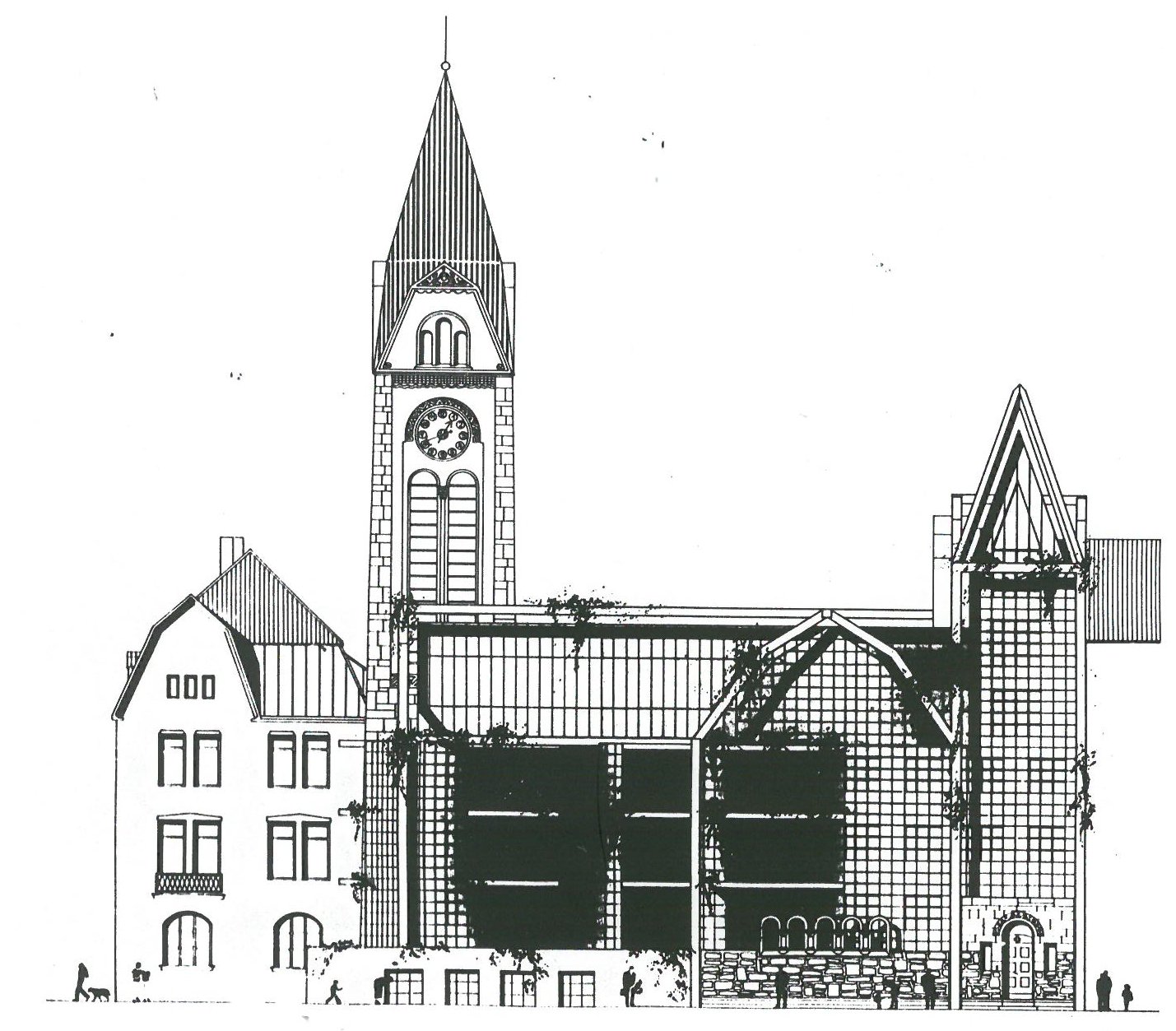

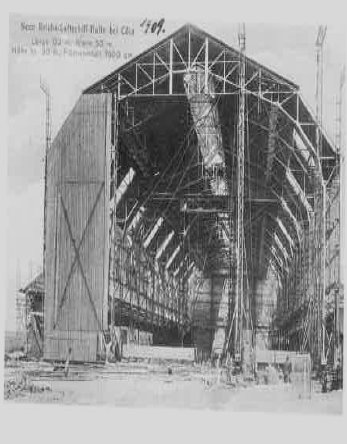

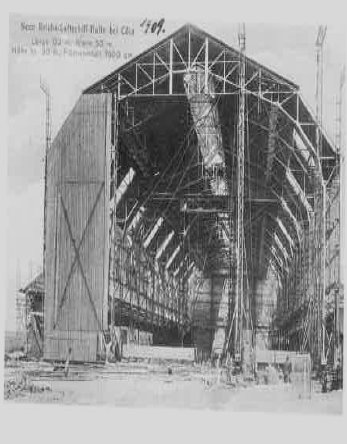

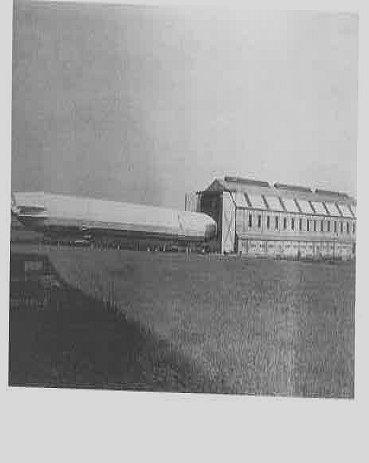

Die Luftschiffhalle

des Kölner Luftschiffhafens ist als eine ‘Fahrt- bzw. Bergungshalle’

konzipiert. Sie entspricht im Hallengrundriss und Typ einer sog.

‘feststehenden, ortsfesten, einschiffigen Längshalle’ und weist eine einzelne

Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an

beiden Giebeln mit Toren versehen“[84] sein sollte. Dass sich die Militärs für diesen

Hallentypus entscheiden, läßt sich folgendermaßen begründen: Der Bau von

Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem „aller anderen Hallen am

einfachsten und billigsten. Die Längshalle ist daher die gebräuchlichste und

üblichste Form der Luftschiffhalle.“[85] und weist eine einzelne

Hallenöffnung am Kopfende des Baues auf, obgleich solch eine Halle „besser an

beiden Giebeln mit Toren versehen“[84] sein sollte. Dass sich die Militärs für diesen

Hallentypus entscheiden, läßt sich folgendermaßen begründen: Der Bau von

Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem „aller anderen Hallen am

einfachsten und billigsten. Die Längshalle ist daher die gebräuchlichste und

üblichste Form der Luftschiffhalle.“[85]

Die Gebäude des

Luftschiffhafens lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben: Im Äußeren

stellt sich die Luftschiffhalle als ein langgestreckter, längsrechteckiger

Baukörper dar. Er ist 152 m lang und 50 m breit, die Hallenöffnung weist eine

lichte Höhe von 27,5 m auf. Jeweils an beiden Seiten verlaufen entlang der

gesamten Hallenlänge niedrige, seitliche Anbauten mit Pultdach. Als Belichtung

dieses Hallenbereiches, in dem sich ein Teil der Werkstätten befindet, dienen

zwei- und dreiteilige Fenster mit oberen runden Abschlüssen; über Flügeltüren,

ebenfalls rundbogig, ist der Zutritt in die Halle möglich. In die Seitenwände

und die Dachschrägen (des überhöhten Hallenbereiches) der eigentlichen Halle

sind große, rechteckige Fenster eingeschnitten. Der Dachabschluß ähnelt der

Form eines Mansardengiebels. Entlang des Dachfirstes sind in drei Segmenten

dreiecksförmige Dachaufbauten als Oberlichter eingezogen.[86]

Die Halle besitzt

eine Eisenfachkonstruktion als Träger mit dem Vorteil einer insgesamt

geringeren äußeren Abmessung gegenüber Hallen aus Holz oder Eisenbeton und

einer kleineren Windangriffsfläche. Die Hallenverkleidung besteht aus großen,

miteinander verbundenen Metallbahnen.

Das Hallentor ist ein

kombiniertes Schwenk- und Drehtor, d. h. Falt-Drehtor[87], das über Führungsrollen

beweglich in ein rechteckiges Stahlgerüst vor der Halle eingesetzt ist. Bei der

Kombination von einer inneren Schwenk- und einer äußeren Drehtortafel handelt

es sich um eine technisch anspruchsvolle Konstruktion. Der Antrieb des

Hallentor-Mechanismus erfolgt ausschließlich unten an der Innenseite des

Drehtors, das Schwenktor läuft von selbst mit. Das durchfahrende Luftschiff

erhält dadurch ausreichenden Windschutz. Somit wird die wichtigste Aufgabe,

„die Hallen in kurzer Zeit für die Ein- und Ausfahrt eines Luftschiffes zu

öffnen und wieder zu schließen“[88] gelöst.

Um das gesamte

Bauensemble des Luftschiffhafens verläuft als räumliche Trennung vom

umliegenden Gelände eine Umfriedung in Form einer Mauer. Da dem Luftschiff nur

eine Hallenöffnung zur Ein- und Ausfahrt zur Verfügung steht, wird in ca. einem

Kilometer Entfernung zur Halle eine Vorrichtung zur Verankerung des

Luftschiffes installiert; so kann bei ungünstiger Wetterlage das Schiff

zunächst dort angelegt werden, um es anschließend in die Halle einzufahren. Im August 1909 wird

der „Reichsluftschiffhafen Cöln“[89] eröffnet und als

Zeppelinlandeplatz für militärische Zwecke genutzt. Dem Vorauskommando

des Luftschiffer-Bataillons Nr. 1, welches nun im Kölner Reichsluftschiffhafen

stationiert ist, folgen zwei Jahre später weitere Einheiten. Am 1. Oktober 1911

wird sowohl der Sitz des Stabes als auch die 1. Kompanie des neu gebildeten

Luftschiffer-Bataillons Nr. 3 in die Domstadt verlegt. Die Einheit wird

vorläufig bei Bocklemünd, in Fort IV des preußischen Festungsrings um Köln,

untergebracht.[90]

In den folgenden Jahren entsteht an der Frohnstraße 190 in Köln-Ossendorf eine

Luftschiffer-Kaserne. Viele Luftschiffer treten dem CCfL als aktive Mitglieder

bei. Zwischen dem Luftschiffer-Bataillon und dem Kölner Verein werden bald enge

Kontakte geknüpft, wodurch bereits in frühen Jahren „eine erfolgreiche

zivil-militärische Zusammenarbeit praktiziert“[91] wird. Die freundschaftliche

Zusammenarbeit hat für den Verein beispielsweise den Vorzug, dass die

CCfL-Ballone kostenlos mit dem aus dem Luftschiff abgelassenen Leuchtgas

gefüllt werden dürfen.

Die seit 1887 in

‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente

als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen

und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]

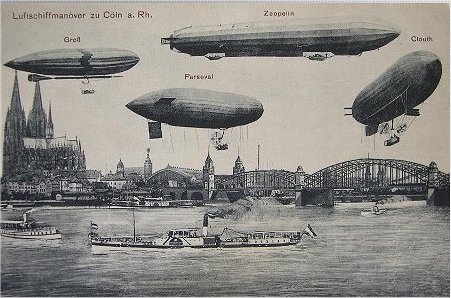

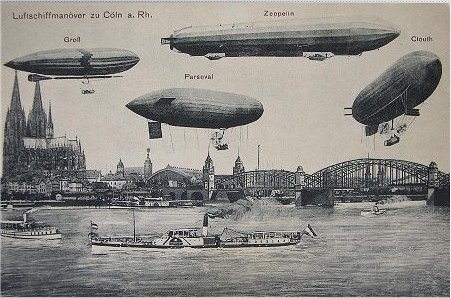

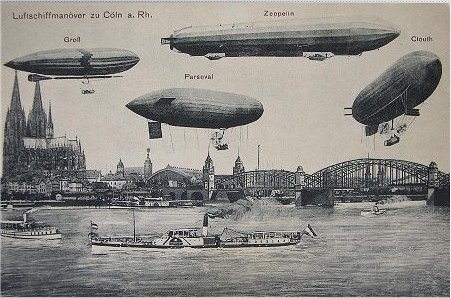

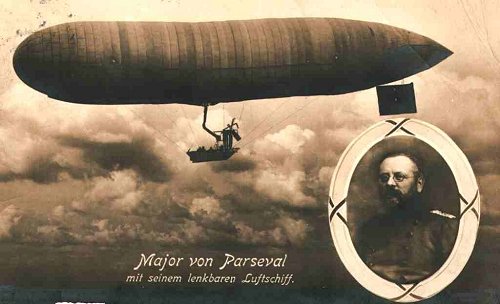

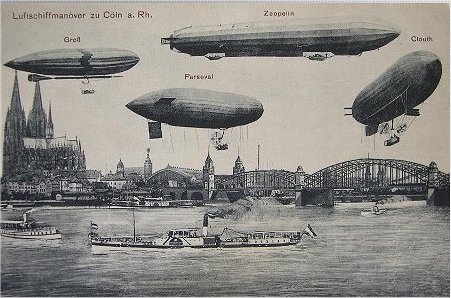

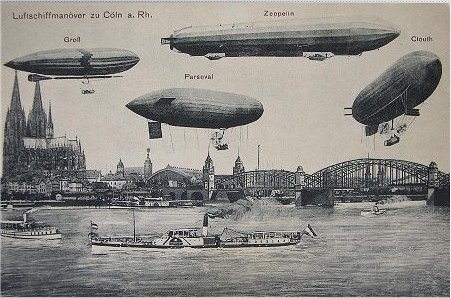

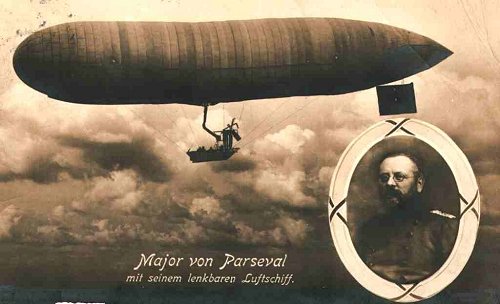

Zwischen 1909 und

1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den

Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die

halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die

unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von

Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist

die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;

vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet

werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der

preußischen Heeresverwaltung. Die seit 1887 in

‘Luftschiffer-Abteilung’ „umbenannte und erheblich vergrößerte Einheit diente

als Vorbild für die bald ins Leben gerufenen Festungs-Luftschiffer-Abteilungen

und die späteren Luftschiffer-Bataillone.“[92]

Zwischen 1909 und

1912 finden in Köln von Frühjahr bis Herbst Luftschiff-Manöver statt.[93] Beteiligt sind neben den

Zeppelin-Luftschiffen, die der starren Bauweise zugeordnet sind, auch die

halbstarren Luftschiffe von Major Hans Gross mit der Bezeichnung ‘M’ sowie die

unstarren Prall-Luftschiffe mit der Bezeichnung ‘P’, die von Major August von

Parseval konstruiert wurden.[94] Ziel dieser Manöver ist

die feldmäßige Erprobung der Militär-Luftschiffe aller drei Konstruktionsarten;

vor allem geht es um die Feststellung der erreichbaren Maximal-Höhe. Beobachtet

werden die Testfahrten von Abgesandten der militärischen Kommission der

preußischen Heeresverwaltung.

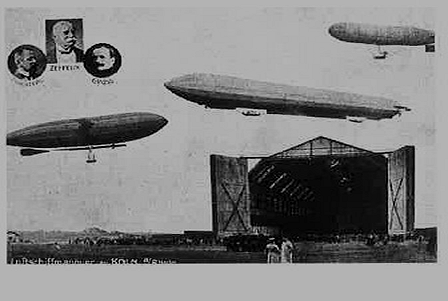

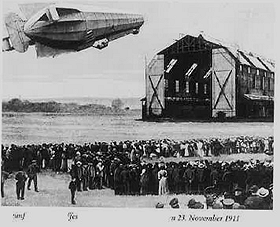

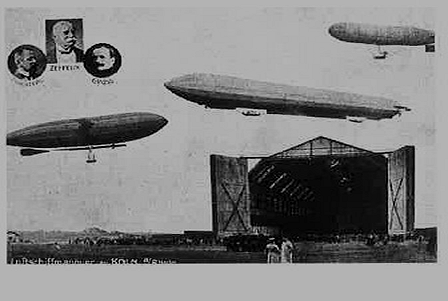

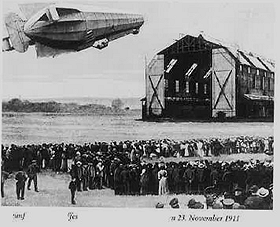

Eines der größten

Luftschiff-Manöver erlebt Köln vom 25. Oktober bis zum 20. November 1909.[95] Die drei

Militär-Luftschiffe ‘Z II’, ‘M II’ und ‘P II’ sowie das Privatluftschiff ‘P

III’ absolvieren Fahrten unterschiedlichster Art: Geschwindigkeits-, Tief- und

Höhenfahrten sowie Formations-, Staffel und Nachtfahrten. Während der gesamten

Dauer des Manövers ist die Luftschiffhalle in Köln-Bickendorf von Zuschauern

und Berichterstattern in- und ausländischer Zeitungen umlagert. Die letzten

Manöverfahrten aller vier Luftschiffe zusammen finden am 6. November 1909 über

Köln statt. Fahrten unterschiedlichster Art: Geschwindigkeits-, Tief- und

Höhenfahrten sowie Formations-, Staffel und Nachtfahrten. Während der gesamten

Dauer des Manövers ist die Luftschiffhalle in Köln-Bickendorf von Zuschauern

und Berichterstattern in- und ausländischer Zeitungen umlagert. Die letzten

Manöverfahrten aller vier Luftschiffe zusammen finden am 6. November 1909 über

Köln statt.

Die Frühjahrsmanöver des Jahres 1910 beginnen am 7.

April. Außer den Militär-Luftschiffen ‘Z II‘, ‘M II’ und ‘P II’ nehmen an den

Erprobungsfahrten auch das Kölner Luftschiff ‘Clouth’ sowie das Luftschiff

‘Erbslöh’ aus Leichlingen als Gäste teil. Im Verlauf des Manövers strandet ‘Z

II’ führerlos am 24. April 1910 nahe Weilburg a. d. Lahn und wird durch einen

Sturm am Boden zerstört. Es hatte sich tags zuvor aus seiner Verankerung

gerissen. Die dadurch entstandenen Schäden am Luftschiff sind irreparabel; nach

insgesamt 16 Fahrten (2478 km) wird ‘Z II’ abgewrackt.[96]

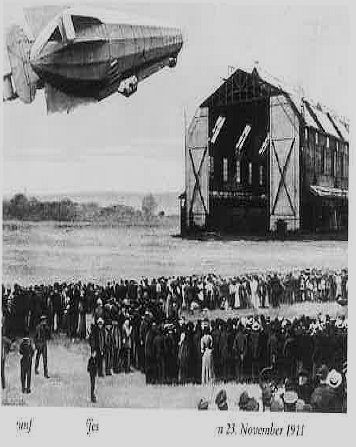

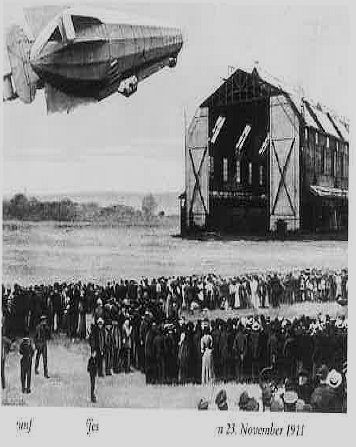

Am 23. November 1911 erreicht das von Graf Zeppelin

persönlich von Friedrichshafen nach Köln überführte (Ersatz-)Luftschiff ‘Z II’[97] (LZ 9) die Domstadt. Das

Luftschiff trifft mit erheblicher Verspätung zu dem schon seit Anfang November

stattfindenden Luftschiff-Manöver ein. Die Militärs sind von den bisherigen

Ergebnissen des Manövers, an dem u. a. auch das Militär-Luftschiff ‘M II’

teilnimmt, enttäuscht. Auch die Hoffnung, dass sich durch die Teilnahme von

‘(Ersatz-)Z II’ die Luftschiff-Manöver besser entwickeln würden, wird aufgrund

der schlechten Witterung nicht erfüllt; das Manöver endet Anfang Dezember. Nach

Meinung der Militärs stehen die Erfolge in keinem Verhältnis zu den

Erwartungen. Das Luftschiff ‘(Ersatz-)Z II’ bleibt nach Abschluss des

Luftschiff-Manövers in der Festungsstadt Köln stationiert.

Der Status der

Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen

Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und

insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche

Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen

und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes

ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert

werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf

seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.

Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung

innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den

neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich

aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.

Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:

Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des

Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest

für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt

gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei

geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht. Der Status der

Domstadt als Festungsstadt und gleichzeitig als Standort eines militärischen

Luftschiffhafens bringt für den allgemeinen zivilen Luftverkehr und

insbesondere für die Interessen der zivilen Kölner Luftfahrt zahlreiche

Probleme mit sich. Seit 1911 verbietet der Kölner Festungsgouverneur das Überfliegen

und Fotografieren der Stadt.[98] Hintergrund des Verbotes

ist die Befürchtung, dass durch feindliche Agenten das Gelände ausspioniert

werden könnte. So muss z. B. das Luftschiff ‘Ersatz-Deutschland’ (LZ8) auf

seiner Fahrt nach Düsseldorf am 12. April 1911 die Festungsstadt Köln meiden.

Den Zeppelin-Passagierluftschiffen ist ein Überfliegen sowie eine Landung

innerhalb der Festungsgrenzen der Stadt nicht gestattet; Köln ist somit aus den

neuen Linien des Luftschiff-Verkehrs der DELAG ausgeschlossen.[99] Die Gefahr, dass sich

aufgrund dieses Verbotes auch der CCfL auflösen müsse, besteht hingegen nicht.

Der Festungsgouverneur macht den Mitgliedern des CCfL ein großes Zugeständnis:

Auch weiterhin seien Aufstiege im Freiballon und im Flugzeug innerhalb des

Festungsbereiches Köln erlaubt.[100] Somit bleibt zumindest

für die Mitglieder des CCfL die Ausübung des Luftsportes innerhalb der Domstadt

gewährleistet. Für Privatpiloten bzw. Gesellschaften, die die Fliegerei

geschäftlich betreiben, gilt diese Ausnahme jedoch nicht.

Im Verlauf der Jahre 1911/12 erkennt die deutsche

Militärführung die unzureichende Wirksamkeit der Luftschiffe als Waffe bei der

Luftkriegsführung: „Nach dem heutigen Stande werden Luftschiffe im Kriege der

Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der

Aufklärung.“[101]

Anfang 1912 entschließt sich das Kriegsministerium zu einem beschleunigten

Aufbau der Heeresfliegertruppe. Mit einer „Nationalflugspende“ werden die

deutschen Bürger aufgerufen, die Entwicklung des Flugzeuges finanziell zu

unterstützen. Stande werden Luftschiffe im Kriege der

Führung manche Dienste leisten können, weniger als Waffe, als bei der

Aufklärung.“[101]

Anfang 1912 entschließt sich das Kriegsministerium zu einem beschleunigten

Aufbau der Heeresfliegertruppe. Mit einer „Nationalflugspende“ werden die

deutschen Bürger aufgerufen, die Entwicklung des Flugzeuges finanziell zu

unterstützen.

Die Kölner Militärverwaltung sieht von 1911 an von der

Anlage eines zivilen Flughafens ab und verfolgt – entsprechend den Plänen des

Kriegsministeriums – den Aufbau einer militärischen Fliegerstation.[102] 1912 wird zwischen der

Stadt Köln und dem Reichsfiskus ein Vertrag abgeschlossen, der die Verpachtung

und militärische Nutzung eines Geländes am Butzweiler Hof auf 20 Jahre

festgelegt. Das Gelände „liegt besonders günstig, da es unmittelbar an die in Ossendorf erbaute Militärluftschiffhalle … grenzt.“[103] Das Militär übernimmt

die Anlage des Rollfeldes und die Errichtung der Flugplatzanlagen; die Stadt

sichert die Schaffung einer Straßenbahnverbindung zu. Um nicht eine zivile

Nutzung des Geländes vollends auszuschließen, regt der CCfL an, im

Einverständnis mit dem Kommandeur der Fliegerstation, Flugveranstaltungen auf

dem Platz durchführen zu können.[104]

Am 15. September 1912

wird der Grundstein zur militärischen Fliegerstation „Butzweiler Hof“ gelegt.

Das militärische Vorkommando, welches am 1. Dezember 1912 bezeichnenderweise

ohne Flugzeuge in Köln eintrifft, beginnt mit den ersten Arbeiten für die

Anlage und Errichtung einer militärischen Fliegerstation.[105

III.

Schlußbemerkung

Das zeithistorische

Phänomen von der Eroberung des Luftraumes lässt sich anhand der frühen Kölner

Luftfahrtgeschichte anschaulich verdeutlichen; es erweist sich als sehr

vielseitig, so lassen sich die unterschiedlichen Facetten des Ballons z. B. als

Attraktion sowie als Sportgerät dabei wiederfinden; später ist es der Einsatz

der Luftschiffe für militärische Zwecke sowie der Beginn der Motorfliegerei.

Noch im 18. Jh., nur wenige Jahre nach dem erfolgreichen Start einer

Montgolfiere, ist in Köln der Aufstieg eines bemannten Ballons nachweisbar: Am

29. Juni 1795 wird von französischen Truppen ein militärischer

Beobachtungsballon vor den Toren der Stadt aufgelassen.

Im Verlauf des 19.

Jhs. finden zahlreiche Ballonaufstiege in der Domstadt statt, so u. a. von den

Luftschiffern Sinval und Guerin 1808 und 1847 von dem berühmten Ballonfahrer

Charles Green. In diesem Zeitraum sind es – entsprechend der Stellung ihrer

Nationen innerhalb der allgemeinen Ballongeschichte – vorwiegend Franzosen und

Engländer, die die Domstadt besuchen und Ballonaufstiege vorführen.

Spektakuläre Ballonaufstiege finden zum Ende des 19. Jhs. im sog. „Goldenen

Eck“ in Köln-Riehl statt. Der Aeronaut Maximilian Wolff führt dort als ständige

Attraktion Ballonfahrten mit Passagieren zu gewerblichen Zwecken durch.

Der um die

Jahrhundertwende 19./20. Jh. einsetzende Wandel des Ballons vom reinen

Schauobjekt mit Volksfestcharakter zum Sportgerät einer exklusiven

Gesellschaftsgruppe vollzieht sich in Köln wahrnehmbar am 6. November 1906 mit

der Gründung des „Cölner Aero-Club“, dem späteren „Cölner Club für Luftschiffahrt

e. V.“ (CCfL). Damit wird der Grundstein für die Entwicklung des Luftsportes

innerhalb der Rheinmetropole gelegt.

Darüber hinaus gehen von Köln wichtige Impulse für die Entwicklung

der Ballon- und Zeppelintechnik aus: die Kölner Firma Clouth entwickelt 1907

ein lenkbares, motorgetriebenes Luftschiff. Die in diesem Zusammenhang

errichtete Luftschiffhalle kann gleichzeitig als die erste

Luftverkehrsarchitektur in Köln angesehen werden.

Das Jahr 1909 bildet

mit der „Internationalen Ballonwettfahrt“ und der „Internationalen Flugwoche“

Höhepunkte innerhalb der Anfänge der Kölner Luftfahrtgeschichte. In diesem Jahr

können die Kölner Bürger erstmals Flugzeuge im Rahmen einer derartigen

Veranstaltung erleben und bewundern. Austragungsorte Kölner Luftsportaktivitäten

sind anfangs das Gelände des heutigen Aachener Weihers sowie die Pferderennbahn

im heutigen Köln-Weidenpesch.

Im selben Jahr münden

in der Festungsstadt Köln die militärischen Interessen an der Luftfahrt in der

Gründung und Anlage eines Luftschiffhafens in Köln-Bickendorf sowie der

Stationierung eines Militär-Luftschiffes. Die dabei errichtete Luftschiffhalle

zählt zu den allerersten baulichen Zeugnissen einer Luftverkehrsarchitektur im

Kölner Stadtgebiet und ist gleichzeitig eine durchaus bemerkenswerte

Ingenieurleistung dieser Zeit.

In den folgenden

Jahren wird Köln Ort von zahlreichen Luftschiff-Manövern. Obwohl der

Festungscharakter der Stadt eine weitere Expansion des städtischen Luftsportes

durch Überflugs- und Fotografierverbote eher bremst, besteht auf diesem Gebiet

eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen dem CCfL und dem stationierten

Luftschiffer-Bataillon; eine Einbeziehung Kölns in ein nationales

Luftschiff-Verkehrsnetz wird aufgrund der militärischen Bestimmungen

verhindert.

1912 ist das Jahr der

Grundsteinlegung für die militärische Fliegerstation „Butzweiler Hof“ und

gleichzeitig die Ausgangsbasis für alle weiteren fliegerischen Ambitionen in

Köln.Zusammenfassend ist

festzustellen, dass die Ereignisse der frühen Jahre Kölner Aviatik auch im

Hinblick auf die allgemeine Luftfahrt aufschlussreich sind. Die hier

angeführten Geschehnisse der zivilen und militärischen Luftfahrt in Köln

dokumentieren gewiss nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der allgemeinen

deutschen Luftfahrtgeschichte. Sie haben aber sehr wohl repräsentativen

Charakter, denn an ihnen lassen sich die Entwicklungen der allgemeinen

Luftfahrt in Deutschland bis zum Beginn des 20. Jhs. nachvollziehen.

Konsequenterweise

stellt sich letztlich natürlich die Frage, warum die Luftschifffahrt nicht mehr

weiter ausgebaut wurde, obwohl sie heute gerade eine Wiederbelebung erlebt, die

mit wesentlich moderner konstruierten Luftschiffen erneut Erfolgsaussichten für

den Einsatz von Luftschiffen mit sich bringt. Auch stellt sich die Frage, warum

nach dem ersten Luftschiff nach dem Konsequenterweise

stellt sich letztlich natürlich die Frage, warum die Luftschifffahrt nicht mehr

weiter ausgebaut wurde, obwohl sie heute gerade eine Wiederbelebung erlebt, die

mit wesentlich moderner konstruierten Luftschiffen erneut Erfolgsaussichten für

den Einsatz von Luftschiffen mit sich bringt. Auch stellt sich die Frage, warum

nach dem ersten Luftschiff nach dem Tode von Franz Clouth nicht dass ursprünglich vorgesehene Luftschiff 2

konstruiert und aufgebaut wurde. Von 1912-1915 verging nicht viel Zeit, dem

vorausschauenden Kaufmann der damaligen Zeit, nach dem Tode von Franz Clouth

sein ältester Sohn Max, blieb der heraufziehende Modernisierungsschub in Bezug