|

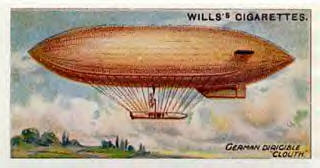

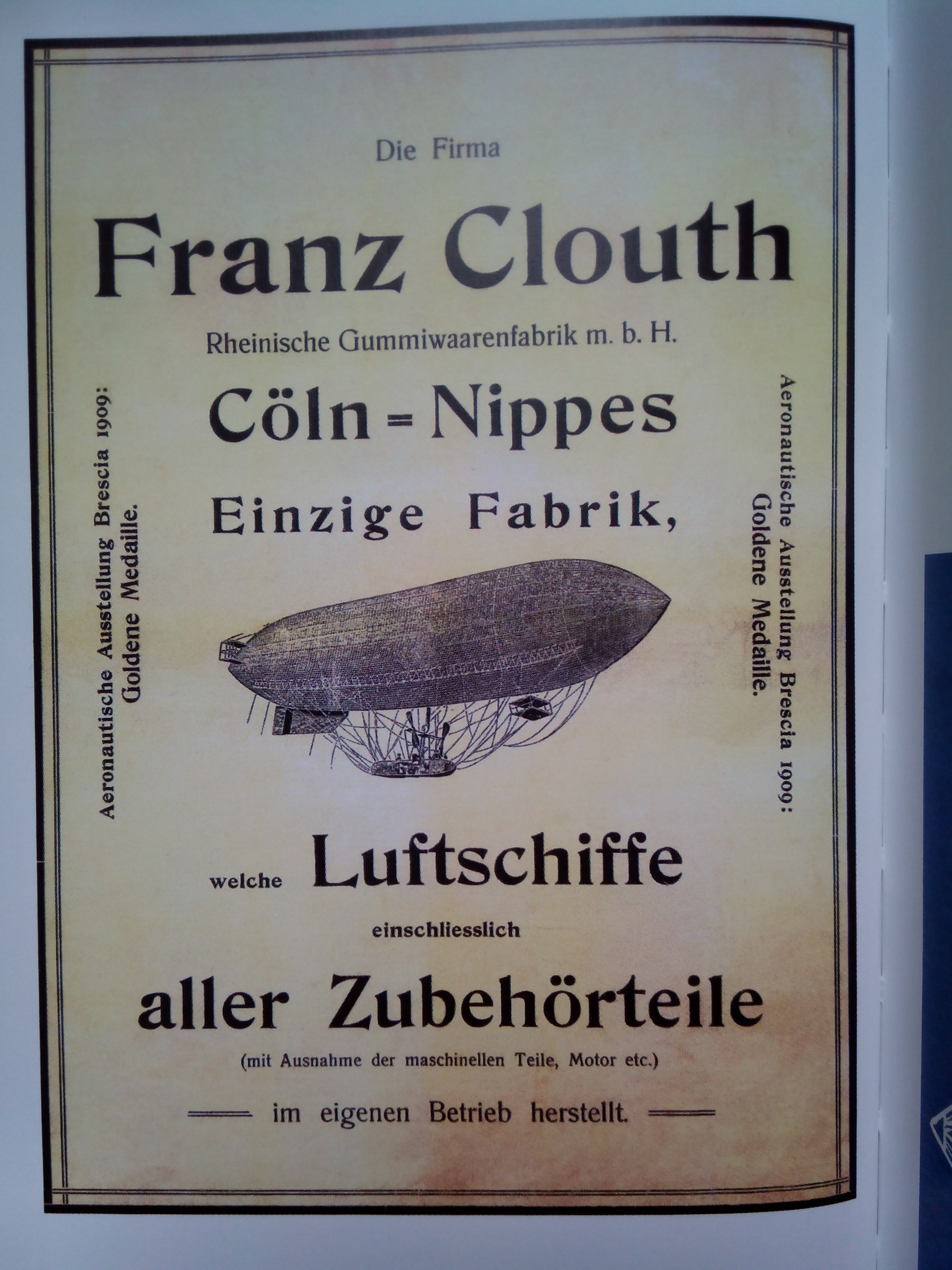

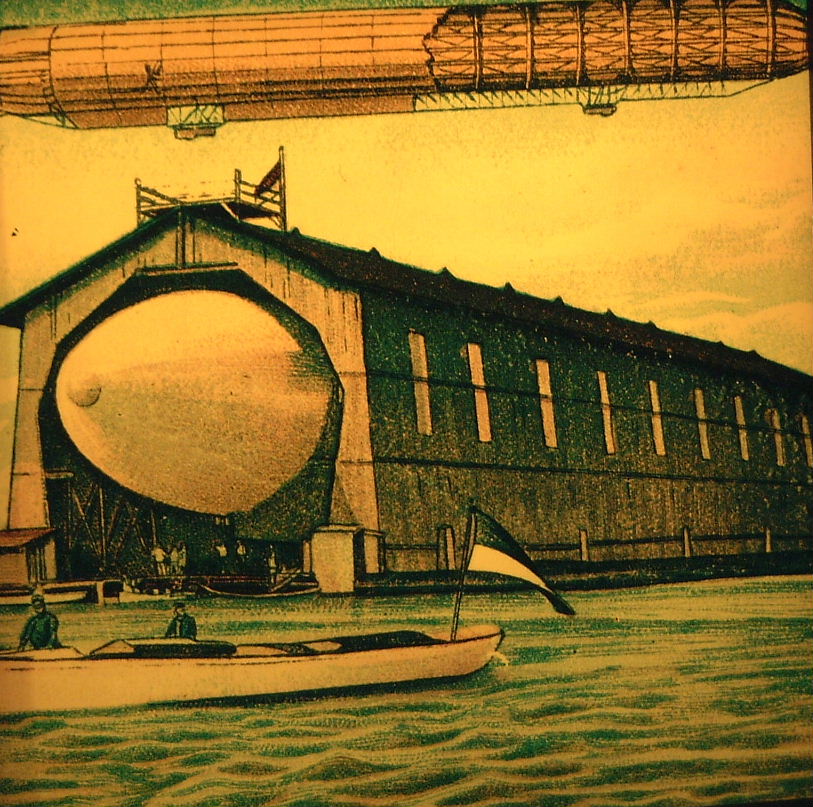

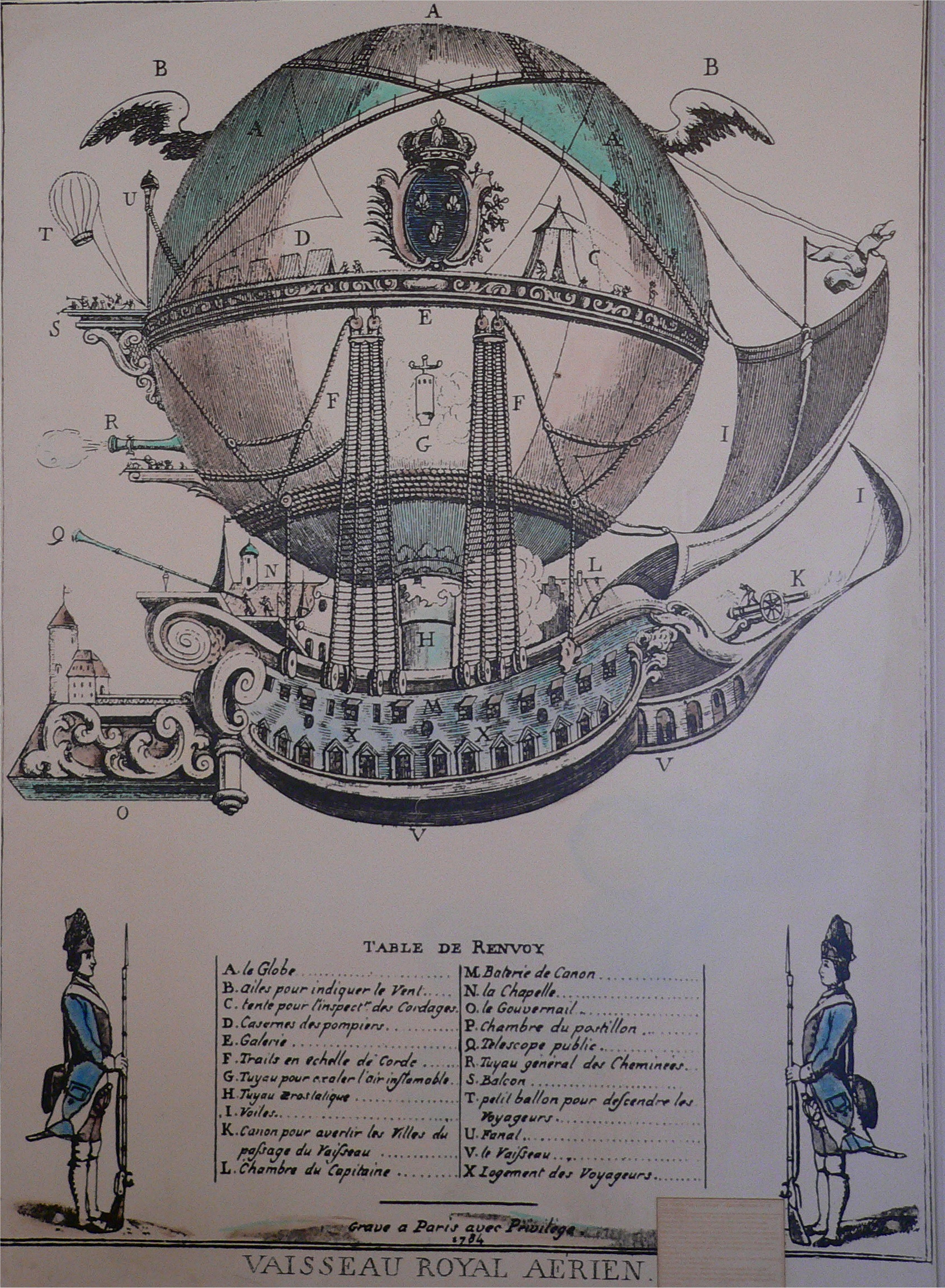

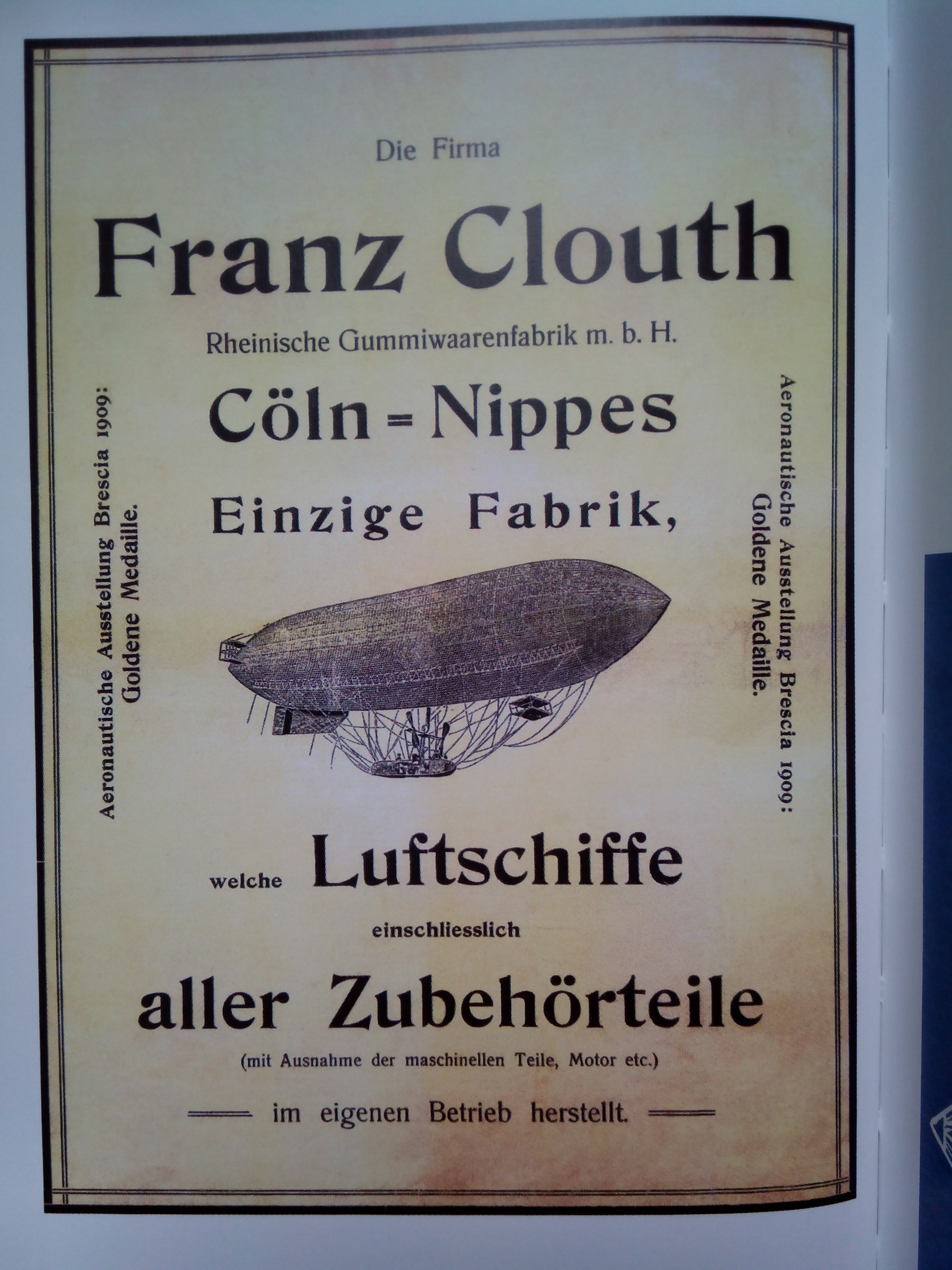

Lenkbares Luftschiff

Clouth

Clouth Firmen Logo

Tiefsee-Kabel

Altreifen

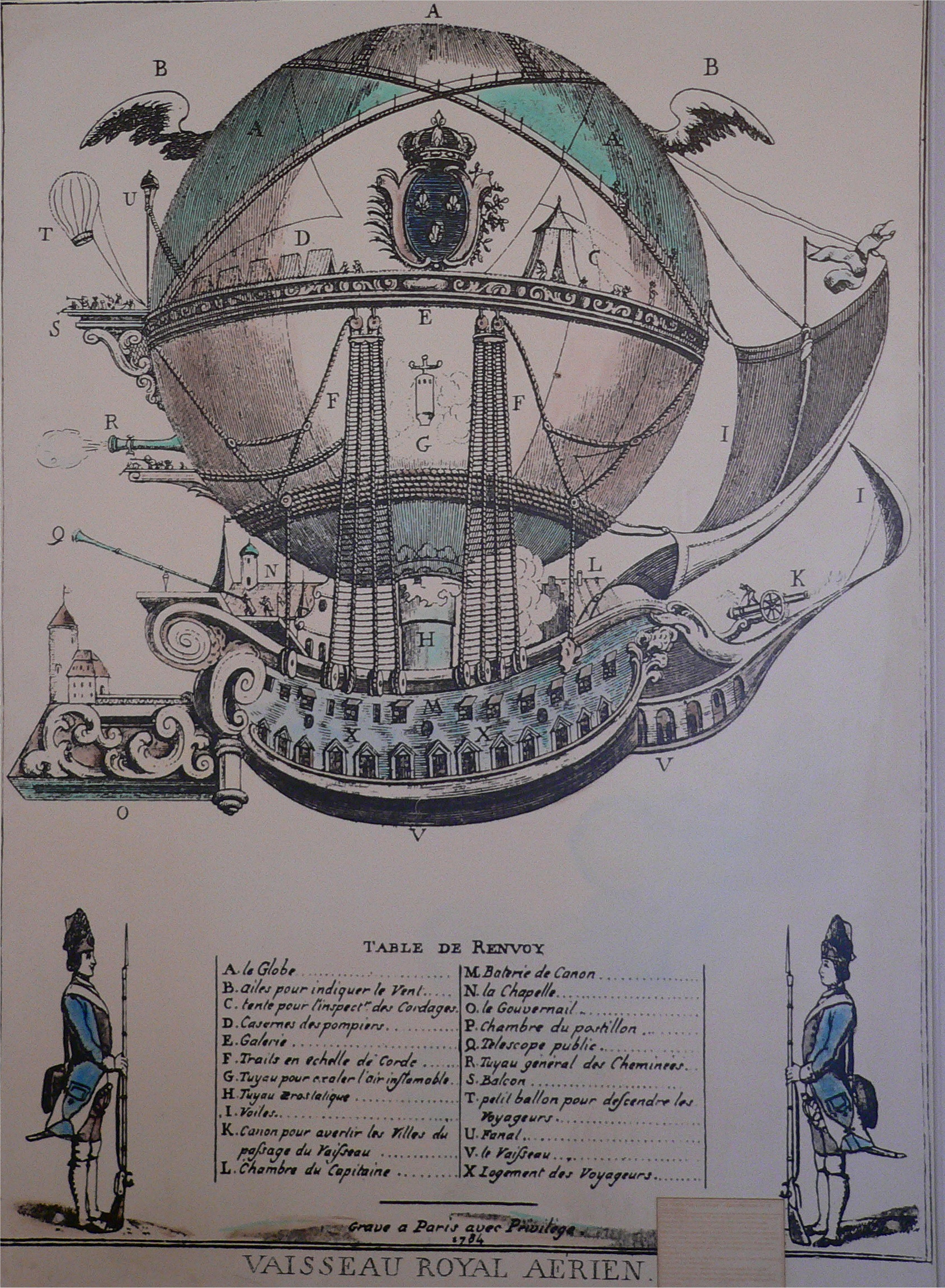

Erste Militärballons

Bakelite Radio

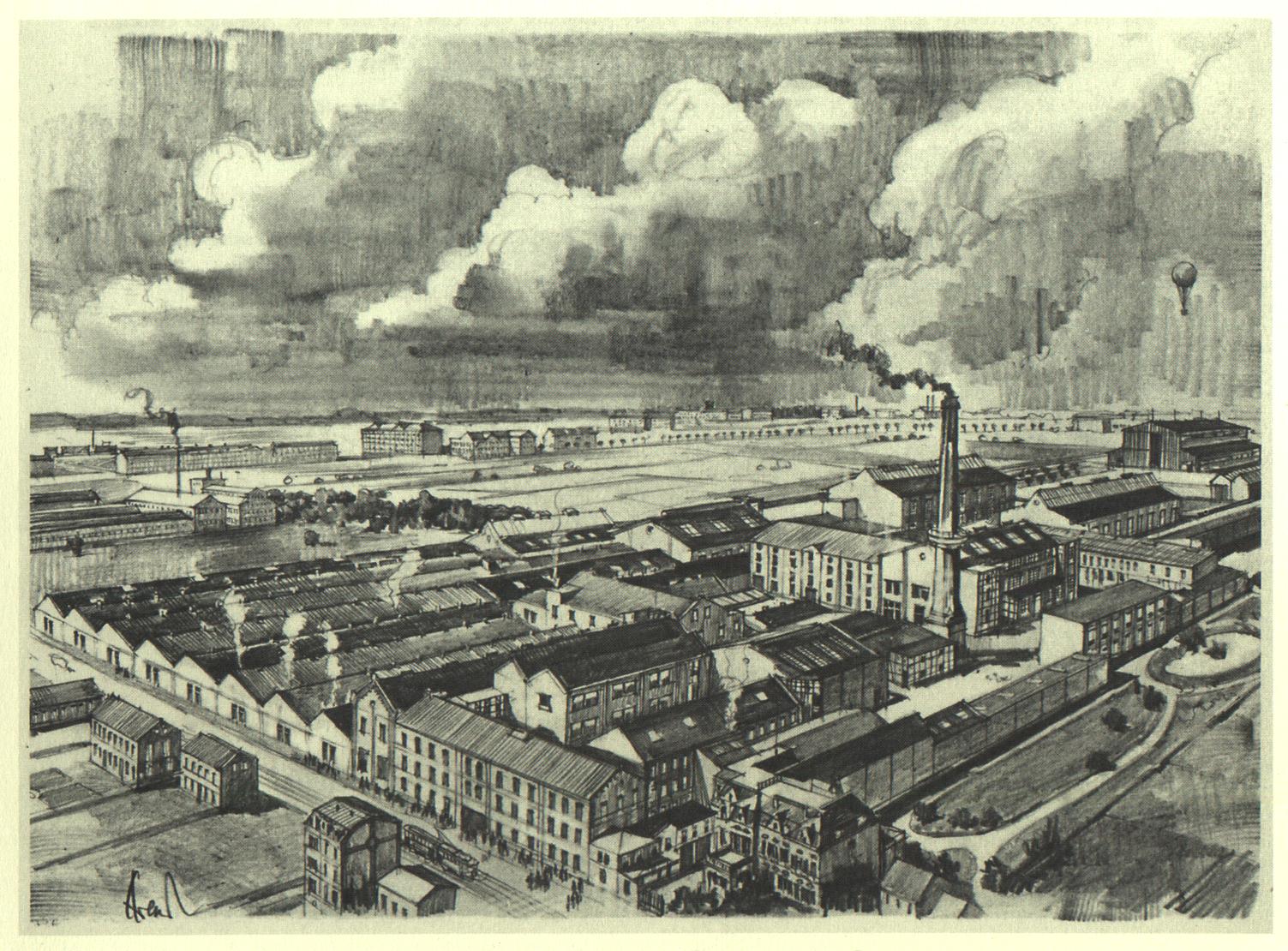

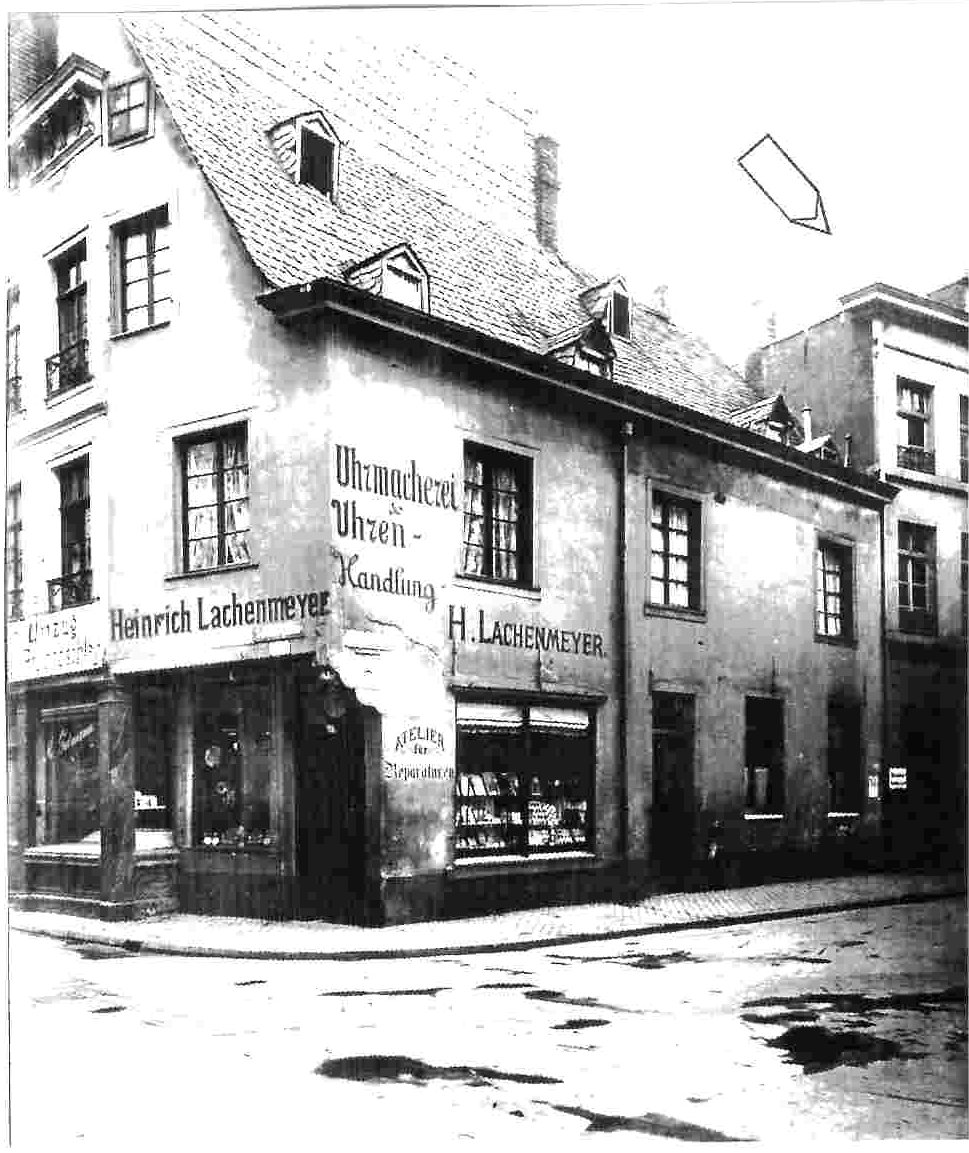

Cöln Anfang 20 Jhdt.

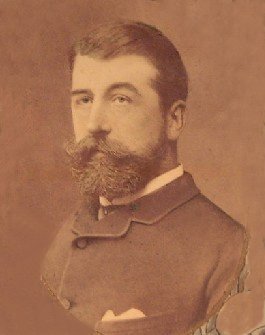

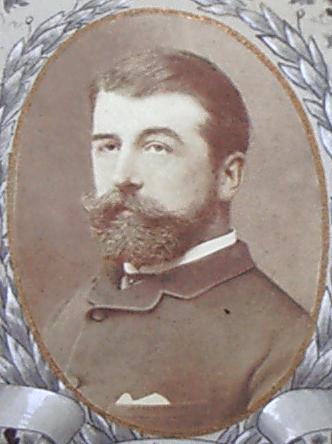

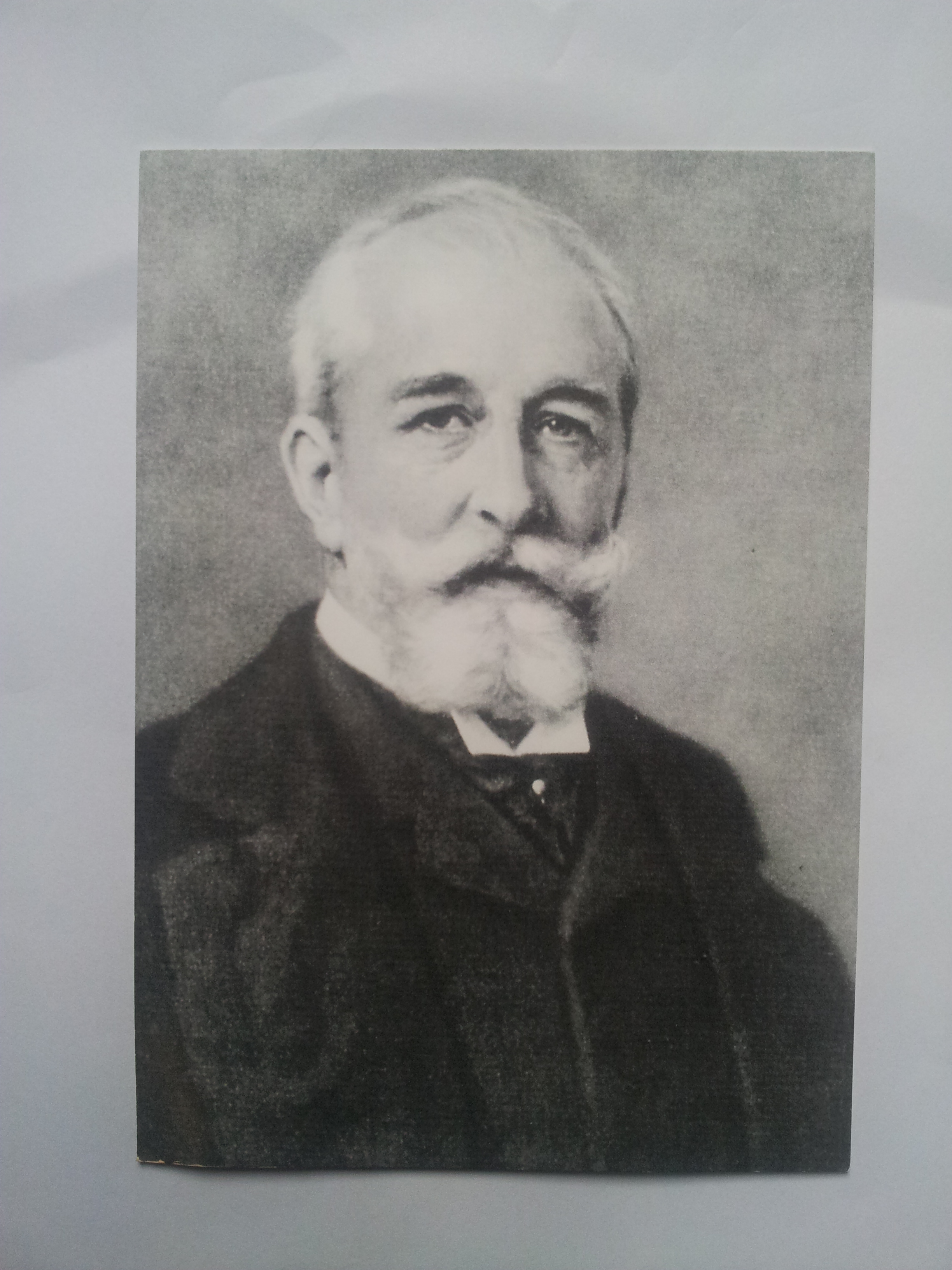

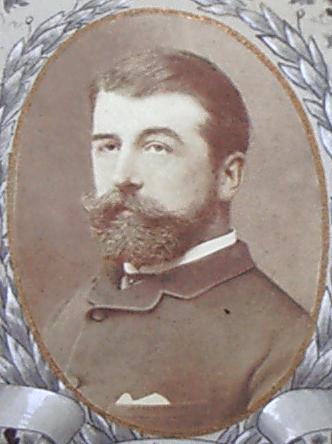

Franz Julius Hubert

Clouth

1862

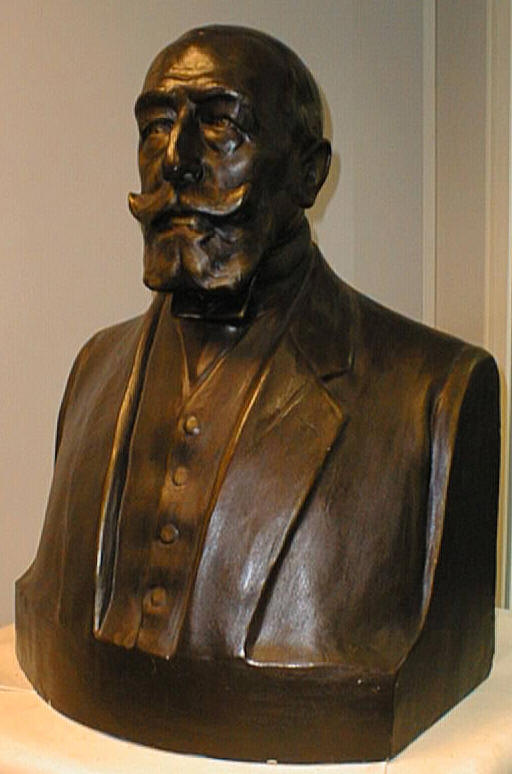

Bronze Büste Franz

Clouth

Franz Clouth 1905

Clouth Book 1st Edition

Tauchhelm Clouth

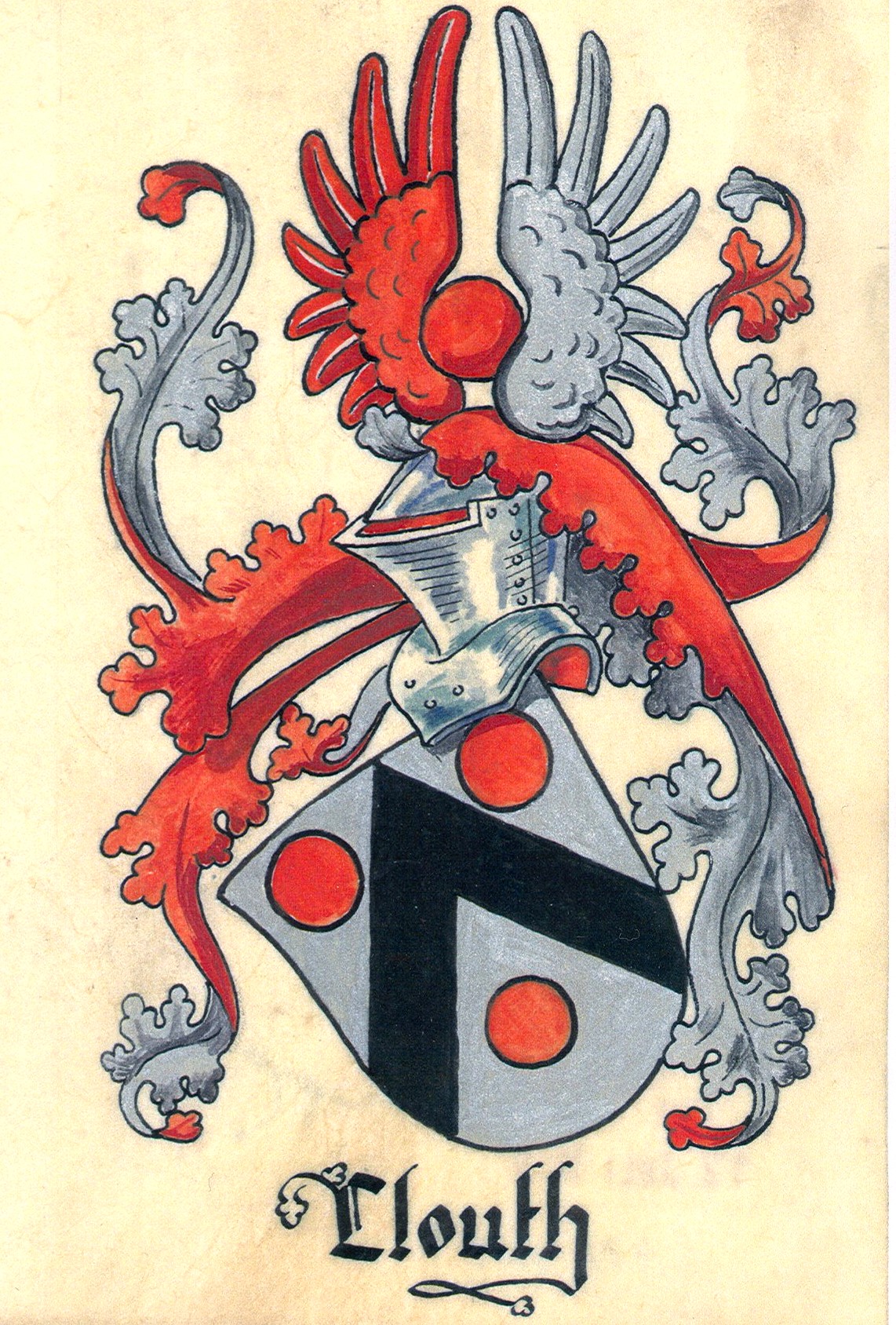

Altwappen Clouth

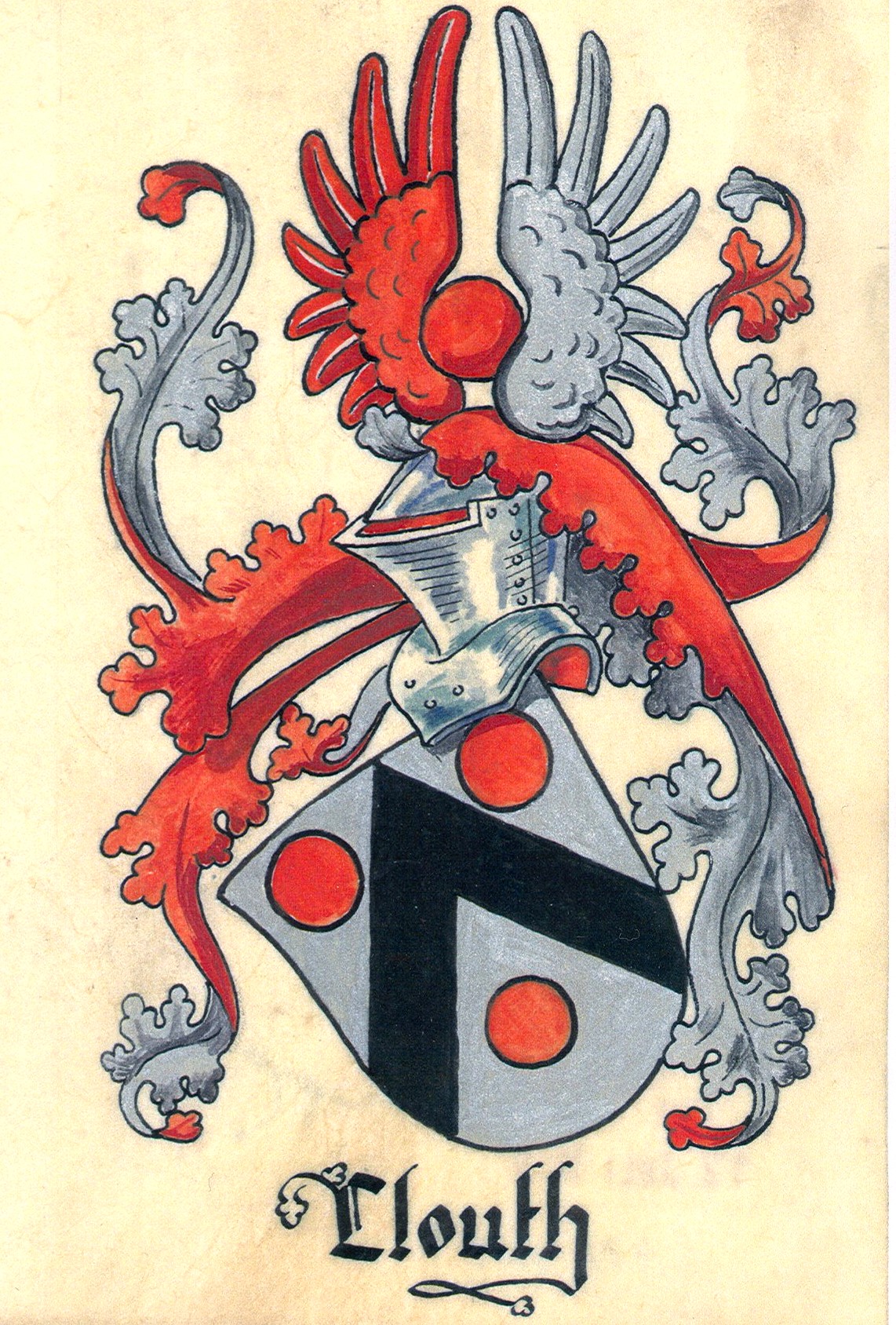

Clouth-Wappen 1923

Max Josef Wilhelm

Clouth

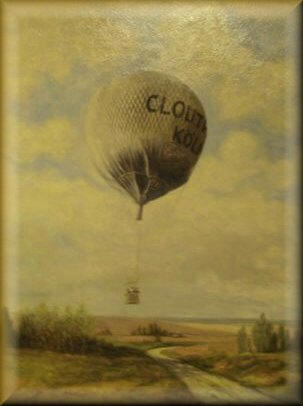

Preisbild

Ballonwettbewerb

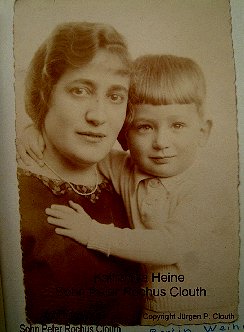

Eugen Clouth

"Anni" Heine Clouth

Anni & Peter

Peter Rochus Clouth

Margot Clouth, geb.

Krämer

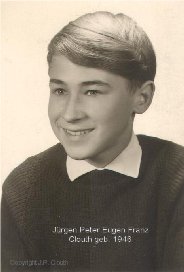

Jürgen Clouth 12

Vettern Peter (l) &

John (r)

Rechtsanwalt J.P.

Clouth

Ehefrau Audrey Clouth

15.1.1950-22.11.2017

Bryan, Oliver,

Phillip

Jürgen Peter Clouth

Max Clouth

Ballon Sirius

Alpenquerung

Bakelite

Verteilerfinger

Franz Clouth

Eugen Clouth

Clouth Werk

Clouth Werbung

Clouth Notgeld

Clouth Werk

Alt-Autoreifen

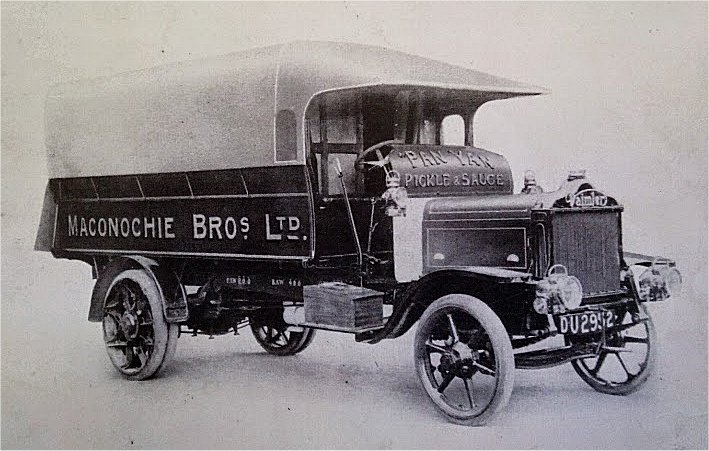

Altfahrzeug

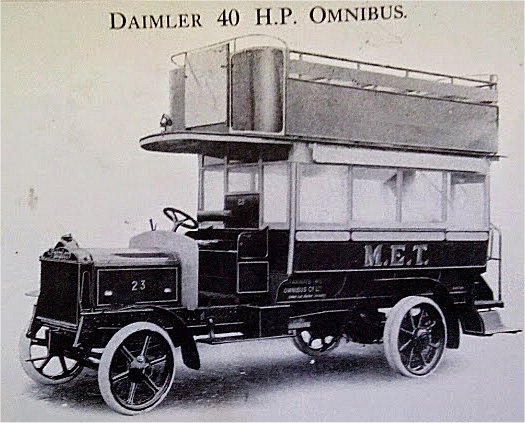

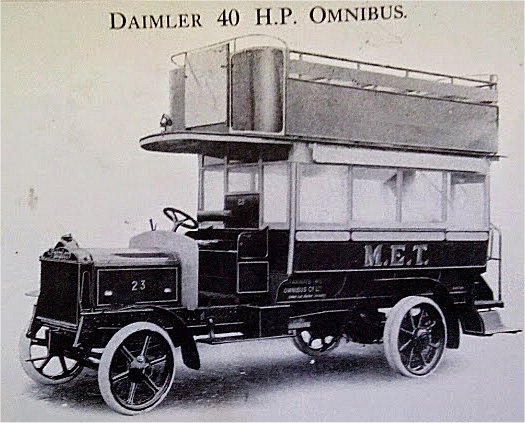

Daimler

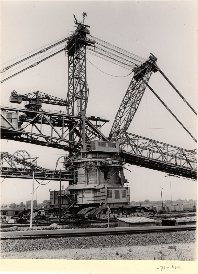

Förderbandkran

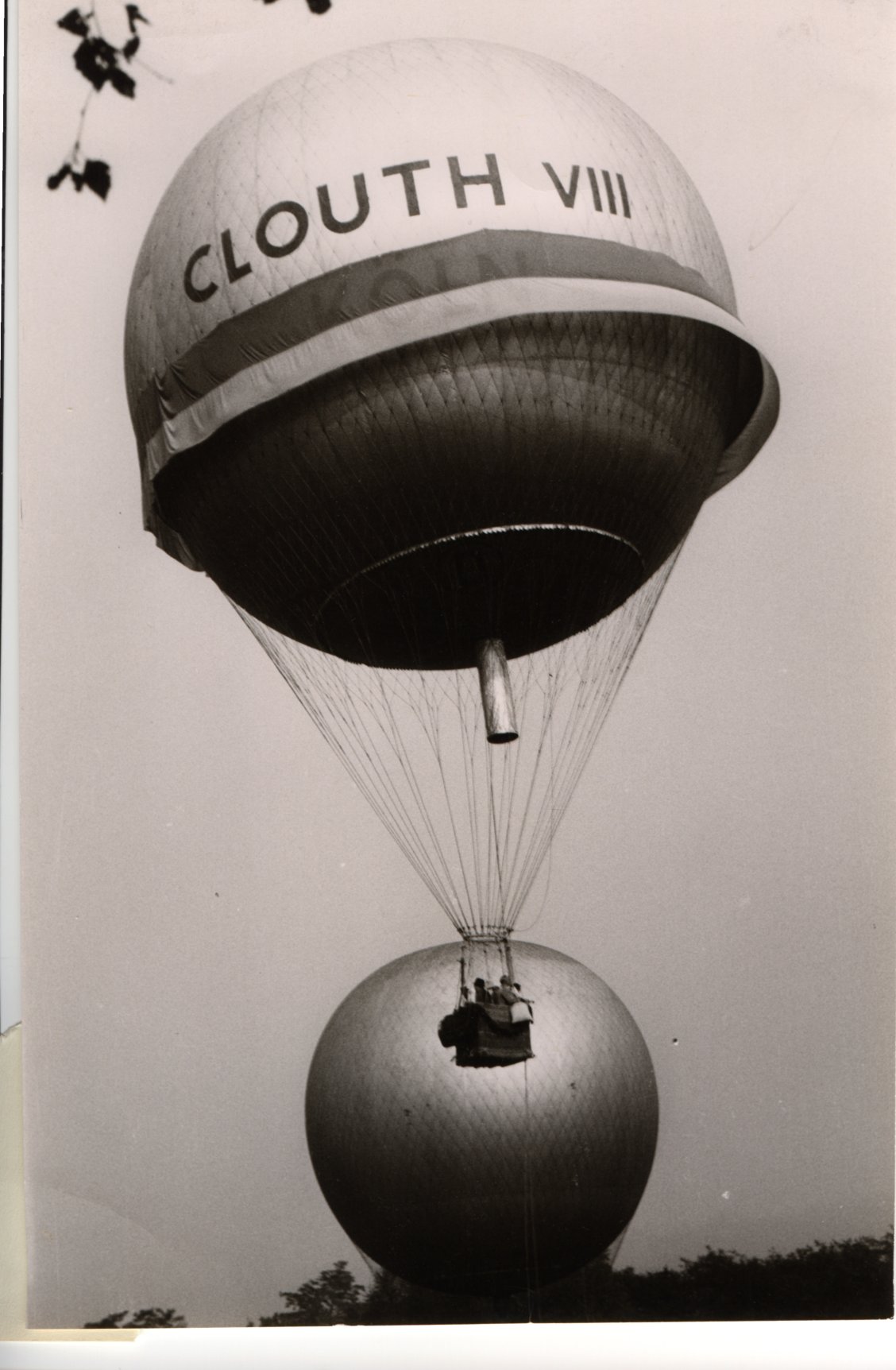

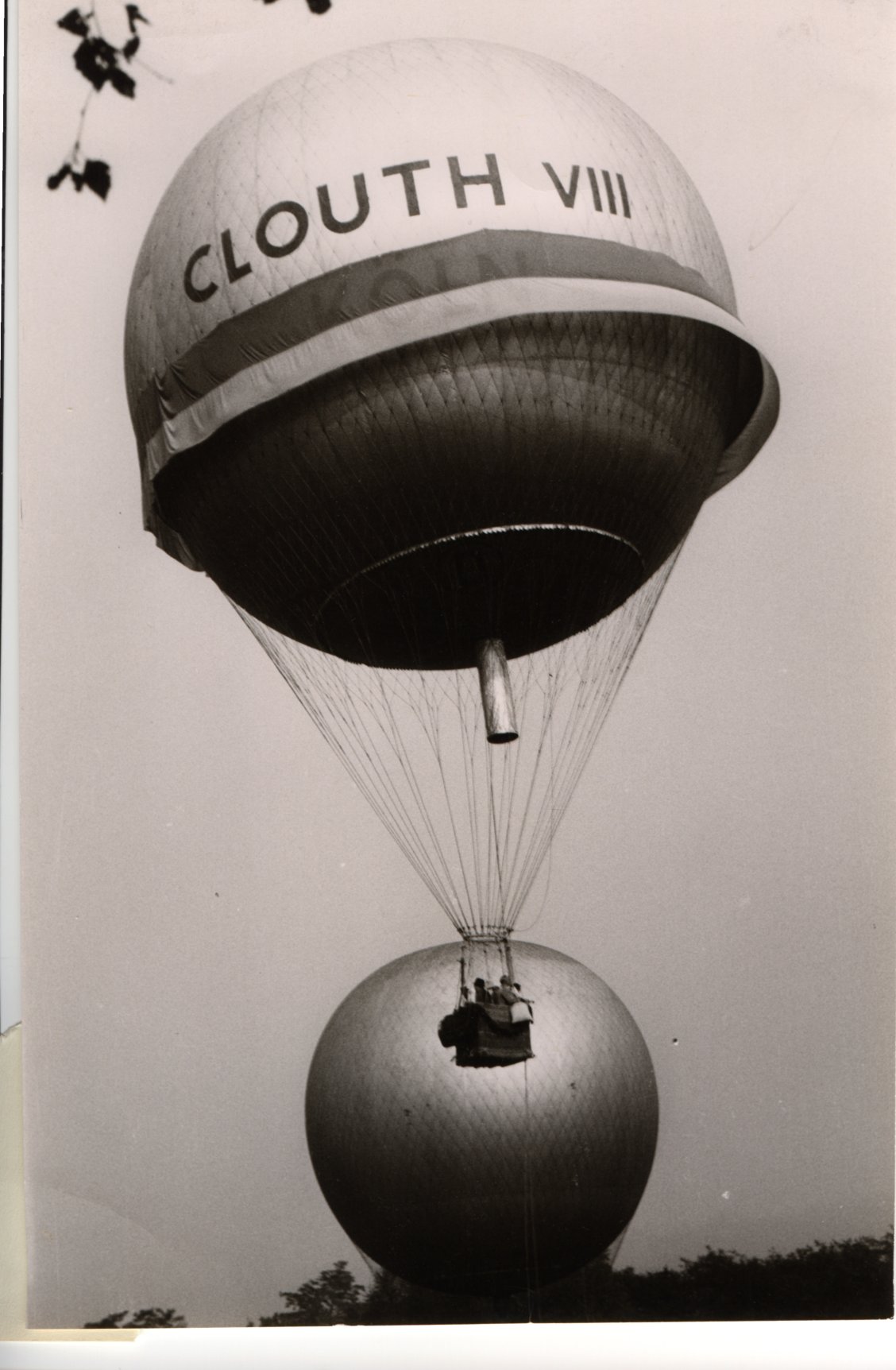

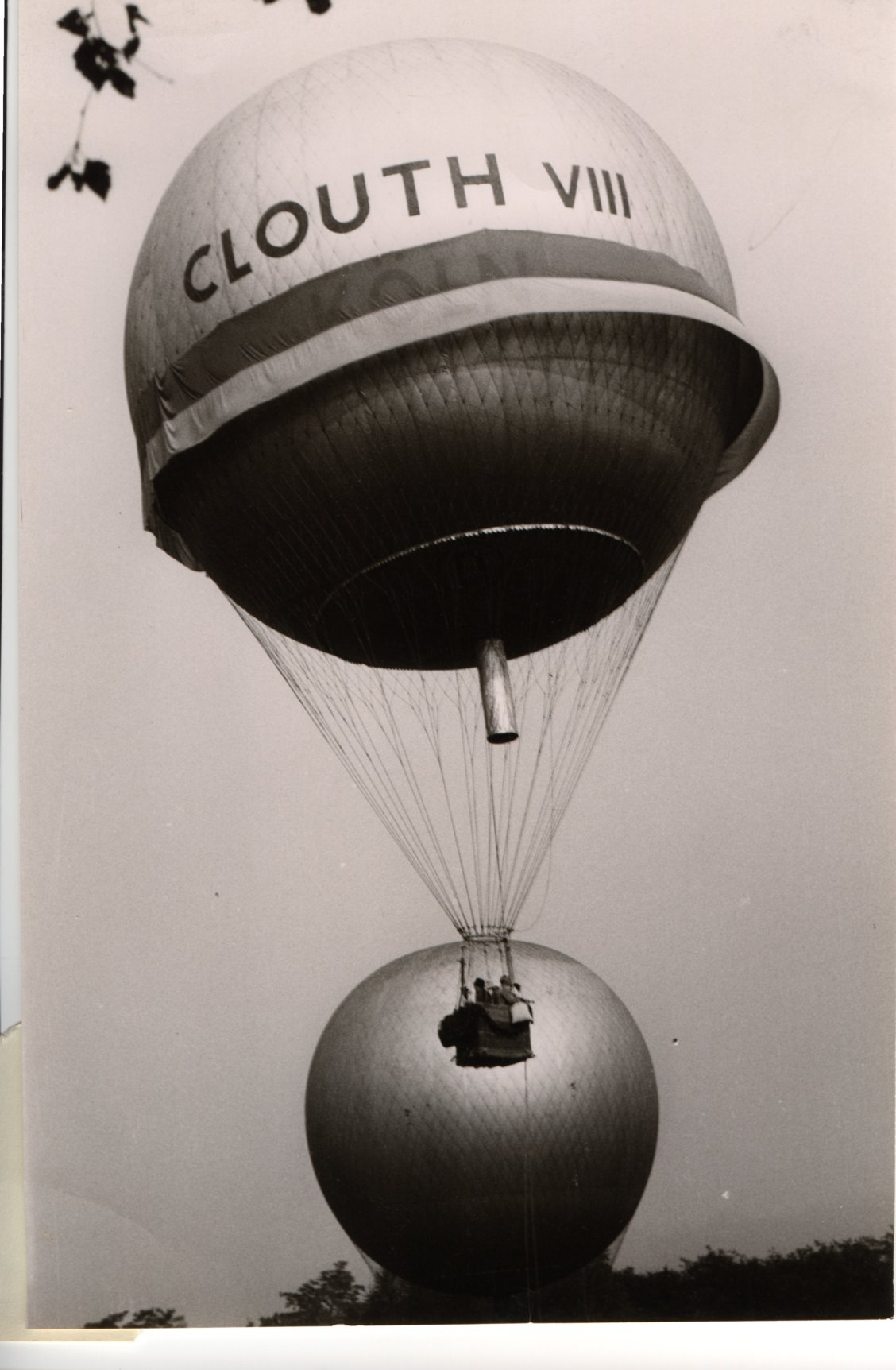

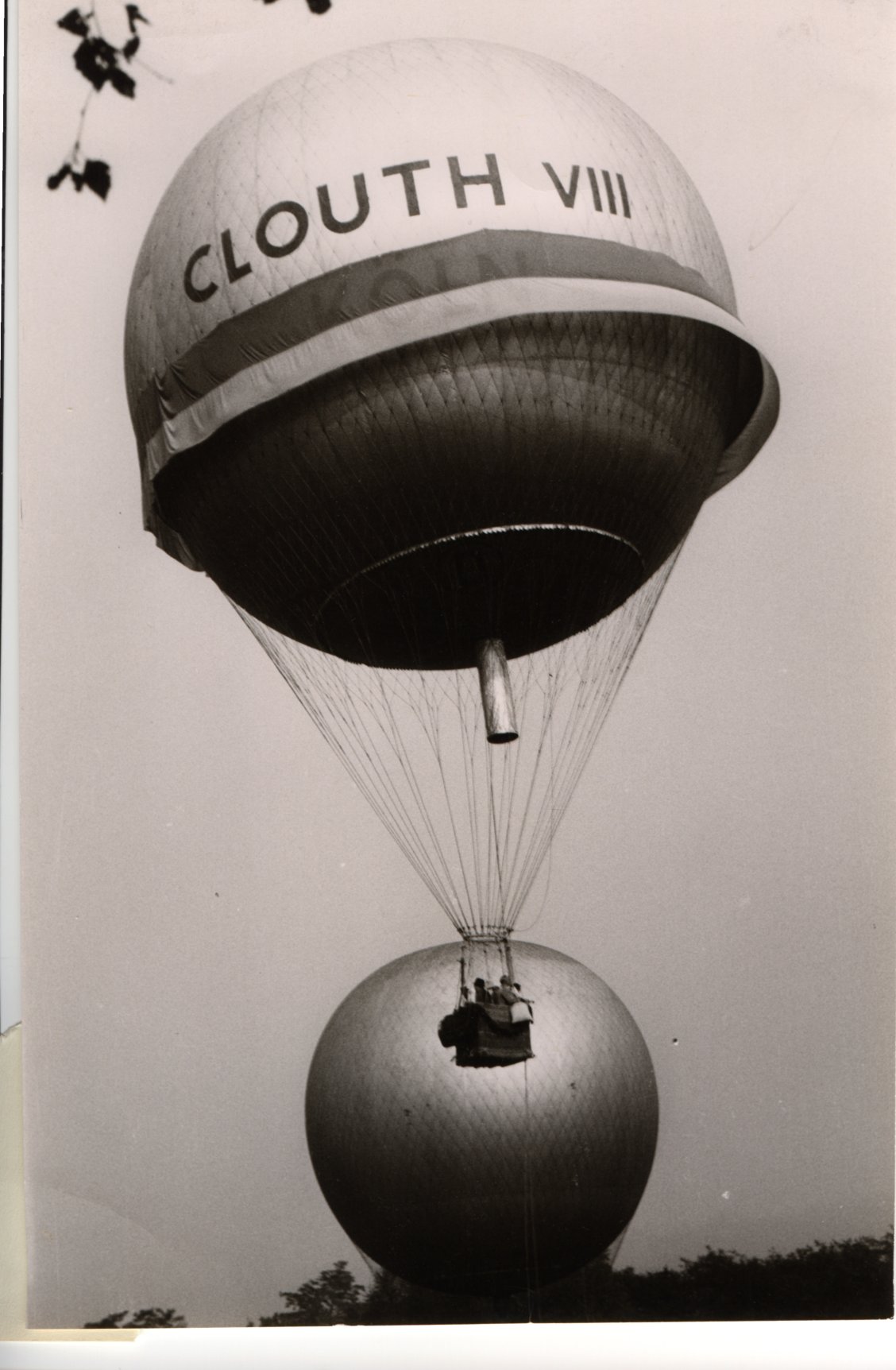

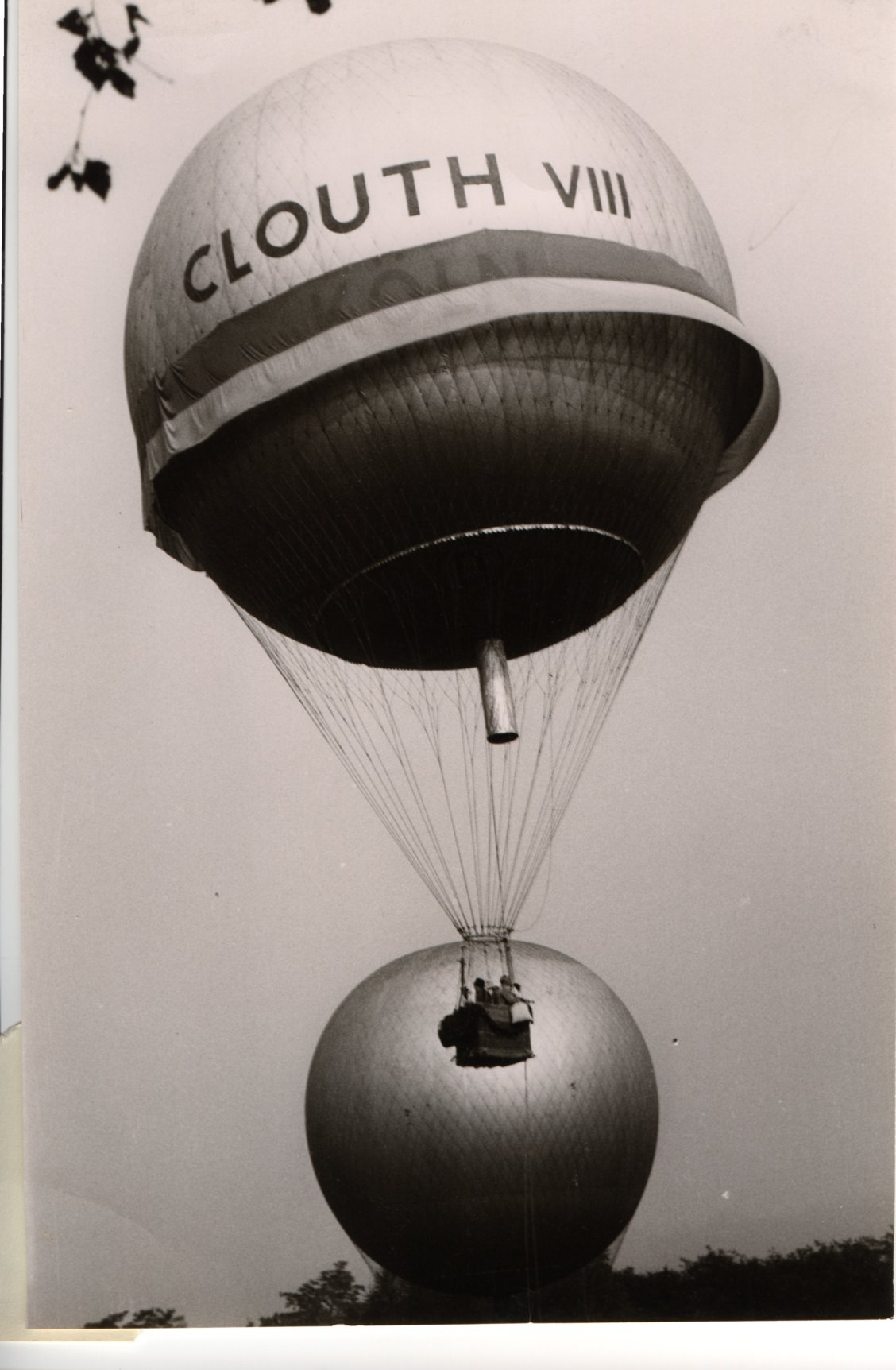

Clouth VIII Ballon

Wilhelm Clouth

Katharina Clouth

Caouchoc Golf Ball

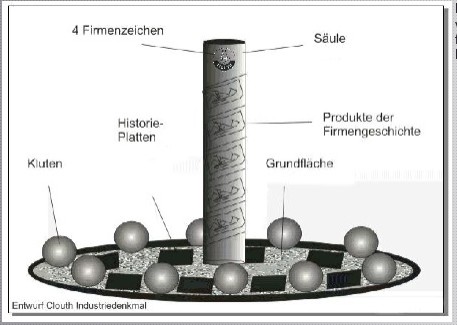

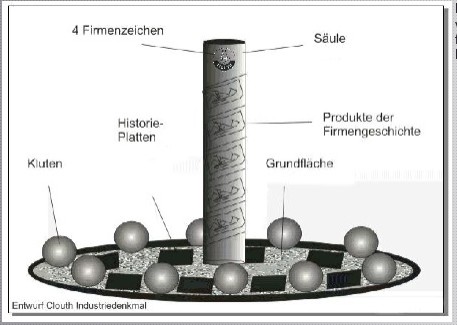

Skizze Clouth Denkmal

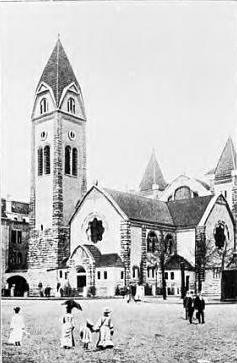

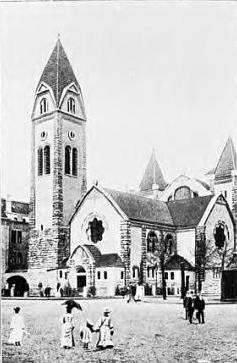

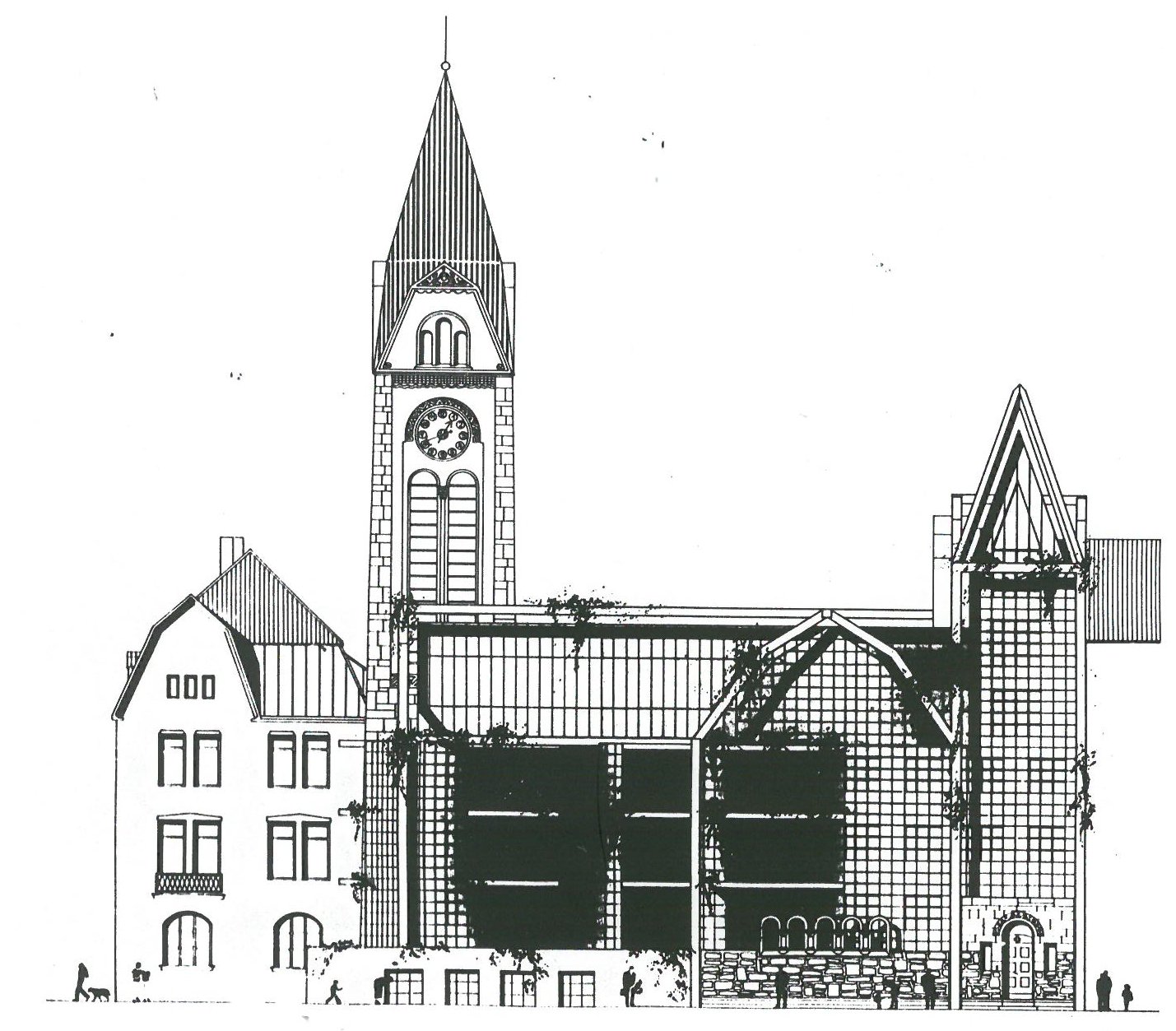

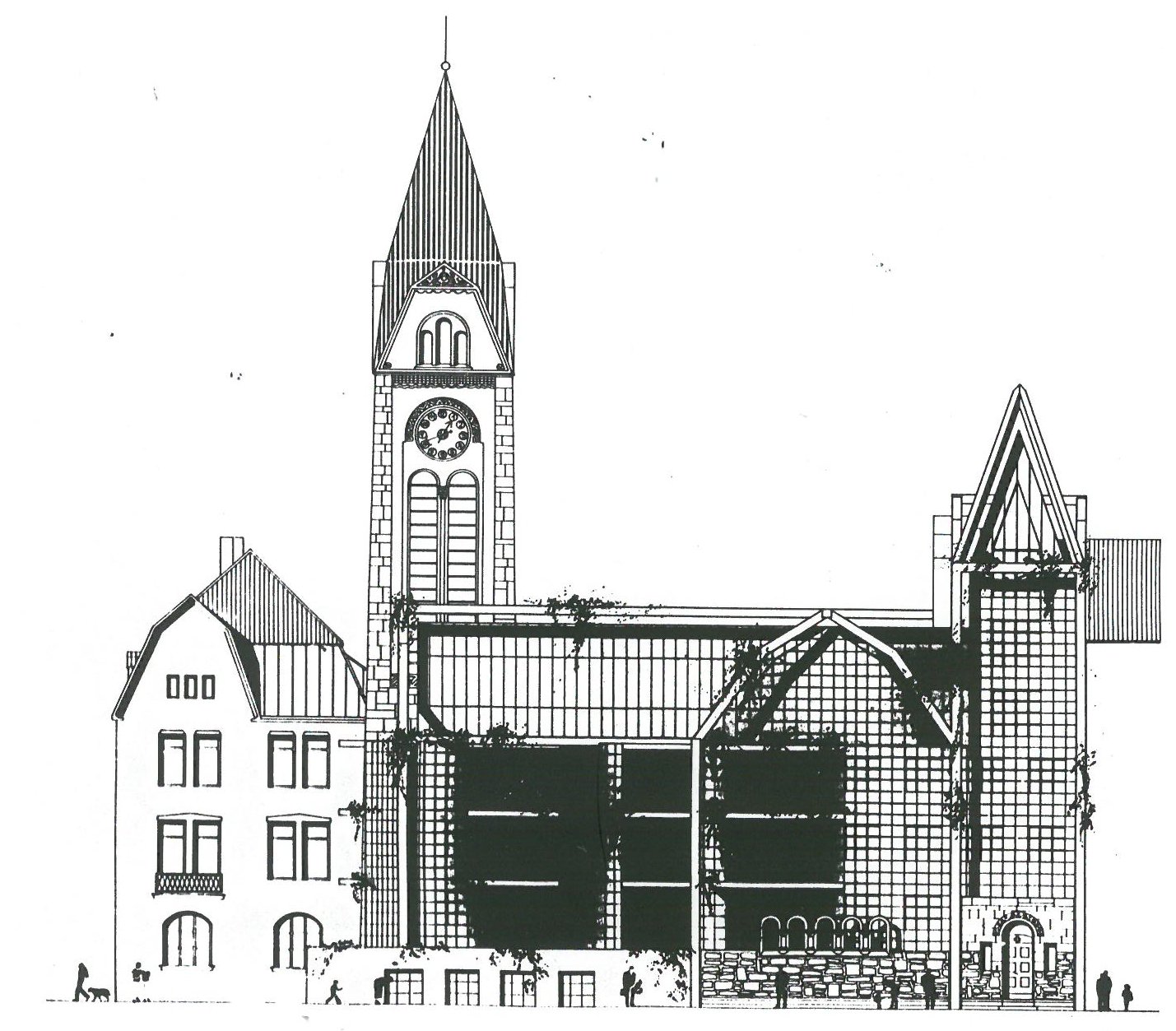

Altkatholische Kirche

Köln

Kabelaufroller

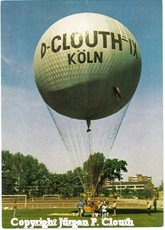

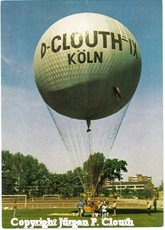

Clouth IX

Flugticket Clouth IX

.jpg)

Ballon Clouth IX über

Alpen

Post-Karte Franz Clouth

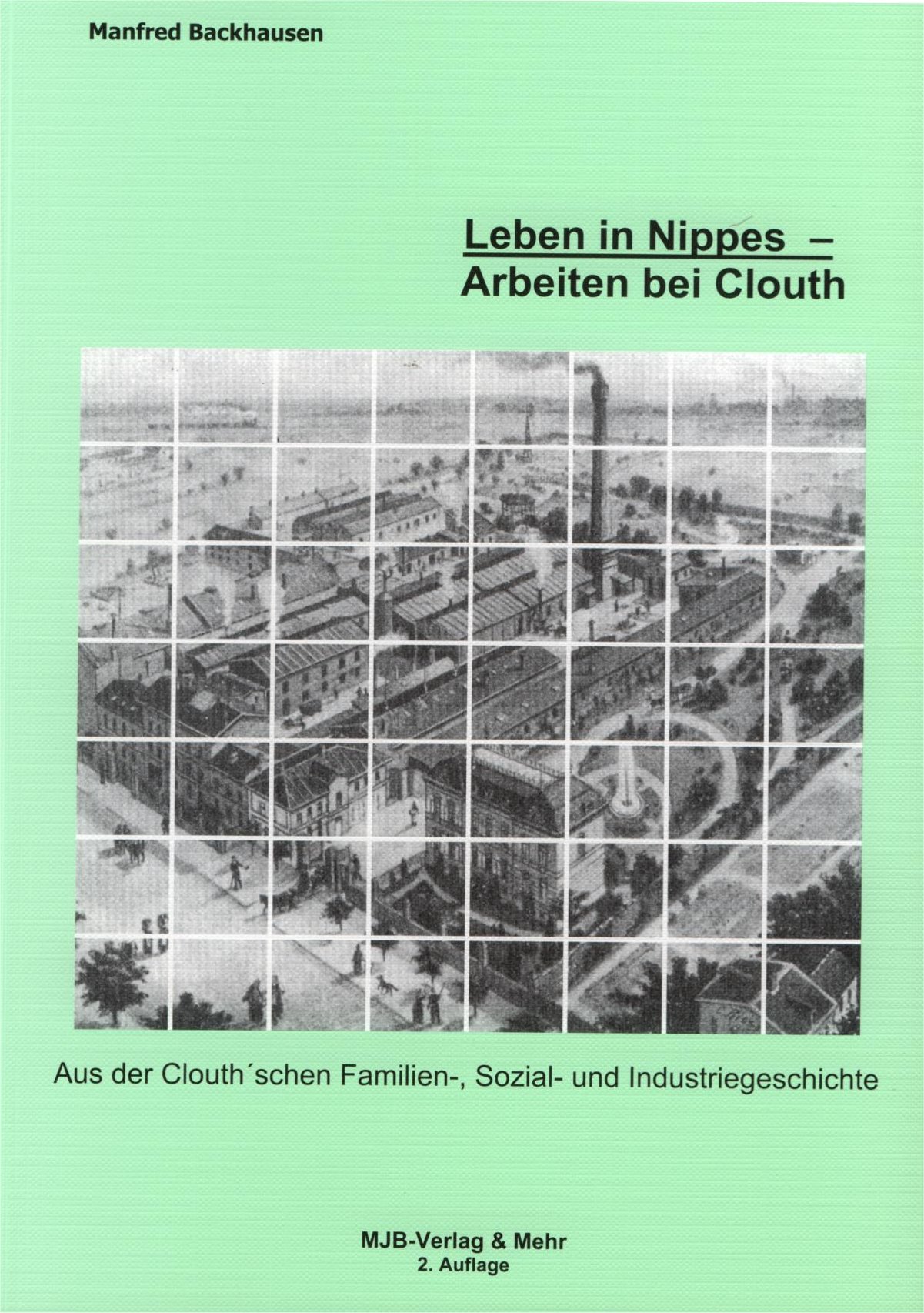

Clouth Buch 2.Ausgabe

.jpg)

Franz Clouth

Ballonkorb

Butzweilerhof Köln

Caouchoc Baum

Caouchoc Trocknung

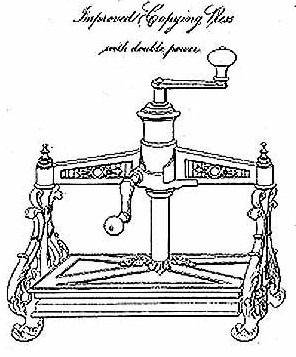

Kautschuk-Kopier System

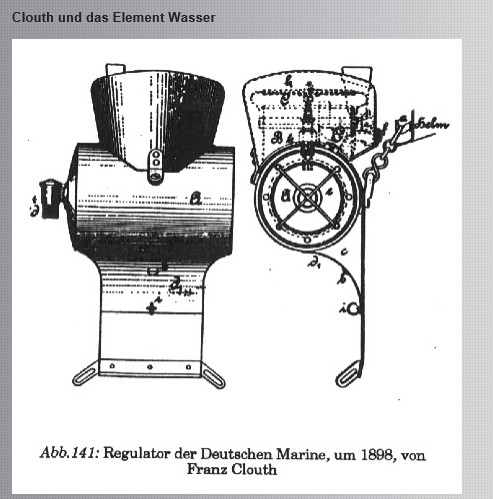

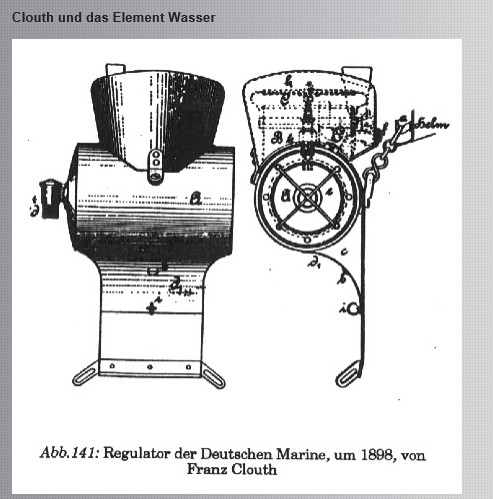

Wasser-Regulator

Clouth

Land & See Altes Logo

Land & See NEULogo

Franz Clouth

Richard Clouth

Industrieverein

Altlogo

Tauchergesellschaft

LOGO

Halle Förderband

Produktion

Firmentor 2

Bakelite Telefon

Podbielski

Kabellegeschiff

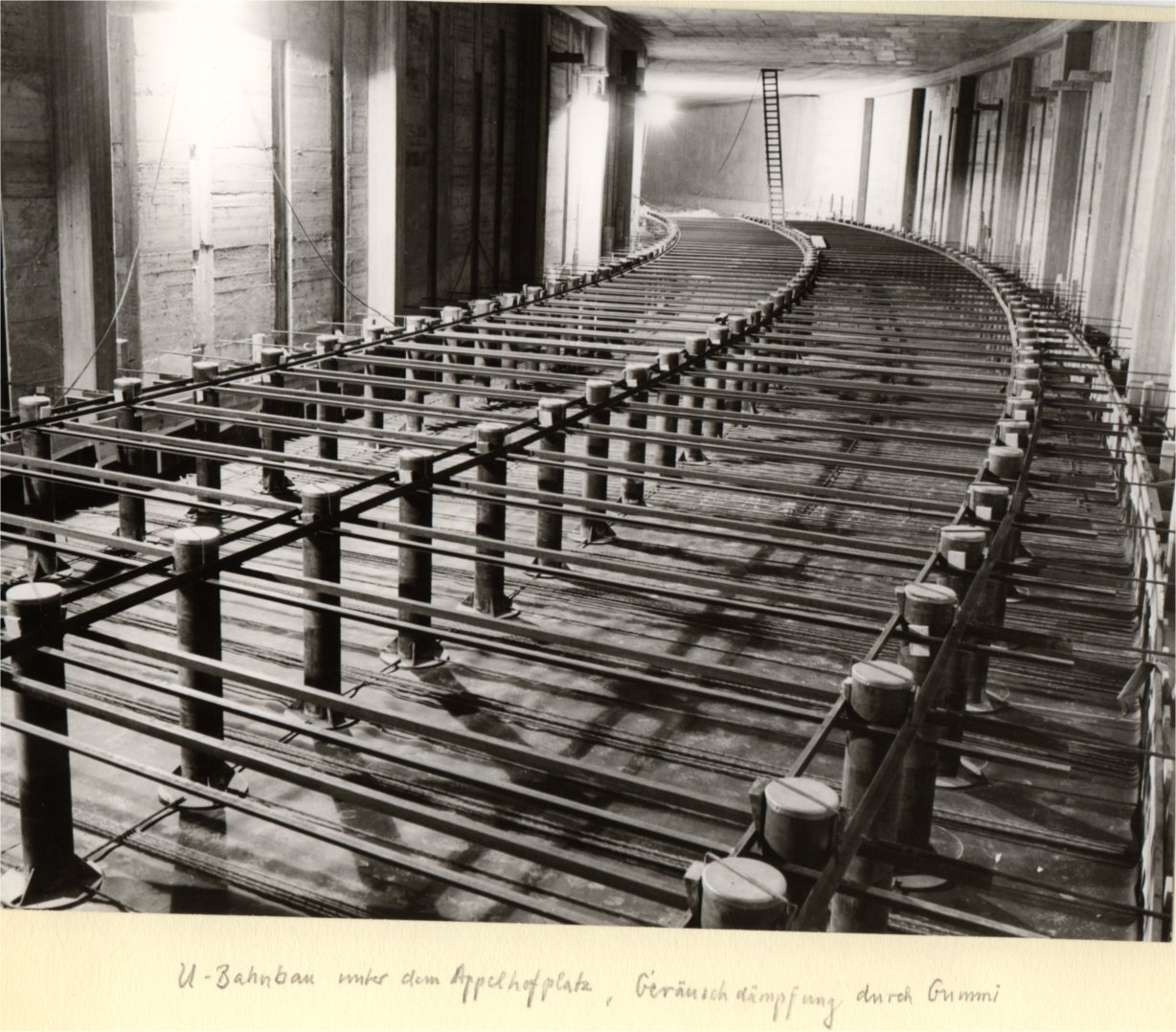

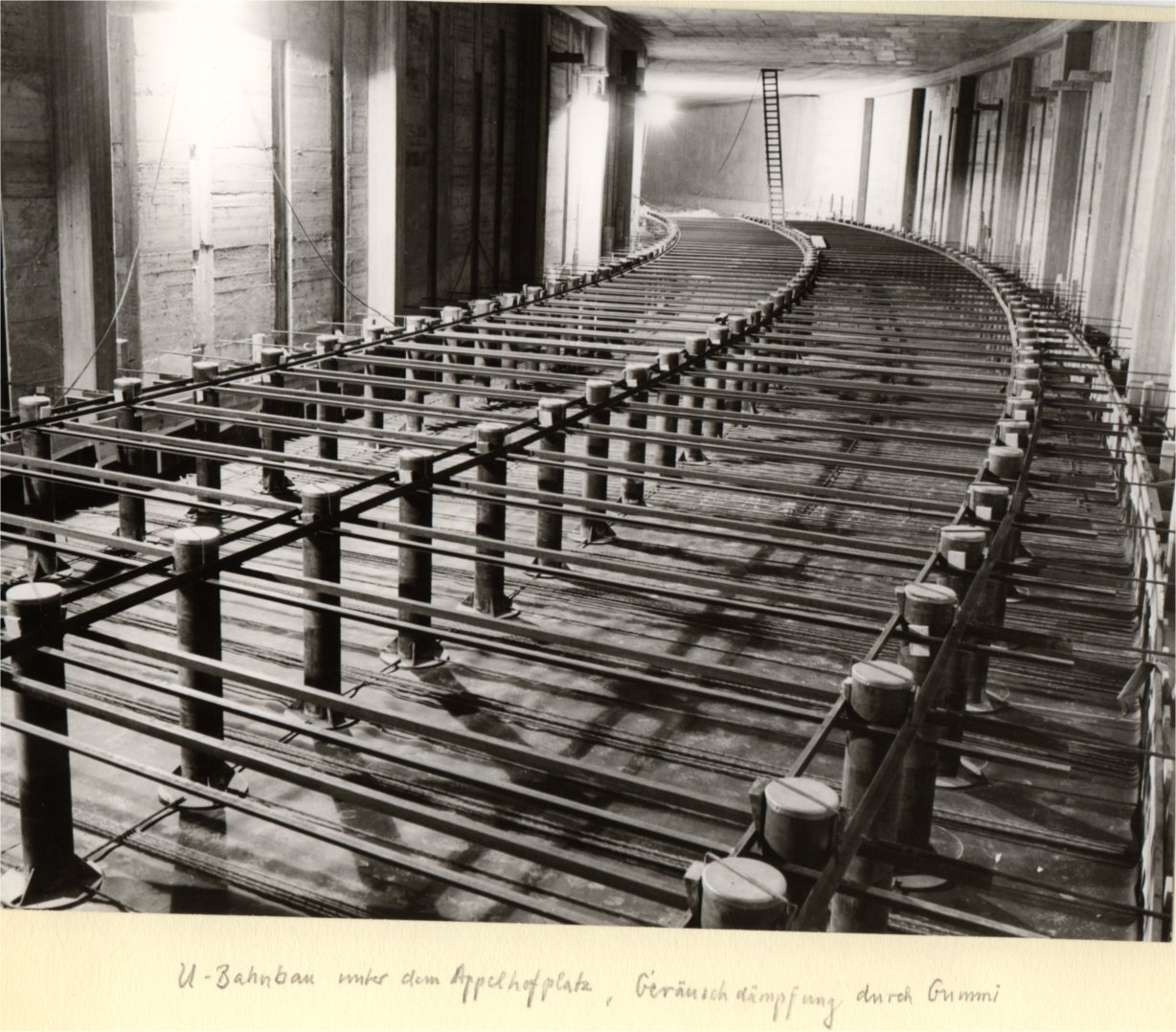

Kölner Ei

Geräuschdämmung

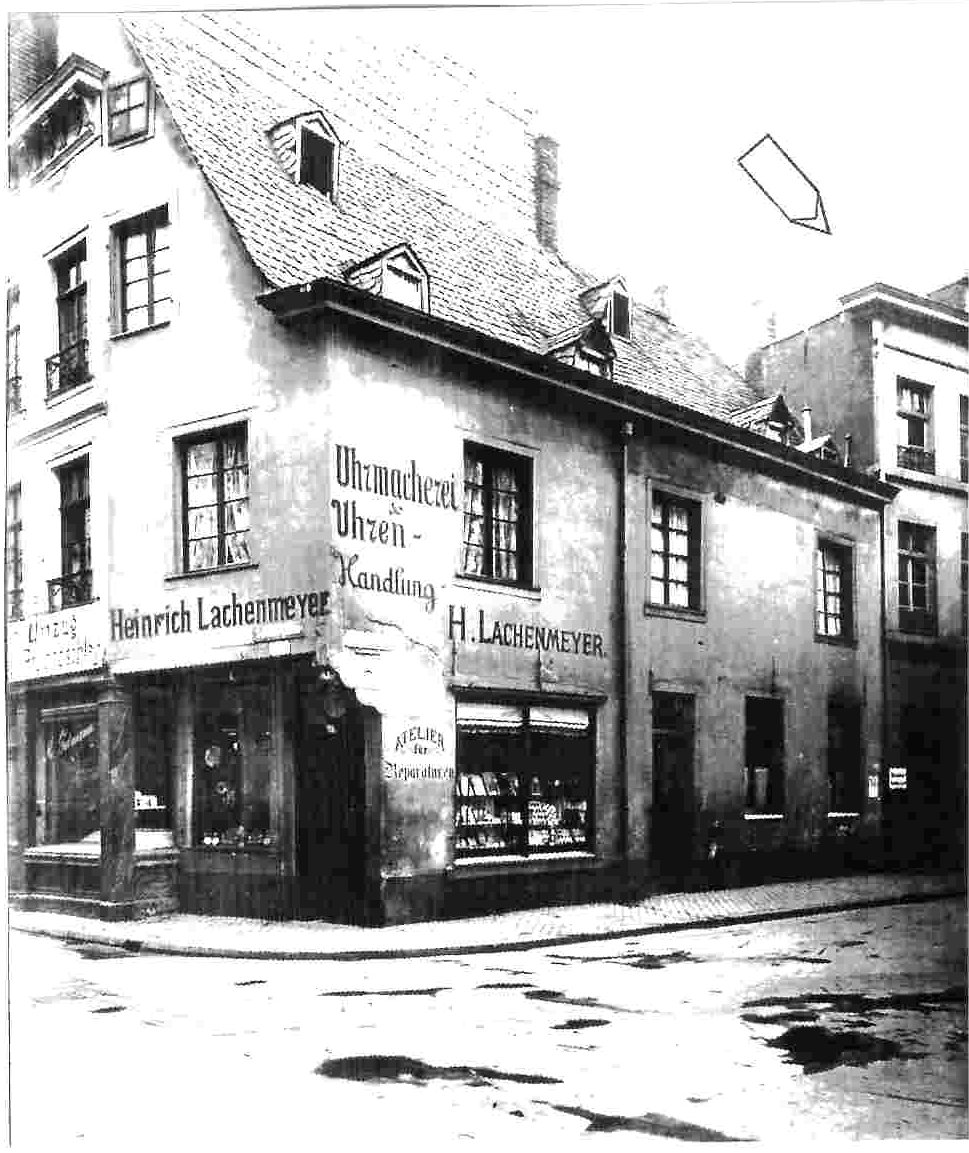

Druckerei Wilhelm

Clouth

Max Clouth ca.1950

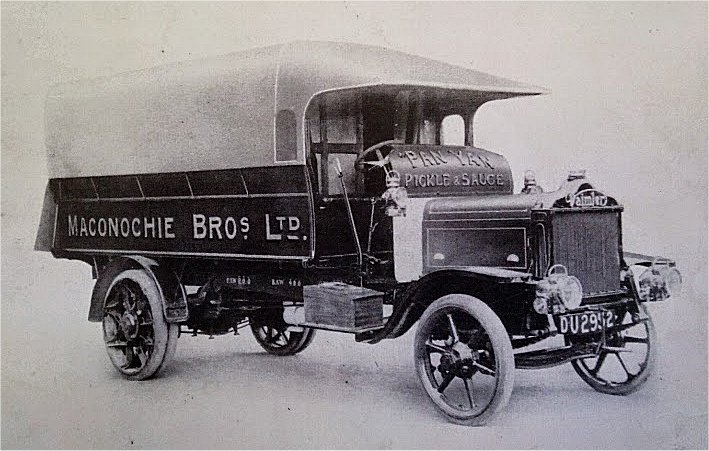

engl. Laster Daimler

Daimler Bus

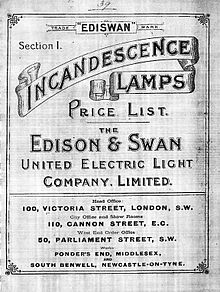

Ebonit-Telefon

Dampfmaschinen

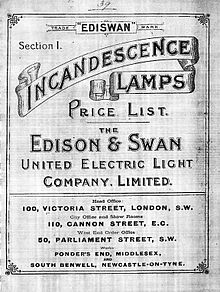

Lampenfortschritt

Bekelit-Radio

KNG Senatspräsident

J.Clouth

Juliane Heine/Hardware

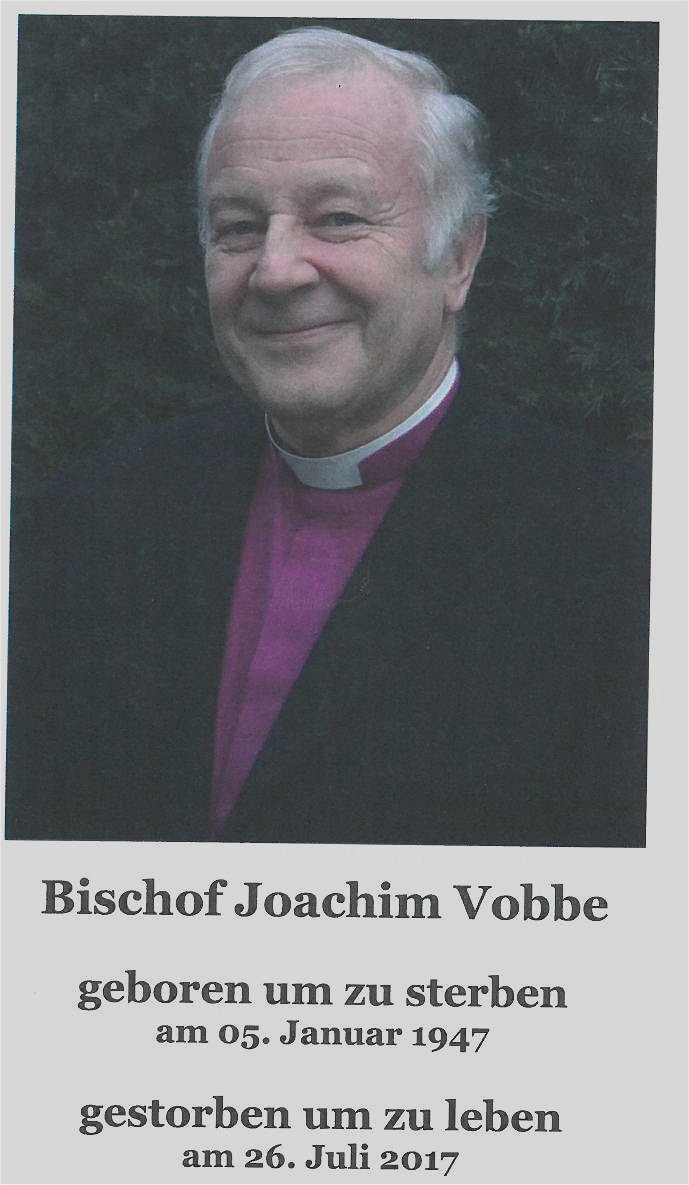

Pfarrer W. Kestermann

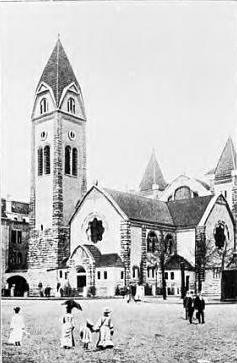

Alt-Katholische Kirche

Köln

Alte Alt-Kath. Kirche

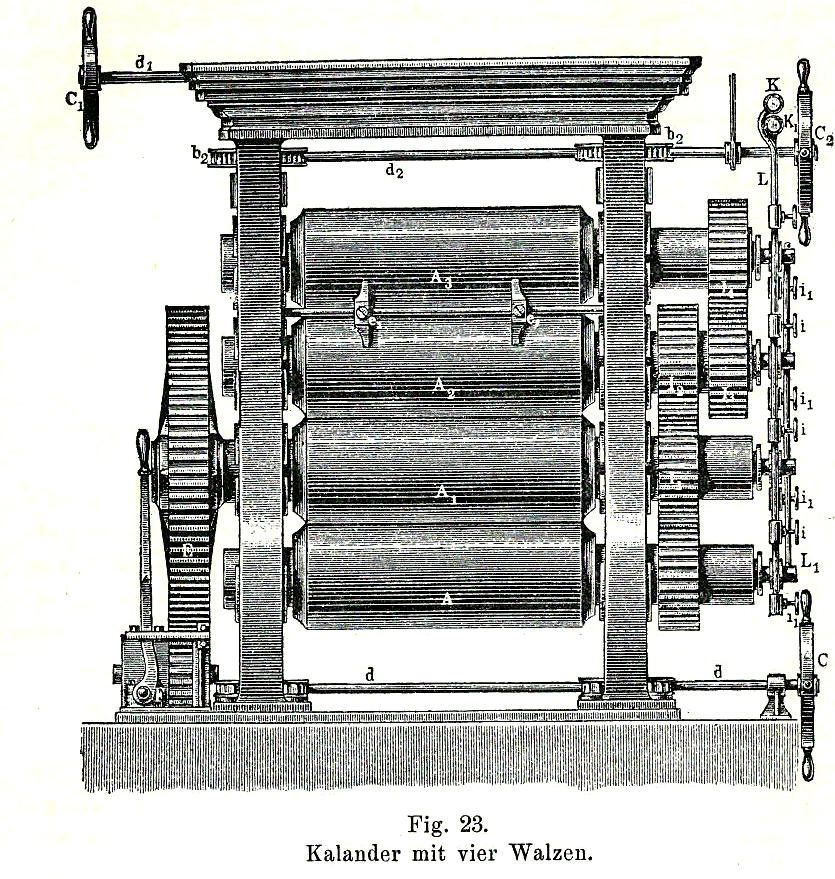

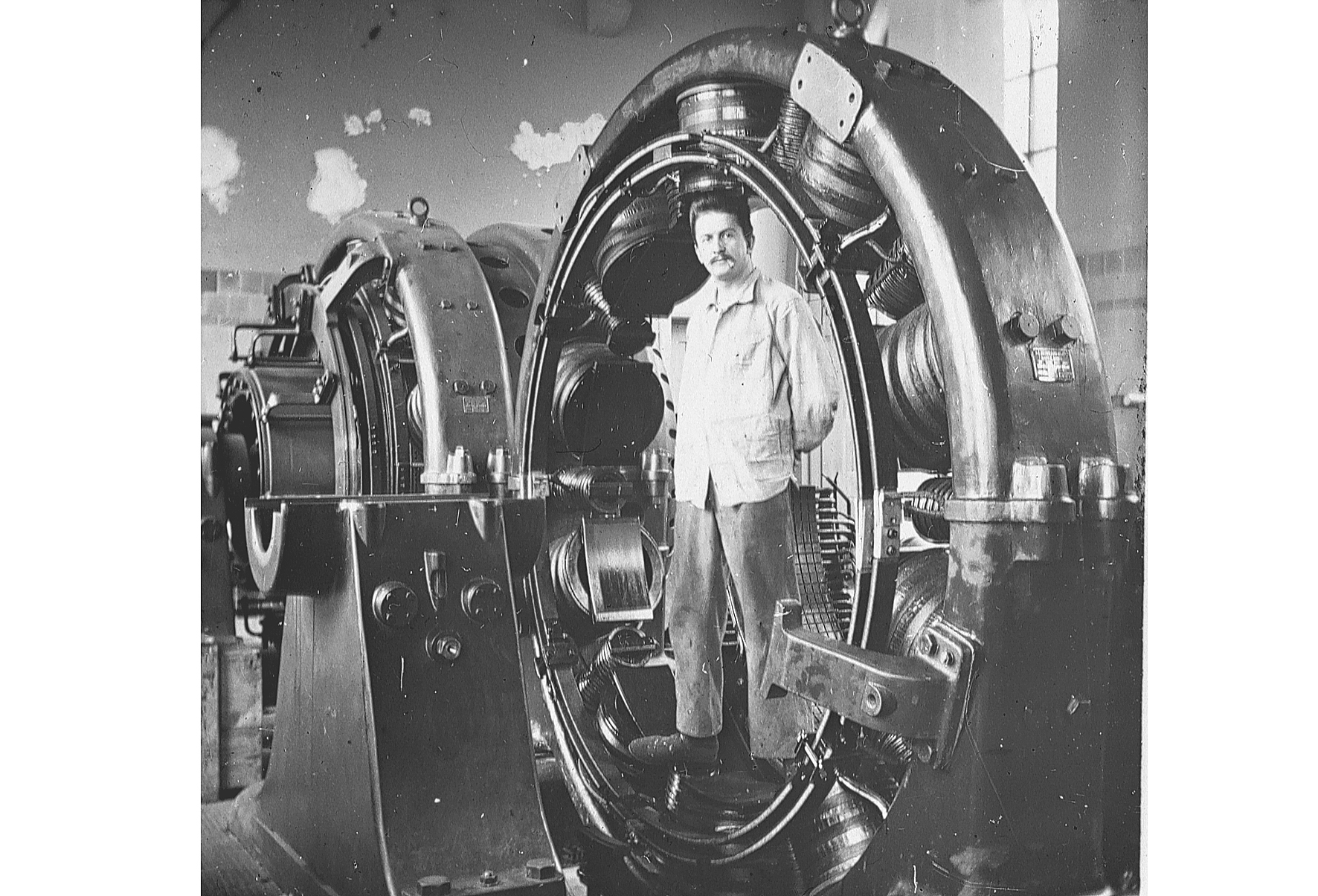

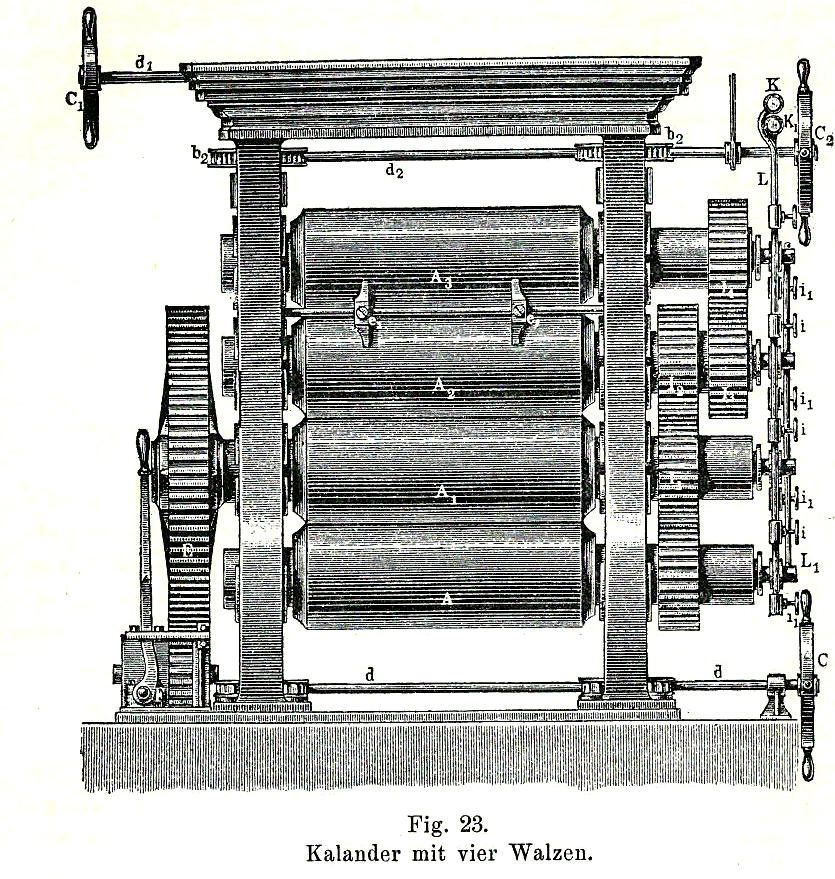

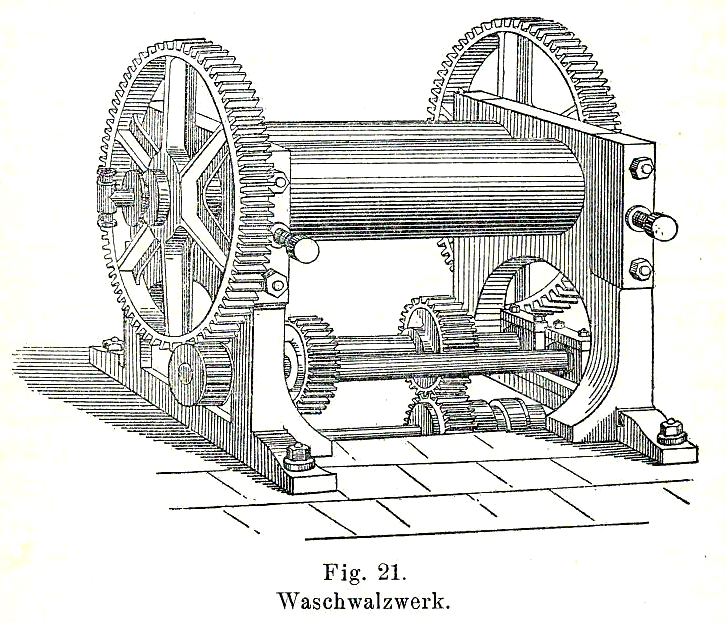

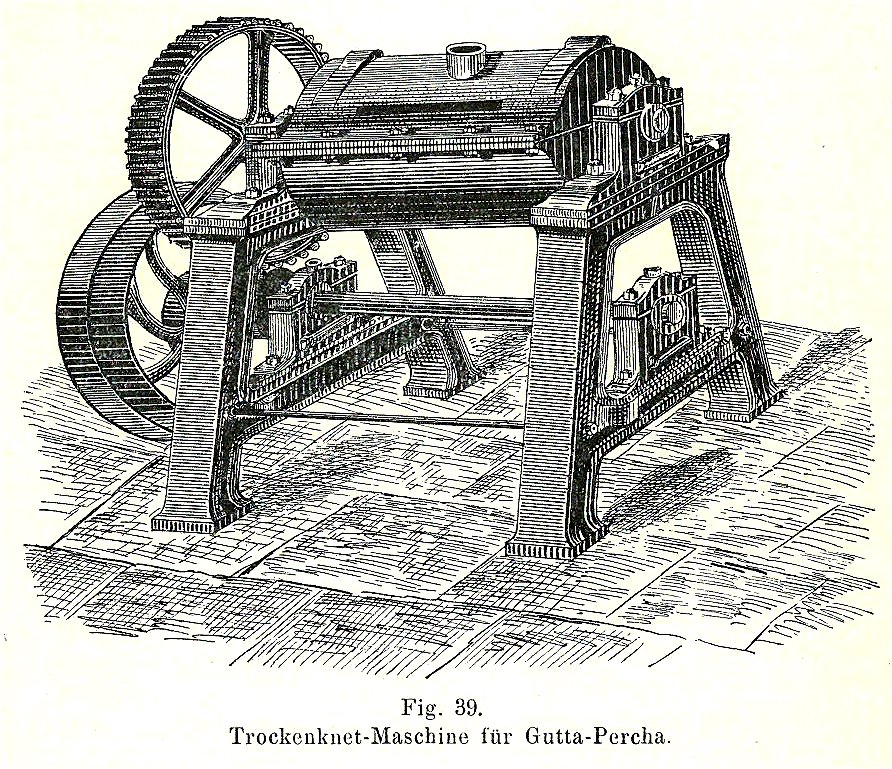

Walzwerk für Gummi

Walzwerk 2

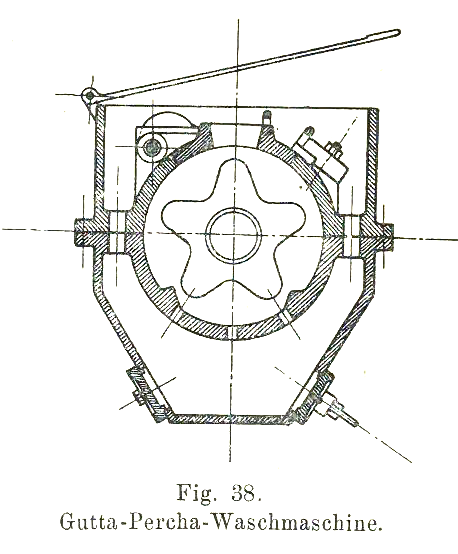

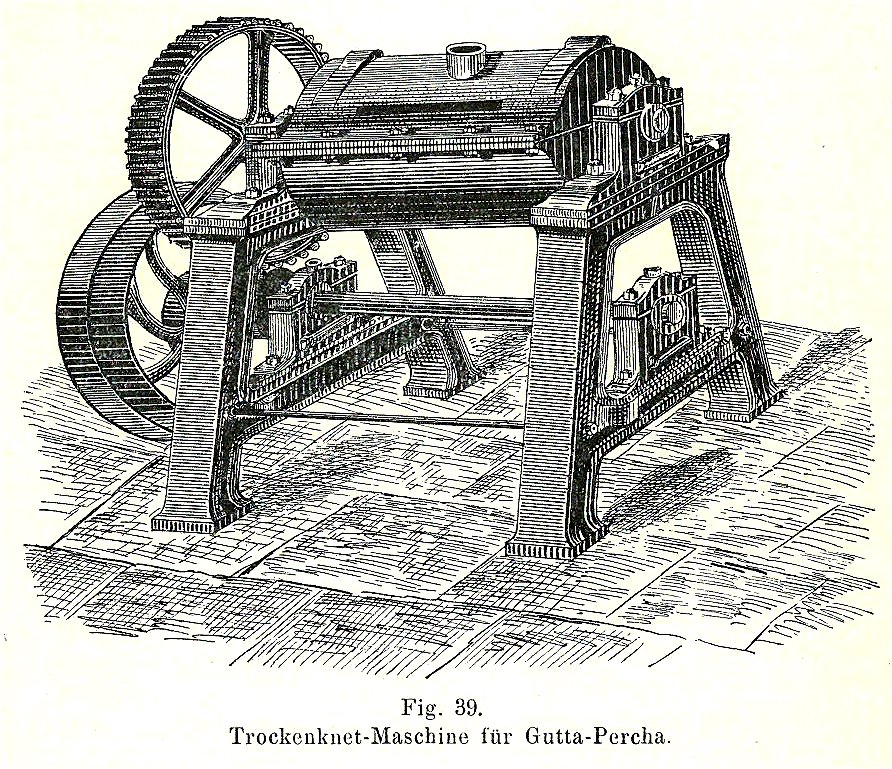

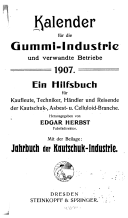

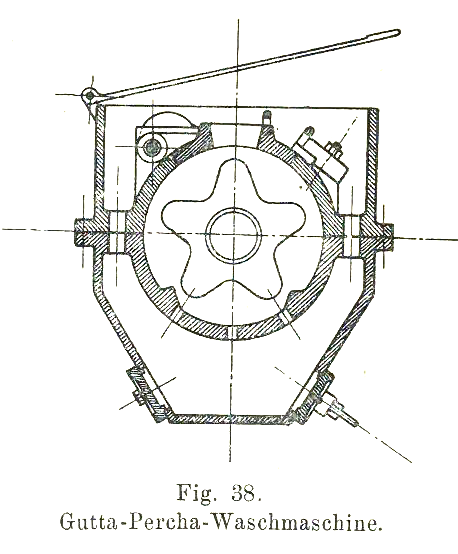

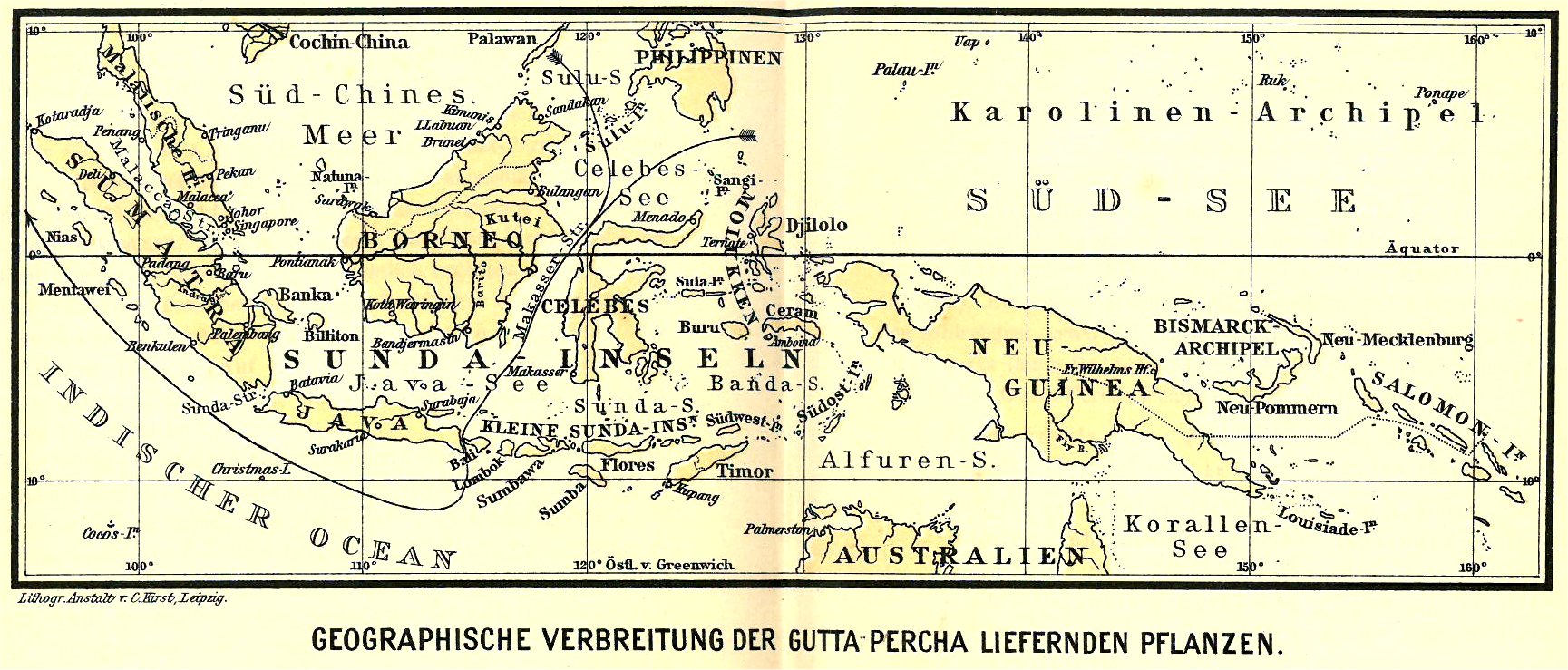

Guttapercha

Pflanze

Tauffahrt Clouth VIII

Katharina Clouth

Alt-Katholische Kirche

Köln

Ballonhalle

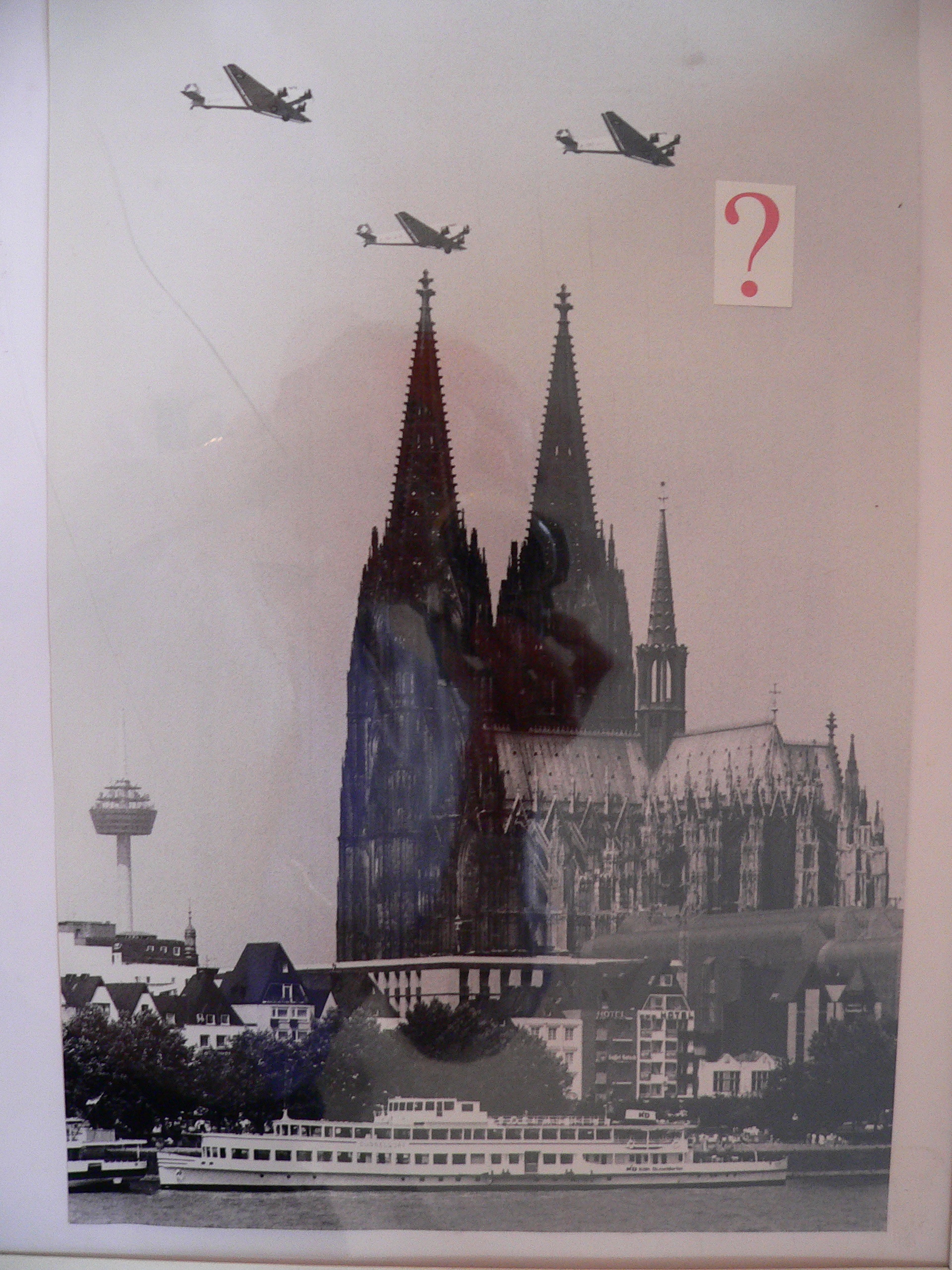

Flugobjekt-Wandel ab

1910

Charles Goodyear

Rubber Sheets

Clouth Förderband

Clouth Pentagon 1899

Audrey Clouth 2017

Rohkautschuk

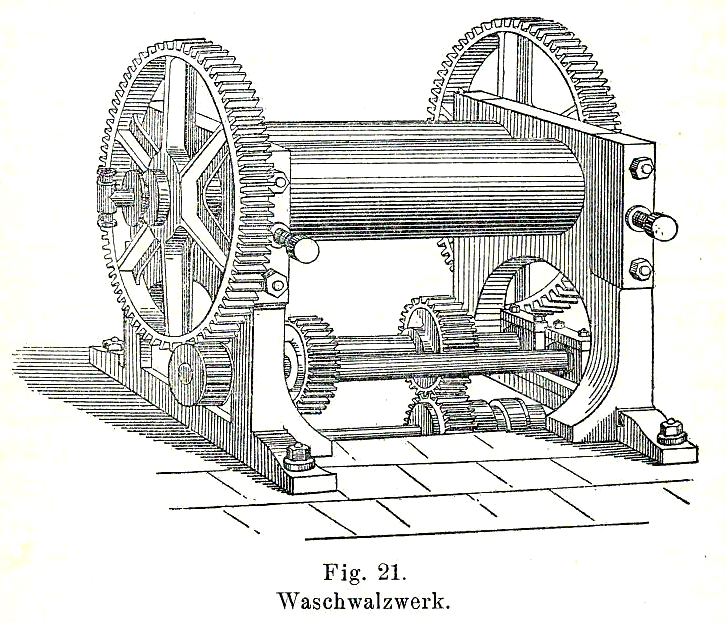

Guttapercha Wäscher

Ballon Clouth VIII

Anni Heine-Clouth

LOGO Sternengasse

J.P. Clouth

Josefine Clouth

Ella Clouth

Altkatholische Kirche

Köln

Köln

Cölner Dom

Golfballwerbung

Clouth Tauchhelm

Clouth Taucheranzug

| |

Die

Geschichte des Kautschuks

Vom

Naturstoff zum Industrieprodukt (english

see page end)

wenn

Sie noch mehr wissen wollen in Details wenn

Sie noch mehr wissen wollen in Details

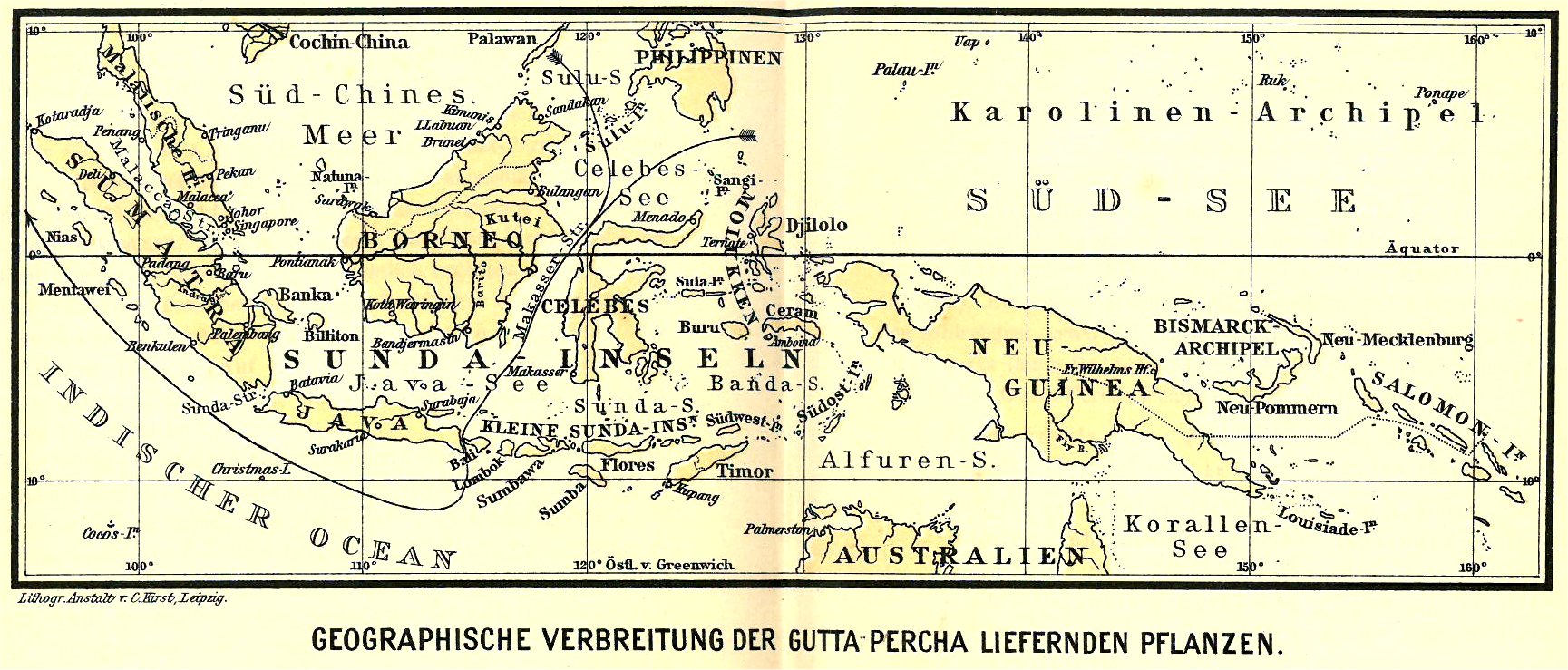

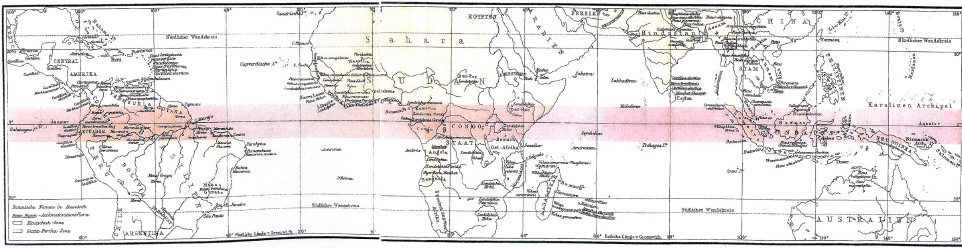

Gummi Anbaugebiete (rot gekennzeichnete Gebiete)

Gummi Anbaugebiete (rot gekennzeichnete Gebiete)

Kautschuk und

andere Kunststoffe

Kautschuk

ist, wie bekannt, der Milchsaft (Latex) gewisser Pflanzen, die, soweit sie für

seine Gewinnung in Betracht k Kautschuk

ist, wie bekannt, der Milchsaft (Latex) gewisser Pflanzen, die, soweit sie für

seine Gewinnung in Betracht k ommen,

den Familien der Euphorbiazeen, Ulmazeen, Apocinazeen, und Asklepiadeen

angehören. Ihre Heimat liegt etwa zwischen dem 25° nördlicher und dem 25°

südlicher Breite, umfasst also das Äquatorial-Guinea Amerika und Afrika, Indien,

den indischen Archipel und die Nordlichter Hälfte von Australien. Die

kautschukreichsten Gebiete, in denen das Kautschuk in großen Mengen wild

wachsend vorkommt, lagen und liegen in Brasilien und im Kongogebiet Afrikas. In

Brasilien sind es hauptsächlich die dort heimischen Hevea- und Manihot-, in

Mexiko die Guayule-, in Afrika die heimischen Landolphia- und Kickxia-, in

Indien und Australien die Fikus-Arten die wild wachsend Kautschuk liefern. ommen,

den Familien der Euphorbiazeen, Ulmazeen, Apocinazeen, und Asklepiadeen

angehören. Ihre Heimat liegt etwa zwischen dem 25° nördlicher und dem 25°

südlicher Breite, umfasst also das Äquatorial-Guinea Amerika und Afrika, Indien,

den indischen Archipel und die Nordlichter Hälfte von Australien. Die

kautschukreichsten Gebiete, in denen das Kautschuk in großen Mengen wild

wachsend vorkommt, lagen und liegen in Brasilien und im Kongogebiet Afrikas. In

Brasilien sind es hauptsächlich die dort heimischen Hevea- und Manihot-, in

Mexiko die Guayule-, in Afrika die heimischen Landolphia- und Kickxia-, in

Indien und Australien die Fikus-Arten die wild wachsend Kautschuk liefern.

Kautschukgebiete (rosa

eingefärbt)

Die Schwierigkeiten der Ernte in den

Urwäldern, weit entfernt von Verkehrswegen, haben bereits früh dazu geführt,

Versuche mit plantagemäßigem Anbau in günstiger gelegenen Gebieten

wirtschaftlicher zu arbeiten, was nach Überwindung vieler Schwierigkeiten

durchweg später dann günstige Erfolge erzielte und immer größeren Umfang

annahm.die Ausdehnung der angebauten Flächen wurde für 1911 auf insgesamt

400.000 ha angegeben, wovon auch die deutschen Kolonien in Afrika damals etwa

25.000 ha entfielen. Die Produktion an Plantagenkautschuk wurde für 1910 zum

Beispiel insgesamt auf etwa 6.000 t angegeben . Da die Mehrzahl der Pflanzungen

noch jung war und die Kautschukbäume durchweg erst nach 6-8 Jahren anfangen,

eine regelrechte Ernte zu liefern, brauchte man auch hierfür Zeitpunkt.

Die

beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien

gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine

Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg

akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon

Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser

Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei

der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild

wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen

geringeren Waschverlust. Die

beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien

gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine

Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg

akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon

Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser

Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei

der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild

wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen

geringeren Waschverlust.

Die ungeheure Hausse des Kautschukmarktes

der Jahre 1909-1911 hatte ihre vornehmste Ursache in den mit dem gesteigerten

Weltverbrauch nicht Gleichschritt haltenden Zufuhren von Wild-Para-Kautschuk,

Spekulation und künstliche Treiberei, wie dies in solchen Entwicklungen nicht

ausbleiben kann, wirkten natürlich mit. Demgegenüber befanden sich die Fabriken

in einer höchst schwierigen Lage, die ihnen erhebliche Opfer auferlegte, weil es

damals nicht möglich war, die Erhöhung der Preise für Fertigwaren in dem Maße

vorzunehmen, wie es der Preis des Rohproduktes in seiner Preissteigerung

verlangt hätte.

Die

Geschichte der Menschheit ist eng mit den jeweils verfügbaren Werkstoffen

verbunden. Die Menschen lernten, neben den Materialien natürlichen Ursprung, zum

Beispiel klebenden Baumharzen auch künstlich erzeugte Werkstoffe einzusetzen.

Später wurden aus Naturprodukten wie Milch, Kautschuk und Zellulose sowie aus

fossilen und nachwachsenden Rohstoffen Kunststoffe gefertigt. Die Entwicklung

derartiger Kunststoffe hat die Entwicklung unserer Zivilisation und Kultur seit

dem Mittelalter in einer Weise gesteuert und beschleunigt, die ohne diese

Werkstoffe aus Menschenhand nicht denkbar wären. Die sich nach dem 18.

Jahrhundert rasch verändernden sozialen Strukturen führten zu einer Fülle von

Imitationen und Surrogatsstoffen, die dem Bürger Zugang zu bis dahin nur

wenigen, meist wohlhabenden Schichten vorbehaltene Dinge ermöglichten. Beispiele

hierfür sind damalige Möbel, Puppenköpfe und Ornamente aus Pappmaschee, später

Linoleum als Bodenbelag und schließlich das im 19. Jahrhundert erfundene

Zelluloid als künstliches Elfenbein.

schließlich

erschien es selbstverständlich, dass die chemische Wissenschaft einem Artikel,

der wie das Kautschuk eine so außerordentliche Wortbedeutung im Weltmarkt

errungen hatte, schon frühzeitig seine gesteigerte Aufmerksamkeit erhielt, ein

solches Naturerzeugnis letztlich durch ein synthetisches Verfahren zu ersetzen.

Die ersten bemerkenswerten Versuche in diese Richtung lagen um ein

anderthalbiges Jahrhundert zurück. Hauptsächlich waren esBouchardat,

Tilden und Wallach, die sich mit dem Problem damals beschäftigten. Ihnen war es

gelungen, durch trockene Destillation aus dem Kautschuk

Isopren

herzustellen, das später auch aus anderen Stoffen gewonnen wurde. Umgekehrt aber

gelang es nicht, aus dem Isopren Kautschuk oder ein Diesem ähnliches Material

zurückzugewinnen. Rastlos wurde in den Laboratorien an der Lösung dieser Frage

gearbeitet, lange ohne Erfolg. Dagegen wurden nach einer anderen Seite, die

jener parallel verlief, gute Ergebnisse erzielt. Diese betraf die Regenerierung

und Wiederverwendbarkeit des verbrauchten vulkanisierten Kautschuks, des

sogenannten Altgummis, welches früher als vollkommen wertlos meistens in die

Feuerung unter die Dampfkessel wanderte. Wenn auch zunächst nicht erreicht

wurde, aus diesem Altmaterial ein dem jungfräulichen Kautschuk gleichwertiges

Produkt zurückzugewinnen, so war es letztlich doch gelungen, Regenerate zu

liefern, die als Beimischungen sehr wohl verwendbar waren, weil in vielen Fällen

vollkommen zweckentsprechend.

Im Jahr 1909

gelang es dann auf einem anderen, viel wichtigeren Gebiet, dem Chemiker

bei den Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer & Co in Elberfeld, Dr. Fritz

Hofmann, in Gemeinschaft mit Dr. Coutelle, einen technischen Weg zu finden,

reines Isopren und auch andere diesem nahestehende Verbindungen aus Kohlenstoff

und Wasserstoff durch entsprechende Behandlung in ein Produkt überzuführen,

welches sich in seinen chemischen Eigenschaften vom natürlichen Kautschuk so gut

wie nicht unterscheidet. Zu dem selben Resultat kam auch Professor Harries in

Kiel. Letztlich unterlag es damit keinem Zweifel mehr, dass die stets offene

Frage der synthetischen Erzeugung des Kautschuk damit wissenschaftlich gelöst

war. Die Kostspieligkeit des damaligen Verfahrens schloss damals die praktische

Verwendung des synthetischen Kautschuks für die Zwecke der Industrie noch

weitgehend aus, weil zu teuer. Gleichwohl war es damals nur noch eine Frage der

Zeit, das ebenso, wie es beispielsweise beim künstlichen

Indigo

geschehen war, auch ein billigeres Verfahren gefunden werden würde.

Dadurch aber

eröffnete sich für die Kautschuk-Industrie eine ganz neue Zukunft, die nur als

eine segensreiche angesehen werden konnte. Vornehmlich eröffnete diese Zukunft

die Aussicht auf künftig stetigere Preise des Rohgummimarktes, die durch das

künstliche Produkt reguliert werden konnten. Außerdem würde die absehbare

Verbilligung des Rohmaterials es künftig gestatten, sich der Herstellung einer

großen Reihe von Artikeln zuzuwenden, für die Kautschuk zwar vorzüglich geeignet

erschien, deren Herstellung aus dem teuren Stoffen, eben wegen des hohen

Preises, bis dahin ausgeschlossen waren. Nach alledem konnte man annehmen, dass

die Kautschukindustrieeiner vollkommen umwälzenden Zukunft entgegensah.

Bis 1850 nur

brasilianischer Kautschuk

Bis

etwa zum Jahre 1850 war Brasilien der einzige wichtige Kautschuk-Erzeuger. Es

lieferte nach dem Ausfuhrhafen PARA benannten Para-Kautschuk des

Amazonasgebietes. Die um das Jahr 1800 40-jährlich erzeugten etwa 400 t reichten

in den folgenden Jahrzehnten bei weitem nicht mehr aus.der Kautschuk kam damals

teilweise noch in Form von Flaschen und Schuhen, also Gebrauchsgegenständen der

Kautschuksammler nach Europa. Einige dieser Schuhe waren eine Zeit lang im

Museum der Firma Clouth zu sehen. Nach 1840 wurden auch andere Gebiete zur

Kautschuklieferung herangezogen, unter anderem Süd-Ost-Asien und etwa 1870 auch

Afrika. Mit der Erfindung des Pneumatiks und dem dadurch bedingten aufblühen der

Kautschukindustrie brach eine neue Epoche an. Immer größere Mengen des

Rohproduktes wurden gebraucht und immer neue Gebiete in den Bildnissen Amerikas,

Afrikas und Asiens wurden erschlossen, sodass um die Jahrhundertwende etwa nur

noch die Hälfte des Kautschuk aus dem Amazonas-Gebiet, die andere Hälfte aus den

übrigen Gebieten gewonnen wurde. Praktisch war das alles aber noch

Wildkautschuk. Um 1860 erfolgten auf Java erkennbare Versuche der

plantagenmäßigen Gummierzeugung aus

Ficus Elastica

auch bei den Engländern auf ihren indischen Besitzungen, die zum Erfolg

führten.bei den Engländern allerdings mit einem anderen Baum, nämlich der

Hevea

Brasiliensis.

Sir Henry Wickham hatte 1876 etwa 70.000 Stück Hevea -Samen nach

Kew-Graden in London gebracht. 2000 Stück Kanten und wurden sorgsamst in den

botanischen Garten von

Peradeniya (Ceylon) überführt und bildeten den Grundstock für die

asiatische Plantagenwirtschaft. Im Jahre 1899 kamen die ersten 4 t in den Handel

bei einer Welt Kautschuk-Erzeugung von damals 49.000 t. Die Erzeugung von diesem

Plantagenkautschuk stieg nun langsam an.

1905 -

143 t = 0,2 % der Welterzeugung von 62.000 t

1910-

8200 t = 11,6 % der Welterzeugung von 70.500 t

1915 -

107.000 t = 68 % der Welterzeugung von 158.000 t

1920 -

305.000 t = 88,7 % der Welterzeugung von 343.000 t

1927 -

481.000 t = 93,4 % der Welterzeugung von 516.000 t

1930 -

797.000 t = 97,6 % der Welterzeugung von 817.000 t

Aus

dieser Zusammenstellung ersieht man eine Umstellung der Weltwirtschaft, wie man

sie bei anderen Produkten kaum finden wird. Der wirtschaftende Mensch hatte im

Verlauf von etwa 25 Jahren unter ungeheurem Aufwand an Arbeitskräften, Kapital

und wirtschaftlicher, betrieblicher Forschung eine einzigartige räumliche

Verlegung der Kautschuk-Erzeugung durchgeführt. London, der Finanzier der Welt,

hatte sich des Kautschuk angenommen, ein stark spekulatives Element kam zu der

Verbrauchssteigerung hinzu und die Jahre der Hochkonjunktur 1908-1912 (die die

Jahre des „Rubberbooms") zeigten massiv steigende Durchschnittspreis.

Das

Monopol des Wildkautschuks, insbesondere Brasiliens, war, wie aus der Tabelle

ersichtlich, schon in den Jahren um 1920 herum gebrochen. Die hohen Preise

hatten zur Ausweitung der Plantagenwirtschaft in einem Maße geführt, welches die

Erzeugungsmengen dem Verbrauch vorauseilen ließen. Die Preise kamen dadurch ins

Abwärtsgleiten und erreichten um 1922 ihren vorläufig tiefsten Stand. damals

entstand der Plan, die Produktion und den Verbrauch wieder ins Gleichgewicht zu

bringen, der sogenannte Stevenson-Plan. Dieser ging von den Engländern aus, die

Holländer lehnten nach langwierigen Verhandlungen ab, sodass am 1.11.22 der

Stevenson-Plan für Malaysia und Ceylon gesetzlich in Kraft trat. Ihm schlossen

sich die übrigen englischen Kolonien freiwillig an. Der Plan sah für jede

Plantage eine Standardproduktion vor, fußend auf der Zeit vom 1.11.19 bis zum

31.10. 20. Von dieser Standardproduktion durfte nach dem Stevenson

Restriktionsschema nur die zulässige Exportquote (zunächst 60 %) zu einem

Mindest-Zollsatz ausgeführt werden. Mengen darüber hinaus wurden mit einer

gleitenden Ausfuhrtaxe belegt. Man suchte den Kautschukpreis zu

stabilisieren. Die Folge war eine allmähliche Preissteigerung.

aber

die Hausse währte nicht lange. In erster Linie durch Gegenmaßnahmen des

Hauptkonsumenten, der vereinigten Staaten von Amerika. Rufer in diesem

Gummikrieg mit dem Schlagwort „use less rubber"

(verbrauche weniger Gummi)

war Staatssekretär Hoover. Der Verbrauch an Autoreifen ging trotz der erhöhten

Automobilproduktion zurück und der erhöhte Verbrauch an Regenerat, dass selbst

in amerikanischen Reifen erster Qualität mit 25 % erhalten war, drückte auf den

Kautschukverbrauch. Amerika ging ferner dazu über, selbst Kautschuk-Pflanzungen

anzulegen und erwarb Plantagen und Ländereien in den verschiedensten Ländern der

Welt, insbesondere auch Sumatra.

Den

inneren Schwierigkeiten des Stevenson-Systems (Holland gehörte ja nicht dazu)

und den äußeren Einwirkungen, insbesondere von Amerika her, musste England sich

beugen. Am 1.November 1928 wurde das Restriktionssystem aufgegeben. Damit war

die freie Wirtschaft in der Kautschuk-Erzeugung und im Kautschukhandel wieder

eingeführt. Die Folge war, dass sehr bald die erzeugten Mengen in steigendem

Maße zunahmen und zwar waren es unter anderem die kleinen Erzeuger, die Besitzer

der "Rubber Gardens", die unvorhergesehene Mengen an sogenanntem "Native

Rubber" lieferten. Die Eingeborenen, die in Malaysia und Ceylon die

Kautschuk-Kultur kennengelernt hatten, begannen, in ihrer Heimat (Süd-Ost-Asien)

zurückgekehrt, auf eigenem Grund und Boden mit der Kultur von Kautschuk-Bäumen.

Dieser Native Rubber (Eingeborenen-Gummi), in gewöhnlichen kleinen Betrieben

gewonnen, den der Besitzer mit seinen Familienangehörigen und notfalls wenigen

Lohnarbeitern bewirtschaftet, war aus kleinen Betrieben, die also sehr beweglich

in der Anpassung an Konjunkturschwankungen waren und wurden. Besser als die

Großbetriebe. Waren die Preise schlecht, stellten sie den Betrieb ein, waren die

Preise gut, dann wurde wieder eröffnet. Das führte aber dazu, dass die

Kautschuk-Erzeugung nunmehr dem Verbrauch wieder vorauseilte. Dadurch und durch

den Zusammenbruch der Weltwirtschaft hatten dann die Preise stark fallender

Tendenz. Trotz der bisherigen Misserfolge wurde weiter der Plan einer

zwangsweisen Beschränkung der Rohgummi-Erzeugung wieder aufgenommen.

Waren

es damals beim "Stevenson-Plan" die europäischen Pflanzer, die für eine

Zwangsregelung eintraten, so waren es jetzt die asiatischen Kleinpflanzer,

insbesondere die Gummipflanzervereinigung Malaysias (damals Malaya genannt).

Diese erließ Aufforderungen an die Pflanzerinsidern und niederländisch-Indien

und ihre neuen Restriktionsbestrebungen fanden gute Aufnahme bei den

maßgeblichen holländischen Pflanzer-und Regierungskreisen.

Am 18.

September 1933 sprach sich auch die "Rubber Growers Association" für eine

Beschränkung aus. Die britische Regierung forderte die Mitwirkung aller

Erzeugungsgebiete, während die Franzosen Indo-China von einer Beschränkung

ausgenommen haben wollten, was sie auch später durchsetzten. Nach mancherlei

Schwierigkeiten wurde am 1. Juni 1934 die Restriktioneingeführt, wobei außer

Indo-China zunächst auch Siam von der Restriktion frei blieb. Die

niederländisch-indische Regierung belegte, um auch die Eingeborenen zur

Einschränkung zu zwingen, die Ausfuhr von Nativem Kautschuk mit einer besonderen

Ausfuhrabgabe.

Deutschland stand im Jahre 1936 bezüglich der Kautschuk-Einfuhr an dritter

Stelle hinter den vereinigten Staaten mit 573.500 t und England mit 99.700

t. Über die Welt Kautschuk-Wirtschaft lässt sich sagen, dass die Restriktionen

im Jahre 1936 erfolgreich gewesen ist. Die Kautschuk-Pflanzung Wirtschaft kam

wieder auf eine ertragsfähige Basis.

Kautschukprodukte

der Zeit

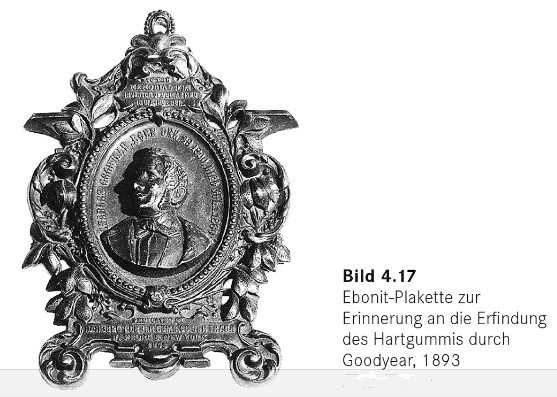

Der

erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische

Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für Der

erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische

Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für Ebenholz wurde und sogar natürliches Schildpatt ersetzte. Den chemisch

modifizierten Naturstoffabkömmlingen aus Naturkautschuk, Kasein und Zellulose

folgte zu Anfang des 20. Jahrhunderts als erster voll- synthetischer Kunststoff

das von Leo Hendrik Baekeland entwickelte „BAKELIT“, ein Polymeeres aus Phenol

und Formaldehyd, das zwar schon 1872 entdeckt worden war, aber zunächst kaum

Anwendungsinteresse erregte, denn man fand zunächst keine praktische Anwendung

dafür. Mit den sogenannten Phenolharzen begann in der ersten Hälfte des 20.

Jahrhunderts die moderne „Kunststoffzeit“ in der auch zahlreiche weitere

synthetische Produkte wie Polyvinylchlorid, Polystyrol und die Poliolefine ihren

Ursprung haben.

Ebenholz wurde und sogar natürliches Schildpatt ersetzte. Den chemisch

modifizierten Naturstoffabkömmlingen aus Naturkautschuk, Kasein und Zellulose

folgte zu Anfang des 20. Jahrhunderts als erster voll- synthetischer Kunststoff

das von Leo Hendrik Baekeland entwickelte „BAKELIT“, ein Polymeeres aus Phenol

und Formaldehyd, das zwar schon 1872 entdeckt worden war, aber zunächst kaum

Anwendungsinteresse erregte, denn man fand zunächst keine praktische Anwendung

dafür. Mit den sogenannten Phenolharzen begann in der ersten Hälfte des 20.

Jahrhunderts die moderne „Kunststoffzeit“ in der auch zahlreiche weitere

synthetische Produkte wie Polyvinylchlorid, Polystyrol und die Poliolefine ihren

Ursprung haben.

Durch das

Zusammenwirken wissenschaftlicher Grunddisziplinen des Kunststoffgebietes gelang

es später schließlich, die in der Anfangszeit nur empirisch erkannten

Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften der Kunststoffe zu verstehen.

Gleichzeitig entstand mit den Verfahren zum Formen von Kunststoffen zu

Fertigprodukten ein eigenständiger Zweig der Ingenieurwissenschaft, sodass heute

Chemie, Physik und Verarbeitungstechnik mit den dafür verwendeten Maschinen

gemeinsam die Säulen dieser jüngsten Werkstoffgruppe in der Geschichte der

Technik bilden.

Kautschuk

werden getrennt von den Kunststoffen als eigene Werkstoffgruppe betrachtet. Das

hängt in erster Linie mit seinem elastischen Verhalten zusammen und den dadurch

von den klassischen Kunststoffen sehr verschiedenen Eigenschaften. Der

Naturkautschuk gehört zusammen mit einigen synthetischen Stoffen mit ähnlichem

Verhalten zu den Elastomeren, wie im technischen Sprachgebrauch die schwach, d.

h. weiten, vernetzten kautschukelastischen Polymeren genannt werden, für die

auch die Bezeichnung „Gummi“ gebräuchlich ist.

Physikalisch beruht der Unterschied zwischen Kunststoffen und Kautschuk vor

allem auf der sehr verschiedenen Lage der Glastemperatur, also dem

charakteristischen Übergang vom glasartigen, harten in den elastischen Zustand

der relativ weitmaschigen Netzstruktur der vulkanisierten Kautschuke.

Bei

Kautschuk handelt es sich um weitgehend amorphe mehr oder minder elastische

Polymere mit Glastemperaturen unterhalb der Gebrauchstemperatur. Eine besondere

Gruppe bildet der starre, also engmaschig vernetzte Hartgummi, der zum Beispiel

als EBONIT in vielen Eigenschaften und seinen Anwendungen eher den

pyroplastischen Kunststoffen entspricht, da er nur wenig elastisch ist und sich

deshalb auch kaum gummiartig verhält.Die Gummi-Elastizität ist eine Folge der

besonderen Anordnung der Kettenmoleküle

Der aus

Brasilien stammende Kautschuk, Havea Brasiliensis, ist bereits seit dem 16.

Jahrhundert in Europa bekannt. Dieser Naturkautschuk hatte aber erst seine

große wirtschaftliche Bedeutung aus drei Gründen im späteren 19. Jahrhundert:

1. die Entdeckung der

Vulkanisation machte aus dem klebrigen Kautschuk dauerhaft

stabilen Gummi

2. die technische Entwicklung des Gummireifens führte zu einem rasanten Anstieg

des Kautschukbedarfs

3. nur durch das schrittweise verdrängen des Wildkautschuks durch

Plantagenkautschuk konnte der rasch steigende Verbrauch um die Wende zum 20.

Jahrhundert gedeckt werden

Die größte

Bedeutung für die Entwicklung der Kautschukindustrie kam zweifellos der

Vulkanisierung zu, die dem Kautschuk die Klebrigkeit und die Löslichkeit nimmt.

Nicht ganz klar ist die Herkunft des Wortes „Vulkanisierung“, vielfach wird

vermutet, dass die mit Schwefel und Hitze, den Attributen des Vulkanismus,

verbundene Behandlung des Kautschuks daher ihren Namen erhalten hat

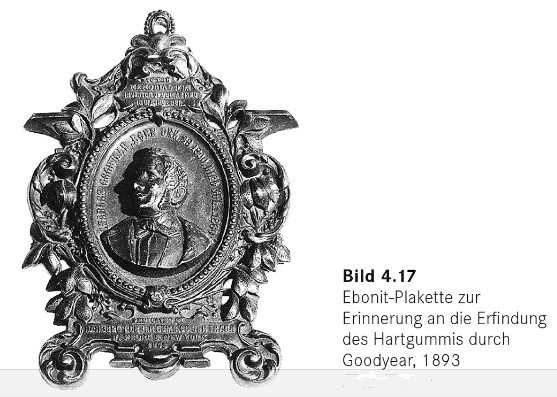

Im Jahr

1839 entdeckte der Amerikaner Charles Goodyear vermutlich zufällig beim Erhitzen

einer Mixtur aus Kautschuk und Schwefel auf einer heißen Herdplatte die

Vulkanisation des Kautschuks .Er untersuchte diesen Vorgang genauer, konnte aber

damals noch nicht wissen, dass bei etwa 140 °C die linearen Ketten des

Naturkautschuks über Schwefelbrücken zu einem dreidimensionalen Netzwerk

verknüpft werden.

Charles

Goodyear erteilte sofort nach dem Patentieren seines Verfahrens zur

Kautschuk-Vulkanisation 1844 Lizenzen an verschiedene Fabrikanten zum Herstellen

von Gummischuhen. Die nach seinem Verfahren erzeugten Schuhe wurden jedoch beim

Gebrauch rasch hart und erweichten bei heißem Wetter. Die Herstellung war auch

umständlich, da jeder Schuh aus vier Teilen bestand, die einzeln hergerichtet

und dann zusammengesetzt werden mussten. Ein Nachteil seines Verfahrens war die

lange Dauer von einigen Stunden, die zum vollständigen vulkanisieren

erforderlich war.

Im Rahmen

dieser Vulkanisation des Kautschuks festigte sich aber schnell die Auffassung,

dass das Ganze ein chemischer Prozess sei. Im Jahre 1846 erfand dann der

Engländer Alexander Parkes den sogenannten kalten

Vulkanisierprozeß. Durch

diesen Vorgang wurde erzielt, dass der Kautschuk in einer Lösung von

Chlorschwefel in Schwefelkohlenstoff getaucht wurde, was hauptsächlich zum

wasserdicht machen von Geweben damals benutzt wurde.

Kautschuk

ist und bleibt einer der vielfältigsten Einsatzmittel für den menschlichen

Alltag

Ursprünglich in Brasilien mit Weltmonopolstellung zu Hause, wurden, wie bereits

beschrieben, 70.000 Samen

durch den im Amazonasgebiet lebenden Engländer Henry Wickam 1876 aus Brasilien

heraus geschmuggelt, 2000 keimten in englischen Gewächshäusern aus und gelangen

als junge Pflanzen nach Ostasien, insbesondere Indonesien. Während in Brasilien und dem Amazonasgebiet

Gummibäume vereinzelt im Wald standen und deshalb zeitaufwendig angezapft werden

mussten, entwickelte Fernost schnell ein Plantagensystem, mit dem vermehrt

Verkaufspotential für den Weltbedarf beschaffen werden konnte. Das

brasilianische Verkaufsmonopol wurde damit durchbrochen. Wer in Peru den Amazonas

sehen möchte, fliegt nach Iquitos. Der Kautschuk hatte auch Iquitos in den

achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts reich gemacht. Gummibarone wie

"Fitzcarraldo", verkörpert von Klaus Kinski in dem Film von Roman Herzog, ließen

sich pompöse Villen an die Uferpromenade bauen. Die Jugendstilfassaden sind

heute zum Teil restauriert noch anzusehen. Nach 30 Jahren war es aber auch dort

damals mit dem Kautschuk-Boom vorbei.

Die Entwicklung der

Fahrzeugindustrie heizte zudem den Weltbedarf an Kautschuk rasant an. Daraus

entwickelten sich schnell Kautschukverarbeitungsbetriebe, zu denen dann auch die Fa. Clouth in Köln Nippes gehören sollte.

Vom Wildkautschuk

zum Plantagenkautschuk

Durch die

Suche nach komfortableren Reifen für Kutschen und die ersten Fahrräder und Autos

stieg der Kautschukbedarf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so stark,

dass der Wildkautschuk nicht mehr ausreichte. Die Erzeugung von Wildkautschuk

(im Jahre 1830:150 t, im Jahr 1856:7.000 t) war auch naturgemäß nicht beliebig

zu steigern. Schon im Jahre 1890 stand der Weltproduktion von 29.000 t ein

Verbrauch von 27.000 t gegenüber.

Das

für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der

Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach

Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des

Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen

Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen

begannen. Das

für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der

Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach

Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des

Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen

Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen

begannen.

Um das zu

verhindern, achtete vor allem Brasilien, wie eingangs bereits erwähnt,

zunächst streng darauf, dass keine Samen des Kautschuks ins Ausland gebracht

werden durften. Dennoch schmuggelte Henry Wickham der dafür 1926 geadelt wurde,

schon im Jahre 1876 etwa 70.000 Haveasamen von Brasilien nach London, aus denen

2600 Pflänzchen gezogen werden konnten. 1800 dieser Pflanzen bildeten um 1880 in

Ceylon und Malaysia den Grundstock der ersten Plantagen in Südostasien. Im Jahre

1889 wurden daraus 550 kg Plantagenkautschuk gewonnen und 1900 kamen bereits

4.000 t auf den Weltmarkt.

1910 und 1920 übernahmen die Plantagen nach und nach die Kautschukproduktion

fast völlig.

Die

Geschichte um Henry Wickham ist übrigens im Film "Kautschuk" treffend wiedergegeben.:

https://youtu.be/_JYXnJB_wgE

Gummiherkunft

und aktuell im Einsatz:

https://youtu.be/UlGqFrnS9M0

Aktuell größter

Kautschuk Gewinner Thailand:

https://youtu.be/JwN2GJUpWgM

Synthetischer

Kautschuk:

https://youtu.be/uQ2IUkhQOY0

Details zur

Kautschuk-Gewinnung nach Buch von Franz Clouth

Details zur

Kautschuk-Gewinnung nach Buch von Franz Clouth

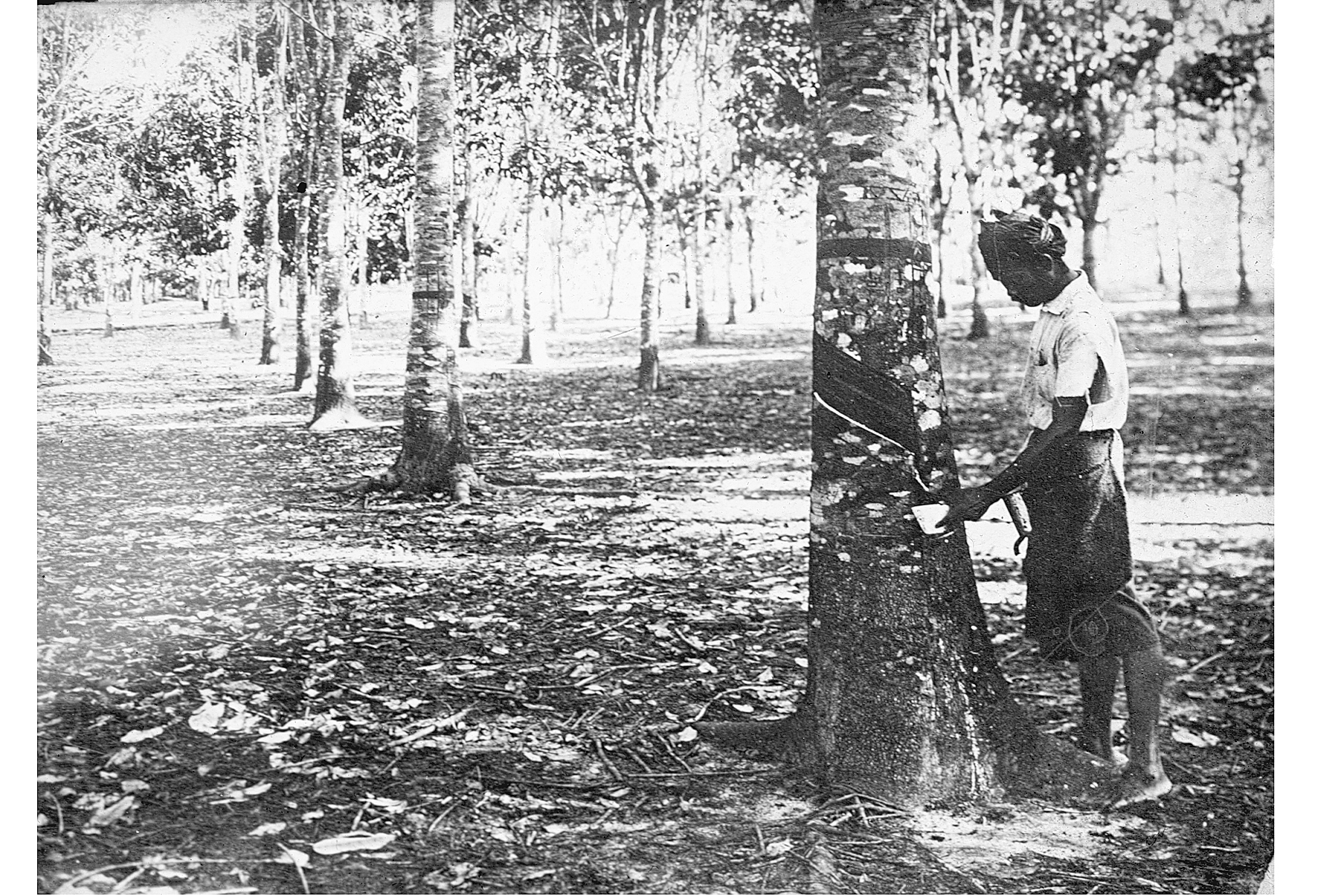

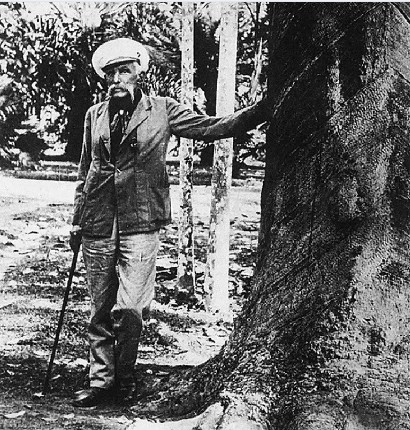

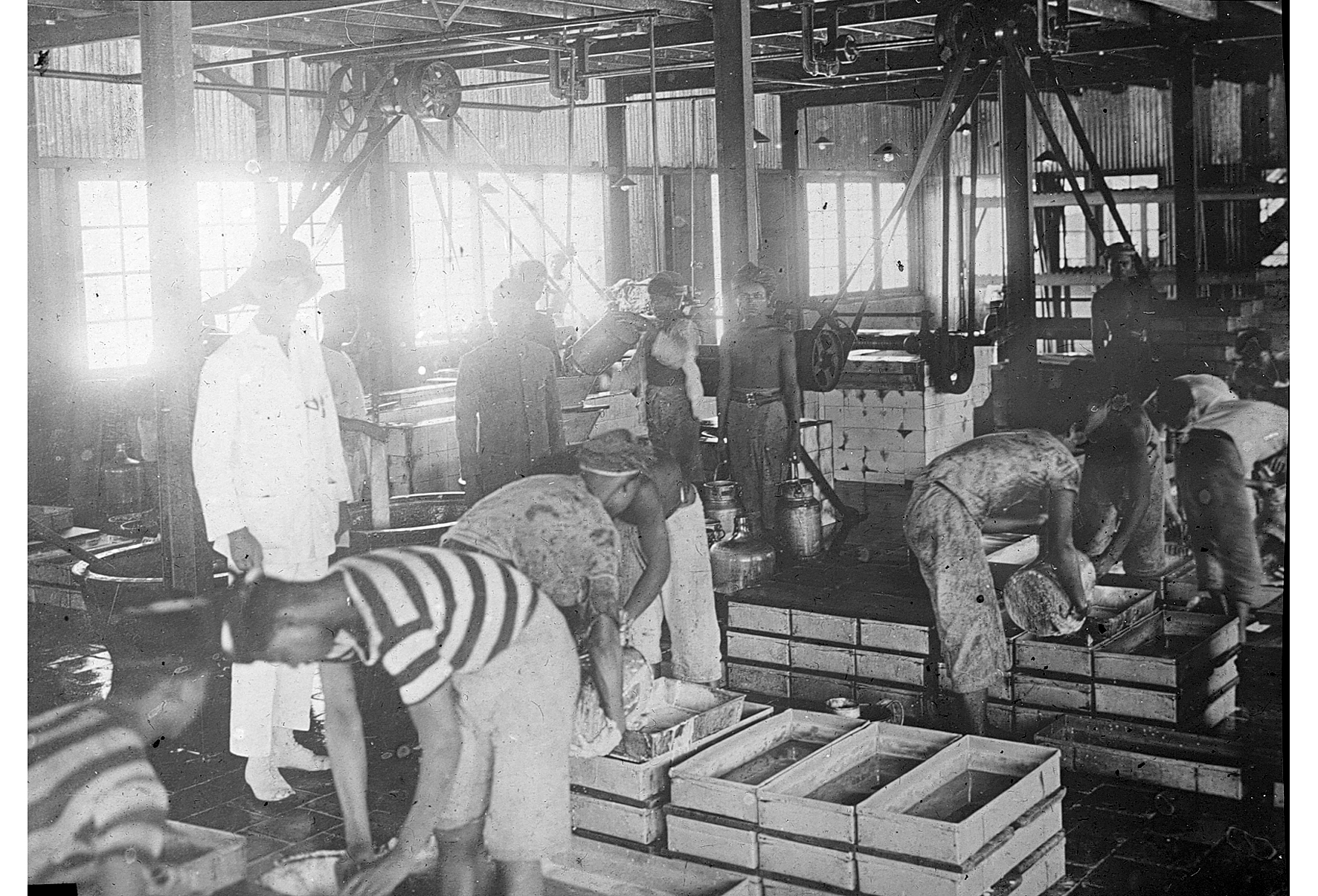

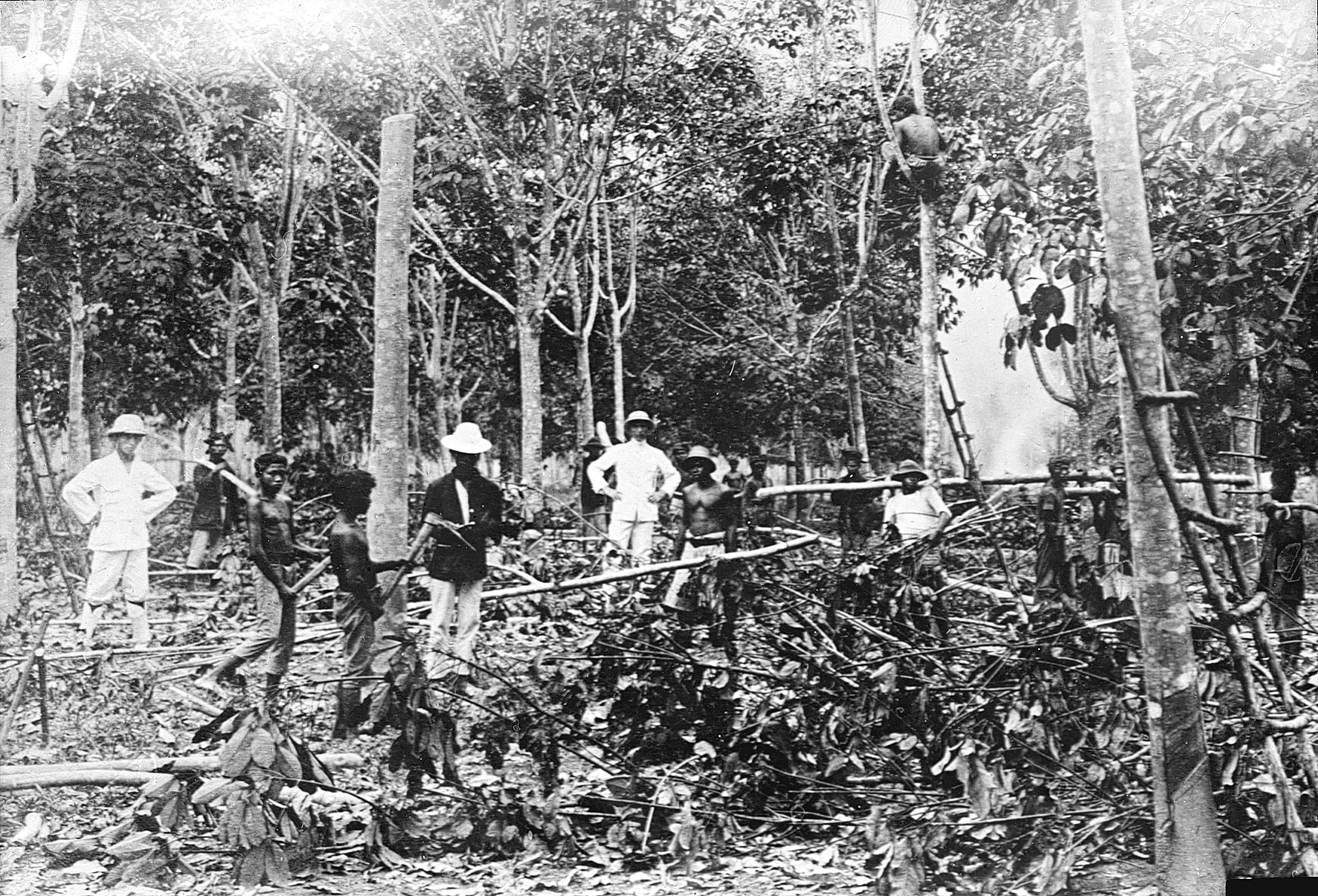

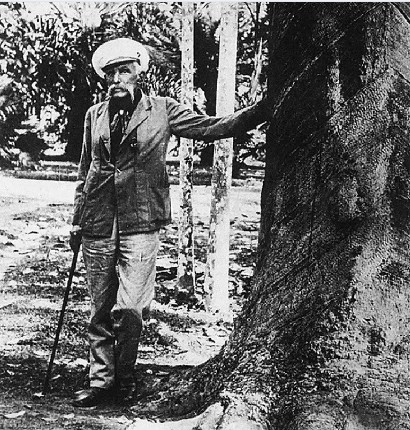

Asiatische

Kautschukplantage

(angeblich Indonesien)

als Belieferer Fa. Clouth

(siehe Bilder)

Als

vor über 100 Jahren Firmengründer Franz Clouth eine der ersten

Gummiwarenfabriken in Deutschland gründete, mußte der dafür notwendige Rohstoff

Kautschuk ausschließlich aus Südamerika eingeführt werden, denn nur dort wuchsen

Kautschuk-Bäume, aus deren dickflüssigem Saft Naturkautschuk gewonnen wird.

Schon Kolumbus sah in Südamerika Eingeborene mit springenden Kugeln spielen, die

aus gehärtetem Pflanzensaft hergestellt wurden. Davon fasziniert, brachten die

Spanier Kautschuk nach Europa. Erst wesentlich später entdeckten Engländer auch

andere Nutzungsmöglichkeiten für diesen Naturstoff. Man bemerkte, daß man damit

durch Reiben Bleistiftstriche von Papier entfernen kann, was dem Material den

englischen Namen ‘rubber’ (dt.: reiben) einbrachte. Charles Macintosh meldete

1823 das erste Patent auf ein Produkt an, bei dem Kautschuk verwendet wurde. Er

brachte zwischen zwei Schichten aus Textilfasern eine dünne Kautschukschicht und

wurde so zum Erfinder des Regenmantels (in England heute noch ‘mack’ genannt). Kautschuk hatte die

unangenehme Eigenschaft, bei höheren Temperaturen weich und klebrig, in der

Kälte aber lederartig und hart zu sein. Der Amerikaner Charles Goodyear fand

1839 heraus, wie man dem Kautschuk diese Eigenschaften nehmen kann.

Versehentlich geriet ihm ein Gemisch aus Kautschuk und Schwefel auf eine heiße

Herdplatte. Er kratzte es sofort ab und stellte zu seiner Verblüffung fest, daß

die Mischung, obwohl noch warm, sich trocken und nicht weich und klebrig

anfühlte. Das Material blieb auch in der Kälte elastisch. Diese Entdeckung

markierte die Geburtsstunde der Gummiindustrie, die mit zunehmender

Industrialisierung einen rapiden Aufstieg erfuhr. Das Verfahren, bei dem man dem

Kautschuk Schwefel beimischt, bezeichnet man heute als Vulkanisieren (nach dem

röm. Feuergott Vulcan, wie Manche ebenfalls meinen). Mit geschmuggelten Pflanzensamen wurden Ende des letzten

Jahrhunderts

Regenmantels (in England heute noch ‘mack’ genannt). Kautschuk hatte die

unangenehme Eigenschaft, bei höheren Temperaturen weich und klebrig, in der

Kälte aber lederartig und hart zu sein. Der Amerikaner Charles Goodyear fand

1839 heraus, wie man dem Kautschuk diese Eigenschaften nehmen kann.

Versehentlich geriet ihm ein Gemisch aus Kautschuk und Schwefel auf eine heiße

Herdplatte. Er kratzte es sofort ab und stellte zu seiner Verblüffung fest, daß

die Mischung, obwohl noch warm, sich trocken und nicht weich und klebrig

anfühlte. Das Material blieb auch in der Kälte elastisch. Diese Entdeckung

markierte die Geburtsstunde der Gummiindustrie, die mit zunehmender

Industrialisierung einen rapiden Aufstieg erfuhr. Das Verfahren, bei dem man dem

Kautschuk Schwefel beimischt, bezeichnet man heute als Vulkanisieren (nach dem

röm. Feuergott Vulcan, wie Manche ebenfalls meinen). Mit geschmuggelten Pflanzensamen wurden Ende des letzten

Jahrhunderts

in

Indonesien und Teilen Asiens große Kautschuk-Plantagen durch europäische

Kolonialmächte angelegt. Doch schon zu Beginn dieses Jahrhunderts (1909) wurden

die ersten synthetischen Kautschuke hergestellt, die dem Naturrohstoff viel an

Bedeutung nahmen.

Teil

des Geländes wurde seit 2007 bis 2015 nicht mehr für die Produktion genutzt

sondern zu Gewerbezwecken vermietet, 2015 wurde das gesamte Firmengebiet geräumt

für ein neues Wohnungsbauprojekt.

Kautschukplantage in Indonesien, vermutlich Clouth-eigen, aber bisher nicht

belegt!

Rubber plantation in Indonesia,

presumably Clouth-own, but so far not proven!

Kautschukplantagen/Kautschukbäume; ein

Baum produziert pro Schnitt durchschnittlich 20-30 mg, wobei es natürlich auf

die jeweilige Baumhöhe und Stammstarke ankommt. Nach Erfahrungen geben die Bäume

nachts mehr Milch ab als am Tag.

Kautschukbaum-Plantagen

(Wikipedia)

Nachdem Kautschuk in

Form von

Gummi zu einem wichtigen Werkstoff

geworden war, gab es Versuche, Kautschukbäume in

Plantagen zu züchten. In Südamerika

gelang dies nicht, da der Pilz

Microcyclus ulei

diese Produktionsweise verhinderte. Die Engländer konnten in

ihren

Kolonien in Asien aber Plantagen

aufbauen (Microcyclus ulei konnte sich bisher nicht in

Asien etablieren,[3]

dafür aber andere Pilzarten, die mit

Fungiziden bekämpft werden können.[4])

Bereits 1876 hatte

der Engländer

Henry Wickham rund 70.000

Kautschuksamen aus Brasilien in das britische

Ceylon (heute Sri Lanka) geschmuggelt,

aber erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts kamen größere Mengen

Kautschuk aus Asien auf den Markt.[1]

Ein weiteres wichtiges Produktionsgebiet war das tropische

Afrika. Besonders im

Kongo-Freistaat unter der Herrschaft

des belgischen Königs

Leopold II. wurde die einheimische

Bevölkerung mit brutalen Methoden zum Kautschuksammeln gezwungen

(„Kongogräuel“).

Auch in den französischen Kolonialgebieten wie

Gabun und der

Zentralafrikanischen Republik wurden

die Einwohner auf diese Weise ausgebeutet.

Durch die

zusätzlichen Plantagen außerhalb Brasiliens konnte der

Kautschukbedarf besser gedeckt werden, so dass der Preis fiel

und der Kautschukboom in Amazonien zu einem Ende kam. Zwar

führte der große Bedarf während des

Ersten Weltkrieges noch einmal zu

einem Aufschwung, doch dieser war nicht von Dauer.[1]

Neben den Brasilianern litten auch die Briten unter dem

niedrigeren Preis, weshalb sie 1922 den Stevenson-Plan

erdachten, ein Kautschuk-Kartell,

das vornehmlich zu Lasten des größten Verbrauchers, der USA,

ging. Zu dieser Zeit entstand der Plan des Besitzers der

Ford-Werke,

Henry Ford, Kautschuk in Brasilien

selbst anzubauen. Im heutigen

Fordlândia

in der Gemeinde

Aveiro

beschäftigte Ford in den zwanziger Jahren bis zu 5000 Arbeiter,

aber wegen verschiedener Schwierigkeiten, beispielsweise starkem

Befall durch den in Brasilien vorkommenden Pilz

Microcyclus ulei,

misslang das Projekt.[5]

1934 gab es mit dem International Rubber Regulation Agreement

einen weiteren Versuch, den Kautschukpreis zu stabilisieren.

Etwa

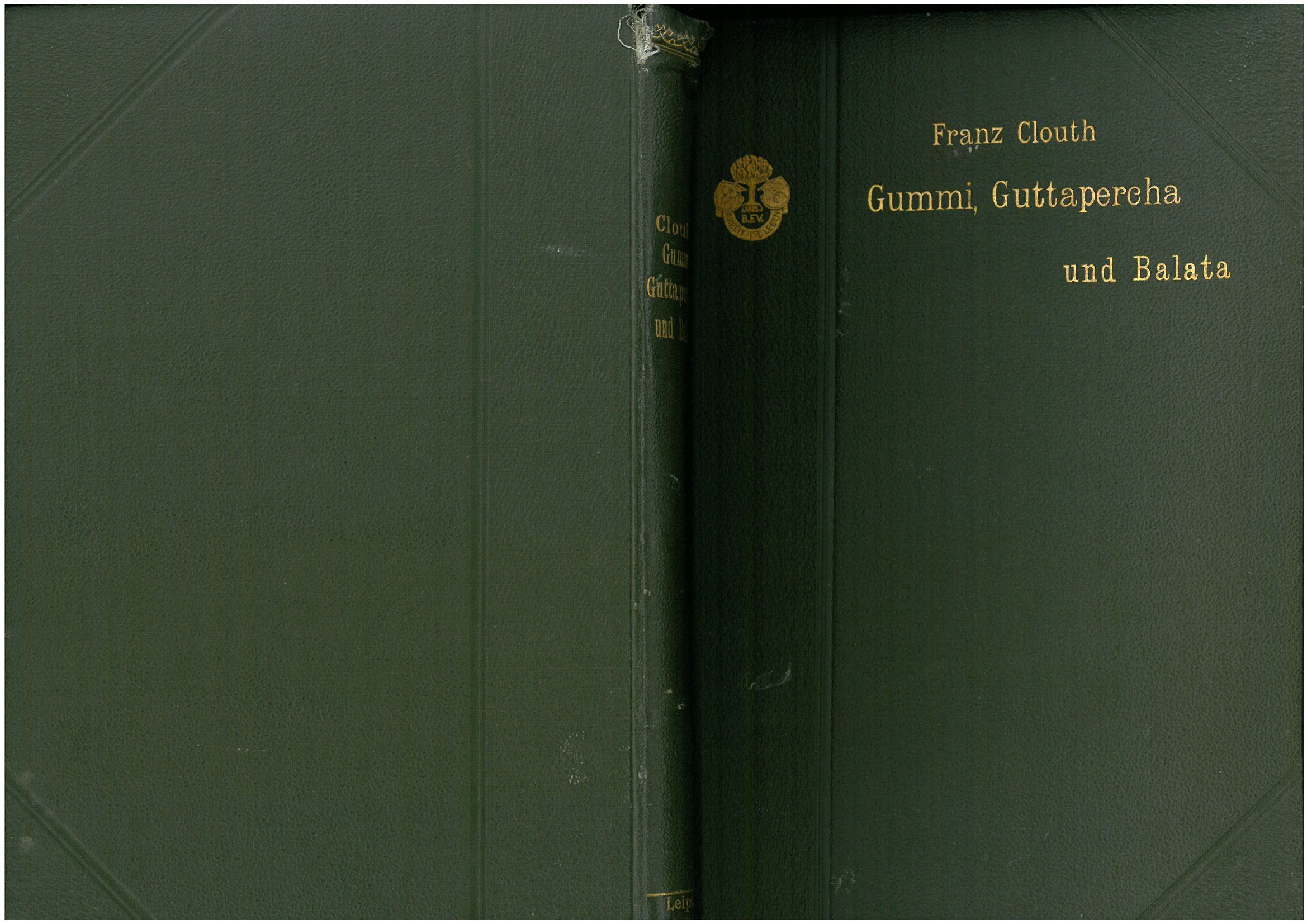

um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes

Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war

ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der

schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk

erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch

Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.

Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen

der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,

die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.

Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein

Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit

bekanntzumachen. Etwa

um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes

Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war

ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der

schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk

erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch

Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.

Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen

der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,

die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.

Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein

Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit

bekanntzumachen.

Damaliges Standardwerk über die Gummi-Industrie

Um 1860 konnte

Charles Hanson Greville Williams aus Naturkautschuk

Isopren destillieren und

die

Summenformel

C5H8

bestimmen. Damit ermöglichte er

Gustave Bouchardat 1879, synthetischen Kautschuk in

einem mehrere Monate dauernden Prozess erstmals herzustellen, indem er aus

Kautschuk gewonnenes

Isopren mit

Salzsäure

zusammen erhitzte und eine gummiartige Substanz erhielt. Um 1900 stellte

Iwan Kondakow aus

Dimethylbutadien den

ersten vollsynthetischen Kautschuk her. Das erste Patent zur Herstellung von

synthetischem Kautschuk wurde 1909 an

Fritz Hofmann erteilt.

Von diesem Synthesekautschuk wurden bei

Bayer

in Leverkusen von 1915 bis 1918 2.500 Tonnen hergestellt. Es kam damals auch

frühzeitig bereits zu einem engen Gedankenaustausch und sogar Zusammenarbeit

zwischen Karl Duisberg (Bayer) und Franz Clouth der, wie später die

Kautschukimport-Restriktionen im Ersten Weltkrieg dann auch Probleme für Max

Clouth als späterem Firmenführer mit sich brachten, Gefahren für seine

Produktion im Synthesekautschuk als Konkurrenzprodukt sah. Eine Zeit

lang fertigte Clouth wohl in diesem Zusammenhang auch Autoreifen unter

Verwendung von Synthesekautschuk.

Hartgummi

Durch

vulkanisieren des Naturkautschuks mit großen Schwefelanteilen (meist 30-40

Teile, mitunter aber auch mehr Schwefel auf 100 Teile Kautschuk) erhielt Thomas

Hancock im Jahr 1841 einen Hartgummi, der wegen seines dem Ebenholz ähnlichen

Verhaltens auch "EBONIT" genannt wird. Durch

vulkanisieren des Naturkautschuks mit großen Schwefelanteilen (meist 30-40

Teile, mitunter aber auch mehr Schwefel auf 100 Teile Kautschuk) erhielt Thomas

Hancock im Jahr 1841 einen Hartgummi, der wegen seines dem Ebenholz ähnlichen

Verhaltens auch "EBONIT" genannt wird.

Das EBONIT

fand zunächst Anwendungen für Mundstücke von Pfeifen, für Medaillons,

Bilderrahmen, aber auch für sogenannten Trauerschmuck (wegen der schwarzen

Farbe). Um 1930 wurde Hartgummi jedoch immer mehr durch Kunststoffe wie BAKELIT

ersetzt, zumal EBONIT eine geringere Wärmebeständigkeit besitzt, die Herstellung

wegen der langen Vulkanisation teuer ist und die Farbauswahl eingeschränkt

bleibt (schwarz, braun, rot). Bedeutung behielt EBONIT letztlich nur noch für

säurebeständige Tank-und Rohrauskleidung

Telefon

mit EBONIT-Gehäuse

From natural

product to industrial product

When company founder Franz Clouth founded one of the first rubber manufactures

in Germany over a hundred years ago, the raw material rubber required for this

purpose had to be imported exclusively from South America, because only there

grew rubber trees from whose thickly liquid natural rubber was extracted.

Already Columbus saw in South America natives play with jumping balls, which

were made from hardened plant juice. This fascinated the Spaniards brought

rubber to Europe. It was not until much later that the British discovered other

possibilities for the use of this natural substance. It was noticed that rubbing

can be used to remove pencil marks from paper, which gave the material the

English name 'rubber' (rubbing). In 1823, Charles Macintosh reported the first

patent for a product using rubber. He applied a thin layer of rubber between two

layers of textile fibers and thus became the inventor of the raincoat (still

called 'mack' in England).

Rubber had the unpleasant property of being soft and sticky at high temperatures,

but being leathery and hard in the cold. The American Charles Goodyear found out

in 1839 how to take these properties to the rubber. Inadvertently, a mixture of

rubber and sulfur fell on a hot plate. He scraped it off immediately, realizing

to his astonishment that the mixture, though still warm, felt dry and not soft

and sticky. The material also remained elastic in the cold.

This discovery marked the birthdays of the rubber industry, which experienced a

rapid ascent with increasing industrialization. The process of adding sulfur to

the rubber is known as vulcanization (according to the Roman fire-god Vulcan).

With the end of the 19th century

plant seeds were smuggled to Europe.

In Indonesia and parts of Asia large rubber plantations by European colonial

powers were established. However, as early as the beginning of this century

(1909), the first synthetic rubbers were produced as an invention from Bayer

Leverkusen/Germany, which were in competition of great importance to the natural

raw material.

Part of the Clouth site has not been used for production since 2007 until 2015,

but rented for commercial purposes. In 2015, the entire company area was cleared

for a new housing construction project.

Rubber is and will

remain one of the most diverse uses for everyday human life

Originally

in Brazil with world monopolization at home, 70,000 seeds were smuggled out of

Brazil by the Englishman Henry Originally

in Brazil with world monopolization at home, 70,000 seeds were smuggled out of

Brazil by the Englishman Henry Wickam living in the Amazon in 1876, 2000 germinated in English greenhouses and

arrive as young plants to East Asia, in particular Indonesia, from where the

pictures originate. While in Brazil and the Amazon region gum trees were singled

out in the forest and therefore had to be time consumed, Far East quickly

developed a plantation system, with which increased sales potential for world

demand could be procured. The Brazilian sales monopoly was thus broken. Who

wants to see the Amazon in Peru, flies to Iquitos. The rubber had also made

Iquitos rich in the eighties of the nineteenth century. "Rubber Barons" like

"Fitzcarraldo", embodied by Klaus Kinski in the film by Roman Herzog, built

pompous villas on the promenade. The art nouveau facades are still partially

restored. After 30 years, however, the rubber boom was still at its end.

Wickam living in the Amazon in 1876, 2000 germinated in English greenhouses and

arrive as young plants to East Asia, in particular Indonesia, from where the

pictures originate. While in Brazil and the Amazon region gum trees were singled

out in the forest and therefore had to be time consumed, Far East quickly

developed a plantation system, with which increased sales potential for world

demand could be procured. The Brazilian sales monopoly was thus broken. Who

wants to see the Amazon in Peru, flies to Iquitos. The rubber had also made

Iquitos rich in the eighties of the nineteenth century. "Rubber Barons" like

"Fitzcarraldo", embodied by Klaus Kinski in the film by Roman Herzog, built

pompous villas on the promenade. The art nouveau facades are still partially

restored. After 30 years, however, the rubber boom was still at its end.

The development of the vehicle industry also heated the world's demand for

rubber rapidly. This resulted in the rapid development of rubber processing

companies, including Clouth in Cologne Nippes.

The story about Henry Wickham is

incidentally reproduced in the film "Rubber":

https://youtu.be/_JYXnJB_wgE

|

Naturkautschuk

oder Kautschuk (indian. cao ‚Baum‘ und ochu

‚Träne‘; zusammen ‚Träne des Baumes‘) besteht hauptsächlich aus

dem

Polymer cis-1,4-Polyisopren.

Er dient hauptsächlich der Herstellung von

Gummi (Elastomere)

mittels

Vulkanisation.

Naturkautschuk

oder Kautschuk (indian. cao ‚Baum‘ und ochu

‚Träne‘; zusammen ‚Träne des Baumes‘) besteht hauptsächlich aus

dem

Polymer cis-1,4-Polyisopren.

Er dient hauptsächlich der Herstellung von

Gummi (Elastomere)

mittels

Vulkanisation.

.jpg)

.jpg)

Die

beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien

gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine

Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg

akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon

Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser

Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei

der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild

wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen

geringeren Waschverlust.

Die

beste Sorte Rohkautschuk war der aus der wild wachsenden Hevea in Brasilien

gewonnene.dieser kam nach ihrem Ausfuhrhafen benannt unter der Bezeichnung "Fine

Para" in den Handel. Das aus der auf Ceylon mit Erfolg

akklimatisierten Hevea plantagenmäßig erzeugte Kautschuk, das sogenannte „Ceylon

Plantagen Gummi“ war zwar im Preis etwas höher als jenes, aber dieser

Preisunterschied war nicht in der Qualität begründet, vielmehr darauf, dass bei

der Gewinnung und Aufbereitung sorgfältiger gearbeitet wurde als beim wild

wachsenden Kautschuk. Infolgedessen gab es in der Fabrikation später einen

geringeren Waschverlust. Der

erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische

Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für

Der

erste technisch brauchbare Kunststoff im heutigen Sinne war der vulkanische

Wildkautschuk, der als Hartgummi (EBONIT) ein Surrogat für Das

für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der

Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach

Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des

Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen

Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen

begannen.

Das

für die Kautschukpflanze erforderliche und in Europa nicht herrschende Klima der

Erzeugerländer, vor allem in Südamerika und Ostasien, lange Transportwege nach

Europa und der auch durch Spekulation auf dem Markt stark schwankende Preis des

Wildkautschuks (derzeit ca. 1300 USD/Tonne) Dies wiederum führte dazu, dass alle Länder, die in diesen

Regionen Kolonien besaßen, Kautschuk liefernde Pflanzen in Plantagen anzubauen

begannen.

Etwa

um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes

Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war

ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der

schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk

erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch

Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.

Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen

der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,

die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.

Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein

Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit

bekanntzumachen.

Etwa

um 1890 hatte Clouth auch als einer der ersten Gummifabrikanten ein eigenes

Labor gegründet. Im Rahmen der Fertigung von verschiedenen Gummiprodukten war

ihm wohl mehr oder weniger schnell bewusst geworden, dass im Rahmen der

schnellen Entwicklung des täglichen Lebens die Wissenschaft über Kautschuk

erweitert werden musste um weitere Produkte technisch möglich zu machen und auch

Sonderwünsche seiner Kunden technisch durch Forschung möglich zu machen.

Außerdem diente das Labor der Qualitätssicherung. Zudem ergaben sich im Rahmen

der Kabelproduktion insbesondere für die Überseewege erhebliche Haftungsrisiken,

die durch weitere Forschung minimiert oder gar ausgeschlossen werden konnten.

Auch deshalb sah er sich wohl darüber hinaus veranlasst, über Kautschuk ein

Fachbuch zu verfassen und sich so als Experte des Mediums weltweit

bekanntzumachen.